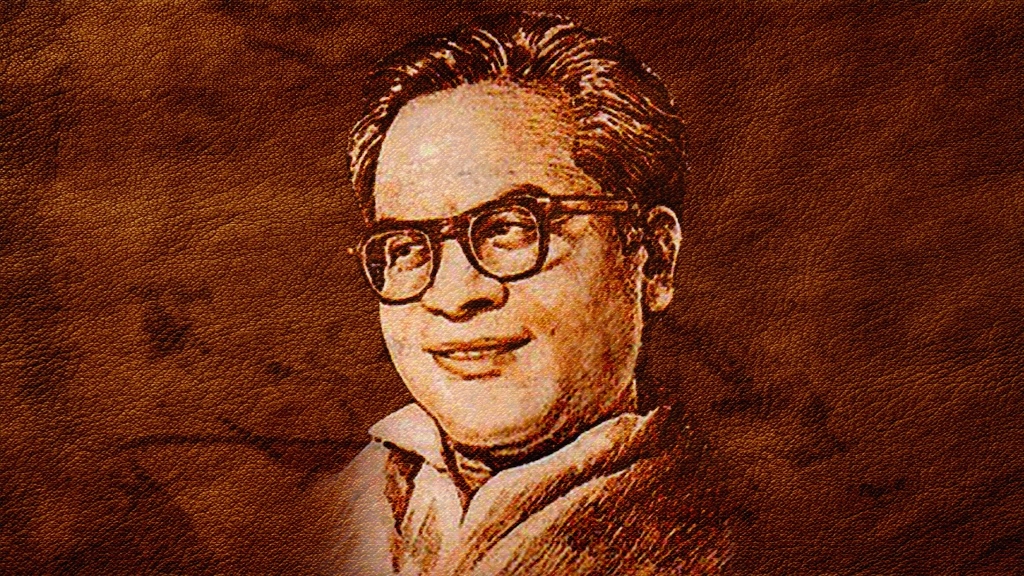

समाजवादी चिंतक डाॅ. राममनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने चलें, तो बरबस राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ भी याद आने लगते हैं- एक मार्मिक व भावनात्मक प्रसंग के चलते.

दरअसल, लोहिया और दिनकर दोनों अभिन्न मित्र थे. बावजूद इसके कि दोनों के राजनीतिक खेमे परस्परविरोधी थे. उनकी मित्रता शायद इसलिए संभव हो पाई थी कि तब तक राजनीतिक बाड़बंदियां इतनी ताकतवर नहीं हुई थीं कि वे ऐसी मित्रताओं के आड़े आने का दुस्साहस कर सकें.

गौर कीजिए: समाजवादी लोहिया को जो कांग्रेस फूटी आंखों भी नहीं सुहाती थी, दिनकर उसी के शुभचिंतक, राज्यसभा सदस्य थे. इसके बावजूद वे लोहिया में देश का भावी प्रधानमंत्री देखते और कहने से नहीं हिचकते थे कि देश के नेतृत्व का बोझ नेहरू की पीढ़ी के कंधों से जब भी उतरे, जोश से भरे युवा समाजवादियों में से ही किसी के कंधे पर आएगा. बहुत संभव है कि वह लोहिया के ही कंधों पर आए क्योंकि समाजवादियों में एक वही हमेशा एक से ‘विस्फोटक’ बने रहे हैं.

इसके बावजूद लोहिया को उनसे शिकायत रहती थी कि उन्होंने जैसी भावप्रवण कविताएं ‘कांग्रेस के सिरमौर’ व ‘लोकदेव’ जवाहरलाल नेहरू और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए रची हैं, उनके लिए नहीं रचीं. जब भी वे यह शिकायत करते, दिनकर चुप रह जाते या मुस्कराकर बात बदल देते.

कहते हैं कि 12 अक्टूबर, 1967 को लोहिया के निधन से कोई महीना भर पहले दिनकर ने उन्हें सुझाया था कि वे हमेशा ‘सप्तक्रांति के स्फुलिंग’ ही न बने रहा करें, अपना ‘शाश्वत’ क्रोध घटायें और अपने समकालीन नेताओं से छोटी-छोटी बातों को लेकर कटुताएं न पैदा किया करें. अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि उनके प्रधानमंत्री बनने का अवसर आए, तो ये कटुताएं उनके रास्ते की बाधा बन जाएं.

इस पर लोहिया का उत्तर था, ‘दिनकर, क्या तुम समझते हो कि उतने दिनों जीने वाला हूं मैं? मेरी आयु बहुत कम है, इसलिए जब भी जो भी बोलता हूं, उसे बोल लेने दो मुझे.

अनंतर, पौरुष ग्रंथि के विफल ऑपरेशन के बाद महज 57 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, तो दिनकर को लगा कि उन्होंने अपनी मौत को पहले ही देख लिया था. उन्होंने अपने एक संस्मरण में इसे बहुत संवेदनशील होकर याद किया है.

न लंबी आयु, न लंबा संसदीय जीवन

बहरहाल, लोहिया की आयु की ही तरह उनका संसदीय जीवन भी लंबा नहीं रहा. इसका एक बड़ा कारण उनका चुनावी जीत-हार को बहुत महत्व न देना, 1962 से पहले कोई लोकसभा चुनाव न लड़ना और 1962 में भी फूलपुर जाकर लगभग असंभव मुकाबले में सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भिड़ जाना था.

उनके अनुसार, लोकतंत्र में चुनाव अपनी पार्टी की नीतियों को मतदाताओं तक ले जाने के अवसर होते हैं और आते-जाते रहते हैं. इसलिए मतदाताओं द्वारा उनमें सुनाए गए फैसलों को लेकर हाय-तौबा मचाने का कोई हासिल नहीं होता. इस हासिल के लिए शिकस्त के दिन से ही अगले मुकाबले की तैयारी में लग जाना होता है. उन्होंने लगभग यही बात 1962 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की करारी हार के बाद नैनीताल में उसके कार्यकर्ताओं को निराशा के कर्तव्य समझाते हुए भी कही थी.

बाद में इन्हीं कार्यकर्ताओं की मांग पर (कार्यकर्ता कह रहे थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में लोहिया का लोकसभा में होना बहुत जरूरी है) वे उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का उपचुनाव (जो वहां से निर्वाचित कांग्रेस सांसद मूलचंद दुबे के निधन के कारण हुआ था) लड़े और जीते.

1967 के लोकसभा चुनाव में नए परिसीमन के फलस्वरूप अलग कन्नौज लोकसभा सीट अस्तित्व में आई, तो वे उससे चुनाव लड़कर दोबारा जीते. लेकिन थोड़े ही दिनों बाद असमय आई मौत ने उन्हें इस दुनिया को ही अलविदा कहने को मजबूर कर दिया.

‘तीन आने बनाम पंद्रह आने’

इस तरह वे दो कार्यकालों में कुल मिलाकर एक कार्यकाल की अवधि के बराबर ही लोकसभा में रहे, लेकिन उसकी कार्यवाहियों और बहसों में अपनी अनूठी हिस्सेदारी से यह सिद्ध कर गए कि छोटी होने के कारण उसमें उनकी उपस्थिति महत्वहीन या नगण्य नहीं हो जाती.

लोकसभा में दिए गए उनके अन्य सारे भाषण भुला दिए जाएं, तो अकेला ‘तीन आने बनाम पंद्रह आने’ वाला भाषण ही उन्हें अप्रासंगिक नहीं होने देगा और उनकी याद दिलाता रहेगा.

उन्होंने यह भाषण आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा 22 अगस्त, 1963 को जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में दिया था. यह प्रस्ताव आज़ादी के बाद किसी भी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव था, जिसकी हिमायत में लोहिया ने कहा था कि 27 करोड़ (उस वक्त की देश की जनसंख्या के लगभग 70 प्रतिशत) देशवासी तीन आने (20 नए पैसे) रोज के खर्च पर जीवन निर्वाह को अभिशप्त हैं.

सत्ता पक्ष की ओर से इस ‘तीन आने’ को ‘पंद्रह आने’ बताया गया तो लोहिया ने यह कहकर उसे चुप करा दिया कि अगर मेरी बात गलत निकलती है, तो मैं इस सदन से निकल जाऊंगा और सत्तापक्ष गलत निकलता है तोे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए.

इसी भाषण में उन्होंने यह भी कहा था कि देश में महिलाएं, हरिजन, आदिवासी, पिछड़े, धार्मिक अल्पसंख्यक और शूद्र पांच बड़े वर्ग हैं, जिनकी आबादी कुल आबादी की नब्बे फीसदी है. इन्हें विशेष अवसर दिए बगैर तीन आने वाली स्थिति नहीं ही बदलने वाली.

निधन के बाद हारे!

योगदानों के बरक्स उनके संसदीय जीवन की विडंबना पर जाएं, तो अल्पज्ञात व अचर्चित होने के बावजूद उनमें सबसे बड़ी यह है कि अपने अंतिम दिनों में वे लोकसभा में जिस कन्नौज सीट का प्रतिनिधित्व करते थे, अपने निधन के बाद आए हाईकोर्ट के फैसले में उसे हार गए थे. इतना ही नहीं, इस सिलसिले में मतगणना में गड़बडी की तोहमत भी उनके खाते में दर्ज कर दी गई थी.

गौरतलब है कि इस सीट पर कांटे के मुकाबले के बाद 24 फरवरी, 1967 को हुई मतगणना में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सत्य नारायण मिश्र के मुकाबले 472 वोटों से जीत हासिल की थी. उनकी इस रोमांचक जीत की समाजवादी हल्कों में आज भी कुछ कम चर्चा नहीं होती, लेकिन इस बात को भुला दिया जाता है कि बाद में 7 अप्रैल, 1967 को सत्यनारायण मिश्र ने मतगणना में गड़बड़ी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की, तो उनके इस संसार में रहते उसका फैसला ही नहीं हो पाया और उनके निधन के बाद भी उपचुनाव पर रोक लगाकर उसकी सुनवाई की जाती रही.

जैसा कि बहुत स्वाभाविक था, उनके न होने के कारण कोर्ट में उनका पक्ष ठीक से नहीं रखा जा सका. फिर कोर्ट करता भी तो क्या करता?

31 जनवरी, 1969 को दिए फैसले में उसने मतगणना में गड़बड़ी की बात स्वीकार कर आरोपों की जांच और फिर से मतगणना का आदेश दे दिया.

दरअसल, सत्यनारायण मिश्र ने अपनी याचिका में कहा था कि मतगणना में लगे कर्मचारियों ने उन्हें हराने के लिए जानबूझकर गड़बड़ी की, क्योंकि उनमें से ज्यादातर डॉ. लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली कर्मचारी यूनियन से जुड़े हुए थे और उनको अपना नेता मानते थे. लोहिया ने कुछ ही दिन पहले उनकी हड़ताल में भी अहम भूमिका निभाई थी.

मिश्र के अनुसार, इन कर्मचारियों ने मतगणना के दौरान उनको मिले वोटों की 50-50 की गड्डियां बनाते वक्त अनेक गड्डियों में 50 से ज्यादा वोट रख दिए, जिससे वे गिनती में कम हो गए. इतना ही नहीं, उनके वोटों की कुछ गड्डियों को लोहिया के वोटों की गड्डियों में भी मिला दिया.

पक्ष अनसुना रह गया!

बताते हैं कि लोहिया जीवित थे, तो हाईकोर्ट ने उनको नोटिस भेजकर इस बाबत उनका जवाब मांगा था. तब उन्होंने इन सबको मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया था. लेकिन कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हुआ और उनके निधन के बाद हुई सुनवाई में उनका पक्ष अनसुना ही रह गया.

बहरहाल, दोबारा मतगणना में 1,367 वोटों की गड़बड़ी सामने आई, तो लोहिया की जगह मिश्र को 895 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया. जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपनी जांच में इस गड़बड़ी के लिए मतगणना सुपरवाइजर को दोषी ठहराया.

कई प्रेक्षक कहते हैं कि चुनाव तो वे 1962 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर में जवाहरलाल नेहरू से भी हारे थे, लेकिन उनकी उस हार में भी एक नैतिक चमक थी, जबकि कन्नौज सीट को लेकर हाईकोर्ट से मिली हार मतगणना में उन्हें मिली जीत की भी नैतिक चमक छीन लेने वाली थी.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)