यह निरी बुढ़भस नहीं है कि लगभग 45 बरसों पहले की याद आई. मुंबई में वास्तुकार चार्ल्स कोरिया पर एक बहुत सुविचारित, सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय परिसंवाद भारत के एक मूर्धन्य आयोजित हुआ और उसमें भारत भवन के हवाले से उन पर कुछ बोलने का सुयोग हुआ. यह भवन बनाने की शुरुआत तो 1972 में हो गई थी जब तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता की पचीसवीं वर्षगांठ पर यह प्रस्तावित किया कि देश की हर प्रादेशिक राजधानी में एक भारत भवन बनाया जाए जिसमें पूरे भारत का कुछ स्थायी दिग्दर्शन हो सके.

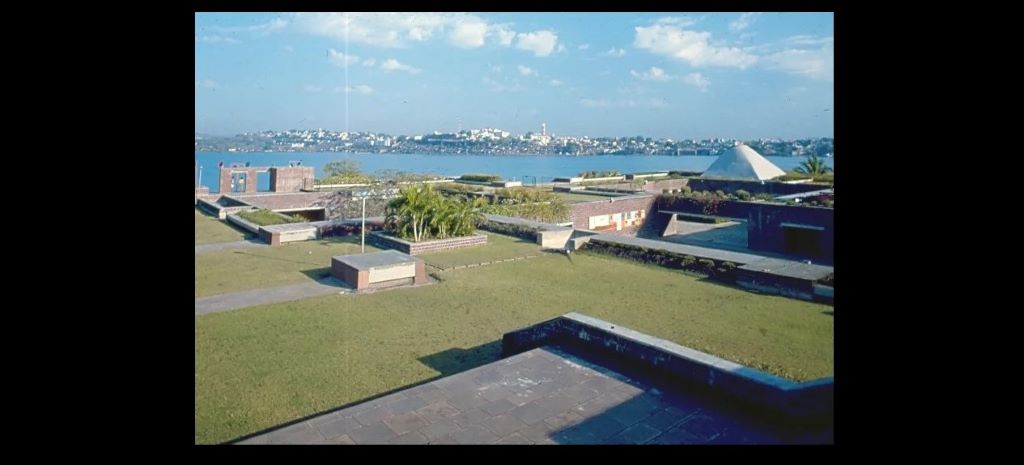

मध्य प्रदेश उन राज्यों में शायद पहला था जिसने यह प्रस्ताव मान लिया पर निश्चय ही बाद में वह एकमात्र राज्य था जिसमें यह भवन बना. शायद 1973 में तबके भोपाल प्रशासक और नगर विकास विभाग महेश बुच ने कला अकादमी गोवा का आकल्पन कर चुके चार्ल्स कोरिया को भारत भवन के वास्तुकार के रूप में चुना. तब तक यह क़तई स्पष्ट नहीं था कि भारत भवन में होगा क्या- भारत का स्थायी दिग्दर्शन उसमें क्या रूप और सक्रियता लेगा.

लगभग छह बरस यह अस्पष्टता बनी रही: बीच में तो एक मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल ने बड़े तालाब के किनारे स्थित उसे जगह से हटाने का आदेश भी दे दिया था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री निवास के इतना नज़दीक कोई ऊंचा भव्य भवन बने. हम लोगों ने वैकल्पिक जगह खोजना भी शुरू कर दिया था. सौभाग्य से शुक्ल जी की सरकार गिर गई और भवन की मूल जगह वापस मिल गई.

1980 में अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री बनने पर जल्दी ही संस्कृति का स्वतंत्र विभाग स्थापित हुआ और भारत भवन से अलग और स्वतंत्र राज्य कला वीथिका, मप्र रंगमंडल, विश्व कविता पुस्तकालय, ध्रुपद केंद्र, चक्रधर नृत्य केंद्र आदि अनेक नई संस्थाएं स्थापित और सक्रिय करने का निर्णय लिया गया.

1980-81 के दौरान ही चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, ब. व. कारंत कलावीथिका और रंगमंडल के निदेशक के रूप में भोपाल आ गए. तभी यह अवधारणा विकसित-विन्यस्त हुई कि हम समकालीनता को नए ढंग से परिभाषित करेंगे और उसमें शहराती, लोक और आदिवासी कलाओं को समान रूप से समकालीन माना जाएगा. इसी दौरान यह भी सरकार ने तय कर दिया कि संस्कृति विभाग के ज़िम्मे भारत भवन होगा, भले उसका निर्माण कार्य नगर विकास विभाग के अंतर्गत भोपाल कैपिटल प्रोजेक्ट ही करेगा.

यह एक तरह से भवन हथियाने की कार्रवाई थी. कोरिया तब तक श्री बुच और मुख्य अभियंता से संवाद कर रहे थे, अब उन्हें उन लोगों से संवाद करना पड़ा जो उस भवन का उपयोग करने वाले थे. अब पूरा मामला ही बदल गया- पहले से सोचे जा रहे डिज़ाइन में लगभग आमूल परिवर्तन कोरिया ने सहर्ष और उत्साहित होकर किया. वास्तुकार की कल्पना में ‘अ-भवन’ (क्योंकि इसमें एक लाख वर्ग फीट बना भाग कहीं से पूरा बना देखा नहीं जा सकता), भारत भवन अब ऐसा भवन होने जा रहा था जिसमें सभी कलाएं एक ही परिसर में, लगभग एक ही छत के नीचे, एक-दूसरे के पड़ोस में होने जा रही थीं. यह स्वतंत्र भारत में बिल्कुल नया प्रयोग था.

तब तक भोपाल में वार्षिक उत्सवों के माध्यम से एक क़िस्म की साझी रसिकता आकार ले चुकी थी: ‘उत्सव’ में हर वर्ष, एक सप्ताह के लिए, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, आधुनिक रंगमंच, आधुनिक कला, समकालीन हिंदी कविता आदि एक साथ होते थे और उनका रसस्वादन करने सैकड़ों लोग टिकट लेकर आते थे. भारत भवन अब स्थायी उत्सव होने जा रहा था. कलाओं की जिस अंतर्निर्भरता की बात की जाती थी, जिसे पश्चिम-प्रेरित आधुनिकता ने विखंडित विभाजित कर दिया था, उसका भारत भवन में पुनर्वास होने जा रहा था.

लगभग एक दशक में विकसित साझी रसिकता उसका एक सशक्त आधार बनी. लोग कभी ‘रूपंकर’ कलासंग्रह देखने आते तो बगल में चल रही शास्त्रीय संगीत सभा में भी बैठ जाते: लोग कविता पाठ सुनने आते ‘वागर्थ’ में, तो ‘रूपंकर’ का एक चक्कर भी लगा लेते. कलाओं ने एक-दूसरे के लिए, इस परिसर में, रसिकों को लुभाना शुरू किया.

अपनी स्थापना और सक्रियता के पहले लगभग एक दशक में भारत भवन कलाओं में भारत के श्रेष्ठ का सबसे सक्रिय-सजग आतिथेय बन गया. चार्ल्स कोरिया ने जो स्पेस बनाए थे उनका बेहद कल्पनाशील इस्तेमाल स्वामीनाथन और कारंत के निर्देशन में होना शुरू हुआ. ‘अंतरंग’ और ‘बहिरंग’ रंगशालाओं के अलावा तरह-तरह की सीढ़ियों और ख़ाली जगहों पर नाटक हुए. कला कर्मशालाओं में आदिवासी-लोक और शहराती कलाकारों ने मिलकर काम किया.

यह एक ऐसी जगह बन गई जहां हिंदी के अलावा मालवी, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी में कालिदास, शूद्रक, ब्रेख़्त और सेमुएल बैकेट के नाटक हुए जो इन बोलियों में पहले पूर्ण आधुनिक नाटक थे. जनगढ़ सिंह श्याम जैसा गोंड प्रधान वंशावली गायक चित्रकार बना: उसने अपनी ‘कलम’ ही स्थापित कर दी जिसमें आज लगभग सौ युवा कलाकार सक्रिय हैं. पहला राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक समारोह, सारंगी मेला, भारतीय-एशियाई-विश्व कविता समारोह हुए: अनेक वैचारिक संवाद, कई प्रकाशन, कई पुस्तकें. कई मूर्धन्य भारत भवन में एक-दूसरे से पहली बार, कई अंतिम बार मिले. वे इतने सारे युवा कलाकारों से भी, कई बार, पहली बार ही मिले.

कोरिया का कमाल ही था कि उन्होंने भोपाल के बड़े तालाब के किनारे एक ऐसा परिसर बनाया जो एक साथ प्रदर्शनस्थल, विचारस्थल और मिलनस्थल था. वह ऐसी जगह भी था जहां कलाकार और कला रसिक ही केंद्र में थे: कम से कम वह ऐसी जगह थी जहां राजनेता, अफ़सर आदि को साधारण दर्शक के रूप में ही जगह और मान्यता मिलती थी, कोई विशेष स्थान या ध्यान नहीं. कलाओं और साहित्य की भव्यता के अलावा, उसमें लोकतांत्रिक व्यवहार की आभा थी पर सत्ता की भव्यता के लिए कोई अवसर नहीं.

शायद इसी अवहेलना का, बाद में, राजनीति, सत्ता और अफ़सरशाही ने, उसे लगभग अपनी आत्मा में नष्ट-ध्वस्त कर, बदला लिया. उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में अपनी स्थापना से ही मान्यता प्राप्त यह संस्थान अब एक आचंलिक संस्था बनकर रह गया है. विस्मृति के सुनियोजित अभियान के समय में अगर उसे अपना आरंभिक समय याद नहीं रह गया है तो इसमें अचरज की बात नहीं है.

हिंदी राज्यों में अपनी सांस्कृतिक संस्थाओं को नष्ट करने की लंबी परंपरा है. कलाओं के क्षेत्र में एक अनूठे प्रयोग को बहुत उत्साह से अपवाद नहीं रहने दिया गया- वह नष्ट हो गया.

गांधी-हत्या पर साही

विजयदेव नारायण साही के निधन के बाद ‘पूर्वाग्रह’ पत्रिका ने 1981 में रमेशचंद्र शाह के अतिथि-संपादन में एक विशेषांक निकाला था जिसमें कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त आदि के लोगों के अलावा साही की कुछ रचनाएं भी प्रकाशित हुई थीं. साही पर हिंदी में यह पहला विशेषांक था.

‘पूर्वाग्रह’ में साही जी की डायरी के कुछ हिस्से पहली बार प्रकाशित हुए थे. गांधी जी के प्रसंग से उसके दो अंश इस प्रकार हैं:

गांधी मर गए. मैं नहीं जानता पौराणिक कथाओं में वज्रपात कैसे होता रहा होगा. आजकल एटम बम का विस्फोट भी शायद इतना आकस्मिक और संपूर्ण न होता होगा. सारे देश को जैसे एक साथ सहसा लकवा मार गया. मैंने लोगों को देखा. जिसने खबर सुनी सहसा सन्न हो गया. दस बारह सेकेंड तक तो निश्चय ही चेतना लुप्त हो गई. फिर लोगों के यूथ के यूथ सड़कों पर बाहर निकल पड़े लेकिन किसी के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी. न कोई यही जानता था कि हम सब कहां जा रहे हैं. जैसे एक विशाल शून्य छा गया है. सब चुप हैं. मैं समझता हूं इस समय सारा देश बिल्कुल मौन होगा. ठीक भी है: यह दुर्घटना इतनी अपरिमेय है कि इसके बाद कुछ कह सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है. खबर लगभग छ- बजे फैली: आधे घंटे में आसपास के सारे विद्यार्थी यूनियन हाल में इकट्ठा हो गए. हाल ठसाठस भरा हुआ था. लेकिन कहीं से चूं की आवाज नहीं आ रही थी. कुछ देर हम सब ने खड़े होकर प्रार्थना की, फिर चले आए. लग रहा है अपना प्यारा बहुत प्यारा बापू खो गया. संसार में कभी किसी समय इतने व्यक्तियों के आंसू एक साथ बहे होंगे?

(30 जनवरी 1948)

यूनिवर्सिटी यूनियन में गांधीजी की मृत्यु पर शोक मनाने के नाम पर रोज़ शाम को रामधुन होती है. सुनते हैं तेरह दिन तक यही सब होगा. समझ में नहीं आता इन नौजवानों को क्या हो गया है? क्या इन शोक-सभाओं में आंसू बहा-बहाकर वे भूल जाना चाहते हैं कि फ़ासिस्ट सांप्रदायिकता का एक भयंकर देशव्यापी षड्यंत्रअपना जाल फैला रहा है? गांधीजी की हत्या तो उस विकराल षड्यंत्र का एक अंग भर है. समस्त प्रगतिशील शक्तियों को हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से टक्कर लेनी चाहिए. आज अगर यूनिवर्सिटी यूनियन मेरे हाथों होती तो मैं प्रतिगामी धाराओं के विरुद्ध एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा करता. सरकार तो संघ को दबाने के लिए क़ानूनी उपाय करेगी ही परंतु असल में तो हमें प्रचार और कार्य के द्वारा जनता के हृदय से इसकी जड़ें उखाड़ फेंकनी हैं. और इसके लिए यही समय सबसे उपयुक्त है.

(03 फरवरी 1948)

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)