जो भारत, जिसे नया भारत कहा जा रहा है, बहुत चमक-धमक के साथ दिखाया-समझाया जा रहा है: वह हिंसक-आक्रामक, घृणा और झूठ से सशक्त हो रहा भारत है. उस भारत में शिक्षा से आने वाले विनय और मुक्ति का, परंपरा से आने वाली समझ और बहुलता का, संस्कृति से आने वाली संवेदना और विवेक का, ज्ञान से आने वाले तर्क और संवाद का कोई स्थान नहीं है. यह भारत अपनी दबंगई, लफंगई और टुच्चई में इतना पेश-पेश है और इसकी अहर्निश स्तुति मीडिया के गंधर्व और किन्नर करते थक नहीं रहे हैं कि लगता है कि आप चाहें, न चाहें भारत तो अब यही है.

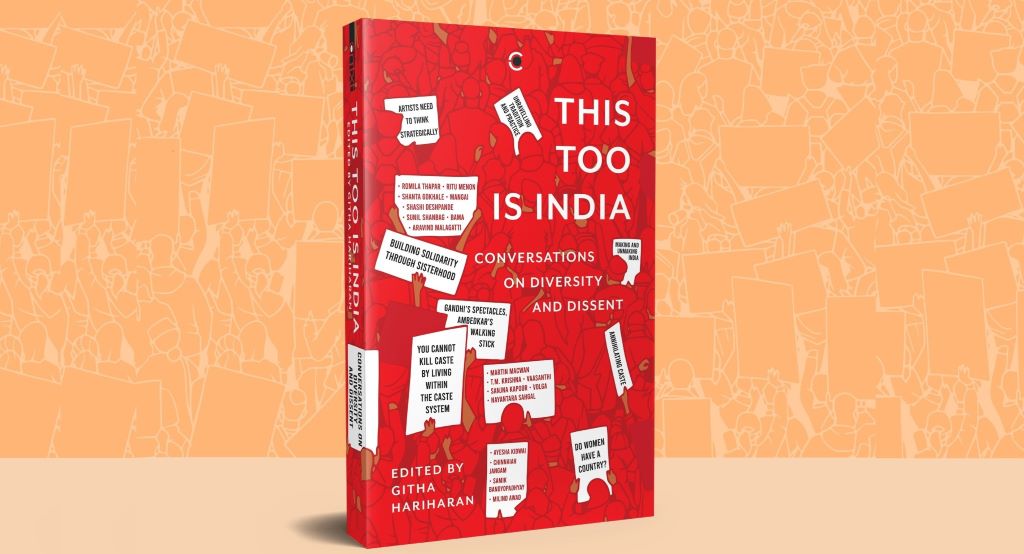

ऐसे माहौल में प्रसिद्ध और प्रतिबद्ध अंग्रेज़ी लेखिका गीता हरिहरन ने बीस महत्वपूर्ण भारतीयों से अपने संवादों का एक संचयन ‘दिस टू इज़ इंडिया’ नाम से वेस्टलैंड बुक्स से प्रकाशित किया है. इन बीस में नयनतारा सहगल, रोमिला थापर, बामा, शशि देशपांडे, वासन्ती, ऋतु मेनन, टीएम कृष्णा, शमिक बंदोपाध्याय, सुनील शानबाग़ और आयशा किदवई शामिल हैं.

दिलचस्प यह है कि इन संवादों से यह प्रगट होता है कि बहुलता, परस्परता, समरसता, असहमति और प्रतिरोध को सम्मान देता, सच बोलने में निडर, हिंसा-हत्या का विरोध करने में मुखर, नवाचार में सन्नद्ध, बहुलता का पक्षधर भी भारत है- सक्रिय-सजग और मुखर. जो भारत इन संवादों से उभरता है वह ऊपर बताए नए भारत का बौद्धिक, सर्जनात्मक और राजनीतिक प्रतिलोम है. उसे इसकी ख़बर है कि कैसे उसे अतिक्रमित करने, दबाने, घटाने, हाशिये पर डालने का अभियान चल रहा है.

पर उसे अपनी पारंपरिक शक्ति, लोकतांत्रिक उत्साह, बौद्धिक दृढ़ता, सर्जनात्मक अडिगता पर भरोसा है और उसने अब तक सत्ता और उसके दुश्चक्र के आगे न तो आत्मसमर्पण किया है और न ही अपनी प्रखरता गंवायी है.

यह पुस्तक अपने आप में एक प्रखर दस्तावेज़ है: वह हमें बताती है कि कैसे इतने सारे अलग-अलग अनुशासनों और दृष्टियों के लोग इस दरकिनार किए जा रहे भारत को उसकी बहुलता, लोकतांत्रिक सत्व और सभ्यतागत विवेक में बचाने-समझाने में लगे हैं. उन्हें पता है कि उन्हें लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ेगा. वे एक व्यापक बिरादरी का हिस्सा हैं जो इसी नैतिक-बौद्धिक उद्यम में, अपनी-अपनी जगह, अपने-अपने अनुशासनों में सक्रिय हैं. उनके पास ज्ञान और सचाई का आधार है- उम्मीद, हिम्मत और कल्पनाशीलता है. संवाद होने के बावजूद उनमें पोलेमिक्स नहीं है, तर्कशीलता और तथ्यपरकता है.

बुद्धि-ज्ञान-विचार-सृजन सभी के लिए यह कठिन समय है और यह सोचना काफ़ी नहीं है कि जैसे हर समय अंततः बीत जाता है यह भी बीत जाएगा. इसका अभी और सजग प्रतिकार ज़रूरी है. यह पुस्तक यही करती है. उसमें दृष्टियों की बहुलता है जो भारत की बुनियादी बहुलता का सत्यापन भी है.

कुछ नहीं बदला

सत्तर बरस हो गए पर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कुछ नहीं बदला. हाल ही में एक कस्टम अधिकारी ने विदेश में कहीं खुली नीलामी से खरीदी गईं कुछ कलाकृतियां अपनी समझ से अश्लील पाईं और उन्हें देश में आने से रोक दिया. उनको नष्ट करने का आदेश भी दे दिया जिसे उच्च न्यायालय ने अमल किए जाने के पहले सौभाग्य से, स्थगित कर दिया.

हाल ही में इसी न्यायालय ने अपने एक फ़ैसले में कस्टम अधिकारी के इन कलाकृतियों को अश्लील ठहराए जाने के निर्णय को खारिज कर दिया और उन कलाकृतियों को उनके मालिक एक कलाप्रेमी व्यापारी को देने का आदेश दिया.

विचित्र संयोग है जो कलाकृतियां इस बार अश्लील पाई गईं उनमें एक कलाकार अकबर पदमसी की दो कलाकृतियां सत्तर बरस पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा इसी अश्लीलता के आरोप में प्रतिबंधित की गई थीं और फिर एक अदालत ने इस आरोप को अनुचित ठहराया था. अकबर के अलावा इस बार चित्रकार सूज़ा की चार कृतियां भी संदेह के घेरे में आईं.

सत्तर बरस में कला और आधुनिकता की समझ वैसी की वैसी है- विक्टोरियन मानसिकता के शिकंजे में, जिसमें दिगंबरता अपने आप में अश्लील है. इस समझ का भारतीय परंपरा से कुछ लेना-देना नहीं है जिसमें ऐन्द्रिकता और आध्यात्मिकता के बीच कोई विरोध नहीं है. इस परंपरा में देवताओं की अधिकतर मूर्तियां दिगंबर हैं; जिसमें जयदेव की बेहद ऐन्द्रिक कविता गीतगोविंद का गायन, नर्तन, अनुष्ठानों के लिए पाठ केरल से लेकर मणिपुर के मंदिरों में सदियों से अबाध होता आ रहा है. हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिसमें दुहरा अधकचरापन है, अधकचरी परंपरा और अधकचरी आधुनिकता.

इन दोनों मामलों से कुछ और बातें उभरती हैं. दोनों में अदालती फ़ैसलों में यह याद दिलाया गया है कि दिगंबरता अपने आप में अश्लील नहीं होती जबकि दोनों अधिकारियों की नज़र में वह ऐसी रही. इन दोनों ही अधिकारियों के पास कोई कलाबोध था इसका कोई प्रमाण नहीं है. उन्होंने अपनी समझ पर इतना अतर्कित विश्वास किया कि उन्होंने किसी कलाविद् से सलाह लेना ज़रूरी नहीं समझा. एक पुलिस से, एक कस्टम से. ज़ाहिर है दोनों ही सर्वज्ञता के भ्रम से ग्रस्त.

ये सिर्फ़ उदाहरण हैं- आम तौर पर हमारी नौकरशाही उन मामलों में हस्तक्षेप करती आई है जिनके बारे में उसकी कोई विशेषज्ञता नहीं होती और उन मामलों में चतुराई से निष्क्रिय रहती है जिनमें उसे अपनी समझ से हस्तक्षेप करना चाहिए.

हमारा समाज, ज़ाहिर है, अपनी कलाओं की न तो चिंता करता है और न ही उनका समय आने पर कोई बचाव. दोनों ही मामलों में अदालतों ने हस्तक्षेप कर कला की रक्षा की है. स्वयं मीडिया में इस मामले को लेकर उठनेवाले व्यापक नैतिक-सामाजिक मुद्दों और उनसे प्रगट नैतिक पश्चगामिता का नोटिस तक नहीं लिया गया, उन पर बहस तो दूर.

प्रकृति का अमूर्तन

जाड़े आने वाले हैं, मेथी-दिन आ गए हैं और दिल्ली में एक से एक बढ़कर रोचक कला-प्रदर्शनियों का सिलसिला शुरू हो गया है. पिछले दिनों में तीन ऐसी प्रदर्शनियां देखीं. इतनी विविधता है कि हैरानी होती है: यह सुखद है कि हम अपनी कला में आधुनिकता की कोई एकल परिभाषा नहीं कर सकते. उसका बहुरंगी, बहुल रूप लगभग हर दिन कला की हर जगह देख सकते हैं.

आम तौर पर जब हम कला में प्रकृति की बात सोचते हैं तो हमें उसके बहुत मूर्त रूप याद आते हैं: वृक्ष, वन, फूल, लताएं, पक्षी और पशु, नदियां और पर्वत आदि. पर प्रकृति का बहुत सारा अमूर्त है हम यह हिसाब में नहीं लेते. त्रावणकोर हॉल में लगी बिमल दासगुप्त की बड़ी पुनर्वालोकी प्रदर्शनी में इस भुला दिए गए चित्रकार की अधिकांश कलाकृतियों का विषय प्रकृति है और वे अमूर्तन की विधा में हैं. उनके यहां चट्टानों के विविध रूप-रंग, समुद्र-वनस्पतियां, काई, कोरल, रेत के ढूह आदि पर ध्यान गया है.

जॉन बर्जर ने कभी यह प्रश्न उठाया था कि क्या प्रकृति कोई इबारत है जिसे पढ़ा जा सकता है और जो किसी असीम अबूझ मातृभाषा में लिखी गई है. बिमल दास गुप्त के यहां इस इबारत को पढ़ने और उसे समझ के अहाते में लाने की कोशिश है. यह प्रकृति एक तरह का आद्यरूपक है- वह समयातीत और देशातीत है. यह एक तरह का निपट स्पंदित स्पेस है जो प्रकृति में नहीं है पर जिसे कला ने संभव किया है. उसमें अंधेरों-उजालों का धूपछांही खेल भी है- गहरे अंधेरे से उजाला निकलता है और फिर अंधेरे में लीन हो जाता है. कई बार लगता है कि यह स्पेस स्मृति का है, उसका जो हम पीछे कहीं छोड़ आए हैं या जिसे हमने जैसे भी गंवा दिया है.

रिल्के ने अपने एक सोनेट में प्रकृति के ‘आनंदित बिखराव’ का ज़िक्र किया है. यह आनंद और बिखराव दोनों बिमल के यहां अनोखी प्रीतिकर रंगछटा में विन्यस्त हैं.

ये कलाकृतियां अर्थ की किसी एकलता या तानाशाही का प्रत्याख्यान भी हैं. वे किसी तरह का सम्पुंजित या एकल अर्थ आप पर नहीं थोपतीं. बल्कि आपको अपना अर्थ स्वयं गढ़ने का न्योता देती हैं. वे जैसे ब्रह्मांड के इर्दगिर्द फुसफुसाहट हैं जो केंद्र में आने के लिए अनिच्छुक हैं. इस कला का अगर आध्यात्मिक आशय समझना हो वह कोई अपरिग्रह या परित्याग नहीं है: वह रंगों की जीवंत और ऊर्जस्वित आभाओं से भरा-पूरा अध्यात्म है. वह जीवन से भागने या उसने तजने की प्रक्रिया नहीं, वह उसे उसकी अपार बहुलता में, हाथों में, चित्त और चित्र में थामे रहने की प्रक्रिया है.

सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में बढ़ती विस्मृति के बरक़्स यह स्मृति के हस्तक्षेप और वैभव का क्षण है- कृतज्ञता का भी.

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)