हमें तो बस गुमान होता है कि हम वक़्त को लिख या समझ रहे हैं. लेखकीय भाषा में कहें, तो इसे ‘पकड़’ रहे हैं. लेकिन क्या यह वाकई सच है ? क्या वक़्त को लिखा, समझा या पकड़ा जा सकता है ? दरअसल लेखक रचनाओं में जिस ‘वक़्त’ की बात करते हैं, उसे मैं मौजूदा दौर का दस्तावेजीकरण कहना ज्यादा पसंद करती हूं. फिर सवाल उठ सकता है कि दस्वावेजीकरण में भी तो वक़्त शामिल है.

हां है, लेकिन बहुत नाम मात्र का, इसलिए क्योंकि जब हम मौजूदा दौर पर बात करते हैं, तो संभवतः उस वक़्त की सामाजिक स्थिति की बात करते हैं. उसमें से भी किसी खास सेगमेंट की. चाहे वह किसी तबके की हो या किसी क्षेत्र की. लेकिन वक़्त का कैनवास बहुत विशाल है. जब भारत के उत्तर प्रदेश में कुछ चिंताजनक घट रहा होता है, ठीक उसी वक़्त हो सकता है तमिलनाडु के किसी छोटे गांव में नई पहल शुरू हो गई हो जो लोगों का जीवन बदल दे. यानी दो अलग-अलग, अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभव लिखे जा रहे हैं. आज जो अनुभव है, वह कल भी होगा यह भी ज़रूरी नहीं.

अब दूसरा सवाल आता है, तो इसे वक़्त क्यों न माना जाए. क्योंकि अनुभव ही बाद में बताते हैं कि वह दौर कैसा था. इसमें एक बारीक-सा अंतर है. वक़्त तो पत्रकार भी दर्ज कर रहे होते हैं, अपनी ख़बरों के माध्यम से. हर दिन सूचनाओं की सुनामी अखबारों, पत्रिकाओं में होती थी. अब इसकी जगह सोशल मीडिया ने ले ली है. यही वजह है कि वक़्त या कह लें अनुभव या सामाजिक बदलाव को दर्ज करने की ज़िम्मेदारी लेखक पर ज़्यादा हो जाती है. लेखक उस रूखी-सूखी ख़बर को चुपड़ी रोटी की तरह बना देते हैं, जो लंबे समय तक ताजा रहती है.

लेखक समग्र रूप से घटनाओं को पत्रकारों की तरह दर्ज नहीं करते बल्कि वे सामाजिक बदलाव, उन घटनाओं से होने वाले प्रभाव को हर कोण से बताते हैं. बाद में जब उनका लेखन इतिहास हो जाता है, तब उस बदलाव को उनकी रचनाओं से समझा जा सकता है.

इस बीच वे लेखक बड़े हो जाते हैं, जो समय से पहले सामाजिक घटनाओं की आहट सुन लेते हैं या बदलाव को भांप लेते हैं. जो बीत गया उस पर लिखना दृष्टिकोण है लेकिन, जो होने वाला है उस पर लिखना दरअसल वक़्त को पकड़ना होता है. चल रहे वक़्त को लिखकर लेखक शोधार्थी की आने वाले साल में मदद करते हैं, ‘कि तब ऐसा था.’ लेकिन ‘भविष्य में ऐसा हो सकता है’ को दर्ज करना ज्यादा महत्वपूर्ण है. क्योंकि कई बार आज को दर्ज करना रचनाओं को कमज़ोर कर देता है. जैसे किसी घटना के बहुत से आयाम होते हैं. परिस्थिति हर दिन बदलती है. कई बार पता चलता है कि जिस तरह की घटना थी, वह वैसी थी ही नहीं, जैसी दिख रही थी.

दरअसल किसी भी बात का विश्लेषण करने का पैमाना बहुत लंबा होता है. इसलिए वक़्त को दर्ज करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. इसे किसी कालखंड में रोककर या बांधकर नहीं देखा जा सकता.

‘आज’ जब रचनाओं में क़ैद होगा, तो ही उसका विश्लेषण ‘कल’ हो पाएगा. आने वाली नस्लें इन्हीं ‘रचनाओं’ से वक़्त को समझेंगी. जैसे हमने कालीदास से उस वक़्त को जाना. जैसे हमने तुलसीदास से जाना. तुलसीदास के रामचरितमानस और वेदव्यास की महाभारत को भले ही पौराणिक कहकर रिड्यूस कर दिया जाए, लेकिन कहानियों का मूल वही है. इन्हीं दोनों महाकाव्यों के बीच कहानियां बुनी जाती रही हैं. समाज के हर बदलाव की छवि इसमें है. लेखक ऐसे ही समय को पकड़ता है, जो सामाजिक परिवेश सुंदर शब्दों में, रोचक तरीके से पाठकों तक पहुंचता है. फिर धीरे-धीरे साहित्य विचार बनता है और विचार समाज की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

विचार आज भले ही मुट्ठी भर लोगों को इकट्ठा कर संगठित करने की क्षमता रखते हैं. फिर कहानियों, उपन्यासों में ये विचार आने लगते हैं और इसका दायरा बढ़ता जाता है. जब साहित्य का दायरा बढ़ने लगे, तब समझना चाहिए कि सही नब्ज़ पर हाथ आ गया है. यही वह वक़्त है, जिसे दर्ज करना महत्वपूर्ण है. फिर भले ही कहानियों में भ्रष्टाचार हो, आदिवासियों के हक की बात हो या महिलाओं की समाज में स्थिति हो. ग्रामीण परिवेश से लेकर शहरी जीवन का विचार लेखक कलमबद्ध करते हैं.

बस होना यह चाहिए कि इसे न संपूर्ण समझ कर इसका अंत मान लेना चाहिए, न तुरंत खारिज़ कर देना चाहिए. लेखक जो देखते हैं, उसकी दृष्टि से संभव है कुछ छूट जाए. कोई दूसरा लेखक इस ‘गैप’ को भरेगा. ऐसे धीरे-धीरे वक़्त और विचार की एक मजबूत श्रृंखला तैयार होगी, जिसका संपूर्ण विश्लेषण हो सकता है, सौ साल बाद हो, हज़ार साल बाद हो या शायद इससे भी ज़्यादा वक़्त लग जाए. मैं तो यही मानती हूं कि हम ‘आज’ को दर्ज कर रहे हैं. ‘वक़्त’ को तो वक़्त ही लिखेगा.

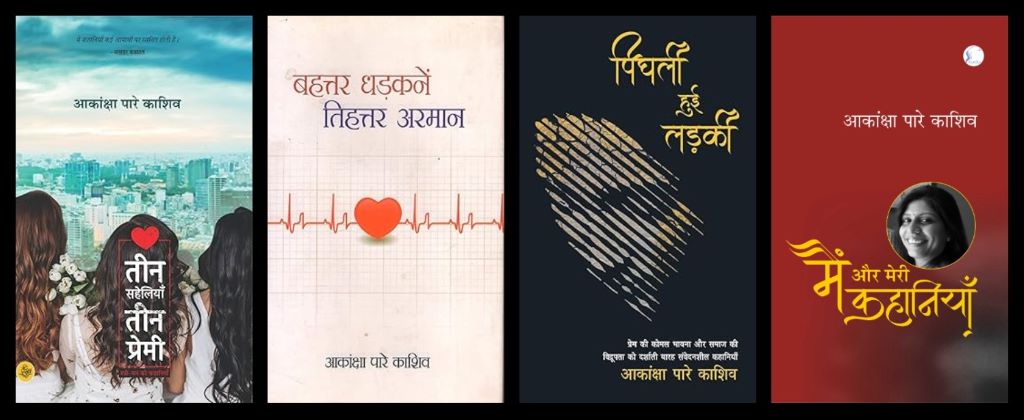

(आकांक्षा पारे काशिव पत्रकार और लेखक हैं.)

(इस श्रृंखला के सभी लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)