इसी 14 दिसंबर को श्याम बेनेगल ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया था. उस जन्मदिन के छोटे -से समारोह की कुछ तस्वीरें शबाना आज़मी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थीं जिनमें श्याम बेनेगल की लंबी सिने-यात्रा के कई सहयोगी नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में ख़ुद शबाना श्याम बेनेगल और नसीर के साथ दिख रही हैं जिस पर उन्होंने लिखा है कि अब हमें किसी फिल्म में कोई एक साथ क्यों नहीं लेता? इसी दिन पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में श्याम बेनेगल ने कहा कि अभी वे दो-तीन परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं जो बिल्कुल अलग-अलग तरह की हैं. बीते साल ही मुजीबुर्रहमान पर केंद्रित उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी.

90 साल की उम्र में यह सक्रियता देखकर किसी को शमशेर बहादुर सिंह की कविता पंक्ति याद आ सकती है- ‘काल तुझसे होड़ है मेरी.’ हालांकि श्याम बेनेगल ऐसी किसी होड़ की घोषणा किए बिना चुपचाप अपने काम में सक्रिय थे. लेकिन यह सच है कि एक दौर में उन्होंने शमशेर की ही पंक्तियों की तर्ज पर कुहनियों से पहाड़ ठेले थे.

सत्तर के दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक अलग आस्वाद वाली वे फिल्में दीं, जो उन दिनों दिखाई पड़ने वाली फिल्मों की परिभाषा लगभग बदल डालती थीं. यह वही समय था जब एक तरफ़ ‘शोले’ जैसी फिल्म रिलीज हुई थी और दूसरी तरफ़ ‘जय संतोषी मां’ का चमत्कार चल रहा था. साठ के दशक के मोहभंग से नाराज़ भारतीय सिने-दर्शकों को अमिताभ बच्चन जैसा ऐंग्री यंग मैन मिल चुका था जिसमें लगता था कि सारी समस्याओं का हल करने की क्षमता है.

लेकिन क्या इत्तिफ़ाक़ है कि 1973 के जिस साल अमिताभ बच्चन के महानायकत्व का प्रार्दुभाव करने वाली ‘ज़ंजीर’ जैसी फिल्म बनी, उसी साल श्याम बेनेगल ने अपना ‘अंकुर’ बोया था. यह वह फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा को प्रतिरोध का एक नया व्याकरण दिया. इस फिल्म के अंतिम दृश्य में एक बच्चे के हाथ से चला पत्थर हवेली के शीशे से टकराता है और इसका संदेश समाज तक चला जाता है.

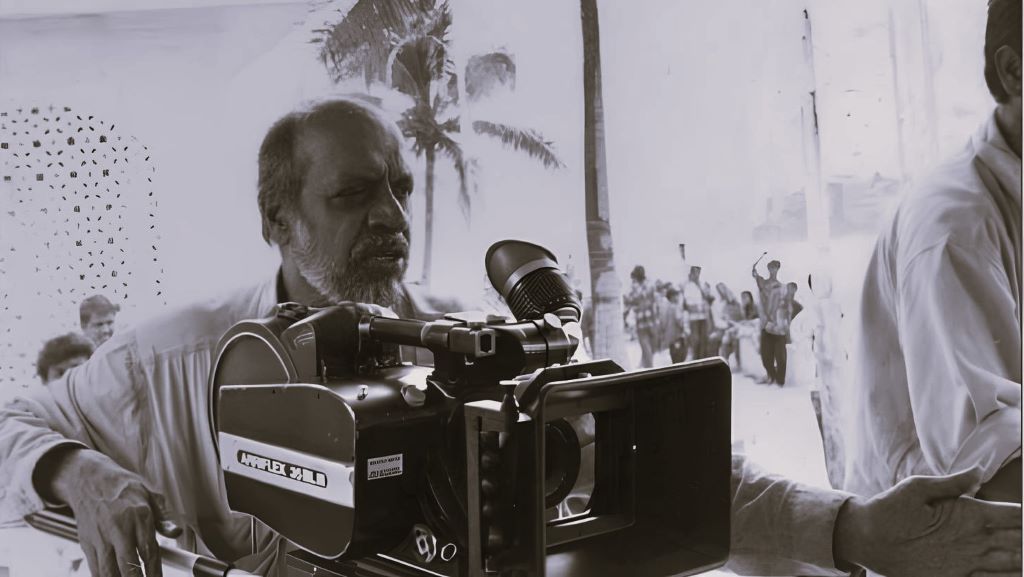

‘अंकुर’ कम लोगों ने देखी, लेकिन जिन्होंने देखी, उन्होंने पाया कि यह तो कुछ अलग-तरह का सिनेमा है- इसमें न थिरकते हुए नृत्य-गीत हैं और न ही खलनायक को पीटने वाला कोई हीरो है- यह तो बस अपने आसपास की देखी हुई कहानी है. लेकिन कुछ था इस फिल्म में जो लोगों को बिल्कुल नया सा- बिल्कुल अपना सा- लगा. हवेली से झोपड़ी को देखता और झोपड़ी से हवेली को देखता श्याम बेनेगल का कैमरा भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक-सामाजिक विषमता का जो यथार्थ रच रहा था, उससे आंख मिलाना हिंदी दर्शकों के लिए एक नया अनुभव था.

इस अनुभव का ही तकाज़ा था कि इस तरह की फिल्मों के लिए अलग नाम खोजे गए- कभी इन्हें समानांतर सिनेमा कहा गया और कभी कला फिल्म. मुख्यधारा के फिल्मकार ऐतराज़ करते रहे कि उनकी फिल्मों में भी कला है और श्याम बेनेगल की फिल्मों में भी कारोबार- लेकिन दोनों तरह की फिल्मों में जो बड़ा अंतर था- सोद्देश्यता का, सामाजिक यथार्थ से न भटकने का- वह इन फिल्मों को अलग और खरी पहचान देता रहा. अगर इसे कोई एक नाम दिया जा सकता है तो वह है प्रतिरोध का सिनेमा- प्रचलित सिने-ढांचे का प्रतिरोध, वर्चस्व के तमाम रूपों का प्रतिरोध और सत्ता और समाज के दबंग तबकों का प्रतिरोध.

कई बरस तक श्याम बेनेगल इस प्रतिरोध और सामाजिक यथार्थ के अलग-अलग पहलुओं को अपनी फिल्मों में उकेरते रहे. ‘भूमिका’, ‘मंथन ’ और ‘निशांत’ उनके अगले पड़ाव रहे. ‘मंथन’ हिंदी में सहकारिता आंदोलन पर बनी बेहतरीन फिल्म है. कहते हैं, इसके लिए पांच लाख किसानों ने दो-दो रुपये दिए थे, तब यह फिल्म बनी थी. ‘भूमिका’ एक स्त्री के निजी और सामाजिक अंतर्द्वंद्व के बीच बनी एक यादगार सिने-अभिव्यक्ति रही जिसने स्मिता पाटिल जैसी कौंधती आंखों की जादुई उपस्थिति से दर्शकों को पहली बार परिचित कराया.

बाद के वर्षों में ‘मंडी’, ‘सरदारी बेगम’ और ‘जुबैदा’ जैसी फिल्मों में बेनेगल स्त्री-मुक्ति की छटपटाहट और अभिव्यक्ति के बीच सत्ता और समाज के वर्चस्ववादी तबकों के पाखंड की पोल भी खोलते रहे. ‘वेल डन अब्बा’ और ‘वेलकम टू सज्जनपुर’ को हल्की-फुल्की फिल्मों की श्रेणी में डाला जा सकता है, लेकिन वहां भी उन्होंने अपने मृदुल हास्य-बोध के बीच उन विडंबनाओं को अलक्षित नहीं रहने दिया जो उनकी फिल्मों का बीज हुआ करती थीं.

लेकिन श्याम बेनेगल की एक-एक फिल्म की चर्चा करते चलें तो वह बहुत लंबी होती जाएगी. असली बात यह है कि श्याम बेनेगल ने यथार्थ से आंख मिलाना कभी नहीं छोड़ा. जब उन्होंने जवाहर लाल नेहरू की किताब ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ पर ‘भारत एक खोज’ जैसा धारावाहिक बनाया तब भी इतिहास और मिथक में उतरते हुए उन्होंने यथार्थ की अंगुली थामे रखी. उनके राजा-महाराजा, देवी-देवता भव्य-दिव्य परिधानों और मुद्राओं में नहीं मिलते थे, वे बिल्कुल आम मनुष्यों की तरह जंगलों में विचरते दिखते थे. यह धारावाहिक देखते हुए यह खयाल आता रहा कि वाकई अगर ये लोग कभी रहे होंगे तो जंगलों या गांवों की पगडंडियों में इसी सादगी और सहजता से घूमते होंगे.

धर्मवीर भारती के ‘सूरज का सातवां घोड़ा’ पर उन्होंने जो फ़िल्म बनाई, वह भी अपनी कलात्मकता और अपने संप्रेषण के लिए याद रखी जाती है.

लेकिन श्याम बेनेगल को अकेले याद करना खुद बेनेगल और समानांतर सिनेमा के उस पूरे दौर के साथ अन्याय होगा जिसने लगभग एक आंदोलन खड़ा कर दिया था. यह सच है कि श्याम बेनेगल से पहले मृणाल सेन ने ‘भुवन शोम’ बना कर हिंदी सिनेमा में एक नई परंपरा का सूत्रपात किया था.

महज संयोग नहीं कि यह भारतीय समाज में आक्रोश और उद्वेलन का दौर था. बंगाल की ऐतिहासिक नक्सल क्रांति की वैचारिक चिंगारियां देश के बौद्धिक समाज को छू रही थीं और उनके असर में कविता-कहानी-सिनेमा सब बदल रहे थे. आज़ादी के समय के स्वप्न तिरोहित थे और युवाओं में बेचैनी, भटकाव और बेरोज़गारी का दंश तीनों मौजूद थे. लड़कियां पहली बार घरों से बाहर निकल रही थीं और अपनी अस्मिता के बहुत सारे दुविधाजनक प्रश्नों से जूझ रही थीं. राजनीति से मोहभंग बढ़ रहा था और यह दिख रहा था कि लोकतंत्र पर सामंती ताक़तों का क़ब्ज़ा मज़बूत हो रहा है. इस पूरी बेचैनी की कोख से वह समानांतर सिनेमा निकला जिसने एक बड़ी रेखा खींची. इसमें कुछ नया करने की बीहड़ प्रयोगशीलता भी शामिल थी.

मृणाल सेन की ‘मृगया’ और ‘खंडहर’, गोविंद निहलानी की ‘आक्रोश’, ‘पार्टी’ और ‘अर्धसत्य’ गौतम घोष की ‘पार’, रबिन्द्र धर्मराज की ‘चक्र’, एमएस सथ्यू की ‘गरम हवा’, महेश भट्ट की ‘अर्थ ’ और ‘सारांश ’, प्रकाश झा की ‘दामुल’ जैसी कई फिल्में इस पूरे दौर को याद करते हुए बरबस हमारे स्मृति कोष से निकलकर चली आती हैं.

इस समानांतर सिनेमा की बात उन कलाकारों के बिना पूरी नहीं हो सकती है जो इसकी पहचान बन गए थे- नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी, गिरीश कर्नाड, अनंत महादेवन, अमरीश पुरी, सदाशिव अमरापुरकर, मनोहर सिंह, उत्तरा बावकर, सुरेखा सीकरी जैसे कई कलाकार इस तरह की फिल्मों में कुछ इस तरह आते थे मानो अपने घर आ रहे हों. इन सबके बीच श्याम बेनेगल अपनी निरंतरता और सक्रियता से जैसे प्रतिरोध के इस सिनेमा के प्रतीक पुरुष बन गए थे.

यहां एक बात और ज़रूरी है. आज लगभग चार दशक या आधी सदी बाद इन फिल्मों को याद करते हुए इनकी कुछ सीमाएं भी समझ में आती हैं. आज का सिनेमा पूरी तरह बदल गया है. हमारे बीच बहुत सारे निर्देशक हैं जो कम से कम शिल्प के स्तर बहुत खरे यथार्थवादी हैं. इन फिल्मों में किरदार ‘डायलॉग’ नहीं बोलते, बात कहते हैं- वे साफ-सुथरी हिंदी में नहीं, देशज बोलियों के बीच विकसित सहज भाषा में बात करते दिखाई पड़ते हैं- ऐसी भाषा कभी चुभती है और कभी चुलबुली-सी जान पड़ती है. यही बात दृश्यों और कथाओं के चुनाव को लेकर कही जा सकती है.

विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, अनुराग बासु, अनुभव सिन्हा और बहुत सारे ऐसे निर्देशक आ चुके हैं जो सिनेमा में यथार्थ और मनोरंजन का एक नया संसार रचते हैं. लेकिन यह भी सच है कि सत्तर के दशक का वह सिनेमा बहुत दुस्साहसी था, सब कुछ फूंककर तमाशा पैदा करने का जज़्बा था, एक नई सिने-भाषा खड़ी करने की कोशिश थी, सामाजिक यथार्थ को सिनेमा का हिस्सा बनाने की बेताबी थी और श्याम बेनेगल जैसे निर्देशक थे. इस तरह इस नए सिनेमा का रास्ता बना, नए निर्देशक आए और नया अंदाज़ लाए.

श्याम बेनेगल उस पीढ़ी के बुद्धिजीवी और सिनेकर्मी रहे जिसने आज़ाद भारत के बहुत सारे सपनों के बीच सांस ली थी- एक समतावादी समाज का सपना, एक लोकतांत्रिक जीवन-पद्धति का सपना, एक धर्मनिरपेक्ष-जातिविहीन, वर्चस्वविहीन मूल्य-संहिता का सपना, नेहरू की कविता और गांधी की करुणा का सपना. श्याम बेनेगल के निधन के साथ उस युग के एक सपने का भी अंत हो गया है. अफ़सोस यह है कि ऐसे सपने देखने वाले इस भारत में लगातार कम होते जा रहे हैं.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)