रंगमंच पर लिखने वाले किसी लेखक के लिए वर्षांत लेख लिखना कठिन ही नहीं, दुस्साहसिक भी है. यह मुझे भी तब समझ आया, जब दिल्ली से बाहर रहते हुए पहली बार मैंने ऐसा लेख लिखने की कोशिश की.

सिनेमा और किताब की तरह रंगकर्म के दर्शक/समीक्षक को यह सुविधा नहीं है कि वह अपने एकांत में और कहीं भी रहकर इनका दर्शक और पाठक बना रहे. रंगमंच स्थानीय परिघटना है और उसे स्थानीय परिदृश्य में रहकर ही देखा और समझा जा सकता है. इसलिए रंगमंच के बारे में और वर्षांत पर समीक्षा करते हुए किसी की राय अगर होगी, तो वह किसी एक शहर के बारे में हो सकती है.

अमूमन दिल्ली और मुंबई में हुए रंगमंच को ही हिंदी रंगमंच का प्रतिनिधि माना जाता है, यह भुलाकर कि इन दोनों ही शहरों का रंगकर्म हिंदी में होने वाले रंगकर्म का सिर्फ़ एक हिस्सा है. इन दोनों शहरों में हो रहे रंगकर्म की खबरें समाचार माध्यमों के कारण प्रसारित हो जाती हैं लेकिन इसके बरक्स छोटे शहरों के रंगमंच के बारे में हम कितना जान पाते हैं? उनको भी हम तभी जान पाते हैं जब दिल्ली और मुंबई की मान्यता उसे मिल जाए… किसी समारोह का ठप्पा लग जाए या किसी समीक्षक का प्रमाण पत्र मिल जाए. हिंदी प्रदेश में हो रहे व्यापक रंगकर्म की सूचना कहां है?

हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में सबसे अधिक संकट है रंगमंच पर लेखन का. इस विषय पर लिखने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं. रंगमंच-लेखन के क्षेत्र में हिंदी का युवा लेखन कहां है? हिंदी पढ़ने-लिखने वाला समाज हर शहर में एक नौजवान भी नहीं तैयार कर पा रहा है जो अपने शहर के रंगमंच से राब्ता रख कर उसका विश्लेषण या परिचय हिंदी के पाठक समुदाय को उपलब्ध कराता रहे. शिक्षण संस्थान क्या कर रहे हैं? क्या वह अपने छात्रों को इस तरफ प्रवृत्त नहीं कर सकते? रंग समूह शैक्षणिक परिसर से जुड़ने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? अहम सवाल यह भी है कि हिंदी साहित्यकारों का अपने शहर के रंगमंच से कोई वास्ता है?

आज साहित्य और रंगमंच की दुनिया तभी मिलती हैं, जब उसमें निजीपन की छौंक हो. हिंदी में यह हाल पहले नहीं था. रंगमंच की पत्रिका ‘नटरंग’ की पुरानी फाइलों में अलग-अलग शहरों से भेजी गई रपटें देखी जा सकती हैं. ‘दिनमान’ जैसी पत्रिकाओं की फाइलों में भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उदय प्रकाश जैसे लेखकों की समीक्षाएं पढ़ी जा सकती हैं.

§

आज हम इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में है. आर्थिक और सामरिक मोर्चों पर अनेक देश एक दूसरे के विरुद्ध सक्रिय हैं और देश के भीतर भी मूल्यों का संघर्ष चल रहा है. नैतिकता, उच्च आदर्श, प्रेम, सद्भाव जैसे मूल्यों की चेतना लेकर आज़ादी के बाद देश आगे बढ़ा था. आज उन्हीं पर संकट आ गया है. राष्ट्र की चेतना से जुड़ने की कोशिश आज़ादी के तुरंत बाद के रंगमंच में दिखी थी. लेकिन आज सत्ता-प्रचारित चेतना से जोड़ने का अभियान चल रहा है, वहां राष्ट्र की चिंताएं कम हैं.

साथ ही रंगमंच की आलोचनात्मक चेतना को स्थगित करने की मांग हो रही है. जो रंगकर्मी इस अभियान से नहीं जुड़ रहे हैं, उन्हें अलग-थलग कर दिया जा रहा है. रंगमंच का बड़ा हिस्सा एक सांस्कृतिक कवायद बन चुका है. अपने समय को व्यक्त कर उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करने की बेचैनी उससे गायब है. तरह-तरह के संकट, असुरक्षा बोध, लालच, साहस की कमी और सांस्कृतिक दृष्टिहीनता आदि के कारण जो भी रंगमंच हो रहा है, वह बस जैसे-तैसे हो पा रहा है.

क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेतृत्त्व संभाल सकता है?

हिंदी प्रदेश में रंगमंच के लिए ऐसा माहौल तैयार हुआ नहीं, जहां वह समाज से समर्थन पाए या अपने साधनों पर निर्भर हो सके. अनुदान और प्रेक्षागृह, दोनों के लिए रंगसमूहों को सरकारी संस्थाओं पर निर्भर होना पड़ रहा है. अनुदान अनियमित हैं और प्रेक्षागृह का शुल्क निरंतर बढ़ता जा रहा है. रंगमंच का सत्ता तंत्र, जहां से अनुदान बंटता है, अब इतना उदार नहीं रहा कि स्वतंत्रचेता रंगकर्मियों को बर्दाश्त करें. सत्ता से जुड़े संगठनों ने संस्कृति के सारे संसाधनों पर अपना दावा ठोंक दिया है और संसाधनों के प्रवाह में अपनी दखलअंदाजी के कारण रंगकर्मियों को अपने संरक्षण में आने के लिए मजबूर किया है. ऐसी मजबूरी में स्वतंत्र रंगकर्मी की जगह कहां बन सकती है?

प्रस्तुति, प्रशिक्षण और महोत्सव आयोजन, हिंदी रंगमंच मुख्य रूप से यह तीन काम करता है और इसका नेतृत्व है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (रानावि) के पास. रानावि भारत रंग महोत्सव जैसा आयोजन करता है, जो अब बहुत खामोशी से बीत जाता है. इन दिनों रानावि के प्रशिक्षण के तौर-तरीकों पर वहां से उत्तीर्ण स्नातक निजी संवादों में चिंता व्यक्त करते रहे हैं. इस बीच रानावि ने अल्पकालीन प्रशिक्षण के भी कई कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं.

रानावि एक उच्चस्तरीय संस्थान है. भारतीय रंगमंच को गढ़ने में उसका योगदान है और इसकी वैश्विक छवि बनाने में भी. ऐसा उसने किया है अपने छात्रों को गहन प्रशिक्षण से गुजारकर. रानावि में शुल्क लेकर अल्पकालीन प्रशिक्षण देने का औचित्य यही समझ आ रहा है कि रानावि पर भी अपने आर्थिक संसाधन जुटाने का दबाव है.

कोई कह सकता है कि रानावि आखिर अल्पकालीन प्रशिक्षण क्यों नहीं दे सकता? इसके जवाब में उसके स्नातक कहते हैं कि यह प्रशिक्षण कौन देगा? अगर रानावि के अध्यापक देते हैं, तो रानावि में अध्यापन के समय की कटौती करनी होगी, प्रशिक्षण और प्रस्तुति की तैयारी के लिए भी जो संसाधन इस्तेमाल में आएगा, उसके लिए भी रानावि के नियमित छात्रों को मिलने वाले संसाधनों में कटौती करनी होगी. इसके साथ ही अल्पकालीन प्रशिक्षण देकर दूसरे रंग समूह जो अपना जीविकोपार्जन करते थे, उन पर संकट आएगा.

रानावि विद्यार्थियों को गहन प्रशिक्षण देता आया है, तो वह कैप्सूल प्रशिक्षण क्यों देना चाहता है? यह प्रशिक्षण पाए लोग कहां जाएंगे? क्या उन्हें भी रानावि के नियमित स्नातकों जैसा दर्जा मिलेगा? स्नातकों की सबसे बड़ी आशंका यह है कि शुल्क अदा करके प्रशिक्षण लेने वालों की तादाद को देखते हुए भविष्य में रानावि के नियमित छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को खत्म किया जाएगा. अगर यहां का प्रशिक्षण केवल उन्हीं के लिए रहेगा जो पैसा दे पाएंगे, तो साधारण वर्ग से आने वाले छात्रों का रास्ता बंद हो जाएगा. विडंबना यह भी है कि स्नातक अपनी जो व्यथा निजी बातचीत में व्यक्त करते हैं, वह रानावि प्रशासन से नहीं कह पाते.

इन सब चिंताओं के बावजूद रंगकर्मियों का एक तबका अपने काम में लगा रहता है और हिंदी प्रदेश के कई शहरों में सक्रिय रंगमंच का दायरा बढ़ा है जिसकी सूचना हमें सोशल मीडिया से मिलती रहती है. समस्या यह है कि हिंदी प्रदेश में प्रस्तुतियां असमय काल कवलित होती रहती हैं. उनका प्रसार नहीं हो पाता. हिंदी प्रदेश में रंग महोत्सव खूब हो रहे हैं, लेकिन उनके पास दृष्टि नहीं है कि महोत्सव कैसे क्यूरेट किया जाए जिससे दर्शकों को बेहतर अनुभव मिले और वे रंगमंच की तरफ आकर्षित हों. आर्थिक दबाव में महोत्सव के आयोजक कम पात्रों वाले नाटक खोजते हैं और अधिकांश ‘तुम मुझे आमंत्रित करो मैं तुम्हें आमंत्रित करुंगा’ के फार्मूले पर चलते हैं.

रानावि भी यह कोशिश नहीं करता कि देश के रंगमंच की एक प्रातिनिधिक उपस्थिति भारत रंग महोत्सव में हो. कुछ निर्देशकों के नाटक हर साल चुने जाते रहते हैं. इसी तरह महिंद्रा एक्सिलेंस इन थियेटर अवार्ड्स (मेटा) भी एक अभिजात स्वरूप ले चुका है, जिसमें मुंबई और दिल्ली के रंग निर्णायकों की बहुलता होती है तो उनकी रंगरुचि चयन और विजेता के निर्णय पर हावी रहती है.

इसी साल मेटा में देखी गई एक प्रस्तुति देखते हुए ऐसा लगा कि उस प्रस्तुति के फेस्टिवल में होने की वजह उसके निर्देशक का नाम और आभामंडल था. यह प्रस्तुति थी वरिष्ठ निर्देशक नीलम मान सिंह चौधरी द्वारा निर्देशित गिरीश कर्नाड के कालजयी नाटक ‘हयवदन’ की. इसे देखते हुए ऐसा लगा कि उन्होंने नाटक को अपनी सुविधा के शिल्प में ढालने की कोशिश की जिससे कथ्य का प्रवाह बाधित हुआ. अभिनेता संवाद बोलते हुए बहुत सारा एक्शन कर रहे थे, जिसमें कोई तारतम्यता नहीं थी. दृश्य परिकल्पना में एक चमत्कारिक उपस्थिति थी बड़े से ट्रक की. इस दो-मंजिला ट्रक के ऊपर संगीतकार और कोरस बैठे हुए थे और नीचे के हिस्से का इस्तेमाल अभिनेता करते थे. दृश्य के बीच में ट्रक की पोजिशन बदल दी जाती थी. मंच पर ट्रक की गिमिक रूपी उपस्थिति दर्शकों को चौंकाने के लिए थी, जिसका नाटक के कथ्य से कोई जुड़ाव नहीं बना.

इस प्रस्तुति को देखते हुए मैंने यह भी देखा कि स्टैंड अप कॉमेंडी और पंच नाटक के दर्शकों को अपने गिरफ्त में ले चुका है. साधारण-सी हास्य युक्तियों पर भी दर्शक आसानी से हंस पड़ते थे और बचकानी चमत्कारिक युक्तियों से चकित भी होते थे. उन्नीसवें मेटा अवार्ड के अंतर्गत हुए इस प्रस्तुति को श्रेष्ठ वेशभूषा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और श्रेष्ठ एन्सेंबल समेत तीन पुरस्कार मिले.

इस परिदृश्य में रौशनी की किरणें भी हैं ज्योति डोगरा जैसी. उनके रंगकर्म को देख कर तसल्ली होती है कि एक रंगकर्मी अपनी भाषा गढ़ने के लिए अपने देह और आवाज के साथ प्रयोग कर रहा है और उसकी चिंता यह भी है कि वह दर्शकों के एक बड़े तबके तक पहुंचे.

अपनी रंग-भाषा में वह रोजमर्रा के क्रियाकलापों को अपना विषय बनाकर कथ्य में नाटकीयता से ढालती हैं और सामाजिक प्रक्रिया पर महीन आलोचनात्मक टिप्पणी भी करती हैं. अपनी प्रस्तुति ‘मास’ में वह दिखाती हैं कि सामाजिक नजरिए और पूर्वाग्रहों से अपने शरीर को संचालित करते वक्त स्त्री अपने शरीर को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अनुकूलित करते चलती है. इस प्रक्रिया में वह आत्मविघटन का शिकार हो जाती है. एक ही शरीर में अलग-अलग किरदारों को सहजता से धारण करती ज्योति परिचित परिस्थितियों के बारे में दर्शकों को सोचने का एक अलग नजरिया दे देती हैं.

मैंने यह प्रस्तुति बरेली में देखी थी और प्रस्तुति के पहले आशंका थी कि इसको दर्शक कैसे ग्रहण करेंगे. प्रस्तुति समाप्त होती है और मैं दर्शक दीर्घा में बैठी महिलाओं के चेहरे पर देखता हूं…अलग रौनक है, नाटक ने उनको गहरे में दबोचा है. बोल्ड नाटक को दर्शक कैसे ग्रहण करेंगे की अभिनेत्री की शंका को बजती हुई तालियों ने दूर कर दिया है. हिंदी प्रदेश में ऐसी प्रस्तुतियां इतनी कम क्यों होती है, जिसमें रंगभाषा गढ़ने, अपने समकाल की अंदरूनी प्रक्रिया को समझने और सौंदर्य बोध के साथ दर्शकों तक पेश करने की बेचैनी हो!

इस साल बुजुर्ग रंगकर्मियों ने अपने समय को भी याद किया है. एमके रैना और अमोल पालेकर ने अपने संस्मरणों की किताब अंग्रेजी में प्रकाशित की. देवेंद्र राज अंकुर ने कहानी के रंगमंच के प्रयोग के पचास साल पूरे होने पर एक किताब लिखी. अमाल अल्लाना ने अपने पिता इब्राहिम अलकाजी की जीवनी प्रकाशित की.

नए रंगकर्मी इन किताबों को पढ़ कर जान सकते हैं कि आखिर इब्राहिम अलकाजी में क्या ऐसी बात थी कि वह नेहरूजी के दौर में उनके सामने ही ‘अंधा युग’ का मंचन कर सके थे और हबीब तनवीर ने आपातकाल के समय में ‘चरनदास चोर’ में निरंकुश रानी का किरदार गढ़ा था.

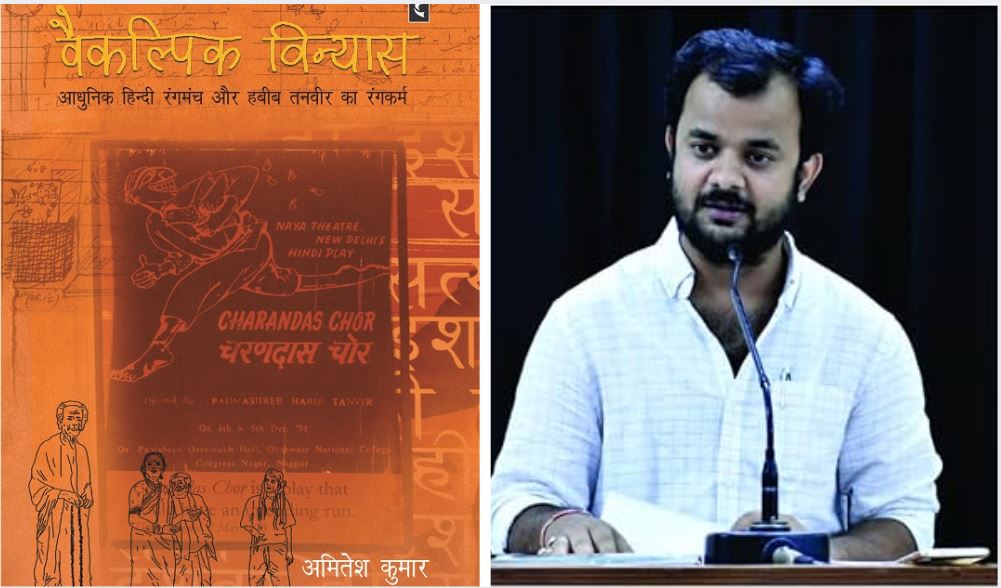

(लेखक रंग समीक्षक हैं, और हबीब तनवीर के रंगकर्म पर ‘वैकल्पिक विन्यास’ पुस्तक लिखी है. )