आगामी सोलह जनवरी को उम्र के पिच्यासीवें वर्ष में प्रवेश कर रहे प्रख्यात लेखक अशोक वाजपेयी इन दिनों कवि-संपादक पीयूष दईया के साथ अपना जीवन वृत्तांत दर्ज कर रहे हैं. इस दौरान अंग्रेजी कला आलोचना और कला दृष्टि को अशोक वाजपेयी ने गहराई से विश्लेषित किया है. द वायर हिंदी इस संवाद के चुनिंदा अंश प्रकाशित कर रहा है.

यह पहली क़िस्त कद्दावर आलोचक गीता कपूर के अवदान को समझने की नई दृष्टि देती है.

§

पश्चिम-दीक्षित आलोचक

गीता कपूर का भारतीय कला परिदृश्य पर आना इस अर्थ में अपेक्षाकृत नई घटना थी कि उनके पहले कला आलोचकों में से ज़्यादातर अख़बारों में समीक्षा लिखकर कला आलोचक बने थे— उनमें से प्रायः किसी ने कला पर कोई विधिवत् पुस्तक नहीं लिखी थी: रिचर्ड बोर्थोलोम्यू, निस्सीम एज़किएल, ज्ञानेश्वर नाडकर्णी, केशव मलिक, केबी गोयल. गीता कपूर अख़बारों में कला-समीक्षा लिखकर विकसित हुई कला समीक्षक नहीं हैं. वे समीक्षक थीं ही नहीं; वे आलोचक हैं. समीक्षक और आलोचक के बीच का अंतर उनके यहां स्पष्ट है.

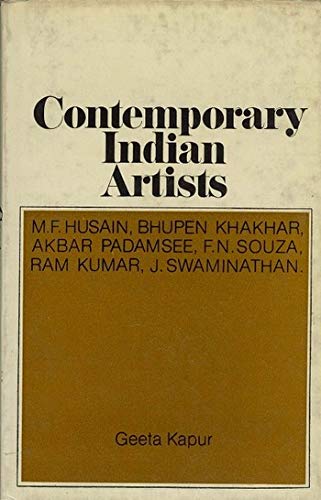

गीता कपूर की पहली पुस्तक, ‘सिक्स कंटेम्पररी आर्टिस्ट’, ऐतिहासिक महत्त्व की पुस्तक है, जिसमें छह कलाकारों पर पहले-पहल लिखे गए सुचिंतित निबंध हैं— इनमें कला के आस्वाद से उपजी सैद्धांतिकता है, लेकिन विधिवत् व व्यवस्थित वैचारिकी का वह रूप नहीं है जो बाद में आया. तब तक गीता में कला को लेकर जटिल सैद्धांतिकी विकसित करने का कोई आभास नहीं था— कम से कम उनकी पहली पुस्तक में. उस समय उनके यहां पश्चिमी आधुनिकता और पश्चिमी आधुनिक कला में हुए परिवर्तनों का सजग एहसास था, लेकिन उस एहसास को सिद्धांत में बदलकर उसको लागू करने का उद्यम नहीं था. यह बाद में हुआ. वह अपनी पहली पुस्तक में बहुत आक्रामक रूप से वामपंथी भी नहीं हैं— यह भी थोड़ा बाद की स्थिति है.

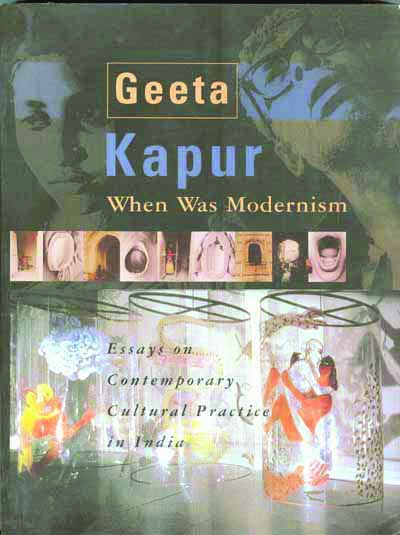

पहली पुस्तक के बाद विकास की लगभग सारी धारणाएं, सारे प्रत्यय, सारी शब्दावली, असंदिग्ध रूप से पश्चिमी है. बल्कि उनकी बाद की किताब ‘व्हेन वाज़ माडर्निज़्म’ और दूसरे निबंधों को पढ़ने से लगेगा कि वे एक पश्चिम-दीक्षित आलोचक हैं. गीता की भाषा लगातार जटिल होती गई— उनके गद्य में संप्रेषण की बहुत कठिनाई है. इस बीच ‘उत्तर औपनिवेशिक विमर्श’ भी विकसित हुआ, जिसमें वे शामिल हैं. पश्चिमी आधुनिकता के एक और चरण— उत्तर आधुनिकता— को भी उन्होंने आत्मसात् किया है.

दिलचस्प बात यह है कि कला के बारे में किसी भारतीय अवधारणा या भारतीय वैचारिकी की किसी अवधारणा का कोई प्रभाव उन पर नहीं है. ऐसा लगता है कि वे एक बेहद सजग-सक्रिय, अभिज्ञ भारतीय हैं जिनका पश्चिम से लगातार संवाद है, लेकिन उनको भारतीय परंपरा या विचार से संवाद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं लगती.

अपनी पहली पुस्तक के बाद उनका सहकार भारत में विकसित हुई आख्यानपरक या नव आख्यानपरक कला, थोड़ा बाद में संस्थापन के रूप और इन सबमें सक्रिय वामपंथी रुझान के लोगों के साथ हुआ : वह धीरे-धीरे इस प्रवृत्ति की एक वैचारिक प्रवक्ता बन गईं.

जटिल वैचारिकी

गीता कपूर और स्वामीनाथन का द्वैत बहुत तीखेपन से उभरता है— इस अर्थ में कि स्वामी, विशेषतः मार्क्सवादी दृष्टि में, इतिहास की केंद्रीयता से पूरी तरह से असहमत और एक तरह की प्रागैतिहासिकता में जाने की कोशिश करते दीखते हैं, जबकि गीता कपूर के यहां इतिहास केंद्र में है. यह दिलचस्प है कि इतिहास, कुल मिलाकर, एक तरह का अमूर्तन है क्योंकि इस इतिहास-बोध में भारतीय इतिहास के कोई ब्यौरे नहीं हैं, न भारतीय कला इतिहास की कोई ख़ास पहचान है. वह बोध ठोस इतिहास से नहीं निकला है. चाहे उससे सहमत हों, असहमत हों, उससे जूझने की कोशिश करें या जूझने को सर्जनात्मक वैचारिक रूप से अनावश्यक मानें, पर उसमें कोई ठोस ब्यौरे नहीं हैं.

अगर वामपंथी इतिहासकारों को छोड़ दें, जिन्होंने इतिहास पर ही काम किया, जो उनके अनुशासन की स्वाभाविक बाध्यता थी— बाक़ी तथाकथित इतिहास-बोध का ठोस इतिहास से कोई संबंध नहीं है. एक तरह का बहुत जटिल वैचारिक घटाटोप तैयार होता है, पर, उस जटिलता में भारतीय विचार या भारतीय कला परंपरा की जटिलता शामिल नहीं है— उसकी सारी शब्दावली, धारणाएं आदि पूरी तरह से पश्चिम से आई हुई हैं. वे जब-तब पश्चिम की आधुनिकता या उत्तर आधुनिकता या संस्थापन कला का क्रिटीक भी करती हैं, तब भी पश्चिम की ही दृष्टि से कर रही हैं. गीता कपूर ने जो कला की वैचारिकी विकसित की है वह महत्त्वपूर्ण है, उसे जानना ज़रूरी है, लेकिन उस वैचारिकी से समकालीन या आधुनिक कला की समझ बढ़ती हो ऐसा मुझे नहीं लगता— उस वैचारिकी का आतंक है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है.

विपर्यय

किसी भी आलोचना के साथ हमेशा यह विपर्यय संभव है कि आलोचना को इतना स्वायत्त कर दें कि जिस रचना या जिस रचनात्मक संपदा के बारे में वह है, उससे वह बिल्कुल मुक्त ही हो जाए— अपने आप में आलोचना आस्वाद की विधा कम हो जाए और विचार की विधा इतनी अधिक हो जाए कि उसका रचना से कोई संबंध ही न रहे. मुझे लगता है कि गीता कपूर के यहां कुछ-कुछ ऐसा हुआ है. उनके द्वारा विकसित कला की वैचारिकी में उनका निजी योगदान कितना है और दूसरों के सोचे का कितना चतुर, सुघर उपयोग है, यह अलग बात है. बहरहाल, वह एक वैचारिकी है.

आतंककारी उपस्थिति

रज़ा फाउंडेशन के एक आयोजन में उन्होंने गुलाम मोहम्मद शेख से विस्तार से बातचीत की थी. उस बातचीत में गुलाम शेख की कला को समझने की उनकी क्षमता, कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता का बहुत विपुल साक्ष्य था. या उन्होंने नसरीन मोहमदी पर लिखा. लेकिन ऐसा उन्होंने कम किया है. हुसैन पर लिखा. उस समय तो हुसैन के प्रकरण में हुसैन का कला का एक राजनीतिक पक्ष चाहे-अनचाहे बन गया— उसको ध्यान में रखे बिना कुछ कहना मुश्किल था. थोड़ा-सा अंतर्विरोध जैसा है कि उनकी कला की समझ बड़ी तीखी और कुशाग्र है, लेकिन वह उसको अपने लिखने में वैसे ही व्यक्त नहीं करतीं. उसको व्यक्त करना शायद ज़रूरी नहीं समझतीं.

या उसके जो भी कारण हों. पर, दूसरी ओर, ऐसा कहना मुश्किल होगा कि वे अपनी इस कमी के प्रति सजग नहीं हैं. वे एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और उनका ऐसे बहुत सारे लोगों से संपर्क और दोस्ती रही है— कमलेश, सुरेश शर्मा से— जो आधुनिकता के आतंक से अपेक्षाकृत मुक्त थे. उनके संदर्भ में मुझे एक ज़माने में ‘पार्टिज़न रिव्यू’ में डेलमोर श्वार्ट्ज का छपा एक लेख याद आता है: ‘डिक्टेटरशिप ऑफ टीएस इलियट’, जिसमें टीएस इलियट की बहुत ही आतंककारी उपस्थिति को लेकर कुछ विश्लेषण किया गया था.

दूसरी भूमिका

गीता कपूर के बाद के महत्त्वपूर्ण कला आलोचक उनके प्रभाव से मुक्त होने का संघर्ष करके ही महत्त्वपूर्ण हुए हैं. रूबीना करोड़े जैसे आलोचक हैं जो वैचारिक आतंक पैदा करने के बजाय वैचारिक संप्रेषण में विश्वास रखते हैं. गीता कपूर से युवतर रंजीत होसकोटे उनसे अलग हुए. बाद में गीता कपूर ने नगर केंद्रित कई कला प्रदर्शनियां क्यूरेट की हैं. पेरिस-बम्बई या पेरिस-दिल्ली वगैरह.

गीता कपूर की दूसरी भूमिका भी रही है, जो संभवतः किसी और कला आलोचक ने नहीं निभाई, जिसे राजनीतिक, सांस्कृतिक भूमिका कह सकते हैं. ‘सहमत’ के साथ वह शुरू से रही हैं और सांप्रदायिकता, धर्मांधता, संकीर्णता के विरुद्ध होते रहे अभियानों में हमेशा शामिल रही हैं.

विडंबना

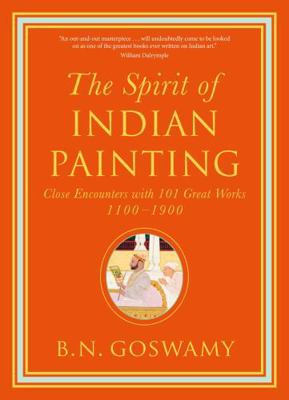

एक बार किसी प्रसंग में मैंने उनसे बीएन गोस्वामी का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, ‘हां, वे कला इतिहासकार हैं.’ उनके कहने में कुछ इस तरह का भाव था कि जैसे कला आलोचक होना और कला इतिहासकार होना दो अलग बातें हैं. अलग बातें तो हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि गोस्वामीजी ने अपने लेखन और बातचीत से इतिहास का जैसा सजीव और कल्पनाशील बोध व एहसास पैदा किया, वैसा गीता कपूर के इतिहास-बोध में नहीं आता.

यह विडंबना है कि गीता इतिहास पर इतना ज़ोर देती रही हैं, पर वे ही इतिहासकार को कुछ कमतर मानती लगती हैं.

कुछ अंतर्विरोध

गीता कपूर ने कला के अलावा सिनेमा पर भी लिखा है. मेरा ख्याल है कि वह अपने वामपंथी रुझान के कारण अमूर्तन के लगभग विरुद्ध रहीं. यह विचित्र है कि एक बार उन्होंने अपने किसी वक्तव्य में यह कहा कि रज़ा की कला में आए परिवर्तन, पश्चिम में हो रहे परिवर्तनों का ही हिस्सा थे— आमतौर पर जो परिवर्तन पश्चिम में हुए, वही रज़ा की कला में भी हुए. यह वह व्यक्ति कह रहा है जो भारत में हुए परिवर्तनों को पश्चिम में हुए परिवर्तनों के लगभग संस्करण ही बताता है. भले ऐसा न कह रहा हो, लेकिन है तो वही. उनके कुछ अंतर्विरोध हैं जो मुझे समझ में आते हैं.

वे अमूर्त कला के प्रति संवेदनशील नहीं रही हैं. यह उनके वामपंथी रुझान का ही हिस्सा है. उन्होंने नसरीन मोहमदी पर लिखा है जो कि अमूर्तन की ही कलाकार हैं, लेकिन बाक़ी जिन कलाकारों पर उन्होंने लिखा है या जिन कलाकारों को वे अपना बौद्धिक समर्थन देती रही हैं, वे सब आकृतिमूलक, आख्यानवादी कलाकार ही हैं.

पहली पुस्तक

अपनी पहली पुस्तक में जो गीता कपूर है, वे गीता कपूर धीरे-धीरे ग़ायब हो गईं. उनमें यह क्षमता व संवेदनशीलता थी कि इतनी अलग-अलग चित्र-भाषाओं और चित्र-शैलियों के कलाकारों का मर्म समझ और समझा सकती थीं. बाद की गीता कपूर, अपनी सारी विशदता के बावजूद, असल में, अधिक संकीर्ण हुईं.

उन्होंने कला आलोचना का, कम से कम अपने लिए, स्वभाव बदल दिया या बदल लिया— इस अर्थ में कि अब उनकी आलोचना का काम कुछ समझाना नहीं रह गया. उनकी आलोचना में असंप्रेषणीयता बहुत बढ़ती गई : वह एक बहुत ही उलझी हुई भाषा में लिखी गई आलोचना है, जबकि उनकी पहली पुस्तक में ऐसा नहीं था.

प्रत्याख्यान के पक्ष

गीता कपूर ने कला के क्षेत्र में पश्चिम के बरक्स महत्त्वपूर्ण प्रत्याख्यान तैयार किया— उनके पहले किसी ने नहीं किया था. लेकिन उसकी कठिनाई दोतरफ़ा है. एक तरफ़ तो उससे पश्चिम में भारतीय कला को बेहतर समझने का कोई प्रभाव पड़ा हो, ऐसा नहीं लगता. पश्चिम में भारतीय कला के प्रति जो भी थोड़ा-बहुत उत्साह जागा, वह कलाकारों के काम के प्रभाव से जागा, उसके वैचारिक हस्तक्षेप के कारण नहीं जागा, यह मेरी समझ है.

दूसरी तरफ़, भारत की स्थिति को बदलने का प्रयास नहीं है— हम पश्चिम की तरफ़ बहुत ललक से देखने के आदी थे, इस पर ज़ोर कम था कि हम अपनी शर्तों पर आधुनिक हैं, अपने तरह से आधुनिक हैं. हमारी परंपरा में जो आधुनिकता के तत्त्व थे, उनका कोई एहसास गीता के यहां नहीं है. इस प्रत्याख्यान का एक पक्ष यह है कि पश्चिम में उसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि गीता की बौद्धिक प्रतिष्ठा कुछ अधिक बढ़ी. मगर, दूसरी तरफ़, उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा?

भारत में विभिन्न तरह के उत्तराधिकारों को स्वायत्त करते हुए अलग-अलग तरह के कलाकार काम कर रहे थे— उन कलाकारों का न आत्मबल बढ़ा, न उनको कोई ऐसा वैचारिक समर्थन या व्याख्या मिली कि गीता कपूर के हस्तक्षेप से उनका आत्मविश्वास प्रबल और प्रखर हुआ हो. गीता कपूर की संकीर्णता भी बढ़ी— रुचि में भी, विचार में भी. पश्चिम में इस संकीर्णता की कोई विशेष पहचान नहीं हुई होगी, लेकिन यहां हुई.

किसी बेहतर शब्द के अभाव में जिसे मैं ‘संकीर्णता’ कह रहा हूं, संभवतः गीता कपूर उसे समग्रता/एकाग्रता कहेंगी. किसी एक वैचारिक दृष्टि पर एकाग्र होना ज़रूरी तौर पर संकीर्ण होना नहीं है. लेकिन वह संकीर्णता उसका प्रतिफल यों होती है कि जब परिदृश्य में दूसरी दृष्टियां भी सक्रिय हों और आप उनका एहतराम भी न करें. हां, यह नहीं होगा कि अपनी वैचारिक दृष्टि को स्थगित कर दें या उसको इतना समावेशी बना दें कि उसका कोई चरित्र ही न बचे. यह ठीक है, लेकिन उसको दूसरी तरह से देखना शुरू करें कि गीता कपूर के वैचारिक हस्तक्षेप से समकालीन भारतीय कला में क्या परिवर्तन हुआ?

वाख्यानपरक कला और संस्थापन कला, इन दो प्रवृत्तियों को छोड़कर. संस्थापन को प्रतिष्ठा मिली, आलोचनात्मक संबल मिला, पर कला परिदृश्य इनसे बहुत आगे भी गया. कला-दृश्य की बहुलता में ऐसा माहौल बन गया जिसमें इन दो प्रवृत्तियों से छूटा हुआ और इस वितान में न समाने वाला अधिकांश उनकी आलोचना में लगभग अलक्षित रहा, लेकिन वैसे अलक्षित नहीं गया.

उत्तराधिकार का दायवंचन

संभवतः एक कला आलोचक के रूप में किसी और व्यक्ति का आधुनिक कला में पहले इतना प्रभाव नहीं पड़ा था जितना गीता कपूर का पड़ा. यह उनकी उपलब्धि और ऐतिहासिक योगदान भी है, पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है : ठीक इसी कारण बहुत सारी दूसरी प्रवृत्तियों की अनदेखी हुई. गीता कपूर में यह स्मृति कहीं नहीं है कि अमूर्तन भारतीय परंपरा में एक अनिवार्य तत्त्व रहा है— चिंतन और कला, दोनों में.

उन्होंने अमूर्तन को कुछ इस अंदाज़ से देखा है या उसके प्रति यूं अवहेलना बरती है, जैसे यह कोई एक ग़लत चीज़ पश्चिम से ले ली है. बाक़ी बहुत सारी अच्छी चीज़ें ले लीं, जिनके बारे में सिर्फ़ पश्चिम की शब्दावली में ही बात कर सकते हैं! आख़िर यह सारी वैचारिकी और वाम-दृष्टि भी पश्चिम से ही आई है, लेकिन स्वयं भारतीय परंपरा में निहित आधुनिकता और अमूर्तन के तत्त्वों का कोई एहतराम ही नहीं है. रचना में ऐसी विस्मृति या विस्मरण या अपने उत्तराधिकार का दायवंचन हो रहा हो, तो आलोचना हस्तक्षेप कर उसकी याद दिलाएगी— लेकिन यह काम अभी तक नहीं किया, किसी ने नहीं किया.

यह जो स्थिति बनी है वह एक दूसरे स्तर पर वैसी ही है, जैसी नामवर सिंह की है. नामवर सिंह के यहां रुचि और दृष्टि में फांक है, वैसी ही फांक गीता कपूर के यहां भी है. यह मानने का कोई कारण नहीं है, बल्कि स्वयं उनके लिखे-पढ़े के साक्ष्य से इसको न मानने के अनेक आधार हैं, कि कला में उनकी रुचि और अच्छी कला की उनकी पहचान अचूक है. लेकिन इस पहचान से उनकी दृष्टि कभी पूरी तरह से प्रभावित नहीं होती, न उसमें कोई पेंच आते हैं. जो दृष्टि है, वह रुचि से लगभग अलग, समानांतर चलती है. कई बार लगता है कि उन दोनों के बीच जैसे कोई संवाद ही नहीं.

युग्म

परंपरा गीता कपूर का अभीष्ट नहीं है, जैसे आधुनिकता बीएन गोस्वामी का अभीष्ट नहीं है. अभीष्ट मतलब क्षेत्र नहीं है. क्षेत्र न हो, लेकिन आलोचना का काम क्या है? यह सही नहीं है कि आलोचक को विचार की ज़रूरत नहीं है या उसके यहां विचारशीलता नहीं होना चाहिए, या कि वह कोई सिद्धांत बनाए या सिद्धांत खोजे. गीता कपूर की सैद्धांतिकी का आधार ठोस कला है, ऐसा नज़र नहीं आता. वह कला का संदर्भ बहुत कम देती हैं. उनके यहां ज़्यादातर संदर्भ दूसरों से आए हैं— किसी विचारक या आलोचक ने जो सोचा है, उससे. इसलिए उनकी वैचारिकी नीरस भी है.

अपने कई श्रेष्ठ अर्थों में आलोचना से, अपने आदर्श रूप में यह अपेक्षा होती है कि वह रचना या कलाकृति का आस्वादन करने और समझने में मदद करती है, और कलाकृति के वैचारिक परिदृश्य को, उससे उभरने वाले विचार को सामने लाती है. लेकिन आलोचना में विचार न करें, तो वह निरी आस्वादपरक होकर रह जाएगी; दूसरी तरफ़, विचार ही करें और उसमें आस्वादन की कोई भूमिका ही न हो, तो वह निरी वैचारिकी होकर रह जाएगी.

किसी की रुचि आधुनिकता में है और किसी की रुचि परंपरा में है, लेकिन एक कला-संपदा सामने है. किसी के सामने वह पारंपरिक कला-संपदा है और किसी के सामने आज की कृति है. दोनों की तुलना करें: गोस्वामी के यहां आस्वाद से वैचारिकी निकलती है, भले वे उस पर आग्रह न कर रहे हों, या उसको किसी सुघर शब्दावली में न व्यक्त कर रहे हों. गीता कपूर का आरंभिक काम छोड़ दें, तो उनकी आलोचना से निकलती वैचारिकी इतनी जटिल है कि उसको समझना मुश्किल है.

इसको यों कह सकते हैं कि एक अर्थ में वे एक विदुषी हैं, जिन्होंने कला आलोचक होने का नाट्य किया है. विदुषी होना अपने आप में अच्छी बात है. विदुषी होने से क्या आपत्ति है? यह भी कह सकते हैं कि उनका कला आलोचना का पक्ष कमतर होता चला गया और सिद्धांतकार का पक्ष बढ़ता चला गया.

दूसरी तरफ़, कला के क्षेत्र में उनकी सामाजिक सक्रियता निरी सैद्धांतिक नहीं है, वह हस्तक्षेप करती हैं, लेकिन एक विशेष दृष्टि से ही. हस्तक्षेप विशेष दृष्टि से ही होगा, यह हस्तक्षेपकर्ता का अधिकार है. यह एक द्वंद्व जैसा है. अंततः और प्रथमतः आलोचक को मददगार होना चाहिए— समझने-सराहने, प्रश्न पूछने, उत्तर पाने में और विचार देने या विचार को विकसित करने में.

और एक सैद्धांतिक ढांचा ही बनता है, तो इसकी जगह ज़रूर है, लेकिन यह पूरी तरह से आलोचक होना नहीं है. गोस्वामी और गीता कपूर के युग्म पर फिर से लौटें— गोस्वामी बहुत मददगार हैं जबकि गीता कपूर ख़ासी बाधक हैं— चाह कर नहीं, पर, अपने बौद्धिक व्यवहार से, जो भाषा में प्रकट होता है. हो सकता है कि मैं गीता कपूर के साथ अन्याय कर रहा हूं.

परंपरा और परिवर्तन

परंपरा और आधुनिकता, निरंतरता और परिवर्तन आदि की बाइनरी पर बात होती रही है. कांजेक्चर और डिसजेंक्चर भी एक बाइनरी है. एक बाइनरी दूसरी बाइनरी से कैसे बेहतर है, यह प्रकट नहीं होता. एक तरह से परंपरा बीएन गोस्वामी का कार्यक्षेत्र है और आधुनिकता गीता कपूर का. लेकिन बीएन गोस्वामी जिस परंपरा को अपना क्षेत्र बना रहे हैं, वह भी बहुल है— उसमें अनेक विडंबनाएं, अंतर्विरोध इत्यादि गुंथे हुए हैं, ठीक उसी तरह से जैसे आधुनिकता में गुंथे हुए हैं. दोनों के बीच अंतर्संबंध भी है.

गीता कपूर के यहां आधुनिकता को प्रश्नांकित करने की मुद्रा होने के बावजूद, असल में, आधुनिकता का वर्चस्व ही हावी है. आधुनिकता के अपने अंतर्विरोध और विडंबनाएं हैं. आधुनिकता का जो पश्चिमी हश्र है और अन्यत्र जो हश्र हुआ है, उस सबको वे विचार में लेते हुए भी आधुनिकता के वर्चस्व को ही स्थापित करती हैं. मसलन, डिस्जनक्चर के संदर्भ से बाइनरीज़ को लेकर उनके विचार. लेकिन क्या आलोचना इस बाइनरी से मुक्त होने में मदद करती है?

निरंतरता और परिवर्तन को लें. शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य में निरंतरता है और परिवर्तन भी— उसको आधुनिकता के परिसर से बाहर कैसे रख सकते हैं? इन कलाओं में जो हो रहा है, उसको आधुनिकता और परंपरा के द्वैत से कैसे समझ सकते हैं? आधुनिकता अपने आप में परम मूल्य है, कि आधुनिकता के अलावा और कुछ नहीं है, कि कुछ और महत्त्वपूर्ण या मूल्यवान नहीं है— ऐसा भला किस आधार पर कहेंगे?

उन समाजों में जिनमें परंपरा पूरी तरह से ग़ायब हो गई है और आधुनिकता ही वहां बैठ गई है, उन समाजों के लिए यह ठीक होगा कि आधुनिकता को ही मुख्य मानें. क्या ऐसे समाज हैं? उन समाजों में, जिनमें भारतीय समाज है, या शायद जापानी समाज है— एशिया के कई समाज हो सकते हैं— जिनमें परंपरा अभी भी सजीव है, और आधुनिकता भी है. उन समाजों में आधुनिकता को एकमात्र संभावना मानने के दुराग्रह को कैसे स्वीकार करेंगे? वह स्थिति की समझ कैसे बढ़ाएगा?

हमारी अपनी परंपरा में बहुत सारे विचलन और विलोम के बिंदु आए हैं. बौद्ध चिंतन आया या बौद्धकला आई. भक्तिकाव्य विचलन नहीं है? 18वीं-19वीं शताब्दी की उर्दू कविता विचलन नहीं है कि उसमें धर्म की कोई भूमिका नहीं है! इसको न देख पाएं और यह मानने लगें कि आधुनिकता की अभूतपूर्वता और अद्वितीयता है. आधुनिकता को लेकर ये दो आग्रह पश्चिम के हैं, और यही आग्रह गीता कपूर का है. वे भले पश्चिम को प्रश्नांकित करने की मुद्रा अपनाती हैं, किसी हद तक करती हैं, लेकिन अंततः वे पश्चिम के सामने बौद्धिक आत्मसमर्पण करती हैं. वे भारतीय दृष्टि से पश्चिम को नहीं देखती हैं; वे पश्चिमी दृष्टि से भारतीय कला को देख रही हैं.

मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ग़लत है, यह भी संभव है. लेकिन फिर इसको मानना होगा कि ऐसा है. पुराने द्वैत बासी पड़ गए और नए आ गए हैं यह तो ठीक है. पर क्या नए द्वैत कला की जटिल और द्वंद्वात्मक स्थिति को समझने में मददगार हैं?

मूल्य भार से ग्रस्त

उत्तर औपनिवेशिकता अपने आप में एक बहुत ही सतही और लगभग अपमानजनक अवधारणा है. वह यह मानती है कि संस्कृति, कला और साहित्य के क्षेत्र में सार्थक इतिहास सिर्फ़ औपनिवेशिक तक है. कुछ अफ्रीकी देशों के बारे में बात हुई है. लातिन अमेरिकन देशों के बारे में बात हुई है, जहां स्मृति, इतिहास, संस्कृति सब नष्ट हो गए. इस प्रकार वहां औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक ठीक हैं. पर हम पर कैसे लागू होगा? जहां परंपरा, इतिहास, सभ्यता, कितने ही विकृत, दुर्व्याख्यायित हो गए हों किसी हद तक, पर ग़ायब या नष्ट या अनुपस्थित नहीं हुए. दूसरी बात यह है कि ये जो पद आते हैं, उत्तर आधुनिकता आदि, सभी बहुत ही मूल्य भार से ग्रस्त शब्द हैं. ये पद अपने साथ कुछ और भी लाते हैं— उनको वैसे के वैसे ले लेना या उनका वैसा इस्तेमाल करने लगना बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है.

फांकें

हमारी कला कई तरह के प्रभावों में फंसी हुई कला है. इसमें ऐसे भी कलाकार हैं जिन पर लोक कला का प्रभाव है. बहुत बड़ी संख्या में लोक कलाकार भी हैं. ये सब इस मायने में बहुत विशेष हैं कि ऐसे कलाकार अन्यत्र नहीं हैं या बहुत कम हैं. पश्चिम में लोक कलाएं ग़ायब हैं. पश्चिम लोक कलाओं को नष्ट करके ही आगे गया है. हमारे यहां बड़ी संपदा है और उससे प्रेरित, प्रभावित, उसका इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे कलाकार हैं. वे क्यों और कैसे आपके परिसर से बाहर हैं?

आपके भूगोल से वे बाहर हैं, यह पूरी वैचारिक परंपरा आपके भूगोल से ग़ायब है. आप भले इसका नाट्य कर रहे हों कि आप भारतीय आधुनिकता की एक नई व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, पर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास-बोध के नाम पर आप इस आधुनिकता को उसके अपने इतिहास से भी विच्छिन्न करके देख रहे हैं.

एक समस्या निर्मल वर्मा के यहां थी. निर्मल को इसका बड़ा तीखा और गहरा एहसास था कि हमारी परंपरा, इतिहास, संस्कृति में फांक है. लेकिन इस फांक की उनकी समझ मूल ग्रंथों के पाठ (संस्कृत और फ़ारसी वगैरह) या अवगाहन से नहीं आई थी, वह मध्यम स्रोतों से आई थी— विवेकानन्द, श्री अरविन्द आदि से.

अव्वल तो कोई एक फांक नहीं है, बहुत सारी फांकें हैं— मुसलमानों के आने के बाद एक फांक आती है और अंग्रेज़ों के आने के बाद दूसरी फांक होती है तो उसके पहले बौद्धों, जैनों और सिक्खों के आने से भी फांकें हुई हैं. अगर इसी को मानें कि फांक होना एक परिघटना है, तो फांक कई बार हुई. देखने की बात यह होगी कि कैसे हमारी कलाओं और साहित्य ने इन फांकों को संभाला है. कई बार कई मेल बने. आज हम हिंदुत्व की चपेट में हैं, हम धर्मांध, सांप्रदायिक, हिंसक और हत्यारे हैं— जितना आज हैं, उतना पहले कभी नहीं थे. यह सब भी आधुनिकता का ही हिस्सा है.

हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा समर्थन आधुनिकता के उपकरणों से मिल रहा है— चाहे वे टेक्नोलाॅजी के उपकरण हों, चाहे पूंजी के उपकरण हों, चाहे पढ़े-लिखे वर्ग और शिक्षा व्यवस्था के उपकरण हों. कलाओं में यह सब दरकिनार नहीं हो जाता. भारतीय कला की वास्तविक रणभूमि को, किसी हद तक, वैचारिक रणभूमि में बदलने का प्रयास गीता कपूर ने किया है. लेकिन वह कुल मिलाकर हमारी समझ, संवेदना, बुद्धि को गहरा-सघन नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा है जो छूट गया है.

(क्रमश:)

(पीयूष दईया से बातचीत पर आधारित)