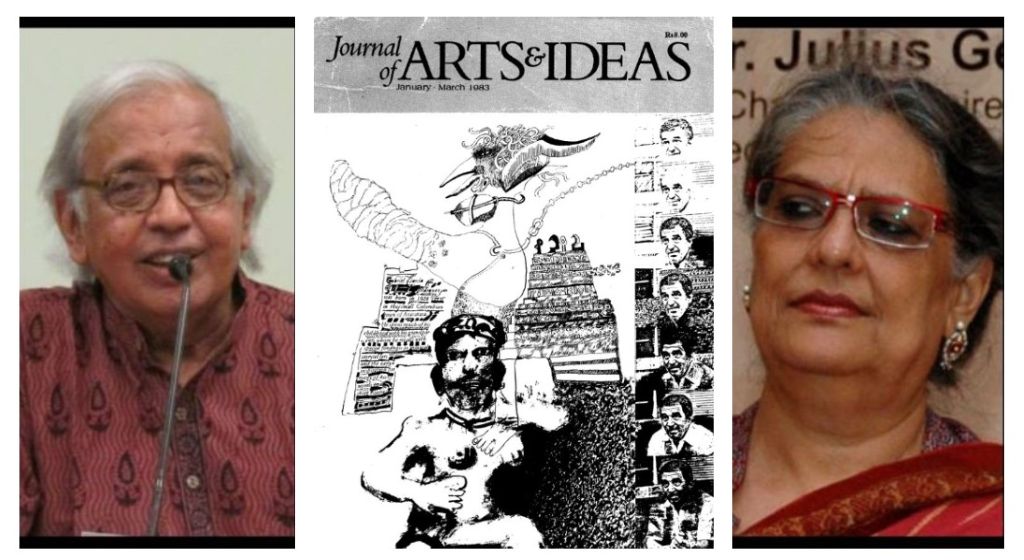

आगामी सोलह जनवरी को उम्र के पिच्यासीवें वर्ष में प्रवेश कर रहे प्रख्यात लेखक अशोक वाजपेयी इन दिनों कवि-संपादक पीयूष दईया के साथ अपना जीवन वृत्तांत दर्ज कर रहे हैं. इस दौरान अंग्रेजी कला आलोचना और कला दृष्टि के साथ साहित्य के वाम-दृश्य को अशोक वाजपेयी ने गहराई से विश्लेषित किया है. द वायर हिंदी इस संवाद के चुनिंदा अंश प्रकाशित कर रहा है.

यह दूसरी क़िस्त… पहला भाग यहां पढ़ सकते हैं.

गीता कपूर और जगदीश स्वामीनाथन ने साठ-सत्तर के दशक के दौरान इतिहास, परंपरा, उपनिवेशवाद और वर्तमान के साथ भारतीय कलाकारों के संबंध के बारे में विस्तार से लिखा है. स्वामीनाथन ने अपने ढंग से काम किया, लेकिन वे अवधारणात्मक ढांचे में शायद सीधे विमर्श में नहीं आते. एक तरह से दो विदेशी हस्तियां अपनी दृष्टियों में ध्रुवांत पर थीं— मैक्सिकन कवि ऑक्टोवियो पाज़ और अमेरिकी कला आलोचक क्लेमेंट ग्रीनबर्ग. दोनों के साथ उनके संबंध रहे. गीता ने अलग अवधारणा विकसित की, एक देश की जीवित संस्कृति के प्रति चौकस रहने की वकालत की.

यहां जीवित संस्कृति से उनका तात्पर्य स्वातंत्र्योत्तर भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अंतर्विरोधों, आंदोलनों, जागरूकताओं और नई निर्मित हुईं जगहों आदि को लेकर और कलाकार को आलोचक की भूमिका में रखने से रहा है. स्वामीनाथन ने प्रामाणिकता को अतीत के बोझ से मुक्त रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया और समकालीनता की अवधारणा का प्रस्ताव रखा— एक ऐसा वर्तमान जिसमें भारत के लोक और आदिवासी कलाकारों सहित सभी सह-अस्तित्व वाली संस्कृतियां समतावादी ढांचे के भीतर जगह पा सकती हैं.

गीता कपूर और स्वामीनाथन के लेखन की परख करते हुए कुछ प्रश्नों को संबोधित किया जा सकता है— उन्होंने भारतीयता को कैसे परिभाषित किया? उन्होंने एक उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्र में कलाकार के लिए क्या भूमिका की कल्पना की? उनके लेखन में परंपरा का क्या महत्त्व है? उन्होंने अमूर्त या आकृतिमूलक मुहावरे को चुनने के बीच की अनिवार्यता पर कैसे प्रतिक्रिया दी? उनके गठबंधन ने भारतीय कलाकार को कौन-से वैकल्पिक रास्ते पेश किए? उन्होंने भारतीय कलाकार के आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के साथ संबंधों की कल्पना कैसे की, ख़ासकर उपनिवेशवाद से तेजी से मुक्त हो रही दुनिया में लिखते हुए, जो स्वयं को वैकल्पिक गठबंधनों से संगठित कर रही है.

एक अकादेमिक अनुशासन के रूप में उत्तर-औपनिवेशिक अध्ययन की स्थापना से पहले गीता कपूर और स्वामीनाथन की शब्दावली रैखिक कालक्रम को बाधित करती है और आसान आत्मसातीकरण का प्रतिरोध करती है. लेकिन यह भी उभरता है कि वह कला जो स्वदेशी आवेग व आयाम से निकलती है क्या आधुनिकता विरोधी या समकालीन है?

जिस ज़माने में स्वामी और गीता कपूर हैं, वह लगभग मेरा ज़माना भी है. उस समय विकसित हो रही आधुनिकता पर कुछ दबाव और कुछ आरोप थे. एक दबाव या आग्रह यह था कि आधुनिकता को पश्चिमी आधुनिकता के बरक्स ‘भारतीय आधुनिकता’ होना चाहिए. हम जिस व्यापक विश्व में रह रहे हैं उसमें आदान-प्रदान, संचार, यातायात आदि सब बहुत बढ़ गया है. एक खुले हुए संसार में रह रहे होने की जो भी दूसरी सीमाएं हों, उनके बावजूद, खुले हुए संसार में अपने लिए किस तरह की आधुनिकता विकसित करेंगे?

एक तरह से, संसार का दबाव भी है. दूसरा दबाव परंपरा का भी है. परंपरा के कुछ पक्ष हैं. एक ऐतिहासिक परंपरा है— हम चार-पांच हज़ार वर्षों से हैं, तो इतिहास का एक दबाव है, उसका बोझ भी है. दूसरी तरफ़, 19वीं शताब्दी में शुरू हुई और कई तरह के नए रूप ग्रहण कर चुकी हमारी (ऐतिहासिक) आधुनिकता की भी एक परंपरा बन चुकी है. तीसरा दबाव, एक तरह का, वामपंथी दबाव है. चौथा दबाव यह है कि हम जो कुछ है, जो कुछ किया जा चुका है, उससे अलग कुछ करना चाहते हैं. उसमें से कुछ हमारे काम का है, कुछ काम का नहीं है. इसलिए हम विद्रोह करना चाहते हैं, विपथगामी होना चाहते हैं, अलग रास्ता खोजना चाहते हैं.

ये सब दबाव थे. इन दबावों में एक तरह की तात्कालिकता भी थी. तात्कालिकता इस अर्थ में कि आज और अभी का दबाव था, जिसके चलते जो कुछ भी सोचा गया, किया गया, रचा गया, उसमें कई विस्मृतियां भी थीं. जैसे, उस समय हम में से अधिकांश को अपनी व्यापक विपुल लोक संपदा का विशेष बोध नहीं था. हमको अपनी कला परंपरा का ही बहुत ब्यौरे में जाने वाला ज्ञान नहीं था. हम अपनी वैचारिक परंपरा से भी उतने परिचित नहीं थे. ये हमारी विस्मृतियां थीं. उस ज़माने में हमको इसकी ख़बर नहीं थी कि इसी शताब्दी के शुरू में गांधीजी ने पश्चिम का एक रेडिकल क्रिटीक ‘हिंद स्वराज’ में पेश किया था. दुर्भाग्य से, कई क्षेत्रों में आगे जाकर ये विस्मृतियां लगभग स्थायी हो गईं.

स्वामीनाथन हों, चाहे गीता कपूर हों, चाहे और लोग भी हों— ये सब आलोचक-दृष्टि रखते थे. स्वामी के यहां एक सर्जनात्मक दृष्टि भी थी. उनका मूल काम आलोचक-दृष्टि रखना नहीं था, जितना सर्जनात्मक दृष्टि रखना और सर्जनात्मक कर्म करना था. गीता कपूर के यहां सर्जनात्मक दृष्टि रखने की कोई दरकार या कोई ज़रूरत नहीं थी.

खुले ख़तरनाक बीच का पूर्वाग्रह

उस समय की परिस्थिति में बाइनरीज़ में सोचना लगभग अपरिहार्य-सा हो गया था. मसलन, वाम विरुद्ध. हम जैसे कुछ लोगों ने संस्थात्मक और बौद्धिक रूप से यह थोड़ी-सी कोशिश की कि हम इन बाइनरीज़ को अपनी जगह रखते हुए भी, क्या किसी अधिक बहुल परिसर की कल्पना कर सकते हैं— क्या यह संभव है कि एक ऐसा वैचारिक, सर्जनात्मक परिसर बनाएं जिसमें ये बाइनरीज़ परस्पर विरोधी न हों. एक के बजाय दूसरे का विकल्प होने के बजाय क्या वे एक साथ रह सकती हैं?

इसको मैंने अपने एक संपादकीय में कहा था—

‘खुले ख़तरनाक बीच का पूर्वाग्रह’. वह खुले ख़तरनाक बीच का पूर्वाग्रह था— हम बीच में हैं— दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन दोनों में कुछ न कुछ ऐसा है जिसका एहतराम करना चाहिए.

दृष्टियों का एक समवाय

एक दूसरा पक्ष मुझे शुरू से स्वीकार्य नहीं था कि वाम के जो विरुद्ध हैं वे दक्षिणपंथी हैं— असल दक्षिणपंथ की साहित्य और कलाओं में कोई विशेष भूमिका ही हमारे यहां नहीं थी. इसलिए हमारी स्थिति का यह आकलन कि उसमें दक्षिणपंथियों और वामपंथियों के बीच एक भयानक संघर्ष चल रहा था, सही नहीं है. क्योंकि दक्षिणपंथी थे ही कहां? कौन से दक्षिणपंथी थे?

ऐसे जिनसे आपका संघर्ष हो. पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीवादी लोकतंत्र— यह सब था, अपनी जगह था. हम लोग, जिनको प्रतिक्रियावादी, ग़ैर प्रगतिशील, जनविरोधी इत्यादि कहा गया— हममें से किसने किसी जन आंदोलन का विरोध किया है! हममें से किसने संकीर्णता, साम्प्रदायिकता, धर्मांधता का कभी समर्थन किया, हममें से किसने कभी पूंजीवादी व्यवस्था की कोई वकालत की, हममें से किसने सत्ता का औचित्य प्रतिपादित किया?— किसी ने नहीं किया. लेकिन माहौल उस तरह का बनाया गया था कि बिना शत्रु के संघर्ष कैसे किया जाए, बिना शत्रु के लड़ाई किससे लड़ेंगे? तो एक शत्रु बनाना ज़रूरी था. वाम-युयुत्सा की एक अनिवार्य आवश्यकता है कि शत्रु हो, तब युद्ध लड़ेंगे! अगर शत्रु नहीं है तो बनाएंगे, फिर लड़ेंगे. यही हुआ.

उस समय इस बात को कहना, इस पर इसरार करना कि बहुलता का परिसर बन सकता है, अपने में एक बड़ा विचार था. कई अर्थों में वह परिसर पारंपरिक होगा और साथ-साथ आधुनिक भी. हम जिस आधुनिकता का इतना ढोल पीटते हैं, वह आधुनिकता खुद एकतान नहीं है, उसमें बहुत विविधताएं रही हैं. विश्लेषण और विचार के लिए पश्चिमी आधुनिकता कह सकते हैं, लेकिन पश्चिमी आधुनिकता में भी भयानक बहुलता है: फ्रेंच आधुनिकता, रूसी आधुनिकता या पोलिश या हंगेरियन आधुनिकता या अमेरिकी आधुनिकता— इन सबमें बहुत फ़र्क़ है.

इनमें ये संभावना थी, जो अभी भी है, कि तरह-तरह के विचारों का, तरह-तरह की दृष्टियों का एक समवाय बना सकते हैं जिसमें इस बात की सावधानी बरती जाए कि ध्रुवांतकारी, कट्टर और इस तरह की प्रवृत्तियों को बाहर रखा जाए. अवांछनीय, असुंदर, भौंडा, भदेस या अश्लील इत्यादि को बाहर रखने का काम बुद्धि करती है— बाहर किए जाने वाले तत्त्वों को वैचारिक और सर्जनात्मक रूप से बाहर रख लेते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में नहीं रख पाते. सामान्य जीवन उनको रखकर चलता रहता है, लेकिन वह सामान्य जीवन ज़रूरी तौर पर अमंगलकारी दिशा में जाता हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता.

हम साधारण जीवन से कुछ सीख क्यों नहीं लेते कि इनको भी जगह दे दें? अच्छा, बुरा, घटिया, नीच— सबकी जगह है, रहती आई है. अपने को किसी भी आधार पर चाहे वह बुद्धि का आधार हो, आस्था, प्रतिबद्धता और निजी संबंध का आधार हो— तरह-तरह के आधार हो सकते हैं— इन सब आधारों पर अपने को संकीर्ण बनाएं, यह ज़रूरी नहीं है. दुर्भाग्य से, आलोचना में ऐसा बहुत हुआ है जो संकीर्ण बनाता है.

संबंध

गीता कपूर से परिचय दिल्ली में हुआ था, निर्मल वर्मा के माध्यम से. निर्मल जी और उनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, बल्कि उन दिनों यह माना जाता था कि संभवतः वे विवाह करेंगे. शायद भ्रम ही रहा होगा. बातचीत में गीता बहुत ही प्रबुद्ध और कुशाग्र हैं. बोलने में जटिल भाषा का उपयोग नहीं करती हैं.

कलाकारों पर केंद्रित उनकी पहली पुस्तक उसी दौरान आई थी. जब भारत भवन बना, तो स्वामीनाथन ने ‘रूपंकर’ की सलाहकार समिति बनाई थी, उसमें गीता कपूर भी थीं. सलाहकार समिति में कृषन खन्ना, मंजीत बाबा, अकबर पदमसी थे. एकमात्र कला आलोचक के रूप गीता कपूर ही थीं, बाक़ी सब कलाकार थे. समिति की बैठकों में गीता भी आती थीं. तब तक वह अपनी भाषा में इतनी अन-अनुवादनीय नहीं हुई थीं. यह भी कहा जा सकता है कि अगर किसी वृत्ति ने एक अच्छे-खासे आलोचक को नष्ट कर दिया, तो उत्तर आधुनिकता ने गीता कपूर को नष्ट किया— संप्रेषण की दृष्टि से.

मेरा शुरू से यह आग्रह रहा है कि तरह-तरह के विचार वाले लोग एकत्र हों, संवाद करें, बात करें, सहकार हो. इन सब आयोजनों में जब वह आती थीं, तब आपसी सद्भाव या गर्माहट या वैचारिक उत्तेजना में कोई कमी नहीं होती थी.

तब तक निर्मल से उनके संबंध काफ़ी ख़राब हो चुके थे. जब निर्मल जी भोपाल में थे, तब भी वे आई हैं. वामपंथियों में निर्मल के बारे में यह संदेह व्यापक रूप से फैला हुआ था कि वे वामपंथ के साथ विश्वासघात करके दूसरे पाले में चले गए हैं. पर तब भी उन जैसे वामपंथियों में यह समझ थी कि निर्मल वर्मा एक महत्त्वपूर्ण चिंतक और लेखक हैं.

प्रतिभा का आकर्षण

अस्सी के दशक में एक तरफ़ वामपंथ का एक उग्र संस्करण नक्सलवाद सक्रिय था और दूसरी तरफ़, एक तरह का, मध्यमार्गीय वाम सक्रिय था जो इतना उग्र और हिंसक नहीं था. तीसरी तरफ़, वाम-दृष्टि से असहमत बहुत सारी और दृष्टियां भी— समाजवादी दृष्टि और दूसरी दृष्टियां— सक्रिय थीं और इनके बीच संवाद उतना नहीं था जितना द्वंद्व व तनाव था. एक सच्चाई यह है. दूसरी यह है कि नक्सलवाद की उग्रता और आक्रामकता के प्रति प्रतिभा का आकर्षण कुछ जैविक-सा है. कविता में बहुत सारे लोग थे जो इस तरह की उग्रता और आक्रामकता की ओर आकर्षित थे. उनका सैद्धांतिक बचाव करने वाले लोग बहुत सक्रिय या मुखर नहीं थे, पर, ये सर्जनात्मक लोग थे.

इस बीच अपेक्षाकृत मध्यमार्गीय वामपंथ सक्रिय-मुखर था और उससे असहमत वैचारिकियों पर लगातार हमलावर भी था.

स्वतंत्रता का एहतराम

जब गीता कपूर व अन्यों द्वारा संपादित ‘जर्नल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज़’ आया, तब संभवतः वामपंथ ने भारत में इससे पहले संस्कृति और कलाओं को लेकर कोई अच्छी, महत्त्वपूर्ण और सुविचारित वैचारिक पत्रिका नहीं निकाली थी. यह उस पत्रिका की बहुत बड़ी विशेषता थी. इस अंग्रेज़ी पत्रिका में आग्रह कलाओं, संस्कृति, इतिहास पर था, लेकिन उसका कोई सीधा संबंध किसी मैदानी आंदोलन से नहीं था. वह एक वैचारिक हस्तक्षेप था और उसका जो भी लेना-देना था, वह ज़्यादातर वैचारिक आंदोलनों से ही था. कभी-कभार किसी सार्वजनिक आंदोलन, जैसे तेलंगाना का ज़िक्र हो जाता था, लेकिन वह उसका मूल संदर्भ नहीं था.

पत्रिका का मूल संदर्भ राजनीतिक कर्म भी प्रायः नहीं था; उसका मूल संदर्भ वैचारिक-बौद्धिक कर्म था. उस समय दूसरी वैचारिकियां भी बन रही थीं, उनमें एक हम लोगों की भी थी. हमारी सहमति-असहमति के दो पक्ष थे. सहमति का पक्ष यह था कि शोषण मुक्त समाज की कल्पना बहुत उचित है और शोषण समाप्त किया जाए. सत्ता का चरित्र बदले, इस पर भी सहमति थी. मुख्यतः असहमति इस बदलाव के उपकरण या औज़ार या माध्यम को लेकर थी. वामपंथ की बुनियादी प्रतिज्ञा के केंद्र में सामाजिक परिवर्तन है, कि साहित्य और कलाओं को सामाजिक परिवर्तन में हिस्सेदार और भागीदार होना चाहिए. सामाजिक परिवर्तन का साहित्य व कलाओं पर जो अनिवार्य प्रभाव पड़ता है, उसको स्वीकार करना चाहिए.

असहमत विचारों में एक यह था कि सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान देना ठीक है, लेकिन उसके साथ-साथ और बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी सच्चाइयां हैं जिनको साहित्य और कलाओं में अलक्षित नहीं जाना चाहिए. सामाजिक यथार्थ की बलि-वेदी पर दूसरे जो यथार्थ हैं— आंतरिक यथार्थ, वैचारिक यथार्थ और समाज से, सामाजिक परिवर्तन से बाहर के परिवर्तन— उनका सामाजिक यथार्थ के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता.

परिवर्तन में साहित्य और कलाओं की भूमिका हो सकती है, होती है, पर, सामाजिक परिवर्तन ज़रूरी तौर पर साहित्य और कलाओं का लक्ष्य व अभीष्ट नहीं है : मुझ जैसे लोग इस पर भी आग्रह कर रहे थे कि बहुत सारे परिवर्तन समाज में नहीं होते, साहित्य और कलाओं में होते हैं, और उनके स्वभाव में भी एक तरह की परिवर्तनशीलता है— उस परिवर्तन के दबाव के चलते बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिनकी आगे जाकर समाज में व्याप्ति होती है. इन दृष्टियों के बीच— जैसा मैंने कहा— द्वंद्व था. हम लोगों को उस समय स्वायत्ततावादी कहा जाने लगा था, क्योंकि हमारा इसरार इस बात पर था— तब भी था, अब भी है— कि साहित्य और कलाओं की स्वतंत्रता का एहतराम करना चाहिए. इस स्वतंत्रता या स्वायत्तता को हम किसी क़ीमत पर छोड़ नहीं सकते. बड़े-बड़े आख्यान बनाए जाते हैं जिनमें अंततः साहित्य एक उपकरण बन जाता है, वह अपने आप में लक्ष्य नहीं होता. साहित्य को उपकरण में बदलने की मनोवृत्ति का मैं विरोध करता रहा हूँ.

वाम की अभिव्यक्ति

एक तरफ़ साहित्य और संस्कृति से सरोकार रखने वाली संस्थाएं थीं, उन्हीं को अपना मुख्य लक्ष्य बनाने वाली अकादेमियां आदि, राज्य-पोषित. दूसरी तरफ़ विश्वविद्यालय आदि थे जो अपनी अध्ययन-सूची और विषय-सूची के आधार पर कुछ न कुछ करने को सक्रिय थे. तीसरी तरह की संस्थाएं, मोटे तौर पर, सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलनों से जुड़ी थीं. लेखक संघ इत्यादि भी थे. इस स्थिति के कारण दो-तीन तरह की बातें हुईं.

पहली यह हुई कि बहुत सारी संस्थाओं पर धीरे-धीरे उदार व मध्यमार्गीय वामपंथ का क़ब्ज़ा होने लगा. इसके पीछे कुछ कारण थे, जिनमें से एक कारण यह था कि उनकी मूल्य-दृष्टि की तरफ़ वैचारिक और सर्जनात्मक आकर्षण होता था. इस विचारधारा की एक तरह की सत्ता बनने में भी रुचि थी और उस रुचि के रहते यह ज़रूरी था कि सत्ता प्रतिष्ठानों में घुसपैठ की जाए. उन्होंने की. इस मामले में वे नक्सलवादियों से शायद ज़्यादा यथार्थवादी थे— इस अर्थ में कि नक्सलवादी यथार्थ को ध्वस्त और नष्ट करके एक दूसरा यथार्थ लाने की चेष्टा, और एक दूसरा बेहतर समाज लाने की चेष्टा कर रहे थे.

उदारपंथी वाम राज्य-पोषित संस्थाओं में अपनी घुसपैठ कर जगह और सत्ता बना लेनी की चेष्टा कर रहे थे. तीसरे हिस्से में कई बार वैचारिक स्पष्टता नहीं थी और उसके पास इतने व्यापक साधन भी नहीं थे कि जहां-जहां वामपंथ के कुछ न कुछ हथियाने का उपक्रम हो रहा था, वहां-वहां वह उसका विरोध या प्रतिरोध कर सकें. मोटे तौर पर यह स्थिति मुझे आज नज़र आती है. एक तरह से नक्सलवाद साहित्य में समाप्त हो गया, ज़्यादा देर चला नहीं. वह आज जितना भी जीवित है, वह बेहद पिछड़े इलाकों में आदिवासियों की अपनी पहचान और अपनी स्थिति के आकलन इत्यादि पर अधिक एकाग्र है.

उस समय हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा के साहित्य और कला के दृश्य के बीच किसी तरह का अंतराफलक नहीं था. आपसी संवाद भी सीमित था. अंग्रेज़ी में हो रहे अधिकांश वाम के प्रति अभिमुख आंदोलन व्यापक नहीं था. उसके बरक्स उस समय के हिंदी दृश्य में जो वाम-दृष्टि थी और जैसे उसके फलितार्थ होते थे वैसा अंग्रेज़ी का नहीं था.

‘जर्नल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज़’ का बौद्धिक स्तर देखें और हिंदी में उस समय निकल रहीं वामपंथी पत्रिकाओं से उसकी तुलना करें, तो दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था. ‘जर्नल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज़’ में जैसा पैनापन, रिगर, बौद्धिक तैयारी थी वह हिंदी वाले पक्ष में नहीं थी. हिंदी का इस तरह का बहुत सारा वाम लेखन इसलिए सतही ही है कि वह कुछ वाग्मिता से, पोलिमिकल ढंग से सारी बातों को लेता है. इस हिसाब से देखें, तो हिंदी में साहित्य के संदर्भ में कोई वाम चिंतक हुआ ही नहीं. ऐसे बहुत हैं जिन्होंने वाम चिंतन का सहारा लिया है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर वाम की व्यापक भारतीय अभिव्यक्ति जैसी अंग्रेज़ी में है वैसी हिंदी में नहीं है.

साहचर्य का अभाव

यह एक अजीब-सा विडंबनात्मक पहलू है कि उस दौर की हिंदी की प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं का मूल स्वर साहित्य ही था. वे कलाओं को हिसाब में कम लेती थीं. थोड़ा बहुत सिनेमा और यहां-वहां रंगमंच को. ललित कला, संगीत, नृत्य को लगभग अनदेखा ही किया या उनके ध्यान से ही वे दूर रहीं. उस वक़्त की अंग्रेज़ी पत्र-पत्रिकाओं— ‘जर्नल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज’, ‘क्वेस्ट’ आदि— ने न केवल वैचारिक व सैद्धांतिक प्रत्ययों पर ध्यान दिया बल्कि सिनेमा, रंगमंच और दूसरी कलाओं, ख़ासकर, ललित कला पर बराबर ध्यान दिया.

लेकिन उन पत्रिकाओं ने उन्हीं कलाकारों या रूपों को लिया जो उनकी दृष्टि के पक्षधर थे— उनसे असहमत होने वाले बड़े व सक्रिय कलाकारों को ध्यान में नहीं लिया, न अपने से अलग जो दूसरे आग्रह व दृष्टि-प्रस्ताव थे, उनके साथ किसी तरह का बहस-मुबाहिसा किया.

आज ललित कला के क्षेत्र में ‘सहमत’ और ‘खोज’ संस्थाएं हैं. लेकिन वे ज़्यादातर बिलकुल दूसरे ढंग से ही पल्लवित-पुष्पित हुईं. इसके बरक्स हिंदी का साहित्यिक दृश्य, जिसमें कला-दृश्य को भी शामिल कर लें, तो उसकी स्थिति कमोबेश आज भी यही विसंवादिता की है. उस समय के दृश्य से आज के दृश्य तक के बीच के चालीस सालों में हुए सरकारी और सांस्थानिक प्रयास लगभग प्रभावहीन ही रहे हैं. साहित्य के साथ दूसरे कला रूपों के साहचर्य की घुसपैठ के जो थोड़े-बहुत प्रयत्न हुए भी, वे, कुल मिलाकर, ग़ायब हो गए. किसी मुक़ाम पर नहीं पहुंचे. उनको तज दिया गया.

यह स्थिति हिंदी और उर्दू, दोनों, में समान है. वहां भी ऐसा बहुत सारा है. फांक है, दूरी है. एक तरफ़ ‘पूर्वाग्रह’ जैसी कोशिश थी. इस दूरी का संदर्भ अनिवार्य रूप से वाम का नहीं था. आलोचना की पत्रिकाएं, मोटे तौर पर, लगभग सभी वामपंथी थीं— उनमें साहित्य और कलाओं के साहचर्य का अभाव था. यह अभाव हिंदी के व्यापक अभाव का ही द्योतक था, जिसे ‘पूर्वाग्रह’ ने, किसी हद तक, दूर करने की कोशिश की. उस कोशिश का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि कलाओं पर ध्यान दिलाने के कारण मुझे ‘कलावादी’ कहा गया. कई तरह के पोलिमिकल या रिटोरिकल रूपक बने या छवियां बनीं— वे, कुल मिलाकर, ऐसी थीं कि उनसे कलाओं के प्रति अविश्वास व्यक्त होता था. मानो कलाओं का लगभग कर्तव्य ही हाशिये पर होना है, क्योंकि केंद्र में साहित्य है और बाक़ी सब थोड़ा-बहुत, इधर-उधर चुटकलों की तरह या छोटी टिप्पणियों की तरह, कुछ लघुकथाओं की तरह इधर-उधर डाल दिया, बस इतना काफ़ी है!

यह दिलचस्प था कि बहुत बड़ी संख्या में वामपंथ से प्रभाावित व प्रतिबद्ध लोग अंततः साहित्यवादी लोग थे. किसी जन आंदोलन से इनका कोई सीधा संपर्क ही नहीं था. हम लोगों के जीवन में कई बड़े आंदोलन हुए. जयप्रकाश नारायण का आंदोलन ही था जिसमें कुछ लेखकों ने भाग लिया, लेकिन वे ज़्यादातर वामपंथी नहीं थे. वामपंथ उसके विरोध में ही था. उत्तर भारत में नर्मदा बचाव आंदोलन में किसी हिंदी लेखक ने भाग नहीं लिया, तब तक जब तक अरुंधति रॉय खुलकर उसमें शामिल नहीं हुईं. इन जन आंदोलनों से तथाकथित समाजधर्मी लेखक ज़्यादातर दूर रहे.

उस समय लोकतांत्रिक ढांचे में वामपंथी पार्टियों की स्थिति देखें, तो हिंदी अंचल में साम्यवादी दलों के चुने हुए प्रतिनिधि बहुत कम होते थे. स्थिति ऐसी बनी गई थी कि हिंदी साहित्य में तो वामपंथ था, पर वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं था. भारत में कई भाषा-भाषी समाजों में साम्यवादी सत्ता बनी है, मसलन केरल में. मलयालम में और पश्चिम बंगाल में. बांग्ला में वैचारिक मतभेद शत्रुता में नहीं बदला. क्योंकि सत्ता में रहने से एक तरह का संयम भी आता है और सब चीज़ों को काले और सफ़ेद में देखने की वृत्ति पर भी कुछ रोकथाम लगती है.

हिंदी अंचल के वामपंथ ने मतभेदों ने शत्रुता में बदलने का काम किया. दूसरी तरफ़, उसने यह भी किया कि दूसरे के लिखे को पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझा— उसका विरोध करना ज़रूरी है, लेकिन विरोध करने के लिए पढ़ना शर्त नहीं है! एक विचित्र क़िस्म का दृश्य बनता है. हिंदी में दृश्य बन रहा है कि दृष्टि भले वामपंथी हो और इस सिलसिले में प्रतिबद्धता भले असंदिग्ध हो, अंततः आप साहित्यवादी हैं: यह सब कुछ साहित्य में ही होता है. जब ज़मीन पर होता है, तो उससे कोई संबंध नहीं है— किसी बड़े आंदोलन से कोई संबंध हिंदी लेखकों का नहीं हुआ. वामपंथी लेखकों की बौद्धिक सहानुभूति रही होगी, लेकिन किसी ने उसमें बाक़ायदा भाग नहीं लिया.

नक्सलवादी संघर्ष को लेकर भी यही स्थिति थी. आपने भले अपने सोच को कुछेक सैद्धांतिक जटिल ढांचा दे दिया हो— वे सिद्धांत निकलते साहित्य से ही थे और साहित्य में ही परिवर्तित हो जाते थे, क्योंकि व्यापक समाज में आपकी कोई स्थिति थी ही नहीं. आप राजनीतिक शक्ति में हिस्सेदार नहीं थे. यह दिलचस्प है कि जिसको लोकतांत्रिक सत्ता कहें, उसमें आपकी कोई ख़ास जगह नहीं है. लेकिन आपने जहां जगह बनाई है, जैसे विश्वविद्यालयों में, अकादेमियों आदि में, वहां दूसरे तरह की जो सत्ता है, वह या तो राजनीतिक सत्ता में दिलचस्पी नहीं रखती या उसमें रसे-बसे होने को स्थगित किया गया— सारा कुछ साहित्य में ही घूमता-डोलता रहा है.

क्षरण का प्रमाण और परिणाम

हिंदी के अपने वाम संस्करण में कलाओं के लिए कोई जगह नहीं है— कलाओं के होने और उनमें हो रही गतिविधियों का कोई एहसास नहीं है— यह वाम के हिंदी संस्करण का ही चरित्र है. ऐसा नहीं है कि उस समय हिंदी में बहुत सांस्कृतिक सक्रियता बढ़ी हुई थी और उसका विरोध करना या उसको किसी हद तक दबाना वामपंथियों को ज़रूरी लगता हो.

मार्क्सवादियों के बीच व्याप्त मार्क्स का अज्ञान भी है. ख़ुद मार्क्स ने कलाओं को स्थान दिया है और अगर नहीं दिया तो न देना— मार्क्स का ध्यान न देना— अपने आप में एक मापदंड नहीं बन सकता. अगर मार्क्स ने ध्यान नहीं दिया है तो बाद के मार्क्सवादियों को, मार्क्स की परंपरा में रहते हुए, कलाओं को शामिल करना था. पश्चिम में ऐसा हुआ है.

जब यह हिंदी में होना शुरू हुआ, तब वह वही समय है जब हिंदी में सांस्कृतिक विपन्नता बढ़ने लगी. यह सब पिछले पचास-साठ वर्षों में हुआ. पिछले पचास-साठ वर्ष ही वे वर्ष हैं जिनमें हिंदी में सांस्कृतिक क्षरण बहुत तेज़ हुआ. सांस्कृतिक विपन्नता बहुत बढ़ी. शास्त्रीय संगीत, नृत्य आदि के बड़े-बड़े घराने हिंदी अंचल में अपनी जगहों से ग़ायब हो गए. यह वही समय है. शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, ललित कलाओं के क्षेत्र में स्पष्ट पतनशीलता नज़र आती है. ठीक ऐसे समय में वाम, कुल मिलाकर, इस पतनशीलता को ही आगे बढ़ा रहा था.

‘जर्नल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज़’ की तरफ लौटें, तो उसका टिकाऊ प्रभाव ललित कलाओं पर ही पड़ा, किसी हद तक सिनेमा और रंगमंच पर भी. सिनेमा के बारे में भी अधिक से अधिक इतना प्रभाव पड़ा कि एक ख़ास तरह के सिनेमा पर ध्यान गया, जो अन्यथा अलक्षित जा सकता था. लेकिन सिनेमा के क्षेत्र में ही कोई ऐसा उदाहरण सामने नहीं आता जिसमें ‘जर्नल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज़’ को पढ़कर या इस तरह के और वैचारिक साधनों से अपने को जोड़कर, किसी सिनेमाकार ने कोई नए क़िस्म का सिनेमा बनाने की कोशिश की हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ.

यह भी कह सकते हैं कि ऐसा हो, ऐसी अपेक्षा ही क्यों करना, वह एक अलग बात है. लेकिन उसने सिनेमा की गंभीर व्याख्या करने की कोशिश तो ज़रूर की. लेकिन हिंदी में वामपंथ का, कुल मिलाकर, साहित्य में ही रह जाना उस सांस्कृतिक क्षरण का प्रमाण है, और सांस्कृतिक क्षरण का परिणाम भी.

(पीयूष दईया से बातचीत पर आधारित)