अपने वक़्त के साथ बेहद तनावपूर्ण, जटिल और संश्लिष्ट संबंध जीता है रचनाकार. संवेदनशील विश्लेषणात्मक विवेक को तीसरी आंख बनाकर जब वह अपने समय पर दृष्टिपात करता है तो देखता है कि समय लम्हों, सदियों या युगों में बंटे इतिहास का कोई पन्ना भर नहीं है. वह एक ही फ़र्लांग में अतीत-वर्तमान-भविष्य को नापकर जीवन की जीवंत चेतना बन गया है. जिसके एक हाथ में इंसाफ़ का तराजू हो, दूसरे हाथ में नसीहतें और चेतावनियां, और तीसरे हाथ में जन्नत की ओर खुलती तमाम सकारात्मक संभावनाओं के द्वार – ऐसे वक्त से बड़ा रचयिता और कौन हो सकता है भला! रचनाकार तो उसका मुंह लगा ज़हीन शागिर्द है. इसलिए वह उससे लेता है दो सीखें- अप्प दीपो भव और चरैवेति चरैवेति.

लिखते चले जाने की बदहवास दौड़ और छपास की हवस – यह रचनाकार होने की निशानी नहीं. रचनाकार होने के लिए ज़रूरी है अपने को तमाम पूर्वाग्रहों, वैचारिक हदबंदियों, भौतिक लिप्साओं और मानसिक संकीर्णताओं से मुक्त कर औदार्य और औदात्य की सतत साधना करना.

मनुष्य से बड़ा कोई नहीं. न ईश्वर, न सत्ता संस्थान, न व्यक्ति का अहम् जो आत्ममुग्धता के कांचघर में बैठकर घृणा, उन्माद और आतंक की नई-नई इबारतें गढ़ता है. पंक्ति के आखिर में खड़े मनुष्य की अस्मिता, संघर्ष, जिजीविषा और स्वप्नाकुलता की गरिमा की रक्षा करने का दायित्व है कलम पर. कलम का काम है एक इकाई के रूप में अपनी मनुष्यता की निरंतर जांच. फिर अपने परिवेशजन्य निजी अनुभवों, स्मृतियों, आकांक्षाओं और सपनों में परंपरा एवं लोक की जातीय चेतना को गूंथ देना. तब आत्म-विश्लेषण और आत्मान्वेषण की लौ से दीप्त यह रास्ता सांस्कृतिक वैशिष्ट्य के जिस वृहत्तर प्रांगण में खुलता है, वहां सब कुछ देशकालातीत हो जाता है – मनुष्य और मूल्य, धर्म और दर्शन, संवेदना और स्वप्न, वर्ग और विभाजन की नींव पर वर्चस्व के किले खड़े करती अमानुषिकताएं.

समय को रचने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है समय को चीन्हना और समय के साथ अपने अंतर्संबंधों की पड़ताल करना कि क्या वहां मन के मौसमों में नफ़रत और उन्माद की उफनती प्रतिशोधपरक आंधियां हैं? या फेंस के इधर-उधर पैर लटका कर बैठने की मौकापरस्ती? या फिर प्रतिरोध के केसरिया बाने को अपनी त्वचा का रंग बनाने की बेचैनी? लेकिन समय को ‘रचना’ क्या इतना आसान है?

रचना तथ्यों, सूचनाओं, घटनाओं से बुने मसालेदार किरदारों के जरिए टुकड़ा भर वर्तमान को दर्ज करने की कलात्मक प्रक्रिया नहीं है. वह वक़्त की बेतरतीब उलझी बारीकियों के भीतर गहरी डुबकी लगाकर पैठने की साधना भी है और वक़्त का अतिक्रमण कर अपने भीतर की हूकों, सवालों और व्याकुलताओं को एक नए स्वप्न का रूप देने की विज़नरी तराश भी है.

तात्कालिकता से मुख़ातिब होकर तत्काल की नि:संग पड़ताल में समयातीत हो जाना- यही रचना है. ऐन फ्रैंक की डायरी की तरह जो अपनी किशोर अल्हड़ता में रोज़नामचा लिखते-लिखते जब बदरंग समय की विद्रूपताओं के भीतर भविष्य के सतरंगी सपने टांकती है तो मनुष्य के सबसे बड़े गुनहगार के रूप में तमाम दिशाओं से वर्चस्ववादी ताकतें आ-आकर कटघरे में इकट्ठा होने लगती हैं. महान दार्शनिक प्लेटो के ‘द रिपब्लिक’ की तरह जो सुकरात जैसे सेक्युलर बुद्धिजीवी दार्शनिक की ‘हत्या’ करने वाली राजनीतिक सत्ता के चरित्र की शिनाख़्त करते-करते अनायास लोकतंत्र में अंतर्निहित ख़तरों की ओर भी संकेत कर जाती है कि कैसे जनता की ज़रा-सी असावधानी और ग़ैरज़िम्मेदाराना मानसिकता के चलते ‘डेमोगॉग‘ की उत्पत्ति को संभव बनाकर डेमोक्रेसी खुद अपने हाथों अपनी मौत का फ़रमान लिखने लगती है.

महात्मा बुद्ध की तरह जो प्रेम, करुणा, शांति और सह-अस्तित्व के साथ अपने-अपने अंधेरों से लड़ने का जीवन-मंत्र मनुष्यता को देते हैं, और निर्मल हवा के झोंके की तरह समय की सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाते हैं.

देखती हूं, उत्सवधर्मी उन्माद, ग्लैमर, प्रचार और ‘डबलस्पीक’ से बुने हमारे समय ने बहुत-सी संकल्पनाओं को आमूलचूल बदल दिया है; और इस होशियारी से भूसा सने अन्न को पैक्ड फूड की सजावट में हमारी थाली में परोस दिया है कि ठगे जाने की चेतना के बावजूद हम बाग-बाग हैं. ज्ञान को सूचना ने, तर्क को आवेश ने, सत्य को लच्छेदार वक्तृता शैली ने, संवेदना को भावुकता ने, धर्म को पाखंड ने, विज्ञान को अंधविश्वास ने पूरी तरह लील लिया है. बौद्धिक प्रखरता और नैतिक हौसले की टंकार से गूंजती आलोचना को गाली कहकर ज़मींदोज़ कर दिया गया है.

आलोचना ही तो रचनाकार की कलम है- उसकी मेधा, उसकी आंख, उसके पंख. आलोचना ही तो बताती है कि अतीत परिमित है और भविष्य अपरिमित; कि वर्तमान अतीत की अन्यायपूर्ण रंजिशों का ‘न्यायालय’ नहीं; कि यदि अतीत में विचरण करना ही है तो याद रखना होगा वक्त के साथ बड़े-बड़े दुर्गम किले भी खंडहर हो जाते हैं, लेकिन मौत जिसे छू भी नहीं पाती, वे हैं इंसानी ऊष्मा से महकती बस्तियां. तमाम सत्ता-संरचनाएं और मानवाधिकारों की संरक्षक संस्थाएं जब स्वार्थजन्य एकजुटता में सामाजिक न्याय-चेतना को अलविदा कहकर ‘ईश्वर-ईश्वर’ खेलने में रम जाएं, तब छुपा दिए गए सत्य को उघाड़ने के लिए आलोचना की पैनी धार ही काम आती है.

चूंकि आलोचना समय की सजग बौद्धिक प्रहरी है और किताबें उसकी खुराक, शायद इसलिए शिक्षा-संस्थानों की गुणवत्ता का अवमूल्यन करने के साथ-साथ पुस्तक-संस्कृति और चिंतन-मनन की प्रवृत्ति को भी कमज़ोर किया जाने लगा है. ज़ाहिर है तब रचनाकार का पहला दायित्व यही बनता है कि वह संवेदना में पगी बौद्धिकता और तमाम संस्कृतियों की तमाम बौद्धिक संपदा को बचाने के लिए कमर कस ले. नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का जलाया जाना महज एक ऐतिहासिक घटना नहीं, एक बड़ा मानीखेज रूपक है जो आज भी ज्ञान-परंपरा को मटियामेट करने में लगा हुआ है. रचना तभी ‘रचना’ है जब वह अपने समय में कोई सार्थक हस्तक्षेप कर पाए. मिसाल के तौर पर, अमेरिकी उपन्यासकार रे ब्रैडबरी के उपन्यास ‘फॉरेनहाइट 451’ जो समय की घातक विडंबनाओं को दर्ज करते-करते जब डिस्टोपिया का रूप लेने लगता है तो अपनी कथ्यगत संवेदना की अंदरूनी परतों में यूटोपिया की हुलसती हरियाली के स्वप्न को भी अंकुरित कर देता है.

आज का समय औसत (mediocrity) के महिमामंडन का समय है. अधीरता और लैक ऑफ कन्सन्ट्रेशन को नई मूल्य-संहिता के केंद्र में लाकर नव-औपनिवेशिक सत्ता-प्रतिष्ठानों ने गंभीर एवं दार्शनिक लेखन के प्रति एक अव्यक्त अरुचि का प्रसार किया है. मोती पाने की चाह में हमने गहराई में डूबना बंद कर दिया है. मोती चुगकर नीर-क्षीर-विवेक पाना तो ज़ाहिर है तब असंभव हो ही जाएगा. बह जाने को हमने आगे बढ़ने का पर्याय बना लिया है. इसलिए राम-रावण की तर्ज़ पर गांधी-गोडसे की बाइनरी बनाने में हमें कोई संकोच नहीं होता, यह जानते हुए भी कि राम के औदात्य के समतुल्य ही था रावण का पांडित्य और आत्म-संयम.

गांधी और गोडसे को बाइनरी में साथ पिरोकर मानो हम दोनों के चारित्रिक वैशिष्ट्य, विचारधारा, मनुष्यता की अवधारणा और मूल्य-दृष्टि में पाए जाने वाले बुनियादी अंतर को भुला देना चाहते हैं.

यहीं से रचनाकार के रूप में लेखक की विचार-यात्रा शुरू होती है. उसे अपनी समूची इयत्ता के साथ आंधियों में भी प्रतिरोध की मशाल को जलाए रखना होगा. मैं बार-बार याद करती हूं कि क्यों प्लेटो कवि को अपने गणतंत्र से निष्कासित करना चाहते थे. प्रयास करती हूं कि भावनाओं का उत्तेजन नहीं, भावनाओं का परिष्करण और उन्नयन ही मेरी विचार-यात्रा का पाथेय हो. नॉस्टैल्जिया स्मृतियों का उत्खनन नहीं, भावुकता में लिथड़ी स्मृतियों का निर्लज्ज उपभोग है. मैं लिखती हूं कि उपभोक्ता संस्कृति के दबावों के विरुद्ध तैरकर उन तमाम साजिशों का पर्दाफाश कर सकूं जो मनुष्य को बौना, अपंग, असहाय और लोथ बनाती हैं.

लिखती हूं कि चेता सकूं, ‘वार ऑफ ट्राय’ को जीतकर आने वाली यूलिसस की फौज भी जब अपनी मनोहरी जड़ताओं के द्वीप में विचरण करने लगी, तब उसे बस दो ही चीज़ें रास आईं – दूर दिगंत तक गूंजती अपनी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि, और कमल-पुष्प की खुराक.

लिखती हूं कि बता सकूं, साहित्य लेखक के सुर में सुर मिलाकर कृति को पढ़ना नहीं है. साहित्य एक चेतना है जो पाठक से सह-सर्जक होने की अपील करती है. वह अपेक्षा करती है कि पाठक स्वयं को अपने समय और रचना के समय के खूंटे से मुक्त कर ले ताकि अपनी तमाम बौद्धिक-वैचारिक-मानसिक संपदा के साथ ‘निर्भार’ होकर अखंड-अनंत समय की विराट-यात्रा पर निकल सके. एक्सप्लोरेशन की इस अद्भुत यात्रा में तुलनात्मक मूल्यांकन के नए-नए मानदंड स्थापित कर जांच सके कि सांस्कृतिक विकास की इस महायात्रा में हमारा क्या देना-पावना रहा है.

लिखती हूं कि सरपट दौड़ते घोड़े सरीखे वक्त की रास थाम सकूं. कुत्सित लिप्साओं के राजसूय यज्ञ को यूं ही निर्विघ्न संपन्न नहीं होने दिया जा सकता है न!

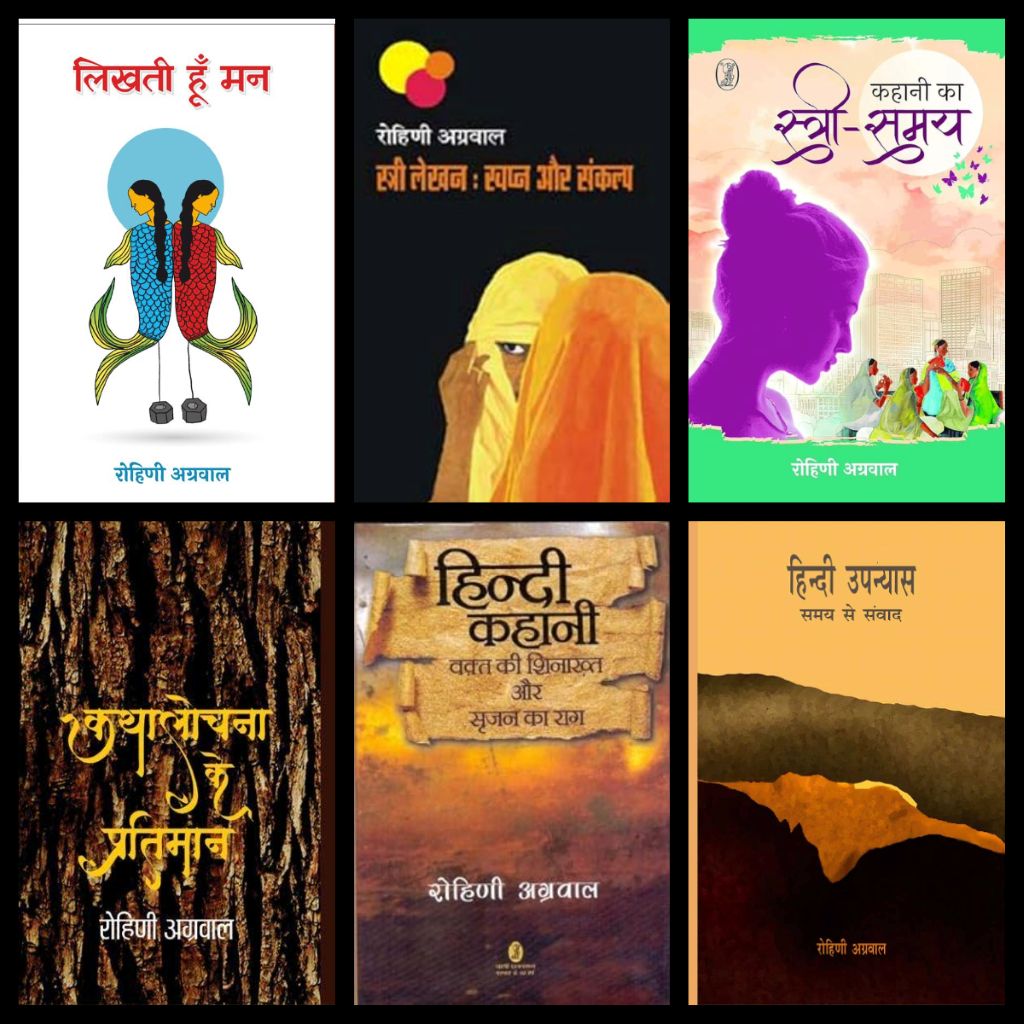

(रोहिणी अग्रवाल आलोचक, कवि व कथाकार हैं.)

(इस श्रृंखला के सभी लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)