भले ही कार्ल मार्क्स ने जी डब्ल्यू एफ हेगेल को सिर के बल खड़ा कर दिया हो, दोनों विचारक कई बिंदुओं पर साझा दृष्टिकोण रखते थे. हेगेल का दावा था कि ‘चीन और भारत विश्व इतिहास की परिधि से बाहर हैं’, और मार्क्स का मानना था कि ब्रिटिश शासन ने ‘हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति’ लाने के लिए ‘इतिहास के एक अचेतन उपकरण’ की तरह काम किया था.

इसके विपरीत उनके समकालीन और अपने युग के महानतम यूरोपीय कवि गेटे का विश्वास था कि कालिदास के नाटक अभिज्ञानशाकुन्तलम् के भीतर सृष्टि का समूचा ज्ञान समाहित है. यही नहीं, जिस वक्त उपन्यास अनिवार्यतः यूरोपीय विधा माना जाता था, गेटे एक चीनी उपन्यास से प्रभावित थे.

पिछली दो शताब्दियों में जिन हस्तियों ने विश्व इतिहास को दिशा दी, हेगेल और मार्क्स उनमें शुमार थे. लेकिन जिन एशियाई देशों को वे कमतर मानते थे, उनका हमवतन मानव सभ्यता में योगदान के लिए उनकी बड़ी कद्र करता था.

§

एक इतिहास, जो राजनीतिक विचारक गढ़ते हैं, एक जिसे कलाकार और उपन्यासकार दर्ज करते हैं. इस संग्रह के निबंध जिन इतिहासकार ने लिखे हैं, उनके पास औपन्यासिक निगाह और संवेदना के साथ शिल्प और आख्यान भी है. उनके गद्य के भीतर आंच के साथ मज्जा भी है. गहरी रचनात्मकता और गहन अनुभूति में डूबा उनका आख्यान कुछ इस तरह मोड़ लेता आगे बढ़ता है कि रामचंद्र गुहा किसी कथावाचक की दृष्टि से इतिहास सुनाते हैं. उनके प्रिय शीर्षक को थोड़ा फेर कर कहें, वे ‘इतिहासकारों के बीच स्थित उपन्यासकार’ हैं.

चाहे धर्मानंद कौशांबी की कथा में भारतीय धर्मों के अध्येता पद्मनाभ जैनी का एक मार्मिक संदर्भ हो, धर्मा कुमार की जीवनी में इंद्र कुमार गुजराल का चुपचाप पिरो दिया गया उल्लेख, या अपनी प्रतिबद्धताओं और विरोधाभासों के साथ जीवंत हुए धर्मपाल— गुहा अपने किरदारों को डूबकर रचते हैं और उनकी शक्तियों और ख़ामियों को बारीकी से उजागर करते हैं. उनके भीतर बैठे आख्यायक को बोध है कि चांदनी का सबसे सुंदर वर्णन आकाश या उसकी सफेद डिस्क को चित्रित कर नहीं, बल्कि किसी हरी कांच की बोतल पर गिरते चांदी के प्रतिबिंब द्वारा हासिल होता है.

मसलन, आपातकाल के दौरान संजय गांधी को खुशवंत सिंह के समर्थन पर उनका निबंध. यह निबंध इटली के बेलाजियो सेंटर में खुशवंत सिंह के प्रवास पर एक रोचक प्रसंग से शुरू होता है. स्थानीय इतालवी समाज द्वारा भारतीय मेहमान के लिए रची गई एक अद्भुत स्मृति को सुनाता यह प्रसंग इस राजनीतिक निबंध से नितांत असंबद्ध प्रतीत हो सकता है. यह खुशवंत सिंह के व्यक्तित्व में कोई नया पहलू भी नहीं जोड़ता क्योंकि वह यहां मात्र छाया-चरित्र की तरह उभरते हैं. लेकिन जैसे ही पाठक अगले खंड की ओर मुड़ता है, एक झटके से दृश्य बदल जाता है और पाठक निबंधकार की कला का मुरीद हो जाता है. निबंधकार को एहसास है कि कोई बिसरी हुई घटना वर्तमान को कितनी नफासत से आलोकित कर सकती है.

गुहा ने समकालीन भारत को अपने शोध का क्षेत्र चुना है. यह युग उस भीषण राजनीतिक झंझावात से गुजर रहा है जिसके अधिकांश भारतीय प्रत्यक्षदर्शी हैं. किसी उपन्यासकार के सामने एक चिरंतन प्रश्न यह होता है कि समकालीन राजनीति को किस रचनात्मकता के साथ दर्ज किया जाये. क्या तात्कालिकता कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है? क्या दैनिक राजनीति को किसी अन्तराल के साथ ही दर्ज किया जा सकता है?

क्या वर्तमान इतिहासकार भी इन्हीं प्रश्नों से जूझता है? जब तमाम अभिलेखागार आपके माउस के क्लिक पर उपस्थित हैं, समकालीन इतिहास को कैसे लिखा जाए?

स्वातंत्र्योत्तर राजनीति पर समाज विज्ञान और इतिहास की कई हालिया किताबें मीडिया ख़बरों की पुनरावृत्ति प्रतीत होती हैं या किसी सुनी-सुनाई कथा को परोसती हैं. गुहा अपने समकालीन इतिहासकारों के बीच अलग नज़र आते हैं क्योंकि वे अपने विषय को कथा की तरह बरतते हैं. वह गुण जो अभिलेखागार में बरसों बिता चुके गुहा को अन्य इतिहासकारों से अलग करता है, वह उनके विषयों की आश्चर्यजनक विविधता मात्र नहीं है. महात्मा गांधी की विराट जीवनी लिखने से बहुत पहले उन्होंने वेरियर एल्विन की सृष्टि को लिख दिया था, और भारतीय क्रिकेट के सामाजिक इतिहास पर शोध करने से पहले उन्होंने पर्यावरण पर एक किताब का सह-लेखन कर दिया था. वह गुण है उनका अपने किरदारों और घटनाओं के साथ जटिल और आत्मीय संवाद.

उनकी कला शोध-सामग्री के निष्पादन तक सीमित नहीं है— यह अभिलेखागार से आरंभ हो जाती है. अगर आप बालू पालवणकर पर उनके निबंध को बगैर नम हुए नहीं पढ़ सकते, तो जान लें कि डूबकर जिया गया अध्येता कर्म ही ऐसे कसकते गद्य को जन्म दे सकता है.

अम्बर्टो इको ने कभी कहा था कि उनके करीबी दोस्त रोलां बार्थ को हमेशा अफसोस रहा कि वह उपन्यास नहीं लिख पाए. जबकि इको मानते थे कि बार्थ के निबंध कई चर्चित उपन्यासों से कहीं बेहतर और सुन्दर आख्यान की बानगी देते थे.

क्या इस किताब में संकलित निबंधों को किसी उपन्यास के एपिसोड की तरह पढ़ा जा सकता है?

गुहा ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है. एक जगह वह कहते हैं कि बेनेडिक्ट एंडरसन द्वारा लिखी उनकी सबसे पसंदीदा किताब विश्व-प्रसिद्द इमेजिंड कम्युनिटीज़ नहीं, बल्कि अंडर थ्री फ्लैग्स है, जो उपन्यासकार जोस रिवल और लोकगीतकार इसाबेलो डे लॉस रेयेस की कथा लिखती है. गुहा ने एंडरसन को उद्धृत भी किया है कि ‘शोध-सामग्री को लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्नीसवीं सदी के उपन्यासकारों की अगर प्रतिभा नहीं तो कम-अस-कम उनकी तकनीक का इस्तेमाल किया जाये: तेज़ी से बदलते दृश्य, षड्यंत्र, संयोग, पत्र…’

क्या इस संकेत को हम इतिहासकार के रचनात्मक घोषणापत्र की तरह पढ़ सकते हैं?

§

गुहा अक्सर कहते हैं कि वह गरिमामयी और खूबसूरत गद्य के शैदाई हैं. एक किस्सा मेरे पास भी है. जब मैं फरवरी 2017 में उनसे पहली बार मिला था, मेरे भीतर भारतीय उपन्यास की एक जीवनीनुमा किताब सुलग रही थी (इस किताब ने आगे चलकर उपन्यास की एकाकी स्त्री की कथा का स्वरूप ले लिया). गुहा ने सुझाव दिया कि इसकी बजाय मुझे अपने पसंदीदा उपन्यासकारों की जीवनी लिखनी चाहिए. और फिर अचानक उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जिसका उस दोपहर हो रही हमारी बातचीत से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जिसका महत्त्व मैं तुरंत समझ सकता था.

‘संपादकीय कौन लिखता है?’

उन्होंने पूछा. यह द इंडियन एक्सप्रेस के उन अहस्ताक्षरित संपादकीय का उल्लेख था, जहां मैं उन दिनों काम करता था. शायद उनके मन में यह सवाल अरसे से उमड़ रहा था— एक्सप्रेस न्यूज़रूम के वे अनाम महारथी कौन हैं जो इतनी जबरदस्त भाषा लिखते हैं?

§

इस किताब की भूमिका में गुहा ने किताब, निबंध और अखबारी लेख की तुलना ध्रुपद, ठुमरी और फिल्मी गीत से की है. एक तुलना मेरे पास भी है. महान किताबें कसमसाते आत्मचिंतन और चकनाचूर कर देने सवालों से जन्म लेती हैं; अखबारों के कॉलम तात्कालिक उत्तेजना से उपजते हैं; और व्यक्तिगत निबंध टेरिस की उस ठिठकती शाम अंकुरित होते हैं जब क्षितिज पर धीमे-धीमे उमगते सितारों के साथ कोई स्मृति उमड़ आती है.

इस संग्रह के कई निबंध इतिहासकार की किसी स्मृति से जन्म लेते हैं या उसे कथाबद्ध करते हैं. गुहा का जीवन इस कदर इन निबंधों में झलकता है कि आप इस संकलन को उनकी बौद्धिक आत्मकथा की तरह पढ़ सकते हैं. देहरादून में बीता उनका बचपन, दिल्ली का सेंट स्टीफंस कॉलेज, कलकत्ता में पीएचडी, उनके परिजन, दादा-दादी का शहर बंगलौर जो उनकी भावी पत्नी का गृहनगर भी था और जिनके साथ वे प्रीमियर बुक स्टोर जाते थे, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के मुंबई कार्यालय के अभिलेखागार, वे तमाम मूर्धन्य हस्तियां जिन्होंने उनके शोध, लेखन और जीवन को आकार दिया— गुहा इन सभी के प्रति अपना ऋण चुकाते चलते हैं.

लेकिन मैं यहां पाठक की अपेक्षाओं को भी दर्ज करना चाहता हूं, वे स्थल जिनसे आप किसी आत्मकथात्मक लेख में गुजरना चाहते हैं— पछतावे के क्षण, आत्म-संदेह और उसके परिणामस्वरूप संभव हुआ आंतरिक परिवर्तन. वह ईमानदार आत्म-परीक्षण जो जॉर्ज ऑरवेल की शूटिंग एन एलीफेंट को एक भिन्न धरातल पर ले जाता है.

कई बरस पहले गांधी पर लिखी गुहा की जीवनी की समीक्षा करते हुए मैंने लिखा था: ‘कोई जीवनी, ख़ासतौर से इतनी व्यापक जीवनी अपने किरदार के भीतर आत्माहुति के बिना असंभव है. इस किरदार को लिखते वक्त अगर आप बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, तो अपना काफी कुछ रास्ते में छोड़ भी आते हैं. इसके मद्देनज़र कि गुहा गांधी के प्रति अपना ऋण अदा करना चाहते थे, बहुत संभव है कि इस ऋण-अदायगी ने जीवनीकार को गहराई से परिवर्तित किया होगा. यह आगामी किताब का विषय हो सकता है.’

पाठक को उस किताब की प्रतीक्षा है.

§

मैं पेशेवर अनुवादक नहीं हूं. मेरे पास गुहा के अनुवाद का दायित्व अनायास आया था, और भारतीय इतिहास के इस दरिया से मैं समृद्ध होकर लौटा.

बहुत बरस पहले मेरे संपादक-मित्र पीयूष दईया ने मेरी शुरुआती कहानियों को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि मुझे सबसे पहले अनुवाद करना चाहिए ताकि मैं ‘शब्दों के संगीत’ से वाकिफ हो सकूं. इसके बाद मैं साल भर फ्रांत्स काफ्का की कहानी से लेकर आधुनिक कलाकारों और संगीतज्ञों के निबंधों का अनुवाद करता रहा, रामचंद्र गांधी की किताब स्वराज के एक अंश का भी अनुवाद किया.

संयोग ऐसा बना कि मेरे साहित्यिक लेखन की भाषा हिंदी हुई, और पत्रकारिता अंग्रेजी में की. मैंने बस्तर पर अपनी किताब, द डेथ स्क्रिप्ट और मृत्यु-कथा, दो भाषाओं में लिखी थी ताकि न केवल उनके शब्दों के बीच हो रहे अंतरंग संवाद का साक्षी बन सकूं, बल्कि उन मिथकीय-सांस्कृतिक संदर्भों को समझ सकूं, जिन्हें मैं किसी एक भाषा में काम करते वक्त अनदेखा कर देता था.

प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी ने एक बार मुझे आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए प्रयुक्त होते शब्दों के बारे में बताया था: अनुवाद, रूपांतर, तर्जुमा, मोलिपेयार्पू. गौर करें, प्रत्येक शब्द की एक भिन्न ध्वनि, संदर्भ और अर्थ है, जबकि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का शायद कोई पर्यायवाची नहीं है.

कुछ समय बाद मुझे पता चला कि अनुवाद के लिए मलयालम में एक विलक्षण शब्द है, विवर्तन, जो अद्वैत पदावली की एक आधारभूत अवधारणा को परिभाषित करता है. विवर्त दो स्तरों पर कार्यरत रहता है— एक झीना आवरण जो अंतिम सत्य को छुपा ले जाता है, साथ ही एक भिन्न छवि भी आपके समक्ष निर्मित करता है जो तब तक वास्तविक प्रतीत होती है जब तक कि वह आवरण नहीं हट जाता.

मेरे मलयाली पूर्वज एक गहन दार्शनिक संदर्भ साहित्य की दुनिया में ले आए थे, एक ऐसा शब्द जो अनुवाद की कला और दार्शनिकता को बख़ूबी आलोकित करता था. (क्या विवर्त ने मलयालम के शब्दकोष में इसलिए जगह बनाई कि केरल अद्वैत दर्शन के प्रणेता संत शंकराचार्य का जन्मस्थान है?)

इन संदर्भों की तुलना इतालवी कहावत अनुवादक गद्दार है (ट्रेड्यूटर, ट्रेडिटोरे) से करें. आज पश्चिम में अनुवाद-कर्म की प्रतिष्ठा के मद्देनजर आपको आश्चर्य हो सकता है कि यूरोपीय समाज लंबे समय तक अनुवादकों को न सिर्फ अविश्वास और हिकारत से देखता था, बल्कि वे प्रताड़ना के शिकार भी बनते थे. सोलहवीं सदी के अंग्रेज भाषाविद् विलियम टिंडेल को मृत्युदंड दिया गया था क्योंकि उन्होंने न्यू टेस्टामेंट का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था. उनके समकालीन फ्रांसीसी अनुवादक एटिएन डोलेट को ज़िंदा जला दिया गया था क्योंकि यह माना जाता था कि उन्होंने प्लेटो का गलत अनुवाद किया है.

इस किताब के निबंध विश्वासघात हैं, अनुवाद या विवर्तन?

इसका उत्तर पाठक देगा.

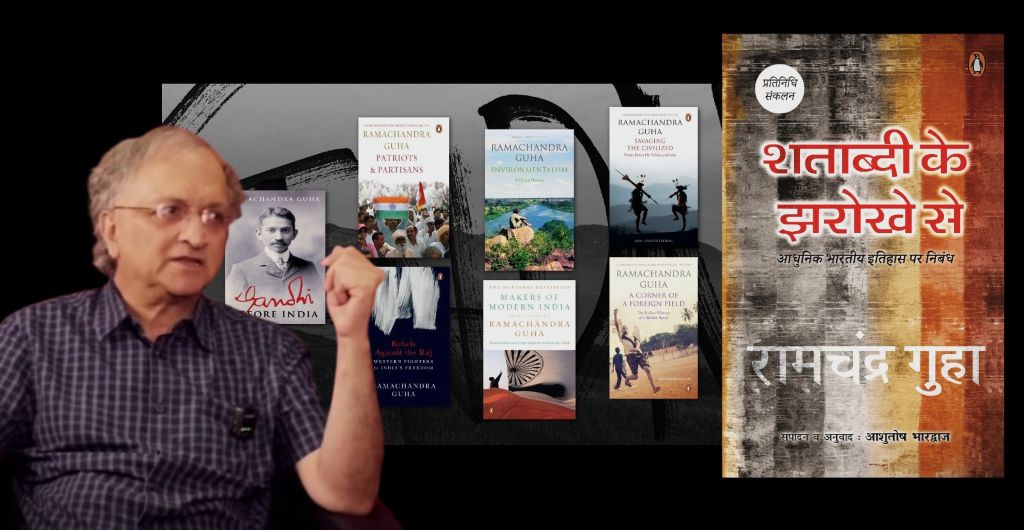

(यह आलेख पेंगुइन स्वदेश से इतिहासकार रामचंद्र गुहा के हालिया प्रकाशित निबंध संकलन, शताब्दी के झरोखे से, की भूमिका से लिया गया है. निबंधों का अनुवाद और संपादन आशुतोष भारद्वाज ने किया है.)