हम जिस परिवेश-समाज के बाशिंदे हैं वहां शिक्षा, पढ़ाई-लिखाई का प्राथमिक व मुख्य उद्देश्य अर्थोपार्जन ही है. शिक्षा-प्रणाली के अंतर्गत एक निश्चित-अनुशासित पाठ्यक्रम-ढांचे की अनुपालना करते हुए धन-यश कमाने के निमित्त ही सभी शिक्षा संबंधित विमर्श-उपक्रम किए जाते हैं. इस सख्त-निश्चित निर्देशित शैक्षिक-पाठ्यक्रम से इतर, हम अपनी अभिरुचियों, मन-बहलाव व लोक को अधिक जानने-समझने के लिए किताबों व अन्य आधुनिक माध्यमों का जुटान करते हैं, जो विस्तीर्ण साहित्य की एक झलक प्रस्तुत करता है.

एक मनुष्य, साहित्यधर्मी होकर स्वयं को नए तरीक़े से अंवेषित, परिमार्जित होते पाता है. वह अपने सृजन-पथ में अपने मनोवेग व संवेदनशीलता की अंगुली थामे अपनी सामर्थ्यनुसार यात्रा करता है. इस सृजनात्मक-यात्रा में उसके हिस्से में अमूनन ये दो प्रश्न जब तब सिर उठाए खड़े मिलते हैं–

‘पढ़ना… क्योंकर पढ़ना! आख़िरकार ये सब पढ़कर क्या करना?’

‘फ़िर लिखना… क्योंकर लिखना!! आख़िरकार ये सब लिखकर भी क्या हासिल…?’

सच ही है आख़िरकार किसी को पाठ्यक्रम से इतर नई-पुरानी किताबों में अपने मन-चौमासे के अनुसार, सुकून भरे हमशक्ल ठिए तलाशने की क्या ज़रूरत है! सोशल मीडिया के इस अति सर्वसुलभ और तीव्रगामी पहुंच में जहां अधुनातन गैजेट्स के जरिये सनसनीखेज़ सूचनाओं, विविध विषयों पर आधारित पॉडकास्ट, अनगिनत यू-ट्यूब चैनल्स का अनवरत विस्फोट है, हर पल बदलती भावनाओं का संक्रमण-काल है; वहां इस ट्रेंडिंग-गलगंजन से अलग-थलग पड़कर किताबों की गूंगी सोहबत से भला इतनी क्या बेपनाह मुहब्बत! वह भी ऐसी मुहब्बत जो, 4जी /5जी मोबाइल नेटवर्क की बदौलत विभिन्न ऐप्स के नोटिफिकेशन के झंझावत नुमा शोर के मध्य अध्येता बने रहने की उत्कंठा बनाये रखते हैं.

आज जब इंस्टाग्राम रील्स में वैश्विक स्तर पर भारत 327 मिलियन यूज़र्स के साथ अग्रणी है, तब पाठ्यक्रम से इतर कुछ पढ़ने की उत्कंठा बहुत ज़्यादा कठोर आत्मनियंत्रण व किताबों से बेशर्त प्रेम की मांग करता है. यह आत्मनियंत्रण और यह प्रेम या तो बचपन से पढ़ने की आदत से आता है या पुस्तक-प्रेमियों के संतुलित आभामंडल व उनके बहुआयामी व्यक्तित्व से प्रेरित होकर.

इसी तरह से परीक्षा-कक्ष में लिखी गईं उत्तर-पुस्तिकाओं व दिए गए शैक्षिक प्रोजेक्ट्स पूरे करने के अलावा लिखने की अनावश्यक आदत पर भी प्रायः घनघोर आश्चर्य प्रकट करते प्रश्न किए जाते हैं. लेखन, हमारे समाज में तब तलक ठालागिरी (टाइम-पास) के रूप में परिभाषित है, जब तलक कि रचनाकार को रॉयल्टी या कुछ मानदेय मिलने की कोई ख़बर न हो. योग्य-सार्थक रचनाकार को वाज़िब सम्मान व संतोष मिलना ही चाहिए, आख़िर उसका अपना बहुमूल्य समय, अनुभव, बुद्धि-विवेक और संवेदनशीलता साहित्यलोक को पूर्णरूपेण समर्पित है.

हमारे समय का कटु सत्य यह भी है पढ़ना-लिखना या यों कहिए साहित्य पर समय ख़र्च करने को, एक तरह की बौद्धिक विलासिता के रूप में देखने-समझने वाले अधिक हैं. कम-से-कम मैं यह अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रही हूं.परिवार से मिले अथाह-बेशर्त साथ के बावजूद भी कई बार बाहरी पूछताछ होती रहती है.

साहित्यिक पृष्ठभूमि से न होना, उस पर से एक स्त्री का लिखना… त्यौरियां चढ़ाने व हर वक़्त जज होते रहने के लिए काफ़ी है. हमारे परंपरागत ढांचे में एक स्त्री द्वारा लेखन जैसे स्वयं को कटघरे में खड़ा करके जीवन में संताप, दुविधाओं व परेशानियों को न्यौता देना है. फिर भी मैं लिखती हूं… क्योंकि इस पल तक स्वीकार कर चुकी हूं कि आख़िरकार विवश होकर लिखना किसी भी रचनाकार का चुनाव नहीं हो सकता है, बल्कि… यह प्रारब्ध है, यह नियति है.

इसी विवशता में ही कई बार कुछ ‘बेईमान पंक्तियां’ मिलती हैं जो हम सबकी होती हैं. कारण कि घाव भले ही किसी तरह भी मिले हों, मवाद की खदबदाहट एक-सी होती है और उसके रीसने के बाद मिला आराम भी. इस अथाह पीड़ा में अनुभूत संवेदनाओं की एक दूसरे को पछाड़ने की लड़खड़ाहट भरी दौड़, दिलोदिमाग को उलझाए रखती है. इसी उलझन के बीच, किसी पुनर्नवा सरीखे पल में कुछ पंक्तियां लेखकीय जमापूंजी में इज़ाफा करती हैं:

जिन पंक्तियों को पढ़कर

आंखें बहुत देर तलक थमती नहीं,

पुतलियां अगली पंक्तियों पर नहीं

बल्कि, दूर कहीं जा अटकती हैं…निर्वात में

कुछ देर बाद

स्वयं को याद दिलाना पड़ता है कि..

कुछ पढ़ रहे थे,

जो,दरअसल हमें पढ़ रहा था

भीतर कहीं मारकाट मचाने की जुगत में था

कि हमनें नज़र फेर ली..जबकि

ऐसी पंक्तियों से बग़ैर नज़र मिलाए

न तो आत्मविरोध सम्भव है

न ही आत्मसमर्पण

वह तो भीतर जमा मवाद की सिल्लियों को

गलाने की उनकी पहली कोशिश थी

जो,कभी अंतिम सिद्ध नहीं होती है

हर बार यह गलाने की प्रक्रिया

अपने नए औजार के साथ

नए तरीक़े से मारकाट मचाती है

ऐसी पंक्तियों की

कागज़ पर बिखरने की प्रतीक्षाएँ

उस भूखी उनींदी बिल्ली की भाँति है

जो मालिक की बेतरह राह तकती हुई

आलातरीन ईमानदार होकर भी

किसी एक पल बेईमान होने का विशेषण पाती है.

(बेईमान पंक्तियां’ कविता से)

मेरी यह कविता, किसी अन्य निष्णात रचनाकार को पढ़ते हुए मिली अनवरत बेचैनियों को दी हुई मंदिम निकासी थी. यह निकासी, आत्ममुक्ति है..क्षणिक आत्ममुक्ति,अपने लिखने की नियति से मजबूर.

मुंशी प्रेमचंद की लिखी ये कालजयी पंक्तियां, ‘लिखते तो वह लोग हैं, जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है. जिन्होंने धन और भोग-विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे?’ किसी रचनाकार के समय के साथ घटित एकांतिक गहन संवाद की झलक देते हैं तो, बस… लिख डालने की अथाह विकलता को भी प्रदर्शित करते हैं.

लिखना-पढ़ने से पहले शिशु अपने परिवेश से स्वतःस्फूर्त उच्चारण सुनकर सीखता है. वयस के क्रमिक सोपान पार करते हुए शिशु उन उच्चरित ध्वनियों के साथ हुए आत्मसंवाद को कहीं उकेरना चाहता है. सुने गए उच्चारण और उच्चरित ध्वनियां, शब्द, वाक्य, प्रकृति-चित्र, परिवेश धीरे-धीरे उसके दिलोदिमाग में अपनी उपस्थितियां दर्ज़ कराने लगती हैं. उन उपस्थितियों को वह न किसी से कह सकता है, न ही नज़रअंदाज कर सकता है, यह गूंगे के गुड़ का स्वाद न बता सकने सरीखा कुछ होता है.

ऐसी विकल अभिव्यक्ति जब प्रकट न हो तो वह मवाद जैसी खदबदाती है… अनवरत हर संभव दिशा में आर्तनाद बनकर आत्मा को लहूलुहान करती है!

ऊहापोह से आकंठ भरा हुआ बालमन, समय के किसी सूक्ष्म हिस्से में अनायास ही कोई कंकड़, टूटी टहनी, माचिस की तिल्ली, कोयले से ज़मीन पर और दीवारों पर कुछ टेढ़े-बांके प्रतीक चिह्न अंकित करने लगता है, गीली मिट्टी और नम बालू से घरौंदे बनाने लगता है. उसकी तुतलाती जुबान और संसार के आश्चर्य देखता उत्सुक दिलोदिमाग, क्षणिक अभिव्यक्ति का अनिर्वचनीय सुख पाने लगते हैं. यह अनिर्वचनीय सुख, किसी वरिष्ठ, यहां तलक कि उसके हमउम्र शिशु की भी समझ व सामर्थ्य से परे होता है. स्वयं को यथासंभव अभिव्यक्त करता हर शिशु अपने समय का निष्णात रचनाकार, कलाकार और मूर्तिकार होता है.

फिर एक रोज़ परिवार उसे वर्णमाला की विधिवत शिक्षा से परिचय कराता है. तब वे सभी देखी-सुनी-समझी गईं अनुभूतियां उसे वर्णमाला की विस्तीर्ण गोद में मिलने लगती है. वह शिशु औचक-से कुछ अनसुने अनुभवों से भर उठता है जिसे वह यथोचित बयान कर ही नहीं पाता. मैंने वर्णमाला-परिचय के बाद जब पहली बार दीवार पर टंगे कैलेंडर से कोरस में सस्वर आरती पढ़कर अपने बेसुरे कंठ को सहलाया था… वह आकंठ सुकून, जैसे आज भी तालू में कहीं कीलित है. कितना दिव्य निस्सीम पाठकीय सुख था वह! वह अक्षरज्ञान के प्रति अथाह उत्सुकता और स्वयं को पाठक रूप में चुने जाने का गर्वित-आह्लादित नतशिर भाव था. वह श्रोता से पाठक बनने का अपनी ही तरह का अनकहा, अनचीन्हा दिव्य सुख था.

श्रोता से पाठक बनते हुए कोई मनुष्य कब तमाम सुनी हुई और उच्चरित ध्वनियों को लिखित रूप में पा सका होगा! सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर लिखावट मिलने से पता चलता है कि प्राचीन भारतीयों को लेखन का ज्ञान था. इस जानकारी से रूबरू होते हुए मुझे उस प्रथम कौतुक मनुष्य की मनोस्थिति का अहसास होता है जो मुहर पर लिखावट जैसा कुछ अंकित करने से पूर्व कितना ज़्यादा बेचैन रहा होगा!

उस मनुष्य को अपने गहन एकांत में मन की तहों में चिपकी हुईं बदहवासी, संताप, थकन, भीतर चलते अनवरत संवादों, प्रश्नाकुल आत्मालापों, आसक्तियों-अतृप्तियों, असमाप्त अकुलाहट को कागज़ पर बिखेरने से क्षणिक या स्थायी आत्ममुक्ति अवश्य मिली होगी. जीवन की विसंगतियों के मध्य जो जीवन उसने जिया था..उससे भागकर नहीं उसका निर्द्वंद सामना करने लायक सामर्थ्य भी किसी ‘रचना ‘को लिखकर ही बटोरी होगी. ऐसी ही किसी ‘रचना’ के रचयिता को रचनाकार होने का प्रथम आत्मीय संतोष मिला होगा.

व्यक्तिगत संवेदनशीलता के आधार पर जिस भावात्मक जमापूंजी को एक रचनाकार अर्जित करता है उसका उपयोग वह किसी भीड़ का हिस्सा बनकर और इस प्रक्रिया में अपनी मनुष्यता को नष्ट करने में नहीं कर सकता. कवि-अकवि-सुकवि, लेखक-अलेखक-सुलेखक… ये साहित्य-लोक में मिलने वाली लेखन-कुशलता से जुड़े हुए प्रचलित विशेषण हैं. ये विशेषण कई दफ़ा लेखन के नवागंतुक को हताश करते हैं, तो कई धौंताली पे उतरकर स्वयं को अथाह परिष्कृत भी करते हैं. मुझे लगता है नियम-मानकों से परे लेखन भी आत्ममुक्ति का निस्सीम सुख देते हैं. यह मात्र अभिव्यक्ति की आत्मीय संतुष्टि है.

हर रचनाकार के पास अपनी एक अर्जित व्यक्तिगत भाषा होती है और इस भाषा का उत्तरदायित्व कभी-कभी बहुत गहन अभिव्यक्ति के बोझ को भी अपनी आत्मा में धारण करना होता है. ऐसा करते हुए वह भाषा, किसी के असहाय क्षणों में या अवसादी परिस्थितियों में किसी हारते हुए मनुष्य के लिए पुनर्नवा सिद्ध होती है. पहला दफ़ा लिखा हुआ रफ़-ड्राफ्ट कई बार आत्मा का शुद्ध-सच्चा सौ टका बयान होता है जो कई मानकों व संकोचों के साये में अपने स्वरूप को बदलने लगता है. माकूल समय में घटित भाव-संप्रेषणीयता ही ऐसी अभिव्यक्ति का पहला उद्देश्य होती है. जहां विकल हॄदय को भाषा से सहानुभूति नहीं, समानुभूति चाहिए होती है, यही तो साहित्य का मानवीय धर्म भी है.

हमें नहीं भूलना चाहिए कि देखे गए व भोगे गए यथार्थ के समानांतर अतियथार्थ भी क़दमबोसी करता रहता है. एक रचनाकार को यथासंभव, सामाजिक कंडीशनिंग से जूझते रहना है, उसको अपनी अंतश्चेतना के पहरूवा बने रहने की कोशिशें छोड़नी नहीं चाहिए. लेखन, हाशिए पर धकेले गए मनुष्यों की..भीड़ में कुटम्मस किए गए बेचारगी की और अकेले किए गए असहाय के अनकहे को गपड़-चौथ में बदलने की सुविधा नहीं है.

जीवन में शामिल की गईं तमाम लंतरानियां इतनी भी दारुण नहीं होनी चाहिए कि कभी कलम, गहन एकांतिक मौन में पलटकर रचनाकार से सवाल पूछे तो दूसरी तरफ़ खड़ा कोई जीवन अपने जीवित बचे रहने के लिए विधना को नहीं,रचनाकार के साथ खड़ी अराजक भीड़ को कांपते हुए आभार कह रहा हो. कभी यह अपनी लिखी कविता ‘बांस में पुष्प खिलना’ याद रखना चाहती हूं कि लिखना भी परम सौभाग्य है,बावजूद इसके कि लिखते हुए अपने भीतर बांस में पुष्प खिलने की घटना भी हो सकती है:

वे मनुष्य

सर्वाधिक कोमल रह पाए थे ;

जो स्वयं को सोचने भर से

छुईमुई बन जाने के अभ्यस्त हो चुके थे

जो बार-बार निर्बल सिद्ध होने लगे थे

स्वयं की नजरों में ;

आखिरकार उन्होनें,एक दिन

स्वयं को लिखकर उसे सार्वजनिक किया

और जो, बने रह पाए थे सबल

बनिस्बत उनके ;

जिन्होंने लिखा…मगर

उसे किताबों के मध्य रखकर भूल गए

सबसे कठोर वे सिद्ध हुए

जिन्होंने दूसरों के शब्दों को भटकाकर ;

समय से दुरभिसंधि की

और लंबे अवकाश पर चले गए

फ़िर एक दिन

कोमल और सबल मनुष्यों ने भी ;

शब्दों से उठते ख़मीर को धूप दिखाई

उन्हें तांबई किया और बारिश में भीजने दिया

पीतवर्णी भी हुए तो

अल्पावधि के लिए ही

क्योंकि वे जान चुके थे

रहस्य इस भाव-संपदा का;

कि स्वयं को लिखते जाना

कमज़ोर पड़ते हृदय की सबसे बलिष्ठ भाषा है

गूंगी जिह्वा की अति संवेदी वाचाल ग्रन्थियां हैं

हालांकि वे सब अवगत हो चुके थे

इस महा-रहस्य से भी कि

शब्दों को सार्वजनिक करने से

स्वयं के भीतर

बांस में पुष्प खिलने की घटना भी हो सकती है!’

( ‘बांस में पुष्प खिलना’ कविता से)

बांस में जब पुष्प खिलता है तो उसकी सुगंध से आसक्त चूहे उस तलक पहुंचने की जद्दोजहद में उसकी जड़ कुतरकर बांस को ही समूल नष्ट कर देते हैं. किसी गांव में बांसों में अथाह पुष्प-प्रस्फुटन चूहों की भीड़ ले आता है, जो कई बार फसल की बर्बादी का कारण भी बनता है. बावजूद इसके न बांस कभी उगना व खिलना छोड़ता है और न ही किसान फसल बोना. यही लेखन-प्रक्रिया के दौरान घटित होता है. रचनाकार अपने भीतर बहुत कुछ मरते हुए, नवजीवित होते हुए देखता है, तब भी अभिव्यक्ति के प्रति आसक्त, मंत्रविध होकर लिखने बैठ जाता है.

क्या ही शुभ हो कि रचनाकारों के हिस्से में स्वयं के भीतर नित नए ‘बांस के खिलते पुष्प’ भी आएं तो किसी अन्य की ‘बेईमान पंक्तियां’ भी. लेक़िन किसी का अमंगल करते कोरस नहीं, किसी की संवेदी जमापूंजी को दिवालिया घोषित किए जाने का कारण नहीं. जीवन जीने के लिए रचे गए तमाम स्वांग, समझौते, अनुरोध, इनकार, अपमान और शामिल तमाम दुरभिसंधियां भी तभी नामालूम होने लगते हैं, जब उन्हें या तो विस्मृतियों के हवाले किया जाए या किसी पाठक या श्रोता की अखंडित स्मृतियों का हिस्सा बनने का अवसर दिया जाए. यही रचनाकार होने की एकांतिक अनकही पीड़ा है और यही लोक के साथ बांटा हुआ साझा सुख है.

मैं लिखती हूं और इसलिए भी लिखती रहना चाहती हूं ताकि साहित्य के क़रीब रहकर मनुष्य बने रहने की ज़िद याद आती रहे. अराजक होते इस समय में मेरे इख़्तियार में बस यही है.

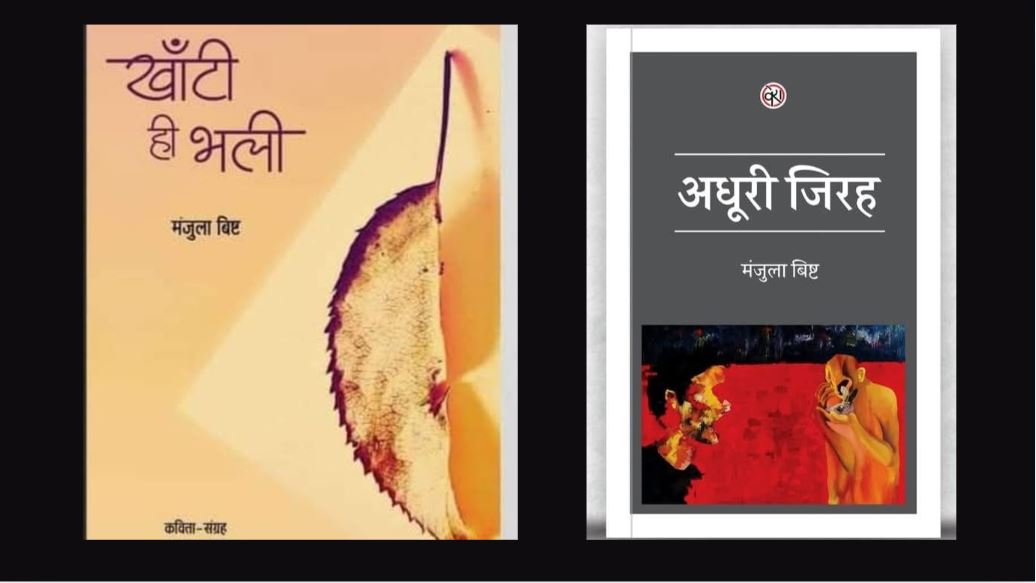

(मंजुला बिष्ट कवयित्री हैं.)

(इस श्रृंखला के सभी लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)