मुझे याद नहीं आता कि कभी किसी बड़े चित्रकार ने अपनी विशाल प्रदर्शनी का शीर्षक कबीर की एक पंक्ति रखा हो. गुलाम मोहम्मद शेख़ की जो पुनरवलोकी प्रदर्शनी दिल्ली के किरण नादर संग्रहालय में 5 फरवरी को शुरू हुई उसका शीर्षक है ‘इस घट अंदर सात समुंदर’. प्रदर्शनियों के शुभारंभ पर कलाकारों और रसिकों की भीड़ तो होती आई है पर मुझे याद नहीं आता कि इतनी भीड़ मैंने पहले कभी इस संग्रहालय में देखी हो जितनी उस शाम एकत्र हुई.

यह इसका अकाट्य प्रमाण था कि वे ऐसे मूर्धन्य हैं जो लोकप्रिय भी हैं. दिल्ली के अलावा कई अन्य शहरों से कलाकार और कलाविद् आए. एक बेहद खुशनुमा शाम जिसमें कई कलाकार मित्रों से मिलने-बतियाने का अवसर हम जैसे कलाप्रेमियों को भरपूर मिला.

गुलाम शेख़ की कलायात्रा लंबी है और उन्होंने तरह-तरह के चित्र बनाए हैं. पर यह शुरू से लेकर आज तक स्पष्ट है कि वे हमारे समय में हमारे समाज में मनुष्य होने की विडंबना के गाथाकार हैं: उनके चित्र खुली आंखों से दिखाते हैं कि हमारी दुनिया में एक साथ, अक्सर एक-दूसरे के पड़ोस में, क्या घट रहा है. शुभारंभ के अवसर पर अपने एक वक्तव्य में कलाचिंतक गीता कपूर ने उन्हें ‘संभावना की भाषा’ खोजनेवाला चित्रकार बताया. यह बिल्कुल सही है पर उतना सही यह भी है कि शेख़ की कलाभाषा तात्कालिकता की है- उसमें देश-काल, सारा समय और सारा स्पेस, विचार और बिंब, मानवीय यातना और राहत, इतिहास और स्मृति सब एक साथ हैं- सभी कला में तत्काल हैं.

यह तात्कालिकता, अंग्रेज़ी पदों का इस्तेमाल कर कहें, ‘साइमलटेनिटी’ और ‘सॉलिडेरिटी’ दोनों को अंतर्ध्वनित करती है. कई बार जो ज़ाहिर है वह अंतःसलित के ऊपर एक आवरण जैसा है और हम दोनों को महसूस कर सकते हैं.

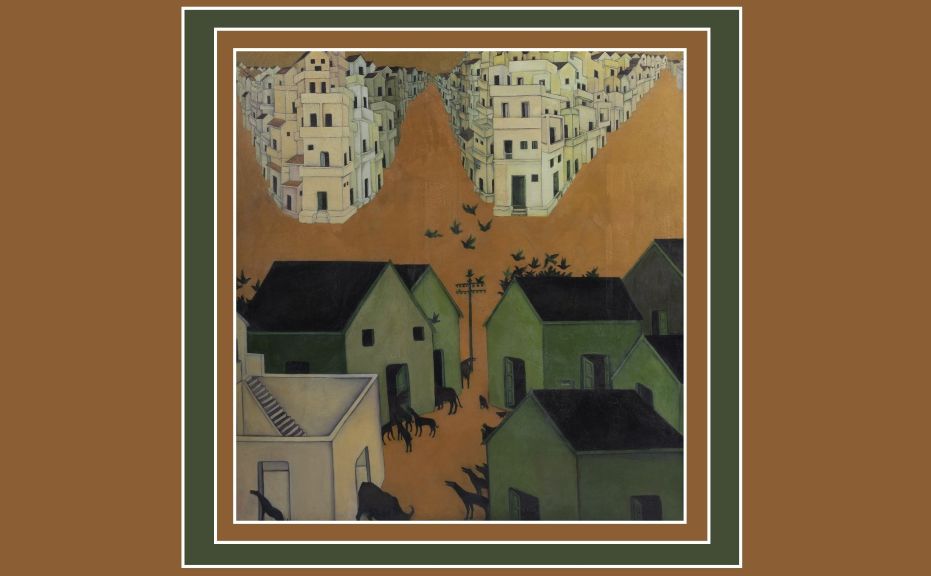

मकानों को हमारे कई मूर्धन्य से चित्रित किया है. अक्सर वे मकान ख़ाली, उदास और निर्जन नज़र आते हैं. पर शेख़ के मकान ‘घर’ भी हैं जिनमें लोग रहते हैं. इन घरों में, उनके सामूहिक परिदृश्य में सब कुछ एक साथ होता दिखाई देता है: अत्याचार, बलात्कार, प्रेम, रोज़मर्रा की नीरस ज़िंदगी, चहल-पहल, उदास प्रतीक्षा, ग़पब़ाजी आदि. यह आकस्मिक नहीं है कि एक तरह से यही घर उनकी बाद की कला में एक तरह का कॉस्मिक कारवां बन जाते हैं और यह कारवां एक बड़ी नाव की शक्ल लेता है जिसमें गांधी और कबीर से लेकर भारत और दुनिया के कई कवि-चित्रकार-चिंतक सवार हैं. मीर की पंक्ति कौंधती है- ‘आलम तो कारवां है’. एक गहरे अर्थ में शेख़ हमारे समय और समाज के ‘कारवानियां हैं.

एक रसिक के रूप में मेरा इधर एक आग्रह यह रहा है कि कवि या कलाकार को बहुत कुछ कहने की कोशिश करने के बजाय वागर्थ की अल्पता से काम लेना चाहिए. संसार और सचाई तो विशद-विपुल हैं और उनके बरक़्स कविता या कला अल्प ही कर-कह सकती है. लेकिन शेख़ की कला असाधारण कौशल और सतर्कता से बहुत कुछ करने-कहने की चेष्टा करती है और मैं उसके इस आधिक्य से अभिभूत होता हूं; उसमें कोई अतिरंजना मुझे महसूस नहीं होती है. यह एक उजला उदाहरण है जब संसार की विपुलता को कला अपने समय में जो बहुत कुछ लगातार और एक साथ घट रहा है उसका मानों एक गझिन-विपुल रूपक बन जाती है. यह निरा विचार नहीं, संवेदना का परिसर है, सहानुभूति का भूगोल जिसे कला संभव करती है.

पिछले लगभग पचीसेक वर्षों से शेख़ की कला में कबीर और गांधी के बिंब, कबीर की उक्तियां बार-बार उभरते हैं. उनकी कला-आस्था के दो सनातनों की तरह. शेख़ को, कबीर ने जैसे आत्म और संसार के द्वैत को ध्वस्त करने की कोशिश की वह मोहता है. उनकी कला अपने घट में सात समुंदर समाने की कोशिश है. कला का अक्सर विफल होने को अभिशप्त यह प्रयत्न होता है कि वह सचाई और संसार के विशाल जलधि को अपने घट में समा ले. शेख़ के यहां यह प्रयत्न हमें कला के अपने आवयविक चिंतन के स्तर पर ले जाता है जहां हम अल्पता और विपुलता को विरोधी युग्म के रूप में नहीं, संपूरक के रूप में देख पाते हैं.

शेख़ के यहां कुछ चित्रों में गांधी कहीं और जाते दीख पड़ते हैं जैसे वे इस दुनिया और समय पर पीठ फेरकर जा रहे हों. यह बिंब मर्मस्पर्शी होने के साथ शेख़ की इस आक्रामक-हिंसक-हत्या से समय को खारिज़ करने की तजवीज भी है. इतने गुण-बहुल समय में निर्गुण की ओर जाना. गुण में रमे, रसे-बसे होते हुए भी निर्गुण को छूने की कोशिश.

इस बेहद आकर्षक और महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष भी है. इस प्रदर्शनी के लिए भारत की संभवतः श्रेष्ठतम क्यूरेटर रूबीना करोड़े ने दो सार्वजनिक संस्थानों के संग्रह से शेख़ की कुछ कलाकृतियां चुनीं और दोनों ने ही इन कलाकृतियों को इस प्रदर्शनी के लिए, सारी सुरक्षा बीमा आदि की व्यवस्था कराने के बाद, इनकार कर दिया.

ये दो संस्थान हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, दिल्ली और भारत भवन, भोपाल. संग्रहालय ने बहुत दिनों तक सोच-विचार किया और आख़िर में इनकार कर दिया. यह वह संग्रहालय है जिससे पहले शेख़ का गहरा संबंध रहा है और जिसके लिए उन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी की एक बड़ी प्रदर्शनी संकलित की थी. भवन से कलाकृतियां दिल्ली लाने के लिए एक ट्रक पांच दिनों तक भोपाल में खड़ा रहा और उन्हें प्रदर्शनी के लिए देने के प्रस्ताव की फाइल अनुमोदन के लिए मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति सचिव की मेज़ पर तबसे लंबित है और इस बेहद व्यस्त, यद्यपि सर्वथा अज्ञातकुलशील, सिविल सेवक के पास दस्तख़त करने की फुरसत नहीं है.

भोपाल के विधानभवन में शेख़ ने एक विशाल म्यूरल बनाया था. भारत भवन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने केजी सुब्रमण्यन की तब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की थी. ये सार्वजनिक संस्थान हैं और उनसे स्मृतिलोप हो चुका है: वे कृतघ्न हैं और छुटभैयों के हवाले कर दिए गए हैं!

लगे हाथ इन दोनों ही संस्थानों ने रज़ा की शती पर कुछ भी करने से इनकार किया था, तीन बरस पहले. रज़ा और शेख़ में श्रेष्ठता के अलावा एक धर्म विशेष का होने की समानता है. क्या यह अलक्षित जाना चाहिए?

अब भी बची हुई

अगर हम अपना सारा ध्यान हमारे आस-पास, सामने और पड़ोस में, राज-काज, मीडिया, संस्थानों आदि में जो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसी पर एकाग्र करें तो लगेगा कि हम इस दुनिया में ऐसे मुक़ाम पर पहुंच गए हैं जहां कुछ भी सुंदर और मार्मिक नहीं बचा. राजनीति-पूंजी-धर्म-मीडिया के गठबंधन ने संसार की, संबंधों की, प्रकृति की, विचार, सृजन आदि की सुंदरता को नष्ट करने के अपनी कोशिश और उत्साह में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है.

ऐसे माहौल में कविता का एक ज़रूरी काम, उसकी नैतिकता की एक मांग यह है कि वह संसार में, फिर भी, सारे सत्यानास के बावजूद, बची हुई सुंदरता और मर्म को अलक्षित-असंबोधित न जाने दे.

कृष्ण मोहन झा का राजकमल से आया नया कविता संग्रह ‘तारों की धूल’ को इस बचे हुए को संबोधित करने की एक ईमानदार कोशिश के रूप में देखा जा सकता है. यह सुंदरता, संघर्ष को, सचाई के अनेक विद्रूपों को, बीहड़ और असुंदर को नज़रअंदाज़ कर संभव नहीं हुई है.

मुझे, शायद ऑस्कर वाइल्ड की, एक उक्ति याद आई: ‘हम सब गटर में पड़े हैं पर हममें से कुछ तारों की ओर निहार रहे हैं.’

कुछ कवितांश देखिए:

चींटियों का दुःख हमें दिखाई नहीं देता

चींटियों की पीड़ा हमें विगलित नहीं करती

चींटियों की मृत्यु रुलाती नहीं हमें

होता तो होगा चींटियों का भी कोई ईश्वर ज़रूर

….

कहां जाते हैं उनके दुःख

जो दुःख के कारण कहीं और चले जाते हैं

….

यह सुख के आरोह से अभिसिंचित कोई वाद्ययंत्र नहीं है

सदियों से जमता हुआ दुःख का एक ग्लेशियर है

जो अपने की उत्ताप से अब धीरे-धीरे पिघल रहा है (सारंगी)

….

क्या आपको याद है

दूसरे के दुःख में पिछली बार आप कब रोए थे?

….

खुद इस जीवन ने मुझे बताया है

कि मात्र जीवितों पर नहीं

दिवंगतों की अस्थि ओर उम्मीद पर भी टिकी होती है दुनिया

….

जिधर अन्याय है क्यों उधर ही संचलित रहती है शक्ति?

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)