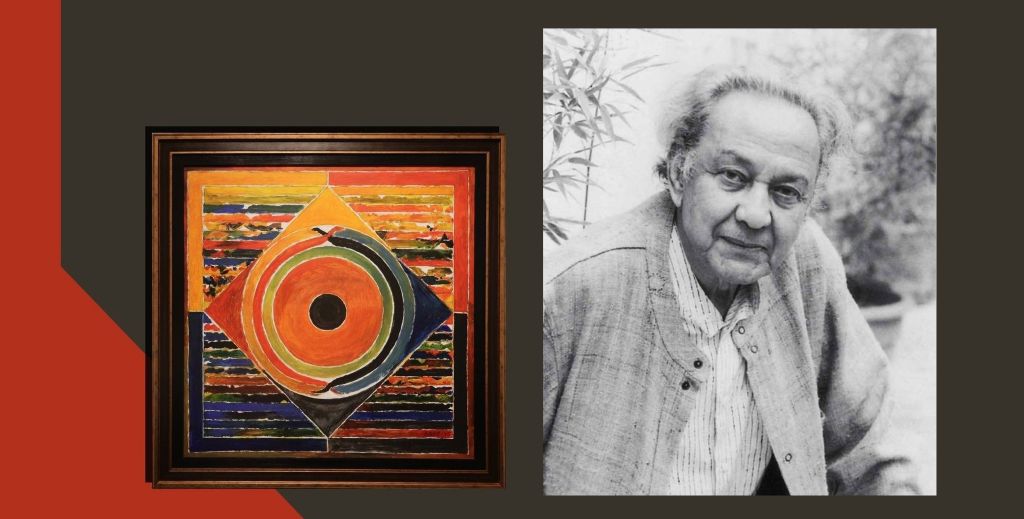

रज़ा इस वर्ष 22 फरवरी को 103 वर्ष के हो गए होते, अगर जीवित होते. उनके जीवन के अंतिम चरण में उनके द्वारा बनाए गए चित्रों की एक प्रदर्शनी ‘अंतिमा’ का उनके जन्मदिन पर ही समापन हो रहा है. आधुनिकता द्वारा व्यापक रूप से फैलाई गई अनास्था के समय में वे आस्थावान चित्रकार थे. समय और उसकी ऐतिहासिकता से आक्रांत काल में वे समय के अतिक्रमण के, अनंत के चितेरे थे.

आधुनिकता के बेहद बड़बोले समय में वे शांति और मौन की तलाश के चित्रकार थे. जब बहुत सारी कला अपने समय का आख्यान चित्रित करने में व्यस्त थी, वे आत्मा की ज्यामिति की खोज में व्यस्त थे. विसंगति-निरर्थकता-तनाव-विध्वंस-अलगाव के वर्चस्व के बरक़्स वे सुसंगति, लगाव और अनुराग के प्रस्तावक थे. उन्होंने कभी प्रतिलोम होने का दावा किया, न कभी ऐसा होने की आकांक्षा पाली. पर वे थे प्रतिलोम ही.

यह भी कह सकते हैं कि वे लोकप्रिय और वर्चस्वशाली आधुनिकता का अन्य थे: उनकी वैकल्पिक आधुनिकता थी.

जब रज़ा साठ वर्ष फ्रांस में रहने-बिताने के बाद 2010 के अंत में स्वदेश आए तो यह नहीं पता था कि उनके जीवन का अंतिम चरण इतना कला-सक्रिय होने जा रहा है. उन्होंने इस चरण में साढ़े पांच बरस अपने देहावसान तक बिताए; कई बार बीमार पड़े; एक बार पैर की हड्डी टूट और उन्हें काफ़ी दिन बिस्तर पर लेटे रहना पड़ा; कई बार अस्पताल में भर्ती हुए. इस सबके बावजूद इस दौरान उन्होंने 500 से अधिक चित्र बनाए, एक्रलिक में, जलरंगों में- रेखा चित्र आदि मिलकर. गांधी जी से प्रेरित लगभग दस चित्रों की एक श्रृंखला बनाई.

अपनी सुपरिचित ज्यामिति बरतते हुए अपने पुराने कई अभिप्रायों का पुनरवलोकन किया. उन्हें न सिर्फ़ नई ऊर्जा और सक्रियता का अनुभव हुआ: निरंतरता में एक नई स्वतंत्रता का भी गहरा अहसास हुआ. निरंतरता और मुक्ति के नए युग्म ने उन्हें एक अप्रत्याशित क़िस्म की उच्छलता, उदग्रता और जिजीविषा से मानों लैस कर दिया. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वे अल्पभाषी हो गए, बहुत कम बोलते थे. उनके मित्र रामकुमार और कृष्ण खन्ना जब उनसे मिलने आते थे तो ऐसा कई बार हुआ कि रामकुमार और वे चुपचाप देर तक बैठे रहते थे.

पर शब्द की उनकी खोज कमज़ोर नहीं पड़ी थी. वे अपने चित्रों पर अंकन के लिए और अपने चित्रों के हिंदी शीर्षकों के लिए शब्द तलाशते रहते थे. उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थीं और एक आंख से दिखना लगभग बंद हो गया था. पर इस असमर्थता ने उनके चित्र बनाने को बाधित या विकृत नहीं किया. उनकी उंगलियां, चित्र के संदर्भ में, उनकी आंखें बन गईं. कला और जीवन के बीच की लगभग अनिवार्य दूरी उनके मामले में लगभग ग़ायब हो गई. अपनी मृत्यु के इतने नज़दीक बनाए गए चित्र जीवन के बारे में हैं, जीवन-राग से भरे हुए हैं और उनमें न तो आसन्न अंत का कोई आभास है, न ही इसका कि उन्हें गढ़ने-रूपायित करने वाला जीवन समापन के निकट है.

यह कहना चाहिए कि ये चित्र मृत्युंजय चित्र हैं, एक कालजयी चित्रकार की जीवनपूरित रचनाएं.

कृष्णा शती

कृष्णा सोबती की जन्म शती है. हालांकि वे देश में लोकतंत्र की दुर्दशा, उसमें बढ़ते झूठ-पाखंड-घृणा से अपने अंतिम दिनों में बहुत क्षुब्ध और उद्वेलित थीं, उनका लंबा जीवन पूर्णकाम कहा जा सकता है.

उन्होंने साहित्य में जो किया, सामाजिक जीवन और साहित्यिक व्यवहार जो किया, उन्होंने अपने समवयसियों और युवतर समकालीनों के साथ जो संवाद बनाया और क़ायम रखा, उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में जब भी ज़रूरी हुआ सार्थक और सशक्त हस्तक्षेप किया, वे जीवन भर लेखक के रूप में स्वाभिमानी रहीं, वे हमारे समय और समाज में दुस्साहिक अंतःकरण की ऊंची आवाज़ बनीं.

पुरुषाक्रांत हिंदी समाज में वे अपनी शर्तों पर एक बड़ी लेखक मानी गईं. उन्होंने सामाजिक नैतिकता, स्त्री के साथ व्यवहार को गहरे प्रश्नांकित किया. उनके अनेक स्त्री-चरित्र नई भारतीय स्त्री की शबीहें बने. सामान्य जीवन में चल रही हिंसा, विद्रूप, विडंबना, अंतर्विरोध, जिजीविषा, ललक, उछाह, ट्रैजेडी, हास्यास्पदता आदि की वे गाथाकार रहीं.

हिंदी कथाभाषा में उनका स्थान अनोखा है. हिंदी-उर्दू-पंजाबी का उनका सम्गुम्फन अभूतपूर्व है. वे लोकतंत्र की पहरेदार ही नहीं थीं, उसकी प्रवक्ता भी बनीं और एक लेखक-नागरिक के रूप में उन्होंने अपने साहित्य में इस लोकतंत्र का सत्यापन किया, विस्तार भी.

यह कहना किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं है कि कृष्णा सोबती का हिंदी लेखक होना हिंदी भाषा और साहित्य दोनों के सौभाग्य की तरह है. उनके मिलने से व्यक्ति, समाज, आत्म, विडंबना, जीवट, मानवीय ऊष्मा, कल्पना, यथार्थ, विभाजन, कथा-भाषा आदि की समझ और उपस्थिति ने हमारा भाषा और साहित्य की संपदा में कुछ मूल्यवान और अक्षय जोड़ा है. हम बहुत सारे यथार्थ से वंचित रह जाते अगर कृष्णा जी ने उसे रूपायित न किया होता. वे सत्ता, समय, राजनीति, समाज आदि के बरक़्स, भौतिक नश्वरता की अनिवार्यता के रहते साहित्य की अपराजेयता का एक शिखर हैं.

आजकल बहुत सारी झूठी उपलब्धियों पर गर्व करने का चलन है. जो समझदार और संवेदनशील हैं, जो लोतांत्रिक मूल्यों और मानवीय गरिमा की चिंता करते हैं, जो आज हिंदी के बहुविध क्षरण को लगभग लाचार देख रहे हैं, उन सबको गर्व होना चाहिए कि हम उस भाषा के हैं जिसमें कृष्णा सोबती रही हैं, रहेंगी: उज्ज्वल, अटल, अपराजेय.

स्त्री दर्पण-लेखा

जहां तक मैं जानता हूं ‘स्त्री लेखा’ पत्रिका स्त्रियों पर एकाग्र एकमात्र हिंदी साहित्यिक पत्रिका है. उसका अवैतनिक संपादन कवि-पत्रकार विमल कुमार करते हैं. उसका नया अंक, जो उसके तीसरे वर्ष का पहला अंक है, स्त्री रंगमंच पर एकाग्र है. उसमें रंगकर्मी रेखा जैन की जन्मशती को लेकर तीन साक्षात्कार हैं. दो साक्षात्कार कवि नरेश सक्सेना और कथाकार नासिरा शर्मा से हैं.

इसके अलावा बहुत सारे रंगकर्मियों जिनमें हेमा सहाय, अनीता गोपेश, नगीन तनवीर आदि से बातचीत है. कई रंग केंद्रों जैसे मुंबई, ग्वालियर, पटना से रिपोर्टें हैं. स्त्री रंगकर्म पर केंद्रित इतनी सारी सामग्री, बहुत दिनों बाद, एक साथ इस अंक में है.

सच तो यह है कि इस समय सारे भारत में, उसके विभिन्न भाषाभाषी अंचलों में, अनेक कलाओं जैसे रंगमंच, ललितकला, शास्त्रीय संगीत-नृत्य, साहित्य आदि में स्त्रियां बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य उपस्थिति हैं. स्त्रियों ने साहित्य और कलाओं के, संस्कृति के व्यापक परिसर में पिछले दो दशकों में बहुत सार्थक, तीक्ष्ण और व्यापक सक्रियता दिखाई है. इस सर्जनात्मक और बौद्धिक सक्रियता के कारण अनेक क्षेत्रों मे जिनमें इतिहास, समाजविज्ञान, पर्यावरण, मानव अधिकार, अध्यापन, शोध और साहित्य-कलाएं शामिल हैं, स्त्रियां शीर्ष पर पहुंची हैं. यह ज्ञान-विज्ञानबुद्धि-सृजन-अभिव्यक्ति-कर्मठता आदि अनेक रूपों में भारतीय लोकतंत्र का विस्तार और सत्यापन एक साथ है. यह तब हो रहा है जब एक पौरूष-भरी विचारधारा सार्वजनिक जीवन और सत्ता में बहुत आक्रामक होकर स्त्रियों को अपवर्जित और अवमूल्यित करने में लगी हुई है. बलात्कार, स्त्रियों के साथ हिंसा और अत्याचार के आंकड़े बताते हैं कि इनमें लगातार वृद्धि हो रही है. इस में भी हिंदी अंचल में उसका अधिकांश राष्ट्रीय प्रतिशत घटित होता रहता है.

‘स्त्री-लेखा’ की एक विशेषता यह है कि उससे पता चलता है कि कितने व्यापक रूप से, प्रमुख केंद्रों के अलावा छोटे शहरों-कस्बों में भी रंगकर्म में स्त्रियां संलग्न हैं. जब आधुनिक रंगमंच हिंदी में शुरू हुआ था तब और उसके बाद कई दशकों तक स्त्रियां रंगमंच से जुड़ने को बहुत इच्छुक नहीं होती थीं. बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि अब वे बड़ी संख्या में रंगकर्म में हिस्सा ले रही हैं और उनके बिना अब हिंदी रंगमंच सम्भव नहीं रह गया है.

एक क्षेत्र, रंगमंच से जुड़ा क्षेत्र, अलबत्ता, ऐसा है जिसमें स्त्रियों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम नज़र आती है. हिंदी में नाट्य लेखन यों तो समग्र रूप से उतना उदग्र और हस्तक्षेपकारी नहीं है जितना उसे इस समय होना चाहिए. पर उसमें भी स्त्रियों की हिस्सेदारी ख़ासी सीमित है. निर्देशन, अभिनय, दृश्यबन्ध, ध्वनि और प्रकाश संयोजन आदि में स्त्रियां बहुत काम कर रही हैं, पर नाट्य-लेखन में वे इतनी कम क्यों हैं? इसके बरक़्स साहित्य में कविता-कहानी-उपन्यास-आलोचना में स्त्रियां बड़ी संख्या में सक्रिय हैं.

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)