संसार भर के पुराने लेखकों या लेखिकाओं से- मसलन इटली के दांते से या भारत के कबीर से या ग़ालिब से- यह नहीं पूछा जाता था कि उनका अपने समय से क्या ताल्लुक़ है. वे अपनी कविताएं, कहानियां आदि लिखते थे और पाठक उन्हें पढ़कर या सुनकर आनंद लेते थे और साथ ही उन कृतियों का अपने समय से संबंध बना लिया करते थे. कृतियों से इस संबंध के कारण उनका नैतिक बोध भी प्रबल होता था- आज भी होता है- सौंदर्यबोध भी जाग्रत हो जाता था, आज भी होता है.

लेखक या लेखिका का धर्म अच्छे से अच्छा, गहरे से गहरा लिखना होता था, पाठक या श्रोता का बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ना या सुनना. इस पर विचार किया जाता था कि साहित्य के क्या लक्षण हों, या साहित्य में कितनी तरह के गुण या अवगुण हो सकते हैं. इस पर भी सोचा जाता था कि किसी कविता या गद्य रचना का अच्छे से अच्छा उच्चारण कैसे किया जाए, और किसी कविता या गद्य रचना को कितनी तरह से पढ़ा जाए. इस सब पर भारत, फ़ारस, अरब, यूनान और बाद के वर्षों में यूरोप में भी विचार-विमर्श हुआ करता था. पर लेखक या लेखिका से यह नहीं पूछा जाता था कि उसकी कृतियां प्रासंगिक हैं या नहीं, वे अपने समय को प्रतिबिंबित कर रही हैं या नहीं, वे अपने समय के साथ न्याय कर रही हैं या नहीं. यह मानकर चला जाता था कि हर साहित्यिक कृति आपको अपने समय से ऊपर ले जाकर एक अधिक अंतर्दृष्टि संपन्न और संवेदनशील मनुष्य के रूप में पुनर्नियोजित करती है.

पर हमारा समय अलग है, इसमें लेखक को अपने कृतित्व का हिसाब देना पड़ता है. एक ऐसा समय भी कुछ दशक पहले गुज़रा है जब उसे यह बताना पड़ता था कि उसका लेखन सर्वहारा के दुखों, आकांक्षाओं और निराशाओं को प्रतिबिंबित कर रहा है या नहीं, कि वह इतिहास की चालक शक्तियों के साथ खड़ा है या नहीं. सौभाग्य से वह समय बीत गया, साहित्य में मार्क्सवाद के वर्चस्व के दिन बीत गए.

मैं यह नहीं कह रहा कि वे पूरी तरह बीत गए हैं. वे कुछ हद तक अभी भी हैं और उनकी लगाई अदालत के कुछ सवालों का आज भी लेखकों को सामना करना ही पड़ता है. लेखक का अपने समय से क्या संबंध है, यह सवाल भी उसी अदालत से आया है. आज देश में लगी एक नई अदालत लेखक से बार-बार यह पूछती है: आपका अपने ‘राष्ट्र’ से क्या संबंध है? आप अपने राष्ट्र (जो दरअसल ‘नेशन’ का अनुवाद है.) की सुरक्षा के विषय में क्या सोचते हैं? क्या आप अन्य देशों- विशेषकर राजनीतिक रूप से असुविधाजनक देशों के विषय में क्या सोचते हैं आदि?

यह अलग से कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि ये सारे सवाल धुर आधुनिकतावादी बल्कि गहरे यूरोपीय सवाल हैं. इनमें शायद ही कोई भारतीय अंतर्दृष्टि हो- भारतीय सभ्यता की समझ का कोई स्थान नहीं है.

मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या पूरे संसार में एक ही समय चल रहा है? मेरे कहने का आशय यह है कि क्या यह कहा जा सकता है कि समूचे संसार में आज आधुनिकता का ही बोलबाला है, उसी आधुनिकता का जिसने शायद यह पहली बार दावा किया था कि वह पूरे संसार में, सभी देशों में कुछ ऐसे मूल्यों का संचार कर सकेगी जो हर जगह एक से होंगे. (भले ही उनके चोले अलग-अलग हों) इस दावे को बल्कि इस बड़बोलेपन को सच करने यूरोप और अमेरिका ने दुनिया के कितने समाजों को नष्ट किया है, इसका लेखा-जोखा टुकड़ों में तो अवश्य ही मिल जाएगा पर उस विनाश को किसी ने भी संपूर्णता में आज तक दर्ज नहीं किया है.

आधुनिकता को अलग-अलग रास्तों से अलग-अलग संस्कृतियों पर क़ाबिज़ कराया गया है. इसके कारण तमाम संस्कृतियां भीतर से ही खोखली होती चली गई हैं. लेकिन फिर भी इन तमाम ग़ैर-यूरोपीय संस्कृतियों ने अपने-अपने ढंग से खुद पर क़ाबिज़ आधुनिकता से संबंध बनाया है. इसके बावजूद भारत समेत ये तमाम संस्कृतियां अपनी विधायक-शक्ति को बचाए रखने में सफल नहीं हो पाई हैं. उन्हें खुद को बनाए रखने के लिए पश्चिम की ओर देखना ही पड़ता है. लेकिन अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक जिजीविषा के कारण भारत की आधुनिकता में जगह-जगह पर दरारें उपस्थित हो गई हैं. इन दरारों को ही ओझिल करने आज ‘भारतीयता’ की राजनीतिक दुहाई दी जाती है. पर इसके बावजूद ये दरारें आज भी महसूस की जा सकती हैं.

इन दरारों से देखने पर हम अनेक भारतीय परिवारों को अलग ही रोशनी में देख सकते हैं. उनमें पनपते रिश्तों को अलग ढंग से समझ सकते हैं. यहां भले ही आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रवेश हो चुका हो पर आज भी इन रिश्तों में ये तमाम समय लिपटे हुए हैं, जिन्हें आधुनिकता की चपेट में आया मानस बीत चुका मानने लगा है. इस जगह आकर यह स्पष्ट करना शायद ज़रूरी है कि

आज जिस भारतीय संस्कृति का राजनीतिक ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वह वो संस्कृति है ही नहीं जो इस सभ्यता में विकसित हुई थी. वह तथाकथित नए भारत की ‘नई पारंपरिक संस्कृति’ है. और यह ‘नई पारंपरिक संस्कृति’ पूरी तरह आधुनिकता की ही निर्मिति है.

यह आधुनिक राष्ट्र-राज्य को पुख़्ता करने के लिए मानो आधुनिकता की प्रयोगशाला में तैयार की गई बिल्कुल नई और कृत्रिम निर्मिति है. इसमें नैसर्गिक कुछ नहीं है. लेकिन यह इसलिए हो गया कि हमारे आधुनिक विचारकों ने उन तमाम समयों की लगातार अवहेलना की है जिनमें भारतीय समाज का अधिकांश, जीवन व्यतीत करता रहा है. फिर वह भले ही धीरे-धीरे टूटकर बिखर रहा है.

हर लेखक को अपने लेखन की निर्मिति के लिए कोई आधार आवश्यक होता है. भारतीय लेखक भी इसका अपवाद नहीं है. लेकिन आधुनिक यूरोप की तरह हम यह आधार एक दिशा में बहते समय में नहीं खोज सकते. उसे अपने समाज में व्याप्त कई तरह के समयों में अपने लेखन का आधार खोजना होता है. इन समयों को हम वास्तविक और काल्पनिक की कोटियों में भी विभाजित नहीं कर सकते. अगर हमारे लिए बरगद के वृक्ष की पूजा या हरतालिका तीज का समय वास्तविक है तो पटरियों पर दौड़ती तेज़ रेलगाड़ियों का समय भी उतना ही यथार्थ है. अगर यहां जैव-वैज्ञानिक शोध का समय वास्तविक है तो पोती के रूप में पुनर्जन्म पाए किसी पुरखे का समय भी.

मैं इस बात से किसी कीमत पर इनकार नहीं कर सकता कि मुझे एक साथ कई समयों में रहना पड़ता है, यह मेरा चयन नहीं, मेरे आसपास के जीवन की सच्चाई है. आज से क़रीब बीस वर्ष पहले जब मैं परधान आदिवासियों के एक गांव पाटनगढ़ गया, मुझे लगा मानो मैं किसी बिल्कुल ही अजनबी जगह में आ गया होऊं, वहां मृतकों या देवताओं को गोचर उपस्थितियों की तरह बरता जा रहा था. मानो वे सब उस गांव में सबके बीच सहज विचर रहे हों.

पर जैसे ही मैंने कुछ समय वहां बिताया, मुझे पाटनगढ़ में घट रहे समय और मेरे शहर भोपाल के समय के बीच बारीक़ किस्म की निरंतरता महसूस होने लगी: पाटनगढ़ का समय अलग था पर वह मेरे शहर के समय से किन्हीं अंतःसलिल धाराओं के सहारे जुड़ा हुआ भी था. अगर ऐसा न हुआ होता तो मैं परधान चित्रकारों पर अपनी किताब ‘जनगढ़ कलम’ न लिख पाया होता.

यहां आकर यह कहना शायद उचित होगा कि यह सच है कि भारत में एक साथ अनेक समय घटते रहते हैं, पर यह बात भी उतनी ही सच है कि इन तमाम समयों के बीच बारीक सही पर कोई-न-कोई संबंध ज़रूर विकसित हो गया है. ये तमाम समय आपस में भिन्न होते हुए भी आपस में किन्हीं बारीक धागों से जुड़े हुए हैं. वे भिन्न है पर एक-दूसरे के विरोधी नहीं. समावेशी संस्कृति में यह गुण भी हुआ करता है: वह तमाम समयों को एक-साथ रहने का अवकाश प्रदान करती है.

समावेशी संस्कृति की यही अंतश्चेतना आज राष्ट्रवाद की छाया में मुरझाने की ओर अग्रसर है. राष्ट्रवादी विचारधारा की विजय देश की भिन्नताओं को नष्ट कर उनके भीतर धड़कते अलग-अलग समयों को भी निष्प्राण कर देगी. और इस तरह इस सभ्यता की सुंदरता और नैतिक विवेक को भी.

लेकिन ऐसी तमाम प्रक्रियाओं के बावजूद पृथ्वी के इस हिस्से में अब तक अनेक संस्कृतियां स्पन्दित हैं. इस कारण यहां के जीवन को किसी एक ढांचे में ढालकर देख पाना संभव नहीं है. अगर मेरा एक पांव आदिवासी जीवन में है और दूसरा किसी महानगरीय जीवन में तो मेरे पास इन दोनों को किसी एक सरल कहानी में, एक नैतिक दृष्टि में गूंथने का कोई आधार नहीं बनता.

मेरे लेखन को अक्सर आलोचक और पाठक समय से खेलने के रूप में प्रतिपादित करते आए हैं. हो सकता है उस लेखन को वैसे भी देखा जा सकता हो. पर एक साथ कई समयों में रहने के अलावा (चाहे वह ऐन्द्रिक स्तर पर हो या रूपकात्मक) चारा ही क्या है. अगर हम एक साथ अनेक समयों में रहते समाज हैं, हमारे लेखन को भी एक साथ अनेक समयों का सामना करना होगा. हम यह सामना किस तरह करते हैं, यह हमारी सामर्थ्य और प्रतिभा पर निर्भर करता है, पर यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भारतीय लेखक बिना अपनी लेखकीय-नैतिकता की बलि दिये, बच नहीं सकता.

मेरी अनेक कविताएं इसी उलझे हुए, पर निरंतर डिकोड करने की मांग करती भारतीय जीवन की सच्चाई से उत्पन्न हुई हैं, जहां तीनों अवस्थाओं- जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव समान अधिकार और वैधता से साझा करता है.

मेरी अनेक कहानियों के कई चरित्रों पर भय की छाया मंडराती हुई महसूस होती है, ऐसा मेरे उस्ताद निर्मल वर्मा मुझसे कहा करते थे. अक्सर मैं इसका कारण सोचने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों है कि मेरी अनेक कहानियों में लगभग सभी खूबसूरत और गहन रिश्ते टूटने के कगार पर हुआ करते हैं. ऐसा क्यों होता है कि लगभग हर ऐसे रिश्ते पर किसी बाहरी शक्ति की छाया पड़ती रहती है?

मैं निश्चय ही इसका कोई प्रमाणिक उत्तर नहीं दे सकता. लेकिन मुझे भारतीय जीवन में भी कम-से-कम पिछले कुछ वर्षों से हर सुंदर संबंध या संरचना पर अपशकुन की छाया मंडराती हुई दिखायी देती है. अपने समय में घटती अनेक घटनाओं पर सोचते हुए मुझे कभी-कभी, आत्मश्लाघा के क्षणों में, अपनी कहानियां याद आती हैं. इसे मेरा सौभाग्य समझा जाए या दुर्भाग्य, मैं यह सहज रूप से कह सकता हूं कि मैं कभी भी एक ऐतिहासिक समय में नहीं रह सका. मुझे न सिर्फ़ एक साथ कई समयों में एक रहना पड़ा बल्कि इस तरह के जीवन की आत्मचेतना भी मुझमें काफ़ी तीखी रही है.

यही कारण है कि मैं प्रेमचंद और उनके उत्तराधिकारियों की रचनाओं से वैसा आत्मीय संबंध नहीं जोड़ा पाता जैसा कि उदाहरण के लिए निराला, कृष्ण बलदेव वैद, निर्मल वर्मा या वागीश शुक्ल जैसे लेखकों के कृतित्व से.

कुछ समय पहले की बात है, मेरे मित्र महान रंग निदेशक रतन थियाम मुझे बता रहे थे कि मणिपुर में वैष्णव परंपरा ने आकर मेतै परंपरा को विस्थापित या नष्ट नहीं किया, बल्कि उसके आने से ये दोनों ही परंपराएं साथ रहती रहीं हैं- जापान में बौद्ध धर्म और शिण्टो परंपरा की तरह. पर क्या यह कमोबेश पूरे देश की सच्चाई नहीं रही है. शायद इसका एक कारण हमारे उन महाकाव्यों का स्वरूप है जिनके आधार पर हमारी सभ्यता पुष्पित-पल्लवित हुई हैं.

पर मेरी कहानियों के चरित्रों की तरह ही इन पर अपशकुन की छाया पड़ना शुरू हो गई है. हमारी सभ्यता की समावेशिता, हमारे महाकाव्यों के खुलेपन पर आधुनिकता के सबसे खतरनाक हथियार और ‘एक-से-पन’ के प्रस्तावक राष्ट्रवाद का हमला हो रहा है. हम इस भारतीय महाकाव्यात्मक अंतश्चेतना को इस हमले से किस हद तक बचा सकेंगे, यही हमारी सृजनशीलता की केंद्रीय चुनौती है.

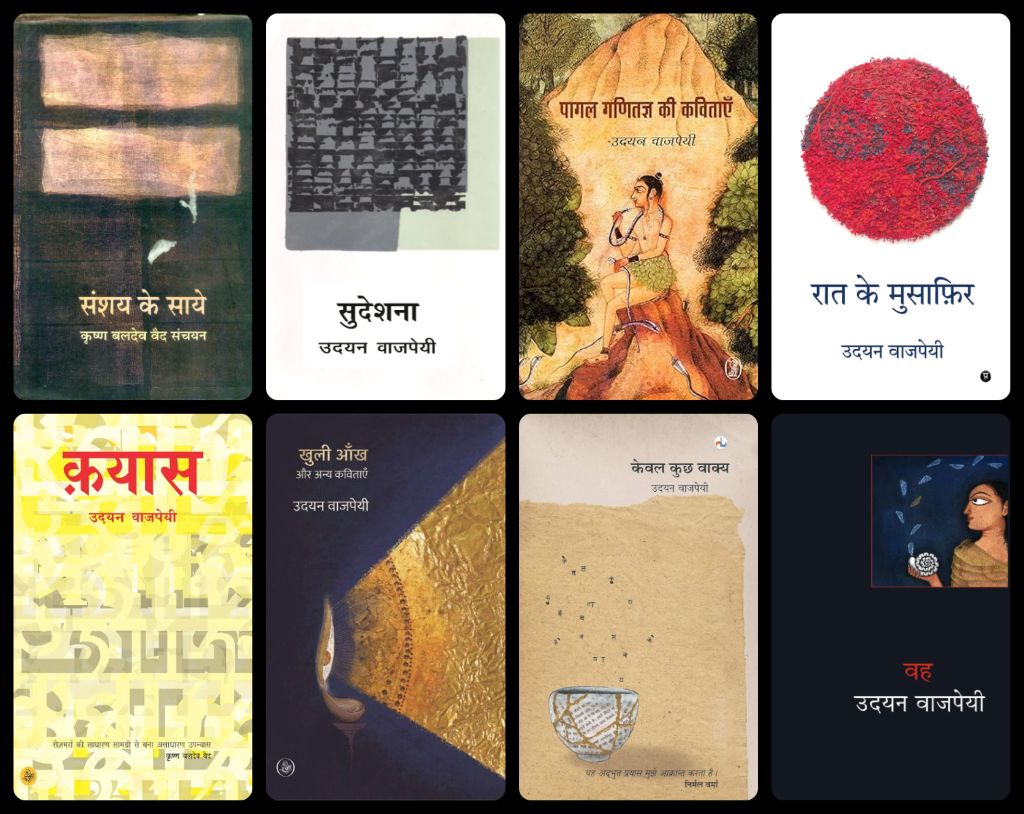

(उदयन वाजपेयी कवि-कथाकार और विचारक हैं.)

(इस श्रृंखला के सभी लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)