स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मदांध गोरी सत्ता द्वारा 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग में किए गए नृशंस नरसंहार के बाद नौजवानों में फैले व्यापक क्षोभ और रोष ने क्रांतिकारी आंदोलन को चरम पर पहुंचाया और उसके योद्धा शहादतों को लेकर परस्पर प्रतिद्वंद्विता करते दिखने लगे तो उसके संगठकों में यह सोचकर संतोष का भाव जागा कि वे क्रांति कर्म की इमारत के शिखर के लिए अनेक कंगूरे जुटाने में सफल हो गए हैं.

फिर भी उसके सिद्धांतकार भगवतीचरण वोहरा ‘नींव की ईंटों’ की कमी के अहसास से मुक्त नहीं हो पाए. इसलिए वे प्रायः कहा कहते थे कि क्रांतिकारी आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसमें ऐसे युवकों की भागीदारी बहुत जरूरी है, जो आशा की अनुपस्थिति में भी, किसी भी तरह के भय व झिझक के बिना, युद्ध जारी रख सकें. साथ ही उस मृत्यु के वरण को तैयार हों, जिसके लिए न कोई आंसू बहे, न कोई स्मारक बने.

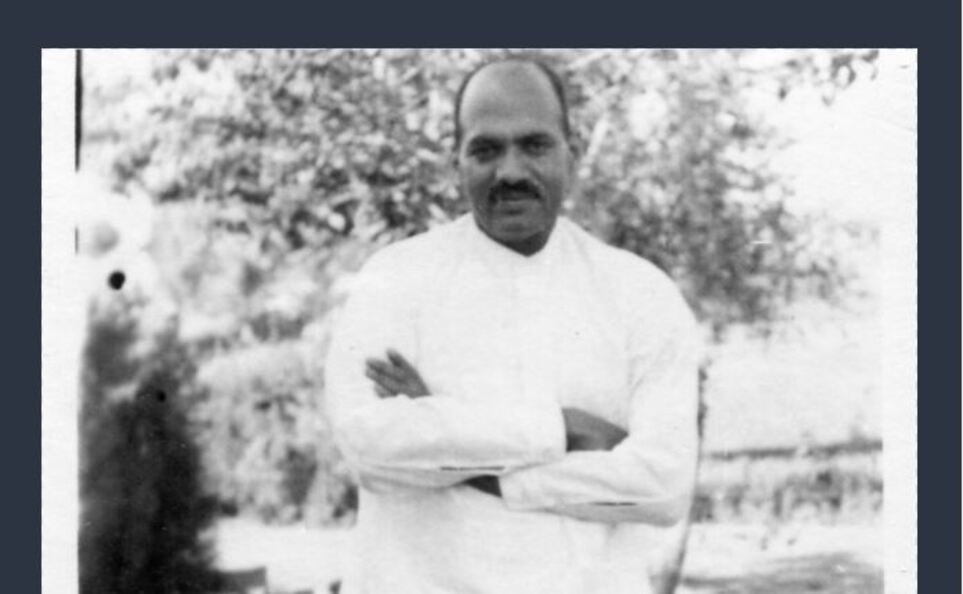

1900 के आसपास (ठीक जन्मतिथि का पता नहीं) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद शहर में कपड़ा व्यवसायी रघुनाथ प्रसाद गुप्त के बेटे के तौर पर जन्मे कुंदनलाल गुप्त (जो छुटपन में ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए थे) जैसे उस आंदोलन की यही जरूरत पूरी करने के लिए बने थे.

शिखर पर पहुंचने या उसका कंगूरा बनने की चाह से परे, किसी भी व्यक्तिगत उपलब्धि या मान से सर्वथा निर्लिप्त, किसी भी अवसर पर किसी भी तरह के बलिदान व योगदान के लिए प्रस्तुत और किसी भी प्रतिफल की आकांक्षा से सर्वथा मुक्त.

माता-पिता, घर-परिवार, जन्म की तिथि व स्थान और जाति-धर्म वगैरह के बंधनों को तो उन्होंने इस तरह तोड़ डाला था कि किसी को भनक तक नहीं लगने देते थे कि वे कब व कहां पैदा हुए और कैसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं.

बेकद्री के दौर में

क्रांतिकारी आंदोलन की अपनी भूमिकाओं में तो वे सर्वथा अज्ञात व अनाम बने ही रहे, स्वतंत्रता के बाद क्रांतिकारियों की बेकद्री के दौर में भी उन्होंने कभी आगे आकर यह दावा नहीं किया कि उस संग्राम में अपने योगदान के लिए वे सिर आंखों पर बिठाए जाने के पात्र हैं.

हालात नाकाबिल-ए-बर्दाश्त हो गए तो भी उन्होंने ऐसी दावेदारी के बजाय गिरानी व गुरबत की जिंदगी चुन ली और लंबे समय तक चुपचाप उसका हलाहल पीते हुए 16 जनवरी,1978 को इस संसार को अलविदा कह गए.

इसके चलते देश उनके रहते तो उनकी सेवाओं से अंजान रहा ही, उनके जाने के बाद भी अंजान ही बना रहा और उन्हें ठीक से अपनी श्रद्धा के दो फूल भी अर्पित नहीं कर सका.

बहरहाल, स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी पहली बड़ी सक्रियता 1919 में ही सामने आ गई थी, जब वे ठीक से युवा भी नहीं हुए थे.

उस वक्त उन्होंने कुख्यात रौलेट ऐक्ट के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया और धरपकड़ शुरू होने पर अज्ञातवास में चले गए थे. बाद में 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू हुए तो उन्होंने उनमें नेतृत्वकारी भूमिका निभाई.

बीसवीं शताब्दी के इसी तीसरे दशक में दिल्ली के ऐतिहासिक फिरोजशाह कोटला किले के खंडहर क्रांतिकारियों की संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़ी बैठकों के स्थल बन गए और उनमें से एक बैठक में शचींद्रनाथ सान्याल द्वारा गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में बदला गया तो कुंदनलाल उसके शस्त्रागार प्रमुख बनाए गए और उन्हें राजस्थान में उसके गठन का दायित्व सौंपा गया. इस दायित्व का उन्होंने बेहद कुशलता से निर्वाह किया.

काकोरी एक्शन के फरार अभियुक्त

क्रांतिकारी आंदोलन के लिए धन जुटाने हेतु आर्मी के क्रांतिकारियों ने नौ अगस्त, 1925 को एक एक्शन के तहत लखनऊ में काकोरी रेलवे स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना लूट लिया तो उसमें शामिल न होने के बावजूद गोरी पुलिस ने कुंदनलाल को अभियुक्त बना दिया.

इस आधार पर कि वे कई दूसरे एक्शनों में शामिल रहे थे. अनंतर, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के लिए जमीन-आसमान एक कर दिए, लेकिन, जैसे चंद्रशेखर आजाद को, वैसे ही उनको भी पकड़ने में विफल रही.

राजेंद्र पटोरिया ने अपनी पुस्तक ‘पचास क्रांतिकारी’ में लिखा है कि पुलिस उन्हें आगरा में ढूंढती तो पता चलता कि वे कानपुर में हैं और कानपुर में ढूंढती तो वे कहीं अन्यत्र देखे जाते. इस लुका-छिपी के बीच उन्होंने कुछ दिन कानपुर में रहकर गणेशशंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र ‘प्रताप’ में काम भी किया.

जानकारों के अनुसार पुलिस उनको इसलिए भी गिरफ्तार नहीं कर पाई कि उसके पास उनकी एक भी फोटो नहीं थी. वह उनकी गिरफ्तारी के लिए पोस्टर छपवाती तो उसमें भी उसे फोटो की जगह काली कर देनी या खाली छोड़ देनी पड़ती.

इस बीच व्यापक धरपकड़ के बीच क्रांतिकारियों द्वारा आर्मी के पुनर्गठन की जरूरत महसूस की जाने लगी तो कुंदनलाल से उसका नेतृत्व संभालने का निवेदन किया गया. लेकिन उन्होंने यह कहकर उसे नकार दिया कि नेतृत्व के लिए चंद्रशेखर ‘आजाद’ ही सबसे उपयुक्त योद्धा हैं. इसके बाद वे आजाद के साथ मिलकर आर्मी को नए सिरे से शक्तिशाली बनाने में लग गए.

शस्त्रागार प्रमुख की भूमिका

1929 में 8 अप्रैल को बहरों को सुनाने के लिए सेंट्रल असेंबली में ऊंची आवाज वाले बम धमाके करने से पहले उसकी योजना को अंतिम रूप देने हेतु आर्मी की बैठक हुई तो कुंदनलाल अस्वस्थ थे. फिर भी उन्होंने यह कहकर इस एक्शन के लिए अपना नाम आगे कर दिया कि इसके लिए स्वस्थ साथियों का कहीं ज्यादा मूल्यवान जीवन खतरे में डालने की भला क्या जरूरत है?

क्रांतिकारी बिजाय कुमार सिंहा ने अपने एक संस्मरण में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुंदनलाल का तर्क था कि बम फेंकने के लिए उनके जैसे बीमार सैनिक का सेंट्रल असेंबली जाना ज्यादा उपयुक्त होगा.

बहस में उनका तर्क स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इससे उस एक्शन में उनकी भूमिका ख़त्म होकर नहीं रह गई. क्योंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंके, उनको बनाने की तैयारी आगरा की उस फैक्टरी में ही की गई थी, जिसे कुंदनलाल ने आर्मी के शस्त्रागार प्रमुख के तौर पर आजाद के साथ मिलकर खोला था.

विडंबना यह कि काकोरी ट्रेन एक्शन के विपरीत इस मामले में वे न गिरफ्तारी से बच पाए, न ही सजा से. सजा सुनाए जाने के बाद 1930 से 1933 तक उनको त्रिचनापल्ली, मद्रास और बंगाल की जेलों में रखा गया, फिर इस डर से कि वे जेल में रहते हुए किसी नए ‘षड्यंत्र’ की भूमिका न बनाने लग जाएं, अंडमान निकोबार की अमानुषिक यातनाओं के लिए कुख्यात जेल में भेज दिया गया.

बटुकेश्वर दत्त और जयदेव कपूर भी उसी जेल में बंद थे. लेकिन 1937 आते-आते जेल की यातनाओं से कुंदनलाल की सेहत इतनी खराब हो गई कि गोरी सत्ता को उन्हें रिहा कर देना पड़ा.

रिहाई के बाद क्रांतिकारी आंदोलन के बुरे दिनों में भी उन्हें हारकर अपने घर (फैजाबाद) का रास्ता पकड़ लेना गवारा नहीं हुआ. इसके बजाय उन्होंने दर-ब-दर होते रहकर भी स्वतंत्रता संग्राम लड़ते रहने का फैसला किया.

असहयोग आंदोलन में भी जेल

1942 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें भागीदारी के चलते उन्हें फिर जेल भेज दिया गया और वे तीन साल बाद 1945 में छूटे.

प्रसंगवश, जैसी कि क्रांतिकारी आंदोलन की परंपरा थी, जाति व धर्म आदि के भेदभावों के वे इस हद तक खिलाफ थे कि अपने नाम के बाद कभी ‘गुप्त’ नहीं लिखते थे और चाहते थे कि लोग उनको ‘कुंदनलाल’ नाम से ही जानें.

वे कभी किसी को न अपना जन्मस्थान बताते थे, न अपने माता-पिता या अन्य परिजनों की चर्चा करते थे. इसका एक कारण यह भी था कि वे नहीं चाहते थे कि उनके क्रांतिकर्म का खामियाजा उनके माता-पिता या परिजनों को भुगतना पड़े. पुलिस उनके पास पहुंच जाए और उन्हें सताए.

इस स्थिति को उनके परिजनों ने भी स्वीकार कर लिया था और वे पुलिस उत्पीड़न के डर से उनसे अपना किसी तरह का सम्बन्ध स्वीकार नहीं करते थे. (उनके कुछ वंशज आज भी फैजाबाद में रहते हैं, लेकिन उनका कुंदनलाल से अपरिचय जस का तस है.)

यही कारण है कि 1945 में जेल से रिहाई के बाद भी, भले ही तब तक आजादी की पदचाप सुनाई देने लगी थी, कुंदनलाल ने नागपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया.

नागपुर निवासी वरिष्ठ पत्रकार और संपादनकर्मी प्रकाश चंद्रायन बताते हैं कि कुंदनलाल एक बार नागपुर आए तो नागपुर के ही होकर रह गए और 1978 में अपनी अंतिम सांस तक यहीं रहे.

लेकिन इस दौरान वे इतने खोए-खोए से रहने लगे थे कि क्रांतिकारी आंदोलन और उसमें अपनी भूमिका के बारे में कोई बात नहीं करते थे. उस भूमिका के बदले कोई सुख सुविधा तो उन्होंने तब भी नहीं चाही, जब बढ़ती उम्र की शारीरिक असमर्थताएं उन पर इतनी हावी हो गईं कि उठने-बैठने के लिए भी सहायता की जरूरत महसूस होने लगी.

तब भी नहीं, जब वे नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से दवाएं पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने को अभिशप्त थे और एक बार बेहोश होकर गिर भी पड़े थे. यह भी बताते हैं कि 1937 में अंडमान निकोबार की जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कल्कत्ता (अब कोलकाता) जाकर वहां के ‘लोकमान्य’ नामक हिंदी दैनिक में भी काम किया था. ताकि उनकी खुद्दारी बरकरार रहे और किसी के आगे हाथ पसारे बगैर ज़िन्दगी चलती रहे.

उस वक्त पत्रकारिता का वह हुनर उनके बहुत काम आया था, जो उन्होंने कानपुर वाले दिनों में ‘प्रताप’ में काम करते हुए हासिल किया था. लेकिन कल्कत्ता में उनका मन रमा नहीं इसलिए 1945 में जेल से छूटने पर वे नागपुर चले गए और पत्रकारीय जीवन अपना लिया. इस जीवन में भी उनकी एकांतिकता ऐसी थी कि उनके साथ सालों काम करने वाले भी नहीं जान पाए कि उनके बगल बैठकर काम करने वाला व्यक्ति कभी शहीद-ए-आजम भगत सिंह का बेहद करीबी क्रांतिकारी था.

जीते जी भुला दिए गए

शेष देश के लिए यह उनके अज्ञातवास की-सी स्थिति थी. लेकिन अरसे तक किसी ने यह पता करने के लिए भी उनकी सुध नहीं ली कि वे जिंदा हैं या दुनिया को अलविदा कह गए. इस दौरान कोई बारह वर्षों तक वे एक टिन शेड में भी रहे, जिसे गैरेज के रूप में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था. वह तो भला हो रामकुमार भ्रमर का, जिन्होंने उन दिनों की लब्धप्रतिष्ठ पत्रिका ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’ में एक लेख लिखकर देश को बताया कि कुंदनलाल किस हालत में और कहां हैं. इसके बाद उनका उनके साथी क्रांतिकारियों से फिर से पत्र-व्यवहार शुरू हुआ.

असहयोग आंदोलन से पहले और उसमें भाग लेकर तीन साल जेल में बंद रहने के बाद वे नागपुर के हिंदी पत्र ‘लोकमत’ में काम करते थे. फिर कृष्णानंद सोख्ता के साप्ताहिक ‘नया खून’ और नरकेसरी प्रकाशन के दैनिक ‘युगधर्म’ में भी कलमें घिसीं. इनमें ‘युगधर्म’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का समर्थक था, जिसमें उनकी वामपंथी विचारधारा के लिए उन्हें लगातार संदेह की निगाह से देखा जाता था. फिर भी वे उसमें काम करने को मजबूर थे क्योंकि और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था.

उन्होंने जिन भी पत्रों में काम किया, दूसरे पत्रकारों और सम्पादनकर्मियों की तरह न कभी लेटलतीफी की आदत प्रदर्शित की, न बेमतलब की गप्पें हांकीं. वैसे भी, जैसा कि पहले कह आए हैं, गुमसुम रहने की उनकी आदत इसकी इजाजत नहीं देती थी. अनुशासन, संयम, नियमितता और निर्भीकता जैसे तत्व उनके व्यक्तित्व के अविभाज्य अंग हो चले थे.

सबसे बड़ी विवशता

सोलह जनवरी, 1978 को उन्होंने लगभग विपन्नावस्था में अंतिम सांस ली तो उनका सबसे बड़ा गौरव यह था कि उन्होंने अपनी देशसेवा के बदले प्रसिद्धि व पुरस्कार कुछ नहीं चाहा. और सबसे बड़ी विवशता यह कि जब वे गम्भीर रूप से बीमार पड़े तो उनके एक शुभचिंतक ने उनकी सहायता के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को एक पत्र लिख दिया.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस पत्र को महाराष्ट्र की तत्कालीन बसंतराव नाईक सरकार को भेजा तो उसने उन्हें तीन वर्ष के लिए साठ रुपये महीना की सहायता देने की ‘मेहरबानी’ की. ‘ऊंट के मुंह में जीरे’ जैसी इस मेहरबानी की तीखी आलोचना के बाद उसे बढ़ाकर 150 रुपया कर दिया गया और केंद्र सरकार की तरफ से भी ढाई सौ रुपया दिया जाने लगा.

इसके बावजूद अंतिम दिनों में उनकी हालत देखकर कई लोगों को एक क्रांतिकारी के शब्द याद आते थे कि क्रांतिकारियों का बेहतर अंत यह है कि वे फांसी पर चढ़कर शहीद हो जाएं या दुश्मनों की गोलियों का मुकाबला करते हुए खत्म हो जाएं. अन्यथा देश की आजादी के लिए मर मिटने के बावजूद देश के आजाद होने पर उन्हें खामोशी से किसी गोशे (कोने) में बैठ जाना पड़ता है.

जो भी हो, आज की तारीख में उनकी जन्मस्थली फैजाबाद ने भले ही उन्हें पूरी तरह भुला रखा है, प्रकाश चंद्रायन बताते हैं कि उनकी कर्मभूमि नागपुर में उनकी स्मृतियों को संजोने के कई उपक्रम विद्यमान हैं.

(इस टिप्पणी में इस्तेमाल किए गए कई तथ्य व विवरण राजेंद्र पटोरिया की 2014 में प्रकाशित पुस्तक ’50 क्रांतिकारी’ के ‘कुंदनलाल गुप्त’ शीर्षक अध्याय में किए गए उल्लेखों पर आधारित हैं. उनके लिए लेखक श्री पटोरिया का आभारी है.)

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)