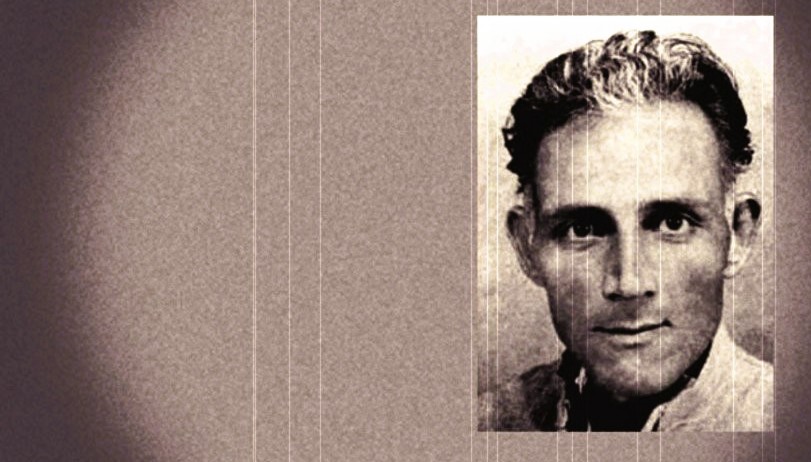

मुक्तिबोध की, 47 वर्ष की अल्पायु पूरा होने के पहले, दिल्ली में 11 सितंबर 1964 को मृत्यु हुई थी. उससे पहले वे महीनों अस्पताल में अचेत थे और सिर्फ़ अपनी मां को कभी-कभी पुकारते थे, अपनी तन्द्रा में एकाध सेकेंड की मुहलत मिलने पर. यह कहना भी मुश्किल है कि उन्हें अपने जीवन के समाप्त होने का कोई बोध, पल भर के लिए सही, हुआ होगा.

उनकी सभी कविताएं, एक तरह से, अपने विषय-वस्तु और उसकी असह्य जटिलता के कारण, उनके बीहड़ अदम्य शिल्प के कारण, अधूरी रहने को अभिशप्त थीं. उनका जीवन भी अधूरा ही रहा आया. पर इस अधूरेपन में भी कितना सारा जीवन, उसकी जटिलता, अपना समय और उसके विकराल विद्रूप को वे कविता में सहेज पाए, यह हिंदी साहित्य के स्थायी आश्चर्यों में से एक है.

यह बेहद दुखद संयोग की बात है कि उस समय मेरी आयु 23 बरस की थी और वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मैंने, अपनी आंखों से, मरते हुए, अपने जीवन में देखा. उनके अवसान के कुछ मिनट पहले, उनके सिरहाने, कृष्णा सोबती द्वारा भेजे फूल, मैंने रखे थे. उनका शरीर धीरे-धीरे शांत हुआ. तब कौन जानता था कि उनकी कविता तभी, शायद तभी, अनश्वर जीवन में बेचैन और बीहड़, प्रश्नवाचक और उद्विग्न, उठ, जाग और सजीव हो रही थी. काल उन्हें लील रहा था और उनका साहित्य कालजयी हो रहा था.

भारतीय राजनीतिक थ्योरी

पश्चिमी राजनीतिक थ्योरी की ऐसी व्याप्ति है कि अक्सर हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि अन्यत्र भी राजनीतिक थ्योरी, किसी न किसी रूप में, विन्यस्त और विकसित हुई है और किसी थ्योरी विशेष को सार्वभौम मानने की कोई बौद्धिक या नैतिक बाध्यता नहीं है. हरेक थ्योरी उस अंचल विशेष के अपने ऐतिहासिक और राजनीतिक अनुभवों, विशिष्ट परिस्थिति और स्थानीयता से विकसित हुई है और उनमें से हरेक में ऐसे तत्व, अवधारणाएं और विधियां हैं जो अन्यत्र भी लागू होते हैं और ऐसे भी जो वे अन्यत्र से लेकर उपयोगी पाती है.

ज्ञान की सार्वभौमिकता पर किसी अंचल का एकाधिकार नहीं होता, न होना चाहिए. दूसरी ओर, यह भी सही है कि पश्चिम ने अपने साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक वर्चस्व के चलते यह धारणा बहुत व्यापक कर दी कि पश्चिमी सिद्धांत और ज्ञान तो सार्वभौम है; बाक़ी सिद्धांत और ज्ञान, अगर वे संयोग से हैं, क्षेत्रीय या आंचलिक. इस निराधार धारणा का प्रश्नांकन और प्रत्याख्यान होना, सौभाग्य से, शुरू हुआ और ज्ञान और सिद्धांत की बहुलता का बौद्धिक और सांस्कृतिक एहतराम होना भी.

हाल ही में दिल्ली में एसोसिएशन फॉर क्रिएटिव थ्योरी द्वारा रज़ा फ़ाउण्डेशन और अन्य के सहयोग से आयोजित ‘भारतीय राजनीतिक थ्योरी: पॉसिबिलिटीज़ एंड चैलेन्जेज़’ इस सिलसिले में एक गंभीर सामयिक उद्यम के रूप में देखा जाना चाहिए.

यह दिलचस्प है कि अभी कुछ समय पहले तक साहित्य में आलोचनात्मक विमर्श में थ्योरी का अनूठा आतंक हो गया था. थ्योरी इतनी स्वतंत्र और स्वायत्त हो गई थी कि ठोस साहित्य के बारे में कम, अपने ही बारे में अधिक हो गई थी. उसकी उपस्थिति अब धूमिल हो गई है. हमारे समय को सत्यातीत समय, उत्तरोत्तर आधुनिक, उत्तर थ्योरी समय भी कहा गया है.

सवाल उठना लाज़िमी है कि क्या ऐसे समय में हम उत्तर राजनीतिक थ्योरी के चरण में नहीं पहुंच गए हैं? कई बार लगता है कि आज सचाई इतनी विकराल और हिंस्र है कि उसने सारी थ्योरी को कुचल डाला, नष्ट कर दिया है.

अगर हम भारत की इस समय जो हालत है उसका विश्लेषण करें तो उसके ये पक्ष उभरते हैं: क्रूरता का मोहक सौंदर्य, हिंसा का आकर्षण और प्रेम, झूठों-झांसों का अपार घटाटोप, लिचिंग-बुलडोज़िंग का आनंददायी तमाशा, त्योहारों पर खून-ख़राबे के जश्नों में कायाकल्प, विस्मृति का संस्थानीकरण, बढ़ती शहराती अराजकता-अव्यवस्था, सार्वजनिक संवाद में बढ़ती अभद्रता, संवैधानिक और उदार मूल्यों पर लगातार आक्रमण, सहानुभूति और अंतःकरण का बढ़ता संकोच और विजड़ता, पराई पीर के प्रति असंवेदनशीलता, गणतंत्र का हर रोज़ तोड़ा-बिखेरा जाना, लोकतंत्र का बहुसंख्यकवाद में विघटन, शहरों में बर्बरों के आगमन और प्रवेश पर स्वागत द्वारों का निर्माण, विचारों से विदाई और नए विचारों की अनुपस्थिति, रचनात्मकता को साहित्य और कलाओं से विस्थापित कर टेक्नोलॉजी में अवस्थित करने की विशद चेष्टा, ज्ञान का अवमूल्यन और अज्ञान का महिमा-मंडन, न्याय की बढ़ती दुर्लभता.

इसके अलावा व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का व्यवस्थित अवमूल्यन, समाज को निरे बाज़ार में बदलने का अभियान, मीडिया के बड़े संपन्न हिस्से की सत्ता-भक्ति, लोकतंत्र-विरोध, असहमति और विरोध का अपराधीकरण, बढ़ती सतही, अध्यात्मशून्य धार्मिकता, चुप्पी और कायरता की बिरादरी और घृणा के विशद व्यापार का उल्लेख भी करना चाहिए.

क्या ऐसी कोई थ्योरी, सैद्धांतिकी हो सकती है जो इस सबको हिसाब और ध्यान में ले, इनका ईमानदारी से निडर बखान और व्याख्या करे और इस बहुत दारूण दुर्दशा से बाहर निकल सकने का कोई रास्ता सुझा सके !

कठमुल्लेपन का बढ़ता भूगोल

‘विकसित भारत’ में अगर आर्थिक प्रगति हो रही है तो दौलत कुछ लोगों की बढ़ रही है और व्यापक समाज में अभूतपूर्व ढंग से बेकारी और बेरोज़गारी बढ़ रही है. झूठ-घृणा तेज़ी से फैल रहे हैं; सांप्रदायिक सद्भाव तेज़ी से नष्ट हो रहा है; सभी नागरिक या तो राज्य की निगरानी में हैं या कि एक-दूसरे पर जासूसी करने लगे हैं. धर्म आक्रामक और हिंसक हो रहे हैं और उनमें कठमुल्लापन विस्तार पा रहा है. इस विस्तार के दो प्रसंग हाल के हैं.

पहला है बंगाल का, जहां राज्य-पोषित उर्दू अकादमी ने प्रसिद्ध और लोकप्रिय उर्दू कवि, फ़िल्मी हस्ती जावेद अख़्तर की मौजूदगी वाले एक कार्यक्रम को इसलिए टाल दिया कि उस पर कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने यह दबाव डाला कि जावेद नास्तिक और इस्लाम-विरोधी हैं और उन्हें नहीं बुलाया जाना चाहिए.

दूसरा है बेंगलुरू का, जहां एक भाजपा राजनेता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई कि अंततरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से विभूषित कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के प्रख्यात मैसूर दशहरा समारोह का उद्घाटन करने के निमंत्रण पर रोक लगाई जाए क्योंकि जनरोष है, सांप्रदायिक सद्भाव खंडित होगा.

पहले में अकादमी ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया है, दूसरे में मामला उच्च न्यायालय के सामने विचार के लिए है, जिसने इसे तत्काल सुनने से मना कर दिया. संयोगवश दोनों प्रसंगों में मुसलमान लेखकों को लेकर विवाद खड़ा किया गया है. पहले में कट्टर मुसलमानों की आस्था आहत हुई है, दूसरे में हिंदुओं की आस्था आहत होने का अंदेशा है. पहले में जावेद अख़्तर पर इस्लाम-विरोधी वक्तव्य देने का आरोप है, दूसरे में हिंदू-विरोधी वक्तव्य देने का.

यह दुहराना अनावश्यक होना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र असहमति और प्रश्नांकन को अपना मूल आधार बनाता है जैसा कि स्वयं भारतीय चिन्तन परंपरा ने भी सदियों तक बनाया. बौद्ध-जैन-सिख धर्म तो असहमति के ही धर्म हैं. हमारे भक्ति काव्य के कवियों ने धार्मिक सत्ताओं, धार्मिक अनुष्ठानों, पंडित और मौलवी पर तीख़े प्रश्न उठाये हैं और उनका काव्य आज तक सारे भारत में सबसे लोकप्रिय काव्य है जो लोकजीवन के अलावा संगीत-नृत्य और कलाओं में भी व्याप्त है.

उधर, उर्दू में ईश्वर या धर्म की स्तुति का काव्य बहुत कम है. उसके बड़े कवियों जैसे मीर और ग़ालिब ने धर्म, मौलवी आदि का तीख़ा प्रश्नांकन किया है. मीर ने तो कहा कि ‘कब का तर्क इस्लाम किया’. फिर, उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं है- इसी धर्म के अनुयायी बांग्ला, असमिया, तमिल, मलयालयम, पंजाबी आदि में लिखते आए हैं. खुद बानू मुश्ताक कन्नड़ में लिखती हैं. प्रेमचंद, फ़िराक, जैसे बड़े उर्दू अदीब हिंदू थे.

कठमुल्ले, किसी धर्म या जाति या ओहदे के क्यों न हों, अक्सर अज्ञानी होते हैं. हमारे समय में अभिव्यक्ति के अधिकार को बाधित करने, उसे लगभग अपराध बनाने का जो सुनियोजित अभियान चल रहा है उसमें ऐसी घटनाएं अप्रत्याशित नहीं हैं पर उनका सख़्त विरोध करना भारतीय लोकतंत्र और परंपरा के नाम पर बहुत ज़रूरी है.

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)