सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा कि ‘विदेशी आतंकवादी’ लेनिन की मूर्ति देश में कहीं भी क्यों होनी चाहिए? काश कोई उन्हें बताता कि लेनिन तब से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की प्रेरणा हैं, जब स्वामी की पार्टी के पुरखे अंग्रेज़ों का हुक्का भरने में मगन थे.

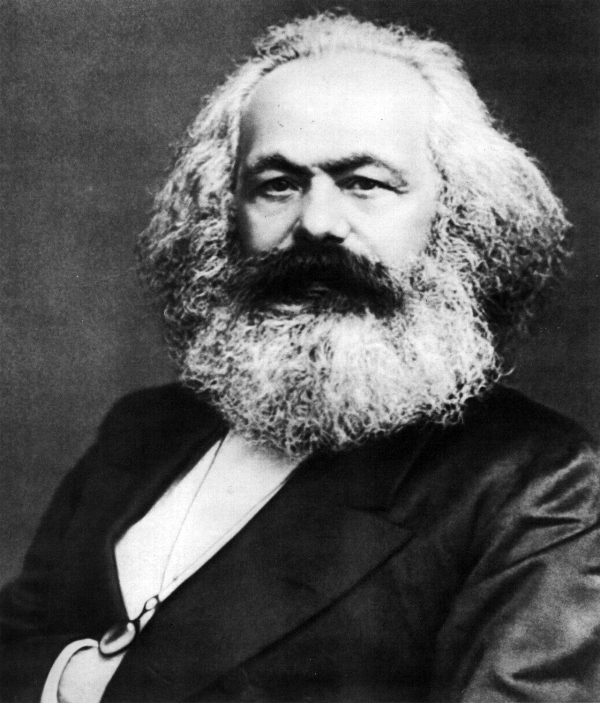

वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स की पुण्यतिथि (14 मार्च) भले ही कुछ रोज बाद है, लेकिन उनके त्रिपुरा के पराजित अनुयायियों के विजयोन्माद से भरे प्रतिद्वंद्वी अचानक उनकी विचारधारा से ऐसे पीड़ित हो उठे हैं कि न सिर्फ उनसे बल्कि उनके पुरखों तक से उनके पापों (इसलिए कि यह बात तो वे स्वीकारते ही नहीं कि मार्क्सवादियों के हाथों कभी कोई पुण्य भी हुआ) का सारा हिसाब तुरत-फुरत और एकमुश्त चुका लेना चाहते हैं.

इन अनुयायियों का ‘कुसूर’ यह है कि वे संसदीय राजनीति में उतरे, तो उसको समाजवादी क्रांति के लिए इस्तेमाल करने के इरादे से थे, लेकिन कालांतर में उसमें ऐसे रम गये कि त्रिपुरा जैसे छोटे से राज्य में, जो जनसंख्या के लिहाज से देश के 36 राज्यों में 22वें स्थान पर है, हथियारों के बजाय वोटों की मार्फत 25 साल तक सत्ता में रह गये!

हालांकि इतने ‘नालायक’ थे कि अपने मुख्यमंत्री माणिक सरकार तक को ‘सबसे गरीब मुख्यमंत्री’ के तमगे से निजात नहीं दिला पाये. बात इतनी-सी ही होती तो भी गनीमत, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव हारे तो कुछ ऐसे कि उनके खिलाफ आमतौर पर लगाये जाने वाले फर्जी वोटिंग, हिंसा और बेईमानी जैसे परंपरागत आरोप बेकार होकर रह गये.

लेकिन राज्य के 43 प्रतिशत मतदाताओं ने इस दुर्दिन में भी उनके साथ खड़े रहकर उनसे तुरत-फुरत हिसाब की जरूरत को ‘और जरूरी’ बना डाला. ‘शातिर’ हैं न, क्या पता, पटखनी खाने के बावजूद कब गर्द झाड़कर खड़े हो जायें! फिर क्यों न उससे पहले इनके सारे गढ़ों व मठों को ढहा दिया जाये.

उनमें 1917 की महान सोवियत क्रांति के नायक ब्लादिमिर लेनिन की प्रतिमाएं लगी हों, तब तो और भी. क्या हुआ, जो लोग कहें कि इस तरह हमने उस तालिबानी मुल्ला मोहम्मद उमर को भी मात कर दिया है, जिसने 2001 में अफगानिस्तान में प्राचीन सिल्क रूट पर बामियान की पहाड़ियों में स्थित चौथी-पांचवीं सदी की बुद्ध मूर्तियों को डायनामाइट से उड़वा दिया था.

इससे कार्ल मार्क्स के व देसी अनुयायी कुछ सबक तो सीखेंगे, जो लेनिन की मूर्तियां लगाकर मूर्तिपूजकों के इस देश में मार्क्सवाद की सचमुच की प्रतिष्ठा के मंसूबे पूरे करना चाहते थे. यह जानते हुए भी कि यहां पहले ही जरूरत से कुछ ज्यादा मूर्तियां लगी हुई हैं! तभी तो वे न अपनी जनता का सांस्कृतिक परिष्कार कर पाये और न ‘सांप्रदायिक प्रचार’ की शिकार होने से ही बचा पाये उसको.

मार्क्सवादियों के इन प्रतिद्वंद्वियों के दिलोदिमाग में जड़ें जमाये बैठी नाना रूप व वेशधारी घृणाओं ने त्रिपुरा के ‘लाल किले’ के ढहते ही अपने सारे बांध एक साथ तोड़ डाले हैं और अजीबोगरीब कारस्तानियों पर उतरकर उन्हें प्रतिद्वंद्वियों से क्रूर निंदकों और बदले पर उतारू दुश्मनों में बदल डाला है तो इससे पैदा हुई स्थिति को कुछ इसी तरह समझा जा सकता है.

स्वाभाविक ही ये घृणाएं कहीं मार्क्सवाद का मर्सिया पढ़ रही है तो कहीं इस आशंका में मरी जा रही है कि उसकी विचारधारा आने वाले वक्त में बहस-मुबाहिसों तक ही सीमित रह जायेगी. कहीं त्रिपुरा के पड़ोसी राज्य में मंत्री के रूप में वे माणिक सरकार को बांग्लादेश चले जाने का विकल्प सुझा रही है, तो कहीं प्रधानमंत्री के रूप में वास्तुशास्त्र पढ़ाती हुई अपने कार्यकर्ताओं को इस अंधविश्वास तक ले जाने में भी नहीं लजा रहीं कि देश के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित त्रिपुरा की यह जीत उनके लिए बहुत शुभ होने वाली है क्योंकि वास्तुशास्त्र में घर का उत्तर-पूर्वी कोना सबसे महत्वपूर्ण होता है.

जब तक कोई पूछे कि ऐसा है तो यह कोना पिछले 25 सालों में वामपंथियों के लिए शुभफलदायक क्यों नहीं सिद्ध हुआ, वे भाजपा के अध्यक्ष के रूप में कहने लग जा रही है कि लेफ्ट का अर्थ ‘छोड़ा जा चुका’ है और वह देश के किसी भी इलाके के लिए ‘राइट’ नहीं है.

प्रधानमंत्री की घृणा इसी बात को इन शब्दों में कह रही है कि वामदलों के झंडे का लाल रंग डूबते हुए सूर्य का रंग है, जबकि उनका केसरिया उगते हुए सूर्य का. ये घृणाएं मार्क्सवाद विरोध के चक्कर में देश के सबसे उत्कृष्ट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे राज्य केरल की हेठी करने से भी नहीं चूक रहीं.

कह रही हैं कि अब मार्क्सवादी या वामपंथी अब सिर्फ इन्हीं दो जगहों में रहेंगे. जैसे कि ये दोनों दो सबसे घृणास्पद जगहें हों जहां वामपंथी गैर-जरूरी और अप्रासंगिक हो जाने के बावजूद रह सकते हों.

ऐसे में क्या आश्चर्य कि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधे मतदाताओं के सामने जाने की हिम्मत न जुटा पाने वाले योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा में 43 प्रतिशत वोट पाकर सत्ता से बेदखल हुई पार्टी के लाल झंडे को डुबाकर रख देने का दावा कर रहे हैं तो बड़बोले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं कि ‘विदेशी आतंकवादी’ लेनिन की मूर्ति देश में कहीं भी क्यों होनी चाहिए?

काश, लेनिन की प्रतिमा ढहाये जाने से नाराज बताये जा रहे प्रधानमंत्री उन्हें बताते कि हमारी आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले शहीद-ए-आजम भगत सिंह अपने अंतिम क्षणों में इसी ‘विदेशी आतंकवादी’ के जीवन पर आधारित ‘रेवोल्यूशनरी लेनिन’ पुस्तक पढ़ रहे थे और वह तब से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की प्रेरणा है, जब स्वामी की पार्टी के पुरखे अंग्रेजों का हुक्का भरने में मगन थे.

यों, स्वामी जैसों को यह सब बताने का कोई खास अर्थ नहीं क्योंकि वे इस विडंबना से रोज-रोज गुजरने को अभिशप्त हैं कि उनके द्वारा नियंत्रित सत्तातंत्र के मुखिया को विदेशी पूंजीनिवेश के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर कोर्निश बजा आने से परहेज नहीं है, लेकिन समता व स्वतंत्रता के पोषक विचार देसी हों या विदेशी, वे उन्हें भिन्नाकर रख देते हैं और कतई बर्दाश्त नहीं होते.

लेकिन यह जानना जरूरी है कि इन घृणाओं का लबादा कितना भी नया हो, न वे खुद नई हैं और न ही मार्क्सवाद के ‘पतन’ पर स्यापे की आड़ में मनाया जाने वाला उनका ‘जश्न’. इतिहास गवाह है, मार्क्सवाद और मार्क्सवादियों का भूत उन्हें पहले भी कुछ कम नहीं सताता रहा है.

तभी तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उन्होंने बिना एक पल गंवाये कार्ल मार्क्स के विचारों को ‘इतिहास की भूल’ बता डाला था, लेकिन 2007 के वैश्विक वित्तीय संकट में लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां और घर खोये तो उन्हें कार्लमार्क्स के विचारों में ही ‘निर्बल का बल’ नजर आया. यह भी कि अल्बेयर कामू ने 1956 में ठीक ही लिखा था कि मार्क्स के साथ हमने जो अन्याय किया है, उसे कभी ठीक नहीं कर पाएंगे.

लेकिन क्या कीजिएगा, आज मार्क्सवाद और मार्क्सवादियों से बदला लेने पर आमादा और साथ ही पूंजी को ब्रह्म बनाने पर उतारू घृणाओं के पैरोकार अपने ही पुरखों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कही यह बात नहीं मानते कि पूंजी का प्रभाव पूंजी के अभाव से ज्यादा दुखदायी होता है, तो कार्ल मार्क्स की 1844 में दी गयी इस चेतावनी को ही क्योंकर कान देंगे कि, ‘पूंजी जैसी निर्जीव वस्तु सजीवों-खासकर मनुष्यों-को संचालित करेगी तो उन्हें हृदयहीन बना देगी.’ जबकि कोई हृदयहीन होकर न खुद खुशी का अनुभव कर सकता है और न किसी को खुशी बांट सकता है.

1937 में मार्क्स ने अपने पिता को एक पत्र में लिखा था, ‘संसार में सबसे ज्यादा खुशी उसी को मिलती है, जो सबसे ज्यादा लोगों की खुशी के लिए काम करता है.’ मार्क्स के अनुसार ‘पूंजीवादी समाज में पूंजी स्वतंत्र और व्यक्तिगत होती है, जबकि जीवित व्यक्ति उसके आश्रित होता है और उसकी कोई वैयक्तिकता नहीं होती.’

उन्होंने तभी समझ लिया था कि अंधाधुंध उपभोग हमें खुशी के पास नहीं ले जाता, उससे और दूर करता है. इसलिए उनका विचार था, ‘जरूरत तब तक अंधी होती है, जब तक उसे होश न आ जाये. आजादी जरूरत की चेतना होती है.’

ये घृणा करने वाले मार्क्स के अनुयायी हों या नहीं, इतना जानने के उनका बाद खुद से यह सवाल पूछना तो बनता है कि उन्हें नागरिक के तौर पर इतना होश-चेत है या नहीं कि अपनी जरूरतें अपने विवेक से खुद तय कर सकें ओर कोई अन्य शक्ति उनकी बिना पर कोई खास जीवनशैली न थोप सके?

काश, वे समझते कि अपने देश जर्मनी के अलावा फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन में राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन, समाजशास्त्र, श्रम, इतिहास और प्रकृति के साथ वैज्ञानिक विश्लेषणों के विभिन्न मोर्चों सक्रिय रहे इस क्रांतिकारी को दुनिया खासतौर से मनुष्य की मुक्ति कामना को नया सैद्धांतिक आयाम देने वाली बहुचर्चित कृति ‘दास कैपिटल’ और साथ ही ‘कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र’ के लिए जानती है.

लेकिन हमारे देश में उनसे सायास घृणा को यहां तक पहुंचा दिया गया है कि उनका बहुप्रचलित कथन ‘धर्म लोगों के लिए अफीम है’ के कई अनर्थ गढ़ लिये गये हैं. कोई दो राय नहीं कि दार्शनिक के तौर पर मार्क्स का मानना था कि लोगों की खुशी के लिए पहली आवश्यकता ‘धर्म का अंत’ है.

लेकिन उन्होंने मनुष्यता के इतिहास में धर्म द्वारा निभाई गई भूमिका को कभी भी एकतरफा तौर पर खारिज नहीं किया. जो लोग उनके उक्त वाक्यांश को आम लोगों को भ्रमित करने के लिए उसके पूरे संदर्भ से काटकर उदधृत करते हैं, बेहतर हो कि वे उसे पूरा पढ़ लें,

‘धर्म दीन प्राणियों का विलाप है, बेरहम दुनिया का हृदय है और निष्प्राण परिस्थितियों का प्राण है. मानव का मस्तिष्क जो न समझ सके, उससे निपटने की नपुंसकता है. यह लोगों की अफीम है और उनकी खुशी के लिए पहली आवश्यकता इसका अंत है.’

मार्क्स कहते हैं, ‘अमीर गरीबों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर से हट नहीं सकते. जमींदार, किसानों के विपरीत, वहां से काटना पसंद करते हैं, जहां उन्होंने कभी बोया ही नहीं.’ निश्चित रूप से इसी कारण वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ‘जीवन एक लगातार चलता रहने वाला संघर्ष है जबकि क्रांतियां इतिहास की इंजन… पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्गसंघर्षों का इतिहास है और मशीनें विशिष्ट श्रम के विद्रोह को दबाने के लिए पूंजीपतियों के हथियार.’

इसी तरह ‘बिना उपयोग की वस्तु हुए किसी चीज की कोई कीमत नहीं हो सकती… कंजूस एक पागल पूंजीपति है, जबकि पूंजीपति एक तर्कसंगत कंजूस.’

लेखकों के बारे में उनकी दो टूक राय है, ‘जीने और लिखने के लिए लेखक को पैसा कमाना चाहिए. लेकिन किसी भी सूरत में उसे पैसा कमाने के लिए जीना और लिखना नहीं चाहिए… लेखक इतिहास के किसी आंदोलन को शायद बहुत अच्छी तरह से बता सकता है, लेकिन निश्चित रूप से वह उसे बना नहीं सकता.’

विडंबना यह कि इस देश में आप किसी से गलती से भी मार्क्सवाद के बारे में कोई जिज्ञासा जता दीजिए, वह आपको इतनी वैचारिक उलझनों के हवाले कर देगा कि आप उन्हें ही सुलझाते-सुलझाते उलझकर रह जायें.

इसके उलट मार्क्स अपनी विचारधारा को कुछ सरल सूत्रों में इस तरह समझाते हैं, ‘साम्यवाद के सिद्धांत को एक वाक्य में अभिव्यक्त किया जा सकता है- सारी निजी संपत्ति को खत्म किया जाये… हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाये और हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार दाम दिया जाये… माना जाये कि नौकरशाहों के लिए दुनिया महज हेरफेर करने की वस्तु है.’

यहां मजदूरों के संदर्भ में उनके इस प्रसिद्ध कथन को भी याद रखा जाना चाहिए कि उनके पास खोने को सिर्फ जंजीरें हैं, जबकि जीतने को सारी दुनिया.

मार्क्स लोगों के विचारों को उनकी भौतिक स्थिति के सबसे प्रत्यक्ष उद्भव बताते हैं जबकि लोकतंत्र को समाजवाद तक जाने का रास्ता मानते और कहते हैं कि महिलाओं के उत्थान के बिना कोई भी महान सामाजिक बदलाव असम्भव है.

उनके शब्दों में ‘सामाजिक प्रगति महिलाओं, जिनमें बुरी दिखने वाली महिलाएं भी शामिल हैं, की सामाजिक स्थिति देखकर ही मापी जा सकती है.’ दिलचस्प यह भी कि एक समय उन्होंने कहा था कि ‘अगर कोई एक चीज निश्चित है तो यह कि मैं खुद मार्क्सवादी नहीं हूं.’

अलबत्ता, 14 मार्च, 1883 को लंदन में अंतिम सांस लेने तक संसार समर में लड़ते हुए उन्होंने मनुष्य को उसमें जीतने और मुक्त होने की जो राह सुझाई, उसे मार्क्सवाद की संज्ञा से जाना जाता है और उसकी विफलताओं की तोहमत भी उसकी स्थापनाओं पर नहीं, उन अनुयायियों पर लगायी जाती है जो खुद को कार्ल मार्क्स से दगा करने से नहीं रोक पाये.

लेकिन ये घृणाएं करें भी तो क्या? उनकी सबसे बड़ी बेचारगी यह है कि वे कभी भी खुद को तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचा पातीं. कारण यह कि न उनके पास हमारे आज के सवालों से टकराने का वैज्ञानिक नजरिया है और न उन्हें समाधान तक ले जाने वाली समझदारी.

इस देश या संसार को उसकी द्वंद्वात्मकता में देख सकने वाली निगाहों से भी वे महरूम हैं. इसीलिए वे कार्ल मार्क्स के इस कथन से मुंह छिपाती फिरती हैं कि दार्शनिक तरह-तरह से दुनिया की अनेक व्याख्याएं कर चुके हैं और अब असल सवाल उसकी व्याख्या का नहीं, उसे बदलने का है.

इन दिनों न सिर्फ हमारा देश बल्कि सारी दुनिया कुछ इस तरह इस ‘बदलने के सवाल’ के सामने जा खड़ी हुई है कि जब तक वह अनुत्तरित रहेगा, मार्क्सवाद का मर्सिया पढ़ना चाहने वाले घृणा-संतोषियों को अंततः निराशा ही हाथ लगेगी.

उनकी घृणाओं का भी एक दिन वही हश्र होगा जो धरती को चपटी व अचल मानने वाले कूढ़मगजों का हो चुका है. जैसे वे अपना प्रतिवाद करने वालों को बहुविध सताकर भी यह नहीं सिद्ध कर पाये कि धरती गोल नहीं है और अपनी धुरी पर व सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती, ये घृणाएं भी कुछ सिद्ध नहीं कर पायेंगी. सिवा इसके कि जिस राजनीति के पास कोई मूल्य नहीं होते, उसमें नफरत ही सबसे बड़ा मूल्य हो जाती है.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और फैज़ाबाद में रहते हैं.)