कहते हैं कि इतिहास में नामों और तारीख़ों के अलावा कुछ सच नहीं होता जबकि कथा साहित्य में नामों और तारीख़ों के अलावा सब कुछ सच होता है. मृणाल पांडे के नए उपन्यास सहेला रे में तारीखें भी सच के क़रीब हैं, साथ ही किरदार भी सच्चाई के इतने नज़दीक हैं कि जानने वालों को उस ज़माने की न जाने कितनी वास्तविक छवियां यहां दिखाई देंगी.

‘वाह! क्या बात है!’ दिल से बेसाख़्ता निकलती दाद भले ही आज विशाल संगीत समारोहों से ग़ायब हो गयी हो, संगीत की अंतरंग बैठकों में अभी भी गूंजती रहती है. जान बसती है इसमें संगीत के रसास्वादन की. न ही सुनने वालों को और न ही कलाकारों को मज़ा आता है दाद के बग़ैर.

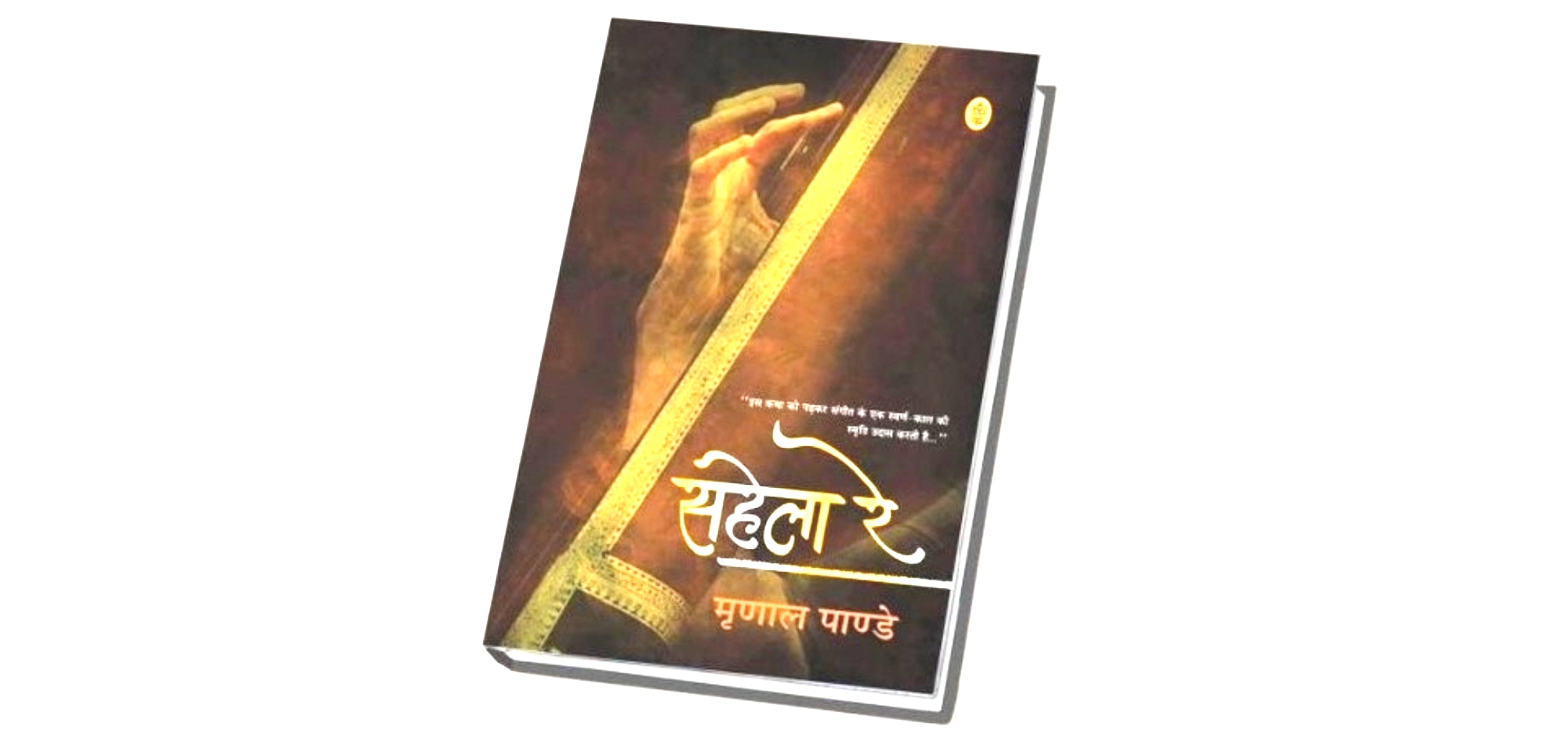

कलाकार और रसिक बंध जाते हैं इस की मार्फ़त समवेत आनंद में. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अलोप हो गए एक स्वर्णिम युग की याद कराता मृणाल पांडे का सहेला रे (राधाकृष्ण पेपरबैक्स, नई दिल्ली, 2017, पृष्ठ- 198, मूल्य-199) ऐसे ही आनंद में बांधता है लेखिका और पाठक को.

बीत गए उस वक़्त को याद कर, कभी रोते कभी हंसते, हम बोल उठते हैं ‘वाह! क्या बात है!’ सहेला रे शीर्षक राग भूप की प्रसिद्ध बंदिश से लिया गया है. उपन्यास के शुरू में ही, बतौर एपिग्राफ, पूरी बंदिश दी गयी है:

सहेला रे, आ मिलि गाएं,

सप्त सुरन के भेद सुनाएं,

जनम जनम का संग न भूलें,

अबकी मिलें तो बिछडि न जाएं.

सहेला रे….

गहरे अवसाद में डुबोने लगती है ये बंदिश जैसे-जैसे इस की विलंबित बढ़त होती है कथा में. कथा शुरू होती है पाये की दो ख़ानदानी डेरेदार गवनहारियों, हुस्नाबाई और हीराबाई, के सहारे उस स्वर्णिम युग को एक बार फिर से जिला देने के विद्या रानी के संकल्प और इस एहसास के साथ कि अवचेतन की किसी गहराई में ये -जनम जनम का संग- अभी भी है हमारे अंदर.

अपने औरंगज़ेबी पिता के बावजूद संगीत से सराबोर वातावरण में बड़ी हुई परम विदुषी, प्रोफ़ेसर विद्या रानी, पुरानी बंदिश ‘तन मन धन सब वारों’ को साकार करती, जुट जाती है हुस्नाबाई और हीराबाई पर शोध करने में.

इस शोध में उसके प्रेरक और सहायक बनते हैं अमेरिका में बस गया उस का बड़ा भाई, संजीव, संजीव का बचपन का दोस्त राधादास, और इन तीनों के ‘चचा’ सुकुमार बनर्जी. चारों पात्र अगाध परस्पर स्नेह और संगीत प्रेम से आपस में बंधे.

टुकड़ा-टुकड़ा मिलती है जानकारी, उम्मीद जगाती कि इन टुकड़ों को जोड़कर विद्या की कलम ‘लुप्त होने की कगार पर खड़े उस युग की कोई मुकम्मल तस्वीर बना पाएगी.’

हर टुकड़ा उम्मीद जगाता है जनम जनम के संगियों – कूच कर गए कलाकारों और उनको याद करते रसिकों – के ढिग आने की. पर आते नहीं ढिग वे. एक सपना-सा छोड़ जाते हैं.

भूप में ‘सहेला रे’ का अंत भी नहीं होता कि अल्हैया बिलावल का ‘कित गए वे लोग’ घुमड़ने लगता है मन में. कभी लोकप्रिय रही ये पारंपरिक बंदिश भी तो सुनने में नहीं आती अब!

उपन्यास में भी हुस्नाबाई और हीराबाई की कला जैसे तैसे सिर्फ़ एक और पुश्त उनकी बेटियों, क्रमशः अल्लारक्खी और अंजलीबाई तक चल पाती है. हुस्नाबाई की परंपरा अल्लारक्खी के बाद चुक जाती है, भले ही अल्लारक्खी की बेटी और धेवती अमेरिका में बसकर संगीत से ही अपनी रोज़ी-रोटी चलाती हों. हीराबाई का तो वंश ही बिला जाता है अंजलीबाई के साथ.

अतीत और वर्तमान को – ख़ासतौर से संगीत के संदर्भ में – देखने की एक ख़ास नज़र से बनती है सहेला रे की कथा. वही नज़र इसे ऐसी मर्मांतक शोकांतिका बनाती है.

ये नज़र बीत गए उस सामंती ज़माने में भी बहुत कुछ अच्छा देख पाती है, और आज की तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर हताश है. पहले के सामंती संरक्षक दरियादिल पारखी तो होते ही थे, अक्सर ख़ुद भी गाने-बजाने में प्रवीण होते थे.

अन्य सुननेवाले भी ऐसे गुणग्राही रसिक होते थे कि उनके लिए कानसेन और कनरसिया जैसे शब्द प्रचलन में आए. इसके बरक्स आज के संगीत समारोहों का आयोजन करने-करवाने वाले, संगीतज्ञों-कलाकारों को संरक्षण देने-दिलवाने वाले, उनको विदेश भेजने-भिजवाने वाले विशाल व्यावसायिक संस्थानों के उच्च अधिकारीगण और आला सरकारी अफ़सरान संगीत-कला से कितने दूर हैं, इसकी ख़ासी तफ़सील मृणाल पांडे के इस उपन्यास में है.

देखते-देखते पिछले कुछ सालों में बड़े-बड़े संगीत समारोहों का भी दुखदायी कायाकल्प हो गया है. अब संगीत समारोह घड़ी से संचालित होते हैं. हर कलाकार को घंटे डेढ़ घंटे में अपना गायन-वादन समेट देना होता है. कहां है धीर-गंभीर आलाप या अति विलंबित को आनंद से सुना और सुन सकने वाले?

शास्त्रीय संगीत में हो रहे नित नए परीक्षणों से भी क्षुब्ध है ये उपन्यास. आज के कुछ गंभीर और प्रतिष्ठित संगीतज्ञों समेत काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो ऐसा न सोचते हों. पर मुझे ख़ुद बड़ी चिंता होती है ऐसे परीक्षणों के दुष्परिणामों को लेकर.

संगीत के गुज़िश्ता स्वर्णिम युग की खोज करता ये उपन्यास उस वक़्त को केवल संगीत के संदर्भ में ही नहीं व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी प्रस्तुत करता है. चूंकि हीराबाई संगीत में रमी बादी नाम की कुमाऊं की एक घुमंतू पहाड़ी जनजाति में पैदा हुई थी और वहीं एक दिलफेंक अंग्रेज़ अफ़सर की बीवी रह बेवा होने के बाद मजबूरन तवाइफ़ बन गयी थी, कुमाऊं और गढ़वाल में हुए औपनिवेशिक शोषण का बड़ा विशद चित्रण हुआ है इस उपन्यास में.

इसी तरह बनारस, लखनऊ और कलकत्ता के समसामयिक समाज की अच्छी झांकी और तत्कालीन इलाहाबाद का एक संक्षिप्त पर सटीक वर्णन भी है इसमें.

कहते हैं कि इतिहास में नामों और तारीख़ों के अलावा कुछ सच नहीं होता जब कि कथा साहित्य में नामों और तारीख़ों के अलावा सब कुछ सच होता है. इस उपन्यास में तारीखें भी मोटा-मोटी सच हैं, और कलाकारों के वर्णन सच्चाई के इतने नज़दीक हैं कि संगीत की थोड़ी सी भी जानकारी रखने वालों को उस ज़माने के न जाने कितने वास्तविक संगीतकारों और रसिकों की छवियां यहां दिखायी देंगी.

कई बार तो उपन्यास में वर्णित व्यक्ति और स्थितियां इतने ऐतिहासिक बन गए हैं कि लगता है उपन्यास में जानबूझकर कुछ ऐसा जोड़ दिया गया है जो इतिहास में हुए से अलग है. मसलन, इस में एक जगह हूबहू बड़े ग़ुलाम अली ख़ां आते हैं, सिवाय इस के कि उपन्यास में आए ‘बड़े ग़ुलाम अली ख़ां’ पाकिस्तान चले तो जाते हैं पर हिंदुस्तान वापस लौटने की हसरत लिए वहीं जन्नतनशीं हो जाते हैं.

इसी तरह सुकुमार बनर्जी के संगीत प्रेमी पिता बाबू कालीप्रसन्न बनर्जी प्रसिद्ध समाजशास्त्री धूर्जटी प्रसाद मुकर्जी की याद दिलाते हैं, सिवाय इसके कि उपन्यास में सुकुमार बाबू एक बड़ी कंपनी में ऊंचे अफ़सर और केवल रसिक हैं जबकि धूर्जटी बाबू के पुत्र कुमार मुकर्जी कोल इंडिया के उच्च पदाधिकारी होने के अलावा आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक भी थे.

सहेला रे की एक और विशेषता है औरतों की सामाजिक नियति को निहायत बारीकी से देखने वाली इसकी नज़र.

मसलन, बचपन से ही संगीत की प्रेमी विद्या यह फ़ैसला नहीं कर पाती ‘कि आठों पहर एक तरफ़ गहरे कला प्रेम में उतराते और दूसरी तरफ़ धन और यश संचय की दुनियादार कामनाओं से घिरे लोगों का दुचित्ता जीवन अंततः परिवारों के लिए एक वरदान होता है या एक शाप?’ (123)

या

‘हिंदुस्तानी परिवारों में किसी स्त्री को मर्मांतक चोट पहुंचानेवाली बात के क्रियापद हमेशा अधूरे छोड़ दिए जाने का रिवाज है. फिर भी बोल-बनाव कुछ इस तरह किया जाता है कि असल अर्थ किसी से छुपा न रहे, ख़ासकर लक्षित जन से.’ (128)

हिंदी-उर्दू के विभिन्न तेवरों पर ऐसा अद्भुत अधिकार है मृणाल पांडे का कि उनकी भाषा और शैली का मज़ा लेने भर के लिए भी इस कृति को पढ़ा जा सकता है.

(सुधीर चंद्र 19वीं सदी के भारतीय साहित्य पर आधारित द ऑप्रेसिव प्रेज़ेंट: लिटरेचर एंड सोशल कॉन्शसनैस इन कलोनियल इंडिया के लेखक हैं.)