समाजवादियों ने उनके समाजवाद का कॉरपोरेटीकरण कर उसे भाई-भतीजावादी पूंजीवाद का सगा बनाकर, उसे अस्मिता, जाति, वंश व परिवार के कॉकटेल में बदल आमजन के लिए वैसे ही निरर्थक कर डाला है, जैसे संकीर्णतावादियों ने गांधी के रामराज्य को.

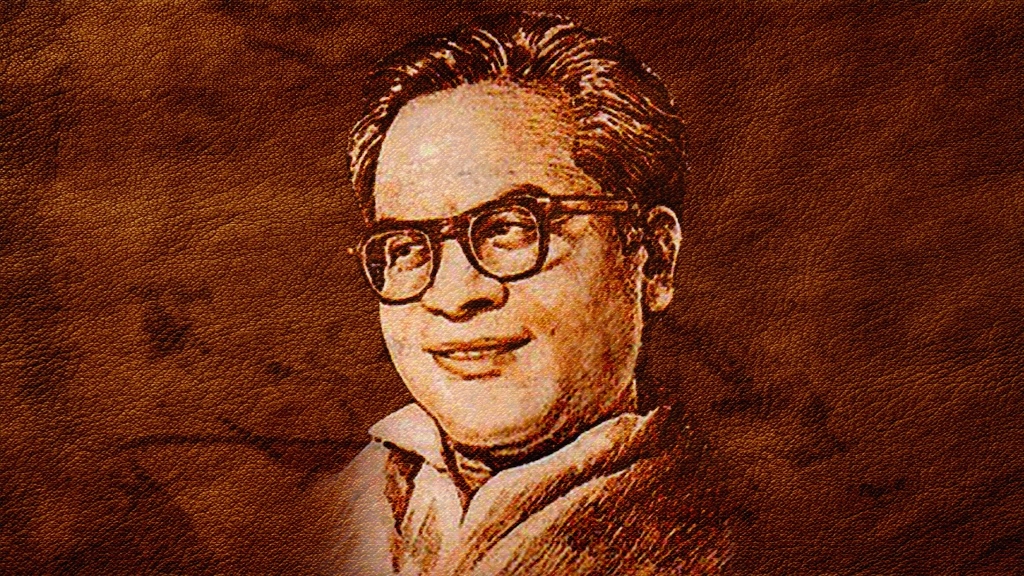

डाॅ. राममनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनकी यादें ताज़ा करने के प्रसंग में यह पंक्तियां लिख रहा हूं तो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा अप्रैल, 2015 में विदेशी निवेश जुटाने के लिए की गई जर्मनी की महत्वाकांक्षी यात्रा जबरन बीच में घुसी आ रही है.

तब वे ख़ुद को डाॅ. लोहिया और उनके विचारों की सबसे बड़ी वारिस बताने वाली समाजवादी पार्टी की ओर से इस देश के सबसे बड़े राज्य के इतिहास के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे.

उक्त यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि डाॅ. लोहिया ने बर्लिन के फ्रेडरिक विलियम विश्वविद्यालय से, अब जिसका नाम बदलकर हम्बोल्ट विश्वविद्यालय कर दिया गया है, डाॅक्टरेट प्राप्त करने के लिए 1929 से 1933 के बीच कभी महात्मा गांधी के सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर ‘भारत में नमक पर कराधान’ शीर्षक जो थीसिस लिखी थी, वह विश्वविद्यालय के अभिलेखागार से गायब हो गई है.

इस संबंध में अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस पर गहरा दुख और नाराज़गी तो जताई ही, थीसिस को तलाशने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया.

अख़बारों में यह ख़बर छपी और समाजवाद का खोल ओढ़े फिरने वाले कई सपाई-गैरसपाई नेता इसे लेकर बहुत रोना-धोना मचाने लगे तो एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने फेसबुक पेज पर खासे व्यंग्यात्मक लहजे में थीसिस का सुराग देते हुए लिखा, ‘वह थीसिस तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में अधबने कनहर बांध में उन आदिवासियों व किसानों के ख़ून से लिथड़ी पड़ी है, जो अपने विस्थापन का विरोध करते हुए पुलिस के बेंतों व बंदूकों के शिकार होकर रह गए. उसके कुछ पन्ने वहां पुलिस की संगीनों पर भी चिपके दिखे हैं. मुख्यमंत्री चाहें तो उसे वहां से बरामद करवाकर बचा लें.’

ज्ञातव्य है कि उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा पर बन रहे कनहर बांध का विरोध कर रहे विस्थापन के शिकार आंदोलनकारियों पर एक हफ्ते में दो बार उत्तर प्रदेश पुलिस का कहर बरपा था.

पुलिस ने आंदोलनकारी स्त्री-पुरुष और बच्चों को चारों तरफ से घेरकर उन पर लाठियां तो बरसाई ही थीं, अंधाधुंध गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे. उस कांड में वास्तव में जन-धन की कितनी हानि हुई, यह आज तक रहस्यों के घेरे में है.

पत्रकार की उक्त टिप्पणी के बाद सरकारी-गैरसरकारी समाजवादी हलकों में जैसी चुप्पी छायी, उससे जो एक बात सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है, वह यह कि 12 अक्टूबर, 1967 को नई दिल्ली के विलिगडन अस्पताल में हुआ डाॅ. लोहिया की पौरुषग्रंथि का विफल आॅपरेशन सिर्फ उनकी जान ले सका था, बल्कि अब, उदारीकरण के सर्वथा अनुदार दौर में, जब राजनीतिक शुचिता, न्याय, समता और समाजवाद की उनकी व्याख्याएं गंभीर ख़तरों का सामना कर रही हैं, उनके विचारों की हत्या में उनके विरोधियों जितनी ही भूमिका उनके अनुयायियों की भी है.

डाॅ. लोहिया ‘मार्क्स, गांधी ऐंड सोशियलिज़्म’ शीर्षक पुस्तक लिख रहे होंगे तो उन्हें कतई इल्म नहीं रहा होगा कि एक दिन उनके अनुयायी भी उनके साथ एकदम वैसे ही सलूक पर आमादा हो जाएंगे, जैसा गांधी या कार्ल मार्क्स के अनुयायी उनके साथ अरसे से करते आ रहे हैं.

पूंजीवाद के शोषक चरित्र से वाकिफ़ डाॅ. लोहिया उसकी साम्राज्यवादी जड़ें उखाड़ने के लिए मार्क्सवाद व गांधीवाद के कथित ‘अधूरेपन’ को दूर करके भारतीय संदर्भ में उनके समन्वय की ज़रूरत जताते और समाजवादियों का हठी व मठी में वर्गीकरण करते थे.

अब हठी समाजवादी तो जैसे रहे ही नहीं, मठी समाजवादियों ने उनके समाजवाद का कॉरपोरेटीकरण करके उसे भाई-भतीजावादी पूंजीवाद का सगा बनाकर और अस्मिता, जाति, वंश व परिवार के कॉकटेल में बदलकर आमजन के लिए वैसे ही निरर्थक कर डाला है, जैसे संकीर्णतावादियों ने गांधी के रामराज्य को.

उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे दो बड़े राज्यों में अरसे तक ‘लोहियावादी’ सरकारें रहने के बावजूद लोहिया की प्रखर वैचारिक विरासत अपने पवित्र उद्देश्य में ‘असफल’ होकर रह गई है तो उनके वे अनुयायी किसी भी तरह इसकी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते, जो अपनी बारी पर बातें भले ही बड़ी-बड़ी करते रहे, कथनी-करनी की एकता प्रदर्शित नहीं कर पाए.

डाॅ. लोहिया के लिए चुनावों में अपनी नीतियों को लेकर जनता के बीच जाना उनके नतीजे यानी हार या जीत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन इन अनुयायियों के लिए जीत बड़ी और नीतियां गौण हो गई हैं.

पिछड़ों को सौ में साठ की गांठ बांधने वाले लोहिया जाति तोड़ने का आंदोलन चलाते थे और ये अनुयायी जातीय गोलबंदियों को सत्ता की सबसे मुफीद सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने के अभ्यस्त हो चले हैं.

लोहिया के निकट सच्चे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी यह थी कि जिस पार्टी की सरकार हो, उसके कार्यकर्ता भी उसकी ख़राब रीति-नीति की निर्मम आलोचना करें. उन्होंने ख़ुद एक गोलीकांड के बाद अपनी पार्टी की केरल सरकार से इस्तीफा मांग लिया था.

लेकिन अब उन्हें अपना आराध्य बनाने वाले कई महानुभाव अपनी पार्टियों के अध्यक्ष नहीं, सुप्रीमो हैं और इस कदर हैं कि उनकी पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का लेशमात्र भी नहीं बचा.

उनकी सरकारें भी चुनाव नज़दीक आने पर मतदाताओं का ठीक से ख़याल रखकर उनका दिल जीतने के बजाय उनको प्रलोभनों से फंसातीं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरणों में उलझातीं और दंगों की आंच में झुलसाती आयी हैं.

ऐसे में क्या आश्चर्य कि लोहिया की विरोधी सत्ताएं भी उनसे अजीबोगरीब ढंग से पेश आती रही हैं. 23 मार्च, 1910 को उत्तर प्रदेश के फ़ैज़ाबाद ज़िले के अकबरपुर कस्बे में जन्मे लोहिया का अब मामूली माने जाने वाली पौरुषग्रंथि के आपरेशन के बाद फैले संक्रमण से देहांत हो गया तो इसलिए कि उन दिनों तक देश में ऐसे संक्रमणों से निजात दिलाने की बेहतर सुविधाएं नहीं थीं.

इतना ही नहीं विदेश जाकर आॅपरेशन कराने की डाॅक्टरों की सलाह उन्होंने मानी नहीं थी. वे तो रिक्शे की सवारी तक नहीं करते थे क्योंकि उनके निकट यह बहुत अमानवीय था कि एक आदमी दूसरे को खींचे.

उनके निधन के बाद विलिंग्डन अस्पताल को उनका नाम देकर ख़ुद को कृतकृत्य समझने वाली सत्ताओं ने कभी भी गरीबी, गैरबराबरी, आर्थिक मंदी या कि कश्मीर जैसी समस्याओं पर उनके दो टूक नज़रिये और स्पष्ट चिंतन को स्वीकार नहीं किया.

अब अनुयायी हैं कि उनके समाजवाद की आत्मा को मारे डाल रहे हैं तो विरोधी उसे संविधान की पोथियों में भी बरदाश्त करने को तैयार नहीं हैं. लोहिया ‘हर संभव समानता’ के पक्षधर थे क्योंकि मानते थे कि असमानता से गुलामी, दमन और युद्ध का ही रास्ता साफ होता है लेकिन अब ‘हर संभव विषमता’ को अभय करने और आदरणीय बनाने के लिए जनता को न सिर्फ उसकी अभ्यस्त बल्कि विकल्पहीन बनाकर विभिन्न खांचों में बांटने और सुलाने के जो अनेक उपक्रम चल रहे हैं.

वे लोहिया के उस कथन के तो विलोम ही हैं, कि ज़िंदा कौमें पांच साल तक इंतज़ार नहीं किया करतीं. ऐसे में उस ‘सप्तक्रांति’ की बात भी कौन और कैसे करेगा, जिसे वे भारतीय अर्थव्यवस्था के गरीब व ग्रामीण हितकारी पुनर्गठन का माध्यम बनाना चाहते थे.

साफ कहें तो इस कठिन समय में भी लोहिया को उनके विरोधियों से इसलिए कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि उनकी विचारधारा समयसिद्ध और वैज्ञानिक है. अलबत्ता, पूछना ज़रूरी है कि उनको उनके उन अनुयायियों से कौन बचा सकता है, जो चुनावी क्रांतियों से संतुष्ट या असंतुष्ट होकर उनके सारे किए-कहे की स्वार्थी व्याख्याएं कर लोगों को भरमा रहे हैं, परिवर्तन की बात करते-करते व्यवस्था के पैरोकार बन गए और निजी नफे व नुकसान की अवसरवादी राजनीति की ओर चल पड़े हैं!

आइए, इनके इस अवसरवाद को डाॅ. लोहिया की उस सिद्धांतनिष्ठा से मिलाएं जो उन्होंने फ़र्रुख़ाबाद के ऐतिहासिक उपचुनाव के दौरान प्रदर्शित की थी.

दरअसल, उनकी जन्मभूमि में उनके एक अभिन्न मुस्लिम सहयोगी थे चौधरी सिब्ते मोहम्मद नक़वी. डाॅ. लोहिया उनको उपचुनाव में प्रचार में योगदान के लिए फ़र्रुख़ाबाद ले जा रहे थे, तो किसी साथी ने कह दिया कि सिब्ते भाई चल रहे हैं, अब मुसलमानों के वोट हमें आसानी से मिल जाएंगे.

इतना सुनना था कि डाॅ. लोहिया ने मोटर रुकवाकर सिब्ते को उतारा और अकबरपुर लौट जाने का आदेश सुना दिया. साथियों से बोले- जो भी वोट मिलने हैं, हमारी पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर मिलें तो ठीक. कार्यकर्ताओं के धर्म, संप्रदाय या जाति के नाते वोट मिले तो क्या मिले!

सिब्ते और साथियों ने बहुतेरा कहा कि वे अपने फैसले पर एक बार फिर सोच लें, लेकिन लोहिया अडिग रहे और सिब्ते को लौट जाना पड़ा.

मुलायम ने अपने मुख्यमंत्री काल में लखनऊ में मायावती के आंबेडकर पार्क की तर्ज पर लोहिया पार्क का निर्माण शुरू कराया तो इन्हीं सिब्ते ने उनको कड़ा पत्र लिखकर पूछा था कि तुम लोहिया का क़द उनके नाम पर बने पार्कों और मूर्तियों से तय करना चाहते हो?

डाॅ. लोहिया इसके मोहताज़ नहीं हैं. वास्तव में उनको याद करना चाहते हो तो अपने कर्मों से याद करो, उनके रास्ते पर चलकर, उनके सपनों की सरकार चलाकर. कहते हैं कि तब मुलायम ने उनको जवाब देना भी ठीक नहीं समझा था.

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं और फ़ैज़ाबाद में रहते हैं.)