आलोचना को सामान्यतया एक नीरस अकादमिक काम माना जाता है और आलोचकों को रचनाकारों की तरह बड़ी संख्या में प्रशंसक पाठक नसीब नहीं होते. नामवर सिंह इसके विराट अपवाद थे.

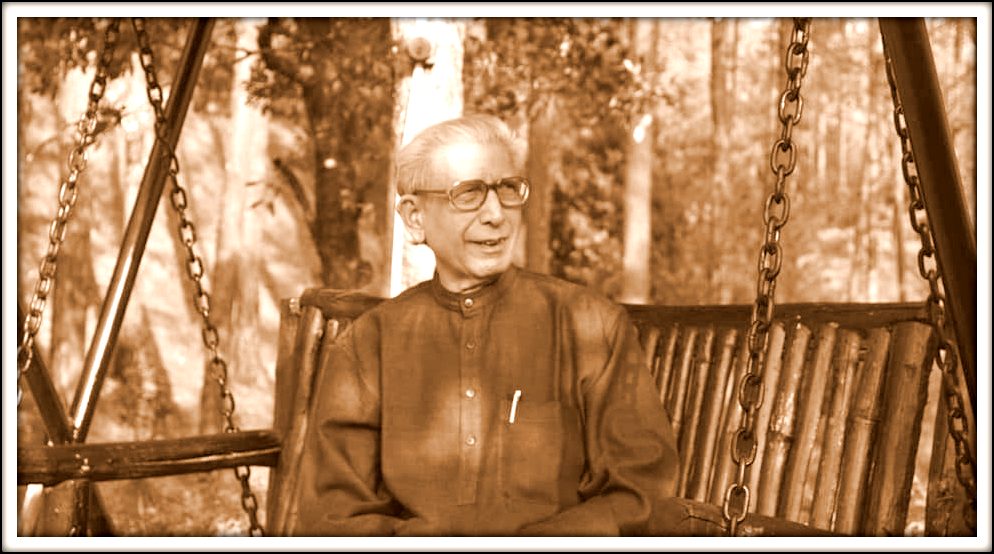

लगभग 93 साल की अवस्था में नामवर सिंह की इस दुनिया से विदाई एक युग के अवसान की तरह है. उनका विशद अंतर-आनुशासनिक ज्ञान, नवाचार को समझने-सराहने की उनकी क्षमता, और उनकी आलोचना का लालित्य हिन्दी में अतुलनीय रहा है.

आलोचना को सामान्यतः एक नीरस अकादमिक काम माना जाता है और आलोचकों को रचनाकारों की तरह बड़ी संख्या में प्रशंसक पाठक नसीब नहीं होते. नामवर सिंह इसके विराट अपवाद थे. इतनी अधिक चर्चाओं में रहने वाला व्यक्तित्व हिन्दी की दुनिया में पिछले पचास सालों शायद ही कोई हुआ हो!

‘छायावाद’, ‘इतिहास और आलोचना’, ‘कहानी नयी कहानी’, ‘कविता के नए प्रतिमान’, ‘दूसरी परंपरा की खोज’, ‘वाद विवाद संवाद’, ‘हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योगदान’, ‘आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां’ जैसी पुस्तकों के अलावा आशीष त्रिपाठी के संपादन में निकले लेखों और व्याख्यानों के आठ संग्रह- नामवर सिंह की यह प्रकाशित सामग्री किसी भी तरह से ‘प्रभूत’ नहीं कही जा सकती.

इसके बावजूद वे हिन्दी के शीर्ष आलोचक माने गए तो उसका कारण बहसों में उनके निर्णायक हस्तक्षेप, समकालीन रचनाशीलता के साथ उनका निरंतर जुड़ाव तथा दृष्टि और जानकारी के स्तर पर अपने को अद्यतन बनाए रखने की अनोखी बेचैनी थी.

एक साक्षात्कार में उन्होंने सही कहा था कि ‘आप कम लिखने का आरोप मुझ पर भले ही लगा लें, यह आरोप नहीं लगा सकते कि मैंने पढ़ने में कोई कोताही की है.’

जेएनयू और साहित्य अकादमी के पुस्तकालयों में नियमित जानेवाले पुस्तक-प्रेमी जानते हैं कि लंबे अरसे तक, वहां आयी हुई साहित्य और समाजविज्ञान की नयी-से-नयी किताबें सबसे पहले नामवर सिंह के अध्ययन-कक्ष में पहुंचती थीं.

इस पढ़ाई के साक्ष्य उनकी आलोचना में मौजूद हैं. उनके लेखों में आयी हुई कई बातों को प्रकाशन-काल से जोड़कर पढ़ें तो एकबारगी ऐसा लगता है कि प्रकाशन का वर्ष बताने में कहीं चूक हो गई है.

70 के दशक में आलोचना की भाषा पर बात करते हुए नामवर सिंह लिख रहे थे: ‘अब पहले की तरह भाषा को प्रदत्त मानकर अभिव्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना कठिन हो चला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वह संप्रेषण से पहले संवेदन का माध्यम है, और इस प्रकार वह हमारे संवेदन का नियमन करती है. जिसे हम अपना अनुभव और अपना अन्वेषण समझते हैं, उसमें कितना अपना है और कितना सार्वजनिक भाषा का, इसका बोध किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की नींद खो देने के लिए काफी है.’

वास्तविकता के साथ हमारे रिश्ते में भाषा की ऐसी मध्यस्थता को उस दौर में किसी और हिन्दी लेखक ने इस तरह समझा और कहा हो, याद नहीं आता. इसी तरह उत्तर-आधुनिकता का, उसके सटीक लक्षणों के साथ, उल्लेख सन 60-61 के आस-पास नामवर जी के अलावा किसी और ने किया हो तो मुझे पता नहीं.

उसी वर्ष ‘नयी कहानियां’ में उनका लेख छपा था, ‘फिर क्या हुआ? और मुक्तिमार्ग’. उसमें ई एम फ़ॉस्टर की प्लॉट (कथानक) और स्टोरी (कथा) की धारणा से असहमत होते हुए नामवर जी ने लिखा, ‘हो सकता है, जिसे ‘आधुनिक’ कहानी कहा जाता है, उसमें कारण का उल्लेख अवश्य रहता हो लेकिन आधुनिकोत्तर युग की कहानी में कारण प्रायः अनुल्लिखित रहता है या अधिक-से-अधिक उसकी ओर संकेत भर कर दिया जाता है.’

इसके बाद उन्होंने कारण-कार्य-संबंध पर आधारित प्लॉट की धारणा को आधुनिकता, विज्ञान और बुद्धिवादी आंदोलन से जोड़ा और उसकी कई देनों को स्वीकार करते हुए भी यह रेखांकित किया कि ‘इस कारणवादी आरोप की भी अपनी रूढ़ियां बन गयीं’ और ‘कहानी में पुनः आधुनिक युग की कारणता के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई.’

ये बातें मैं सिर्फ यह बताने के लिए उद्धृत कर रहा हूं कि नामवर सिंह वैश्विक विचार-जगत के अधुनातन उद्विकासों पर नज़र रखते थे और अपनी आलोचना-दृष्टि के परिष्कार में उनका उपयोग करने से नहीं चूकते थे. इसीलिए उनके यहां मार्क्सवादी आलोचना स्थूल समाजशास्त्रीयता से बाहर निकल पाई, जिसे बहुतों ने उनके ग़ैर-मार्क्सवादी होने का प्रमाण माना.

‘कविता के नए प्रतिमान’ (1969) में जब उन्होंने मुक्तिबोध की कविता ‘अंधेरे में में’ का भाष्य किया और उसमें परम अभिव्यक्ति की खोज करने वाले काव्य-नायक को आत्म-निर्वासन का शिकार बताया, तो लोगों ने आरोप लगाया कि वे अस्तित्ववादी दृष्टि और शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं.

किताब के दूसरे संस्करण में उन आरोपों का जो जवाब नामवर जी ने दिया, वह पढ़ने लायक है. हिन्दी के जिन मार्क्सवादियों का ‘1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां’ वाले मार्क्स से बिलकुल परिचय नहीं था, उन्हें नामवर जी बताते हैं कि एलिएनेशन और सेल्फ-एलिएनेशन के क्या मायने हैं और कैसे यह पूंजीवादी तंत्र सिर्फ़ आर्थिक शोषण नहीं करता, अमानवीकृत भी करता है.

मनुष्य का अपनी कृतियों से अलगाव, अपनी जीवन-क्रिया के रूप में श्रम से अलगाव और अंततः अपने-आपसे अलगाव मार्क्स की प्रमुख चिंताओं में से है. उसी लेख में रूपवाद के आरोपों के जवाब में उन्होंने पश्चिम के मार्क्सवादी विचारकों के हवाले से साहित्य की ‘सापेक्षिक स्वायत्तता’(रिलेटिव ऑटोनोमी) की बात की.

ऐसी अवधारणाओं से पहला परिचय कराने वाले नामवर जी ने मुझ जैसे अनेक पाठकों को आश्वस्त किया कि मार्क्सवादी आलोचना के नाम पर जो स्थूल प्रवचन हम पढ़ते रहे हैं, उन्हें ही प्रामाणिक मार्क्सवादी मान लेने का कोई कारण नहीं है.

कोई आश्चर्य नहीं कि ‘इतिहास और आलोचना’ के लेखों से इतर उनके लेखन को ‘मार्क्सवादी’ आलोचना का उदाहरण मानने से बहुतों को समस्या रही है- उन्हें भी जो मार्क्सवाद को नामवर सिंह से बचाना चाहते हैं और उन्हें भी जो नामवर सिंह को मार्क्सवाद से बचाना चाहते हैं.

दोनों तरफ़ की यह कोशिश इस लिहाज़ से ख़ासी लचर है कि इसमें एक रूढ़/पूर्व- निर्धारित मार्क्सवादी साहित्य-दृष्टि की मान्यता निहित है, जबकि मार्क्सवाद के दार्शनिक और समाजार्थिक दृष्टिकोण की रोशनी में और कई बार उसकी दूरस्थ ऊष्मा में, साहित्य को पढ़ने-सराहने की पद्धति लगातार विकसित हो रही है.

इसमें कोई संदेह नहीं कि नामवर सिंह के पूरे आलोचना-साहित्य में-इसमें उनके व्याख्यान भी शामिल हैं- सुसंगति का अभाव है, उनकी बातें कई बार आपस में ही कटती-पिटती रहती हैं, लेकिन यह अपने को लगातार मांजने की ललक के साथ आने वाला अनिवार्य दोष है.

जो लोग बहुत सुसंगत होते हैं, उनके यहां विचार और विचारधारा की और उसके भी किसी एक भाष्य/संस्करण की, ज़बरदस्त किलेबंदी होती है जहां बाहर का कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता.

सुसंगति का अभाव-अगर वह छोटी-छोटी इकाइयों के भीतर न होकर संपूर्ण लेखन को दृष्टि की परिधि में लाने पर दिखता हो तो- कम से कम सही की पहचान के लिए आवश्यक खुलेपन का सबूत होने के कारण सकारात्मक है.

अब इस विचित्र द्वंद्वात्मकता का क्या करें कि यह खुलापन सही की पहचान के लिए आवश्यक होने के साथ-साथ मौक़ापरस्ती के लिए भी आवश्यक है! वैसे इसमें विचित्र कुछ भी नहीं. द्वंद्वात्मकता कहां नहीं है!

‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ के उस अंश को याद करें जहां पूंजीवाद के साथ आनेवाले आमूल बदलावों की चर्चा में उसकी बुराई और बड़ाई इस तरह साथ-साथ दिखती है जैसे एक ही रेखांकन में दो तस्वीरें हों जिन्हें कोण बदल-बदल कर देखा जा सकता हो.

आलोचक के अलावा शिक्षक और संपादक की भूमिका में भी नामवर सिंह अविस्मरणीय हैं. लंबे अरसे तक ‘आलोचना’ का संपादन करते हुए उन्होंने इसे हिन्दी की केंद्रीय वैचारिक पत्रिका बनाए रखा.

हिन्दी की बहसों के नियमन-निर्धारण में ‘आलोचना’ का जैसा योगदान रहा है, कम-से-कम पिछले सदी में, उसकी तुलना बहुत कम दूसरी पत्रिकाओं से की जा सकती है. वह हिन्दी की दुनिया को विश्व के दूसरे हिस्सों में चल रही बहसों और वैचारिक आलोड़नों से परिचित कराने वाली पत्रिका भी रही है.

हिन्दी विभागाध्यक्ष के तौर पर 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद से नामवर जी ने अच्छे अध्येताओं की कई पीढ़ियां तैयार कीं. उनका बनाया हुआ विभाग और पाठ्यक्रम एक मानक रहा है, भले ही देश के अन्य विश्वविद्यालयों ने उस मानक की ज़्यादा परवाह न की हो.

उससे पहले जोधपुर विश्वविद्यालय में राही मासूम रज़ा के सद्यःप्रकाशित उपन्यास ‘आधा गांव’ को पाठ्यक्रम में लगाने के कारण उन्हें पोंगापंथियों का घोर विरोध सहना पड़ा था और अंततः नौकरी हाथ से जाती रही थी. कम्युनिस्ट होने के कारण बीएचयू और सागर विश्वविद्यालय की नौकरियों से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा था.

जेएनयू की स्थायी नौकरी से पहले का उनका संघर्ष संभवतः एक सबक की तरह हमेशा उनके साथ रहा और बाद के नामवर को उसने उसूलों के मामले में बहुत अचल-अटल नहीं रहने दिया.

शक्तिशाली पदों पर रहने और बने रहने की कमज़ोरी के भी वे शिकार हुए, जिसने हिन्दी की ऐसी प्रखर मेधा को वह सब दे पाने से रोका जो दे पाने की उनमें क्षमता थी. फिर भी नामवर जितना कुछ दे पाए, वह कोई औसत क्षमता वाला व्यक्ति एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा कर भी नहीं दे सकता.

वे हिन्दी के सबसे अधिक पठनीय आलोचक ‘हैं’ और इसी रूप में वे अपने लेखन हमेशा मौजूद रहेंगे; वे हिन्दी के सबसे अधिक श्रवणीय आलोचक ‘थे’ और अब इस रूप में उन्हें पाने के सुख से हम हमेशा के लिए वंचित हो गए हैं.

यूं यह वंचना पांचेक साल पहले ही शुरू हो गई थी क्योंकि नामवर जी का बोलना कम हो गया था. स्मृति भी धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही थी. उन्हें व्याख्यानों में कई बार एक ही बात को दुहराते, अपनी कही बात को भूलते और किसी चीज़ को याद करने के लिए जूझते देखना बहुत कष्टकर था.

उस समय भी मुझे अस्सी और नब्बे के दशक के नामवर याद आते थे, आगे भी वही याद आयेंगे.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज में प्राध्यापक और आलोचना पत्रिका के संपादक हैं.)