हम अक्सर किसी टिप्पणी या दलील को महज़ इसलिए स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे हमारी परंपरागत मान्यताओं के अनुरूप होती हैं. ऐसा करते वक़्त हम न तो इनके पीछे के तर्कों की परवाह करते हैं, न दावों की प्रामाणिकता जांचने की ज़हमत उठाते हैं.

(हाल ही में लेखिका अरुंधति रॉय के बारे में एक झूठी ख़बर प्रसारित हुई. इसमें कहा गया कि अरुंधति रॉय ने एक पाकिस्तानी अख़बार को बयान दिया है कि ’70 लाख की भारतीय सेना कश्मीर के आज़ादी गैंग को नहीं हरा सकती’. इस ख़बर के आधार पर परेश रावल ने अरुंधति को पत्थरबाजों की जगह जीप पर बांधने की सिफ़ारिश कर डाली. सोशल मीडिया पर अरुंधति को ख़ूब गालियां पड़ीं. इसी ख़बर के आधार पर हाल ही में लॉन्च हुए चैनल के एंकर अरनब गोस्वामी और न्यूज़18 के भूपेंद्र चौबे समेत कई प्रमुख मीडिया संस्थानों ने अरुंधति रॉय पर हमला बोल दिया. यह फ़र्ज़ी ख़बर postcard.news, satyavijayi.com, theresurgentindia.com, revoltpress.com, virathindurashtra.com, internethindu.in आदि वेबसाइटों पर चलाई गई. जबकि अरुंधति रॉय ने ‘द वायर’ को बताया कि ‘ये सब बकवास है.’ वे बीते समय में कश्मीर गई ही नहीं है और न ही कश्मीर पर कोई बयान दिया है. कश्मीर पर आख़िरी बार उन्होंने पिछले साल एक छोटा लेख आउटलुक के लिए लिखा था.

ऐसे समय में जब फ़र्ज़ी ख़बरें बनाने और उन्हें प्रसारित करने का कारोबार चरम पर है, हमें ख़बरों को लेकर न सिर्फ़ सावधान रहना चाहिए, बल्कि मीडिया पर भी सवाल करने चाहिए. बीती 1 मई को प्रकाशित यह लेख आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम पुन: प्रकाशित कर रहे हैं.)

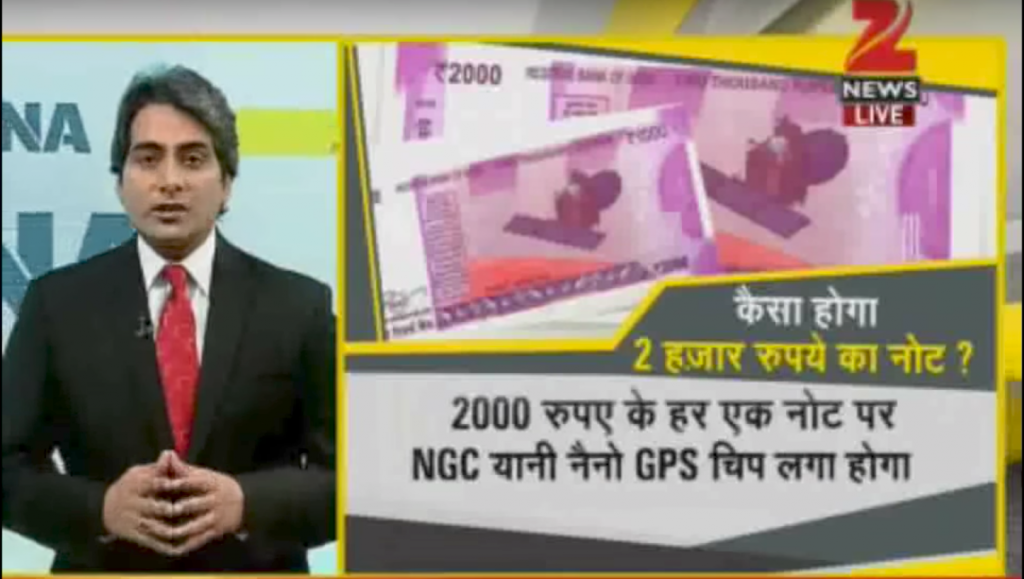

हाल के समय में फ़ेक न्यूज़ यानी फ़र्ज़ी समाचारों का सबसे जीता-जागता उदाहरण जी न्यूज़ का वह वीडियो था जिसमें नोटबंदी के बाद जारी किये गये 2000 के नये नोटों के जीपीएस चिप से लैस होने के बारे में विस्तार से बताया गया था.

इस वीडियो में दिये गये ब्यौरे इतने मूर्खतापूर्ण थे कि इसे पहली नज़र में ही जानबूझकर की गयी भरमाने वाली मनगढंत रिपोर्टिंग कहा जा सकता था. यह बदक़िस्मती से हो गई ग़लत रिपोर्टिंग का मामला नहीं था.

दूसरे मौक़ों पर भी जी न्यूज़ फ़र्ज़ी ख़बरें चलाने के लिए आलोचना की ज़द में आता रहा है. जेएनयू वीडियो में छेड़खानी का मामला इसका सबसे बदनाम उदाहरण है.

कुछ दिन पहले ‘न्यू यॉर्कर’ पत्रिका में एक आलेख प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था: ‘आख़िर तथ्य हमारे दिमाग़ को क्यों नहीं बदलते.’

यह आलेख इंसानी दिमाग़ से जुड़ी नयी खोजों के बारे में था जो तर्क की सीमाओं को बताती हैं. आलेख की लेखिका एलिजाबेथ कोलबर्ट ने इंसान के अंदर के तर्क करने वाले यंत्र की ख़ामियां बताने वाली तीन किताबों का ज़िक्र किया है.

इनमें से एक किताब ‘द एनिग्मा ऑफ़ रीज़न’ (तर्क की पहेली) की दलीलें अपने आप में काफी क्रांतिकारी और विचारोत्तेजक हैं.

इसके लेखकों, ह्यूगो मर्सियर (फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च) और डैन स्पर्बर (सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी) का एक लेख 2011 में ‘व्हाय डू ह्यूमन्स रीजन? आर्गूमेंट्स फॉर आर्गूमेन्टेटिव थियरी’ (इंसान तर्क क्यों करता है? तार्किकता के सिद्धांत के पक्ष में दलील) प्रकाशित हुआ था.

इसमें भी मोटे तौर पर उन्हीं युक्तियों/दलीलों पर बात की गयी है, जिन पर इस किताब में चर्चा की गयी है. हम यहां उनके महत्वपूर्ण दावों पर एक नज़र डाल सकते हैं.

इंसान तर्क शक्ति से समृद्ध क्यों है?

हमारी हमेशा से यह मान्यता रही है कि इंसान उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर नये और उपयोगी ज्ञान के निर्माण व बेहतर निर्णयों तक पहुंचने के लिए तर्क करता है.

मर्सियर और स्पर्बर के मुताबिक इस मान्य भूमिका, जो कि तार्किकता का क्लासिकल सिद्धांत भी है, पर फिर से विचार किये जाने की ज़रूरत है.

उनका कहना है कि इंसानों के बीच आपस में विचारों और भावनाओं के प्रभावशाली आदान-प्रदान की ज़रूरत ने तार्किकता की संज्ञानात्मक क्षमता को जन्म दिया.

वे कहते हैं, ‘तार्किकता के विकास और इसके अब तक बचे रह जाने का कारण यह तथ्य है कि यह मानवीय संचार को (निर्णय लेना या ज्ञान का निर्माण नहीं) ज़्यादा असरदार और फ़ायदेमंद बनाता है.’

आदर्श स्थिति में संचार में उपयोगी सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है. लेकिन इस बात की आशंका भी हमेशा बनी रहती है कि कोई व्यक्ति ग़लत सूचनाओं का शिकार हो जाए. इसलिए इंसान सूचनाओं पर ‘ज्ञानपूर्ण निगरानी’ रखता है.

उदाहरण के लिए जब हम कोई ऐसी नयी सूचना ग्रहण करते हैं, जो हमारी पुरानी सूचनाओं और मान्यताओं के अनुरूप नहीं होती, तब हमें पुराने विश्वासों या नयी सूचना को ख़ारिज करने के बीच में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है. ज्ञानपूर्ण निगरानी हमें बाद के विकल्प को चुनने के लिए प्रेरित करती है, जो कि ज़्यादा आसान विकल्प भी होता है.

तर्कशीलता का युक्तिमूलक सिद्धांत (आर्गूमेंटेटिव थियरी ऑफ़ रीजनिंग)

इसी तरह से नई सूचना देनेवाले व्यक्ति के सामने भी यह खतरा रहता है कि सूचनाओं को ग्रहण करने वाला इसे खारिज कर दे. इसलिए वह सूचनाओं को ग्रहण करने वाले को कई तरह से समझाने-मनाने की कोशिश करता है.

इसके तहत सूचनाओं को प्रायः किसी ऐसी मान्यता से जोड़ दिया जाता है, जिस पर ग्रहण करनेवाला पहले से ही यकीन करता है. इसके बाद यह दिखाया जाता है, अगर यह मान्यता स्वीकार्य है, तो नयी सूचना को भी स्वीकार करना, खारिज करने की जगह ज़्यादा आसान होगा.

https://www.youtube.com/watch?v=8eeD4hRKMXM

इसलिए वह अपने संवाद को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए सूचनाओं से लैस शुष्क आंकड़े आगे बढ़ाने की जगह अपने दावों के पक्ष में दलीलें/युक्तियां तैयार करता है. किसी दावे पर हमारे यकीन या शक करने के पीछे के तर्क का सूचना से ज़्यादा लेना-देना नहीं होता. यह मुख्य तौर पर दलीलों के मूल्यांकन पर निर्भर करता है.

संक्षेप में यही ‘तार्किकता का युक्तिमूलक सिद्धांत’ (आर्गूमेंटेटिव थियरी ऑफ़ रीजनिंग) है, जिसका जोर इस बात पर है कि तार्किकता व्यक्तिगत से ज़्यादा सामाजिक स्तर पर काम करती है, जिसका लक्ष्य ‘लोगों को मनाने के लिए तैयार की गढ़ी गयी युक्तियों/दलीलों को जांचना’ होता है.

इस स्थिति का एक दिचलस्प परिणाम यह होता है कि विश्वसनीय ज्ञान का उत्पादन और इसके सहारे सबसे अच्छे निर्णयों तक पहुंचने में तार्किकता की भूमिका लगभग बेअसर हो जाती है.

लेखकों का कहना है कि फ़ैसला लेने में (युक्तियुक्त) तार्किकता की भूमिका सर्वोत्तम निर्णय तक पहुंचाने में मददगार की न होकर दूसरों को समझाने के लिए दलीलों/युक्तियों के उत्पादन में बदल जाती है.

निष्कर्ष के तौर पर मर्सियर और स्पर्बर यह दावा करते हैं कि हमारी तार्किकता युक्तियों/दलीलों के साथ किये गये दावों को स्वीकार या ख़ारिज करने में पूरी तरह से सक्षम है.

उनका कहना है कि इस भूमिका का लगातार विकास हुआ है. लेकिन जब बात तार्किक आधार पर निर्णय लेने या नये विश्वसनीय ज्ञान के उत्पादन जैसे ज़्यादा कठिन कामों की आती है, तो तार्किकता भले पूरी तरह से बेकार नहीं, पर अधूरी ज़रूर नज़र आती है.

लेखकों का कहना है कि बहस करने में कुशल लोग ‘सत्य की तरफ़ नहीं होते’ बल्कि साधारण तौर पर सिर्फ़ उन दलीलों के पक्ष में होते हैं, जो उन्हें सच लगती हैं या जिसे वे सत्य के तौर पर मनवाना चाहते हैं.

एक हद तक यह हमें बताता है कि आख़िर क्यों जीपीएस चिप लगे 2000 रुपये के नए नोटों के बारे ग़लत रिपोर्टिंग करके भी जी न्यूज़ पर कोई आंच नहीं आयी.

नोटबंदी के ‘मास्टर स्ट्रोक’ होने के दावे के पक्ष में उन्होंने बस वैसी दलीलें पेश करने का काम किया, जो ज़्यादातर लोगों को स्वीकार्य होतीं. बगैर इस बात की परवाह किये कि वे तथ्य पर आधारित थीं या नहीं!

https://www.youtube.com/watch?v=ehLzLZxCrbU

अगर दलील शक्तिशाली है (‘नोटबंदी भ्रष्टाचार पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा वार है.’) और यह साधारण तौर पर स्वीकृत मान्यताओं पर आधारित है (‘भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए देश को क्रांतिकारी नीतियों की जरूरत है’), तो हम मर्सियर और स्पर्बर के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वाभाविक तौर पर लोग छानबीन किये बगैर (मसलन, आखिर नोटों में जीपीएस तकनीक किस तरह लगायी जा सकती है) इसे स्वीकार करने के लिए ज्यादा तैयार थे.

क्या यह बेहतर दुनिया के निर्माण में हमारी मदद कर सकता है?

अपने एक दूसरे लेख में मर्सियर इस सिद्धांत के दूसरे उपयोगों के बारे में बताते हैं:

‘बहुमान्य (क्लासिकल) दृष्टि के आधार पर लोग कई वर्षों से तर्कशक्ति में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं. जिसका लक्ष्य है: आलोचनात्मक तरीके से सोचने की शिक्षा देना, हमें हमारे पूर्वाग्रहों से मुक्त करना… लेकिन यह तरीका बहुत कामयाब नहीं हुआ है. हमारे सिद्धांत (द आर्गूमेंटेटिव थियरी ऑफ़ रीजनिंग) के मुताबिक यह आश्चर्यजनक नहीं है कि लोग ऐसी चीज में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हें, जो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है. यह कुछ ऐसा ही है, जैसे कुछ लोगों ने यह फैसला कर लिया हो कि हाथों को चलने के लिए बनाया गया है और यह सभी को सिखाया जाना चाहिए. इसकी जगह हमारा दावा है कि तार्किकता वह काम सबसे अच्छे तरीके से करती है, जिसकी उससे उम्मीद की जाती है. और वह है बहस करना. और यह सही युक्तिपूर्ण संदर्भ में अच्छे परिणाम देता है. इसलिए इसमें बदलाव लाने की जगह कि लोग किस तरह तर्क करते हैं, पर्यावरण पर आधारित हस्तक्षेप- खासतौर पर सांस्थानिक- के सफल होने की ज्यादा संभावना है. अगर हम लोगों को दलीलों के ज्यादा संपर्क में लाएं, अगर हम उन्हें उन लोगों के साथ ज्यादा बहस करने के लिए तैयार कर सकें, जो उनसे असहमत हैं, तो तर्कशक्ति बदलाव के बगैर अच्छे परिणाम दे सकती है.’

आज के भारत में, जहां शांतिपूर्ण बहस और विमर्श में यकीन करने वाले किसी ज्ञानवान व्यक्ति को धमकियों और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, हम लोगों की चेतना में इस रास्ते से किसी किस्म की क्रांति की उम्मीद नहीं कर सकते. लेकिन वैसे लोग जो भारत को एक और ज्यादा शांतिपूर्ण स्थान बनाने की इच्छा रखते हैं, वे जरूर इस पर विचार कर सकते हैं.

(किरण कुम्भार फिजीशियन हैं . वे लेखन के जरिए लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने में जुटे हैं.)

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए क्लिक करें