गांव भारत की अर्थव्यवस्था तथा राजनीति के केंद्र में रहे हैं. आधुनिकीकरण तथा शहरीकरण ने जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था तथा राजनीति बदली वैसे-वैसे ही गांव के जीवन में भी बदलाव आया है.

समाज विज्ञानी इस आर्थिक और सामाजिक गतिकी को समझने के लिए पिछली एक सदी से गांवों की आंतरिक संरचना और शहरों के साथ उसके संबंधों का अध्ययन करते रहे हैं.

इसी सिलसिले में 20वीं सदी के 50वें दशक में भारत में गांव अध्ययन की एथ्नोग्राफिक परंपरा (लोग, उनकी संस्कृति, रीतियों, आदतों और भिन्नताओं का ब्योरा) का आरंभ हुआ. इस यशस्वी परंपरा में एमएन श्रीनिवास से लेकर एससी दुबे, बीआर चौहान, आंद्रे बेते तथा डीएन मजूमदार के अध्ययनों ने भारतीय समाजशास्त्र को नई दिशा दी. परन्तु 80 के दशक तक आते-आते गांव अध्ययन से समाजशास्त्रियों का मोह भंग हो गया.

आर्थिक सुधारों से उपजी नई अर्थव्यवस्था के दौर में समाजशास्त्रियों के अध्ययन की विषयवस्तु गांव तथा ग्रामीण जीवन से बदलकर शहर और दूसरे विषय हो गए. इक्का-दुक्का प्रयास तो चलते रहे, परन्तु नवउदारीकरण की प्रकिया से गांव जीवन में पैदा हुए व्यापक परिवर्तन को समझने में ये प्रयास नाकाफ़ी रहे हैं.

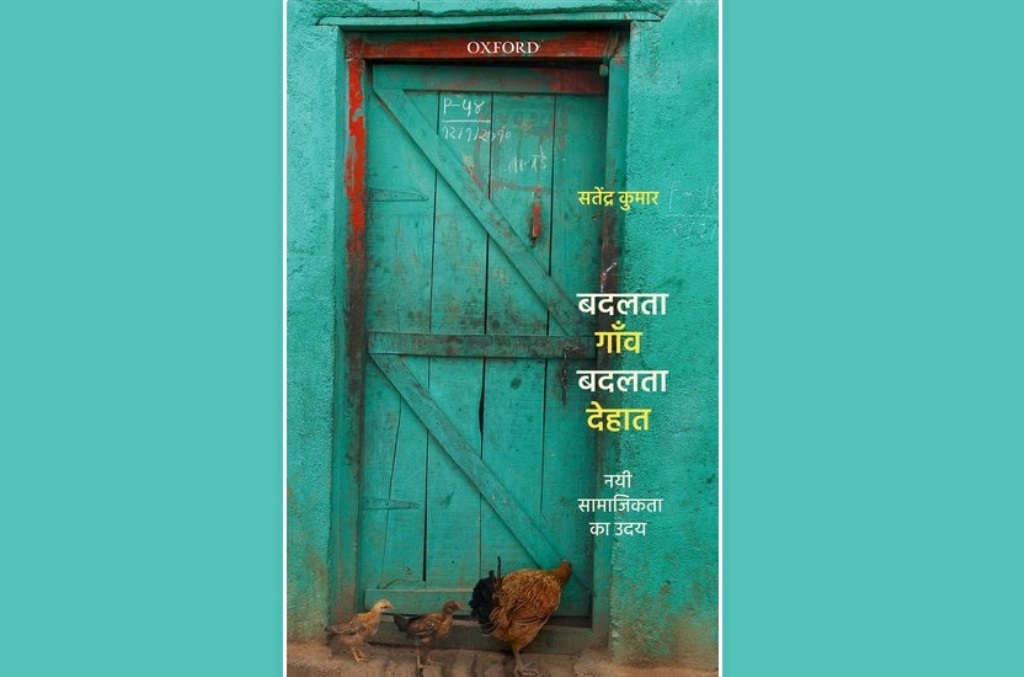

सतेंद्र कुमार की अभी हाल में प्रकाशित किताब ‘बदलता गांव बदलता देहात: नयी सामाजिकता का उदय’ बड़ी संजीदगी से इस कमी को पूरा करती है.

सतेंद्र कुमार ने लंबे एथ्नोग्राफिक अध्ययन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों के बदलते स्वरूप को समझने की कोशिश की है. लेखक ने कई बरस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में रहकर ग्रामीण जीवन को देखा-समझा है.

सतेंद्र ने गांव-अध्ययन की एथ्नोग्राफिक परंपरा को नया आयाम देते हुए गांव जीवन की बदलती आंतरिक संरचना तथा उसका बाहरी संस्थाओं-संरचनाओं के साथ बनते आपसी संबंधों का बारीकी से वर्णन तथा विश्लेषण किया है.

लंबा एथ्नोग्राफिक अध्ययन सतेंद्र को गांव-देहात में बनते नए सामाजिक तथा राजनीतिक संबंधों को रेखांकित करने में मदद करता है. वे ग्रामीण भारतीय जीवन को देखने की बनी-बनाई समझ और उससे पैदा हुई बहसों से परे जाकर उसे उसके रोज़मर्रा के जीवन में समझते हैं.

यह किताब भूमिका सहित कुल छह अध्यायों में विभाजित है. सतेंद्र कुमार इसकी भूमिका में बताते हैं कि किस तरह से समकालीन भारत में गांव-देहात बदल रहे हैं.

इस प्रक्रिया में वे बहुत कुछ नया पा रहे हैं और बहुत कुछ खो भी रहे हैं. गांवों द्वारा खोने-पाने की इस कड़ी में सबसे अधिक यदि कोई प्रभावित हुआ है तो वह है- भारतीय ग्रामीण युवा.

उसके लिए चुनावी राजनीति और वैश्वीकरण के कटे-फटे वादे ने जो कुछ उपलब्ध कराया है, उसमें स्मार्टफोन और लैपटॉप ही है, वह उन्हें कुछ ठोस आश्वासन नहीं दे पाया है. बेरोज़गार युवा पॉर्न, दंगे और धार्मिक क्रियाकलापों में अपना समय काट रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है.

ग्रामीण इलाके अब इसकी चपेट में हैं. जातीय और धार्मिक हिंसा भड़काने में स्मार्टफोन तथा सोशल मीडिया का एक भद्दा प्रयोग होता रहता है.

यह किताब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बदलते हुए परिदृश्य को बड़ी संवेदनशीलता के साथ दर्ज करती है.

सांप्रदयिकता के प्रसार और उसके राजनीतिक अर्थ पर काम करने वाले विद्वानों ने अभी तक अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर ध्यान दिया ही था कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सांप्रदायिकता ने पांव पसार दिए.

2013 में मुज़फ़्फ़रनगर में हुए दंगे को 2014 के लोकसभा चुनावों में कैसे मुद्दा बनाया गया, इस सबकी आधार को सतेंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में दर्ज करते हैं, जहां शांत से दिखने वाले किसी क्षेत्र में धार्मिक वैमनस्य फैल जाता है और दंगों की ज़मीन पर वोट की फसल काटी जाती है.

इस किताब का अध्याय एक ‘खेती का कायाकल्प और ग़ैर-खेतिहर अर्थव्यवस्था का उदय’ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि में पिछले तीन दशकों के दौरान हुए परिवर्तनों का विवरण देता है.

वास्तव में अब खेती-किसानी लाभ का व्यवसाय नहीं रही. खेती अब ग़ैर-उत्पादकता की श्रेणी में आ गई है. किसान जातियों, दस्तकारों तथा मज़दूरों की आपसी आर्थिक-सामाजिक निर्भरता कम होती गई है.

विभिन्न जातियों में आर्थिक सहयोग तथा पारस्परिकता का स्थान प्रतिस्पर्द्धा ने ले लिया है. इसका कारण यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट गया है.

ऐसी स्थिति में गांव और देहात में रहने वाले लोगों के रोज़गार के साधन बदल गए हैं. सतेंद्र यह भी कहते है कि गांवों में बाज़ार और बाज़ारीकरण के फैलाव ने गांवों की गलियों, चौराहों, खेतों और खलिहानों में प्लास्टिक की वस्तुओं का ढेर लग गया है.

ख़रीददारी और बढ़ते उपभोग के चलन की वजह से लोग परेशान भी हैं. ग्रामीण जीवन में बेचैनी फैली है. किसान लाचार और बेज़ार हैं.

अध्याय दो ‘लोकतंत्र की कीमियागीरी’ में सतेंद्र कुमार लिखते है कि गांव आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके है. गांवों में बढ़ती लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वजह से समाज के कमज़ोर समूहों को इसमें हिस्सेदार होने का मौका मिला है.

और यह समूह अपनी संख्या की राजनीति के माध्यम से राज्य की राजनीति में एक सकारात्मक हस्तक्षेप भी करते हैं. लेकिन इसके साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान स्थानीय ग्रामीण जीवन संबंध भी ख़राब हुए हैं तथा स्थानीय स्तर पर इसने जातिवाद, सांप्रदायिक गठजोड़, राजनीतिक वंशवाद जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया है.

सतेंद्र अपनी पैनी निगाह से दिखाते हैं कि भारतीय लोकतंत्र ने बहुत-सारी अलोकतांत्रिक शक्तियों को भी जन्म दिया है.

पुस्तक के अध्याय तीन ‘युवाओं की हसरतें: नौकरी की मरीचिका’ एवं अध्याय चार ‘सोशल मीडिया एवं मोटरबाइक के चमत्कार’ आपस में जुड़े हैं. इन दो अध्यायों के माध्यम से सतेंद्र कुमार ने भारत के भविष्य यानी युवाओं का आकलन बहुत ही बारीकी से किया है.

नवउदारवाद और स्मार्टफोन ने ग्रामीण युवाओं के रहन-सहन पर भी पर्याप्त असर डाला है. इसी का परिणाम है कि गांव के लोक-जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है.

गांव के युवा भी तेज़ संगीत के दीवाने होते चले गए हैं और उनके खानपान में भी चाउमीन, पिज़्ज़ा-बर्गर और मोमोज़ का प्रवेश हो चुका है. लेकिन इस अध्याय की महत्वपूर्ण बात जों सतेंद्र कुमार उठाते हैं वह ये है कि भारतीय राज्य द्वारा सार्वजनिक शिक्षा से लगातार हाथ खींचने से भारतीय समाज का शैक्षिक परिदृश्य व्यापक स्तर पर प्रभावित हो रहा है.

शिक्षा व्यवस्था अब सार्वजनिक से निजी हाथों में जा रही हैं. पूरी शिक्षा व्यवस्था कुछ घरानों तक सीमित होती जा रही है. सतेंद्र कहते है कि भारत एक अंदरूनी संकट से जूझ रहा है. जिसके कारण अधिकतम युवा उनमें भी ख़ासकर ग्रामीण युवाओं का भविष्य डांवाडोल प्रतीत हो रहा है.

ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक की पहुंच मोबाइल, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन आदि के माध्यम से बढ़ी है. उसने समाज को कुछ खुलापन तो दिया है लेकिन इसके साथ ही साथ उसका राजनीतिक इस्तेमाल भी हुआ है.

इसे इस किताब में 2013-2014 के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटनाओं में युवाओं की बढ़ती भागीदारी के माध्यम से देखा जा सकता है. इसमें इस संचार तकनीक का एक बड़ा योगदान था. इस तरह से सतेंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं की यह तकनीक, धर्म और बेरोज़गारी मिलकर एक उग्र सांप्रदायिक समाज का निर्माण कर रहे हैं.

सतेंद्र कुमार लिखते हैं कि इस नव-उदारीकरण के दौर में नौकरियां घटी हैं. जो नई नौकरियां आई भी हैं, वे निजी क्षेत्र में हैं. शिक्षा के निजीकरण के चलते, शहरी महंगे स्कूलों और कॉलेजों से पढ़े-लिखे युवक बेहतर नौकरियां हथिया लेते हैं और ग्रामीण युवा अच्छी शिक्षा के अभाव में कम वेतन की अस्थायी प्रकृति की नौकरियां करने को मजबूर हैं.

इस तरह से इन दोनों अध्यायों को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण युवाओं के पास इस मीडिया तकनीक के आ जाने से उनके लिए ये दुनिया कुछ खुली सी लगती तो है लेकिन जब यह युवा इस खुली दुनिया में अपने लिए एक गुंजाइश देखते हैं तो वहां उनके लिए दरवाज़ा बंद मिलता है.

किताब का अगला अध्याय ‘बहुजन धार्मिकता: धर्म का नया स्वरूप’ ग्रामीण भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की एक दिलचस्प कहानी को कहता है.

पिछले एक दशक में कांवड़ यात्रा, रामकथा के साथ ही नई-नई धार्मिक गतिविधियों का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है.

उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जुलाई-अगस्त के माह में ये कांवड़िये अपनी धार्मिक यात्रा निकालते हैं. इस कांवड़ में धार्मिकता की निर्मिति को सतेंद्र कुमार बहुजन धार्मिकता कहते हैं.

यह नई धार्मिकता धर्म के एक नए स्वरूप के निर्माण की ओर अग्रसर है जिसका ज़ोर कर्मकांड पर ज़्यादा है. यह नई धार्मिकता बहुजन धार्मिकता से मिलते हुए एक देशज रूप में प्रकट होती है.

यह स्थानीय तो लगती है लेकिन धीरे-धीरे यह राष्ट्रीय रूप ले लेती है और फिर उग्र हिंदुत्व की राजनीति के साथ जुड़ जाती है जिसके बाद यह धार्मिक कट्टरपन के साथ मिलकर सांप्रदायिकता का दक्षिणपंथी खुला खेल खेलती है.

पुस्तक के अंतिम अध्याय ‘नई सामाजिकता का उदय’ की कहानी को सतेंद्र कुमार कुछ इस तरह से गढ़ते हैं कि किस तरह से खानपुर गांव में आंबेडकर, नेहरू, गांधी के विचार कैसे गुत्थमगुत्था हो रहे हैं.

आज़ादी के 70 साल बाद पीछे पलटकर यह देखना ज़रूरी है कि आंबेडकर और गांधी की कल्पना का गांव आख़िर कितना सुरक्षित रहा है.

गांधी गांव के जीवन में भारतीय सभ्यता का सूक्ष्म रूप देखते थे. वे चाहते थे कि आधुनिक भारत के निर्माण में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका हो तथा भारत का विकास आम आदमी व ग़रीबों की जरूरत के हिसाब से हो, लेकिन आज सरकारें आबादी के बड़े हिस्से की कीमत पर कुछ वर्चस्वशील समूहों का लालच पूरा करने में जुटी हैं.

दूसरी ओर किसान अब सदियों से संचित देशज ज्ञान को खूंटी में टांगकर बाज़ार आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खेती करना सीख रहे हैं. किसान के घर अब दैनिक खाने-पीने और खेती का सामान बाज़ार से आने लगा है. इस तरह से किसान अब लगभग बाज़ार और मुनाफ़े की व्यवस्था पर निर्भर हो चुके हैं.

भारतीय राजनीति रोज़-ब-रोज़ चुनावों में घट रही होती है. इस चुनावी राजनीति और पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण सत्ता समीकरणों और जाति संबंधों को बदलकर रख दिया है.

इसकी वजह से वंचित/दमित समूहों को सत्ता में भागीदारी मिली है. लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में समाज की छोटी जातियों द्वारा दावा और प्रतिभाग करने से ग्रामीण शक्ति संरचना और संबंधों में परिवर्तन आए हैं.

दमित समुदाय अब राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं. दलित समुदायों के लोग राजनीतिक रूप से प्रतिरोध कर रहे हैं, अपना इतिहास नए ढंग लिख रहे हैं, एक बड़ी राजनीति के निर्माण के लिए उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं.

अपने संख्याबल के आधार पर वह चुनावी राजनीति में भी भाग ले रहे हैं और चुनावी राजनीति को बदल भी रहे हैं. अपने राजनीतिक प्रतिनिधि भी चुन रहे हैं.

आज ये समूह अपने नागरिक अधिकारों के लिए अधिक मुखर हैं. लेकिन सतेंद्र यहां कुछ चिंता भी ज़ाहिर करते हुए कहते हैं कि जहां इस चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण संख्यात्मक रूप से बड़ी जातियों/समूहों को अधिक लाभ मिला है जैसे दलितों में जाटव और पिछड़ों में यादव.

वहीं इसके उलट इन कमज़ोर समूहों का एक तबका जिनमें संख्यात्मक रूप से कमज़ोर जातियां/समूह शामिल हैं, इस प्रकिया से बाहर होते जा रहे हैं.

सपेरे, बढ़ई, लोहार, बंजारे, धानुक जैसी सैकड़ों छोटी जातियां, जनजाति समूह और धार्मिक अल्पसंख्यक लोकतंत्र की इन प्रक्रियाओं से बाहर होते जा रहे हैं.

इस तरह से सतेंद्र यह बताते हैं कि इन समूहों के राजनीतिक सशक्तिकरण की वजह से ग्रामीण सत्ता संरचना में बदलाव आया है, जिसको उच्च जातीय समूह/दबंग जातियां स्वीकार नहीं कर पा रही है.

हालांकि इस किताब के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित युवाओं के उभरते संगठन भीम आर्मी पर बात नहीं की गई है लेकिन उसके उभार और प्रसार को समझने के लिए भी यह एक ज़रूरी किताब है.

यह किताब अपनी भाषा और सरलता के लिए भी सराही जानी चाहिए. सतेंद्र ज्ञान के द्वारा अपने पाठक को आक्रांत नहीं करते हैं. वे पाठक के साथ संवाद करते हैं.

वे समाज विज्ञान के गंभीर सवालों को सरल-सुगम भाषा में लिखने की एक सशक्त बानगी पेश करते हैं.

मूल रूप में हिंदी में लिखी यह किताब समाज विज्ञानों को मातृभाषाओं में लिखने की प्रेरणा देती है. भारतीय लोकतंत्र के इस निर्णायक वर्ष में इस किताब को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए.

(लेखक भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में फेलो हैं.)