‘पहले तरक़्क़ीपसंद मेरी तहरीरों को उछालते थे कि मंटो हममें से है. अब यह कहते हैं कि मंटो हम में नहीं है. मुझे ना उनकी पहली बात का यक़ीन था, ना मौजूदा पर है. अगर कोई मुझसे पूछे कि मंटो किस जमायत में है तो अर्ज़ करूंगा कि मैं अकेला हूं…’

(यह लेख पहली बार 11 मई 2017 को प्रकाशित किया गया था.)

जैसे लुधियाना का क़स्बा समराला, जहां अब से करीब एक सौ पांच साल पहले 11 मई 1912 को सआदत हसन मंटो ने ज़िंदगी की पहली सांस ली, पंजाब का हिस्सा है, वैसे ही शहर लाहौर भी, जहां 18 जनवरी 1955 की एक दोपहर मंटो के दम की डोर टूटी.

मगर मंटो की ज़िंदगी और अफ़सानों को समझना हो तो बात सिर्फ़ पंजाब कहने भर से नहीं बनती. संस्कृति का भूगोल राजनीति के भूगोल के सामने बेबस हो जाता है.

बस 43 साल की ज़िंदगी नसीब हुई सआदत हसन मंटो को और इन सालों को समझने के लिए पंजाब शब्द में पूर्वी-पश्चिमी यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी जोड़ना पड़ता है.

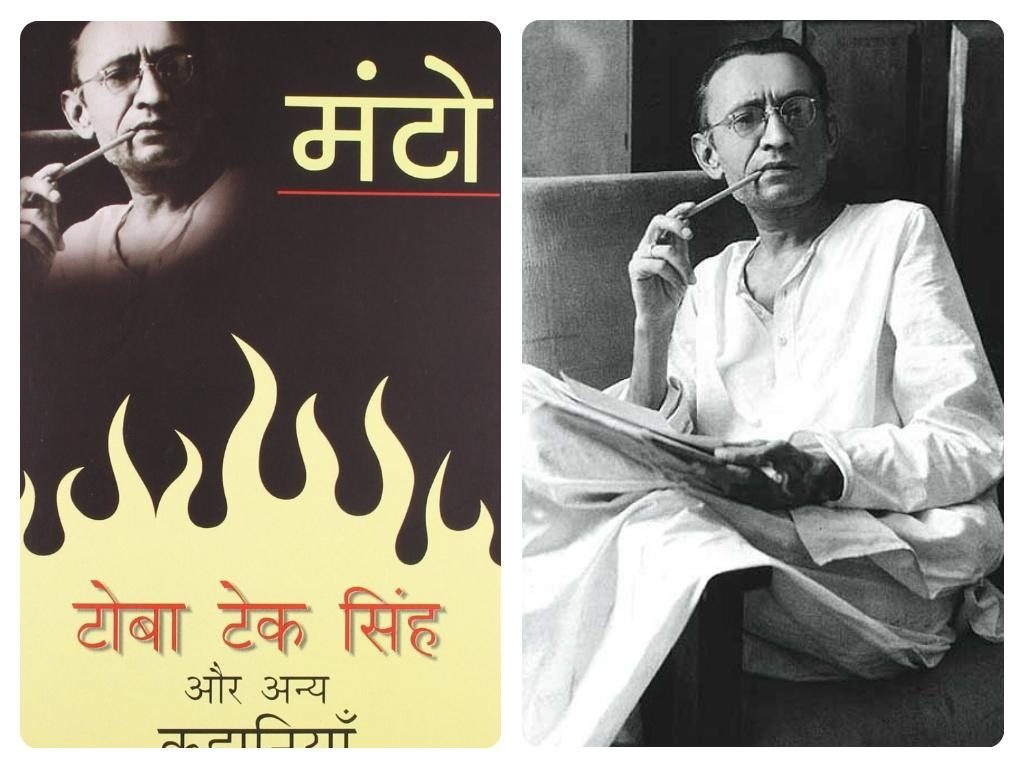

विभाजन से पहले के दंगों और विभाजन के बाद की आवाजाहियों के लहूलुहान क़िस्सों के साये में लिपटे वही हिंदुस्तान-पाकिस्तान जिनकी हुक़ूमतों से मंटो की कहानी का नायक बिशन सिंह बार-बार पूछता है कि बताओ मेरा गांव टोबा टेक सिंह मुल्क़ों के इस बंटवारे में कहां है और हर जवाब के बाद उसके मुंह से हताशा में निकलता है- ‘औपड़ दि गड़ गड़ दि अनैक्स दि बेध्यानां दि मुंग दि दाल आफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान आफ दी दुर फिटे मुंह!’

अपने साथ हुए अन्याय के प्रतिकार में निकला निर्रथक जान पड़ता यह वाक्य आधुनिक राष्ट्र-राज्य के निर्माण के ख़ूनी अध्यायों के मंतव्य पर शायद बीसवीं सदी की सबसे सार्थक टिप्पणियों में एक है.

इस वाक्य का अर्थ टोबा टेक सिंह नाम की पूरी कहानी में विन्यस्त है मगर सबसे मार्मिक ढंग से खुलता है आख़िर में.

याद करें, बिशन सिंह के प्राणांत का वर्णन- ‘उधर खरदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान, दरमियान में ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था. ’

मंटो के बारे में यह सवाल बना रहेगा कि क्या उनके भीतर एक बिशन सिंह मौजूद था जो उम्र भर अपने लिए एक दरम्यानी जगह की खोज करता रहा, एक ऐसी जगह जिस पर हिंदुस्तान-पाकिस्तान सरीख़े किसी राष्ट्रराज्य का नाम नहीं लिखा.

मंटो के जो साल पाकिस्तान में गुज़रे उनके बारे में मंटो का ख्याल था, ‘मेरे लिए यह एक तल्ख़ हक़ीक़त है कि अपने मुल्क में, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, मैं अपना सही स्थान ढूंढ नहीं पाया हूं. यही वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है.. मैं कभी पागलखाने में और कभी अस्पताल में रहता हूं.’

इस बेचैनी का कारण तलाशना मुश्किल नहीं है. मंटो ने साल 1951-54 के बीच ‘चाचा साम’ या कह लें अंकल सैम के नाम कुछ चिट्ठियां लिखीं. उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमेन थे.

दक्षिण एशिया की राजनीति में अमरीकी हस्तक्षेप की मंशा को अपने धारदार व्यंग्य से बेनक़ाब करने वाले इन पत्रों में एक जगह आता है– ‘ जिस तरह मेरा मुल्क कटकर आज़ाद हुआ, उसी तरह मैं कटकर आज़ाद हुआ और चचाजान, यह बात तो आप जैसे हमादान आलिम से छुपी हुई नहीं होनी चाहिए कि जिस परिंदे को पर काटकर आज़ाद किया जाएगा, उसकी आज़ादी कैसी होगी.’ परकटे परिंदे के रूपक को आगे बढ़ाकर पूछें कि उसके पर कहां हैं?

अपनी आज़ादी को परकटे परिन्दे की आज़ादी के रूप में देखने वाले मंटो का उत्तर होगा- ‘मेरा नाम सआदत हसन मंटो है और मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ था जो अब हिंदुस्तान में है- मेरी मां वहां दफ़न है, मेरा बाप वहां दफ़न है, मेरा पहला बच्चा भी उसी ज़मीन में सो रहा है जो अब मेरा वतन नहीं- मेरा वतन अब पाकिस्तान है, जो मैंने अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होने की हैसियत से पांच-छह मर्तबा देखा था.’

ख़ुद की तस्वीर परकटे परिंदे के रूप में देखने वाले मंटो के दर्द की दवा के लिए दोनों मुल्कों में बस एक दरम्यानी जगह बची हुई है- इसका नाम या तो अस्पताल है या फिर पागलखाना यानी वे जगहें जहां आप पहुंचते ही तब हैं जब किसी वजह से आपका राष्ट्र-राज्य का सक्रिय नागरिक होना आपके ‘ठीक’ होने के वक़्त तक के लिए ठहर जाता है.

एक कलाकार के रूप में मंटो को लगता था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान उनकी कला की परवाज़ को रोकने वाली जगहें साबित हुई हैं- ‘ मैं पहले सारे हिंदुस्तान का एक बड़ा अफ़सानानिगार था, अब पाकिस्तान का एक बड़ा अफ़सानानिगार हूं..सालिम हिंदुस्तान में मुझ पर तीन मुक़दमे चले और यहां पाकिस्तान में एक, लेकिन इसे अभी बने कै बरस हुए हैं.’

जैसे मंटो की ज़िंदगी अपने लिए राष्ट्रराज्यों की परिकल्पना से अलग एक दरम्यानी जगह तलाशती है वैसे ही उनकी कहानियां भी.

उनकी कहानियां समाज और राजनीति की बनी-बनाई सच्चाइयों के बरक्स कला का निजी सत्य तलाशती है, वह सत्य जो समाज की सिखावनों और राजनीति के वादों में नहीं अंट पाता.

मंटो को मलाल रहा कि उन्हें अदबी दुनिया आख़िर-आख़िर तक नहीं समझ पायी. मंटो को उनके ज़माने में प्रगतिशीलता के वाद से बांधकर देखा गया लेकिन मंटो को लगा उनकी कहानियां का सच किसी वाद के कठघरे में बांधा नहीं जा सकता.

‘चाचा साम’ के नाम लिखे पत्रों में ही आता है- ‘पहले तरक़्क़ीपसंद मेरी तहरीरों को उछालते थे कि मंटो हममें से है. अब यह कहते हैं कि मंटो हम में नहीं है. मुझे ना उनकी पहली बात का यक़ीन था, ना मौजूदा पर है. अगर कोई मुझसे पूछे कि मंटो किस जमायत में है तो अर्ज़ करुंगा कि मैं अकेला हूं…’ और विडंबना देखिए कि इतने खरे इनकार के बावजूद मंटो की कहानियों को प्रगतिशीलता के चश्मे लगाकर पढ़ने का चलन आज भी जारी है.

मिसाल के लिए गोपीचंद नारंग के संपादन में साहित्य अकादमी से छपी किताब ‘बीसवीं शताब्दी में उर्दू साहित्य’ के एक अध्याय ‘बीसवीं शताब्दी में उर्दू कहानी’ में मंटो को प्रगतिशील अफ़सानानिगार मानकर उनकी ‘कहानियों पर मार्क्सवाद का प्रभाव’ देखने की कोशिश की गई है तो ‘फ्रायड की विचारधारा के अनुरूप काम भावना’ और ‘फ्रांसीसी तर्ज का प्रकृतिवाद’ भी.

साथ ही प्रगतिशीलता का वह परिभाषा दोहरायी गई है जो कभी सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों ने लंदन (1925) में प्रगतिशील आंदोलन का पहला मैनिफेस्टो तैयार करते हुए प्रस्तावित किया था- ‘वह सब कुछ जो हममें आलोचनात्मक योग्यता पैदा करता है, जो हमें प्रिय परंपराओं को भी विवेक की कसौटी पर परखने के लिए प्रेरित करता है, जो हमें वैचारिक रूप से स्वस्थ बनाता है और हममें एकता और राष्ट्रीय एकीकरण पैदा करता है, उसी को हम प्रगतिशील साहित्य कहते हैं.’

एकता और राष्ट्रीय एकीकरण की हिमायत करने वाली इस परिभाषा को सही मानकर मंटो को पढ़ें तो उनकी कहानी ‘टोबा टेक सिंह’ हाथ से फ़िसल जाएगी, साथ ही यह सवाल भी सताएगा कि आख़िर मंटो ने एक साहित्यकार के रूप में अपनी भूमिका की पहचान करते हुए यह क्यों कहा था-

”हम लिखनेवाले पैग़ंबर नहीं. हम क़ानूनसाज़ नहीं.. क़ानूनसाज़ी दूसरों का काम है- हम हुक़ूमतों पर नुक़्ताचीनी करते हैं लेकिन ख़ुद हाकिम नहीं बनते. हम इमारतों के नक़्शे बनाते हैं लेकिन हम मैमार नहीं. हम मर्ज़ बताते हैं लेकिन दवाखानों के मोहतमिम (व्यवस्थापक ) नहीं.”

मंटो को ग़ालिब बहुत पंसद थे. सुपरहिट साबित हुई फ़िल्म मिर्ज़ा ग़ालिब की कथा मंटो ने लिखी थी. इस फिल्म की शुरुआत होती है जिस ग़ज़ल से होती है उसका एक शेर है- ‘या रब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात- दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़ुबां और’ मंटो के शताब्दी-वर्ष के समापन पर हमें उनकी ज़ुबां को समझने के लिए ‘और दिल’ की तलाश करनी होगी.

(लेखक सीएसडीएस में सीनियर एसोसिएट फेलो हैं.)