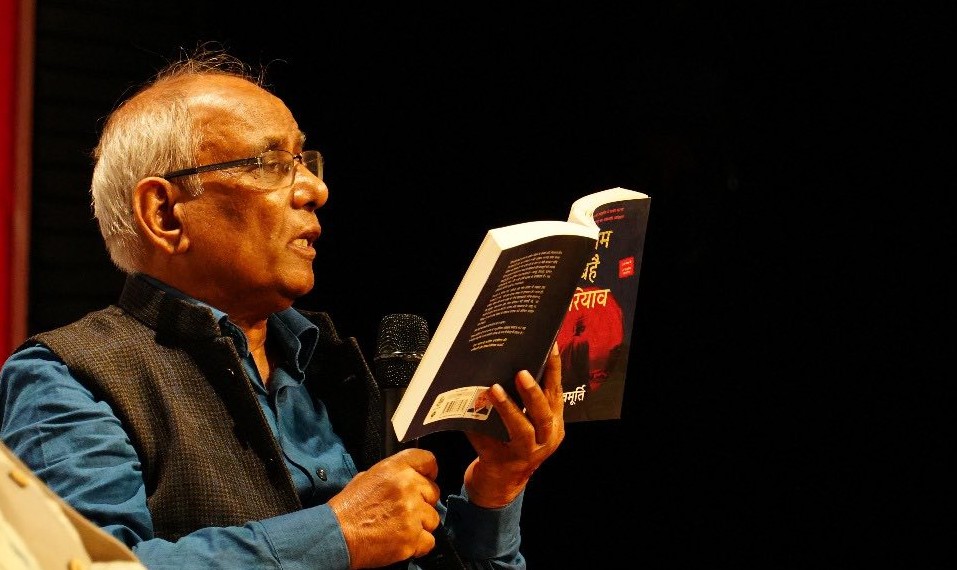

लब्धप्रतिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति को, जिनका नया उपन्यास ‘अगम बहै दरियाव‘ इन दिनों हिंदी जगत की चेतना का हिस्सा बना हुआ है, आम तौर पर दलितों-वंचितों, स्त्रियों और गांवों के ऐसे कथाकार के रूप में जाना जाता है, जो अपनी रचनाओं में किस्सागोई की शैली में मानव जीवन की साधारणता के असाधारण आख्यान रचता है.

उनके निजी जीवन पर नज़र डालें, तो वह भी साधारणता में असाधारणता का ही प्रतिरूप है. 1950 में 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कुरंग नामक गांव में एक सीमांत किसान परिवार में पैदा हुए तो बचपन में स्कूल जाना उनको इतना बुरा लगता था कि उससे बचने के लिए वे बार-बार घर से भाग जाते थे. कभी ननिहाल चले जाते तो कभी कहीं और. पिता की मार-कुटाई किसी तरह उन्हें राह पर ले आई तो जानें क्या हुआ कि पिता ने खुद साधु का चोला धारण कर घर-बार छोड़ दिया.

जैसा कि बहुत स्वाभाविक था, शिवमूर्ति के इसके बाद के दिन बहुत कठिन रहे. 13-14 वर्ष की कच्ची उम्र में ही घर चलाने की जिम्मेदारी उनके गले आ पड़ी तो जान के खतरे सहित कई तरह की असुरक्षाओं से भी दो-चार होना पड़ा.

फिर तो गुजर-बसर के लिए उन्होंने कभी कपड़ों की सिलाई की तो कभी बीड़ी बनाई, कभी कैलेंडर बेचे तो कभी बकरियां पालीं, कभी ट्यूशन पढ़ाया तो कभी मजमा लगाया और एक डाकू गिरोह में शामिल होते-होते बचे. हां, साधु बन गए पिता को घर वापस लाने के प्रयास में एक बाबा की कुटी पर आते-जाते वे खंजड़ी बजाना भी सीख गए.

अनंतर, पहले अध्यापक बने, फिर रेलवे की नौकरी की और बिक्री कर अधिकारी बने तो जिंदगी में सुभीते के दिन आए. बचपन में देखे नाटकों व नौटंकियों के संवादों व कथाओं के रोमांच के वशीभूत होकर वे कहानी व उपन्यास लेखन की दिशा में प्रवृत्त हुए तो 1968 में उनकी पहली कहानी ‘पान-फूल’ प्रकाशित हुई और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

‘अगम बहै दरियाव’ से पहले उनके ‘त्रिशूल’, ‘तर्पण’ व ‘आखिरी छलांग’ जैसे उपन्यास व कई कहानी संग्रह भी खूब ख्याति बटोर चुके है. ज्यादातर का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है तो कुछ पर फिल्में बनी हैं या उनका मंचन हुआ है.

पिछले दिनों उन्हें अवध का प्रतिष्ठित ‘माटी रतन’ सम्मान देने की घोषणा की गई तो लेखक और वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण प्रताप सिंह ने उनसे लंबी बातचीत की. पेश हैं उसके मुख्य अंश:

आपको दलितों, स्त्रियों और गांवों का कथाकार कहा जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य में इनकी जो स्थिति है…

(बीच में ही टोककर) समाज में और जीवन में तो उससे भी खराब है, क्योंकि समाज सुधार कहें या सामाजिक जीवन में सुधार के लगभग सारे प्रयत्नों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है. इस सिलसिले में तसल्ली की बात इतनी-सी ही है कि वर्ण व्यवस्था में (और इस व्यवस्था का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसका पूरी तरह इतिहास बनना अभी भी बाकी है) जिसे सबसे नीचे वाला वर्ण कहते हैं, उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है. पुरुषों व स्त्रियों दोनों की. अपनी मेहनत और उसकी बढ़ी हुई मजदूरी की बदौलत, सरकारी भाषा में कहें तो, इस वर्ण की स्त्रियों का सशक्तिकरण हो रहा है. बदले हुए हालात में वे अपने काम के बदले ज्यादा नकदी पा रही हैं तो उनका आजादी का अनुभव भी बेहतर हो रहा है. यह बात किसी हद तक मध्यवर्ती जातियों की स्त्रियों के लिए भी कही जा सकती है.

इनके विपरीत कई-कई पाटों में पिस रही सवर्ण स्त्रियों के संकट और गहरा रहे हैं और वे सिद्ध करते हैं कि स्त्रियां किसी भी धर्म या जाति की हों, अंततः दलित ही होती हैं. अब न सवर्ण स्त्रियों की माली हालत ऐसी है कि वे अपना परंपरागत पर्दा-पानी बचाए रख सकें और न वर्ण व्यवस्था की जायी उनकी ग्रंथियां मेहनत-मजदूरी के उनके लिए बंद दरवाजों को खुलने दे रही हैं.

इस विडंबना के बीच, चूंकि मेरी ‘बीच वाले आदमी’ (बिचौलिया नहीं) की स्थिति रही है, इसलिए मैं साफ देख पाता हूं कि पिछले दशकों में, कम से कम अवध के गांवों में ऐसे-ऐसे हैरतअंगेज परिवर्तन हुए हैं कि कोई उनका अध्ययन करे तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएं. कभी प्रेमचंद ने ‘किसानी से मजदूरी भली’ वाली जो बात कही थी, वह आज इन गांवों में बदले हुए रूप में चरितार्थ हो रही है. वहां उन्हीं परिवारों की हालत बेहतर है, जिनका कोई न कोई सदस्य पलायन करके परदेस गया और वहां से पैसे भेजता है या जिनके पास खेती के अलावा भी कोई उद्यम है या फिर जो लूट-मार के धंधे में लग गए अथवा उसमें हिस्सेदार बन गए हैं.

आप कह रहे हैं कि नई चेतना और विकास के तमाम दावों के विपरीत गांवों का हाशियाकरण खत्म नहीं हो रहा, उसका रूप भर बदल रहा है?

बेशक. इसीलिए तो देश में सारी चमक-दमक बड़े शहरों में ही केंद्रित है, जबकि गांवों की परंपरागत जीवन शैली गहरे संकट से गुजर रही है. उसकी जगह जो नई शैली आ रही है, वह भी कोढ़ में खाज पैदा करती ही दिखती है. दलितों-वंचितों, स्त्रियों और किसानों के मुद्दे झुठलाए और उलझाए जा रहे हैं. वहां दलित, स्त्रियां व किसान आज भी सबसे ज्यादा शोषित हैं और सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं.

अभी आपने कहा था न कि मुझे दलितों-वंचितों, स्त्रियों और गांवों का कथाकार कहा जाता है लेकिन कुछ और कहा जाने लगे तो भी मेरी यह मान्यता शायद ही बदले कि बाकी के लिए तो सब हैं, गांवों के लिए तो मेरे जैसे दो-चार लोग ही हैं. और जब मैं गांव कहता हूं तो उसमें दलित-वंचित, अवर्ण- सवर्ण, स्त्री और किसानों समेत वहां के सारे दुखीजन शामिल होते हैं.

मुझे लगता है कि कथाकार के तौर पर मेरी संवेदना की सबसे ज्यादा जरूरत इन सबको ही है. इसीलिए मैं अब तक तो इनकी कथा कहता ही आया हूं, आगे भी, जितना कह सकूंगा, इन्हीं की कथा कहूंगा.

आप बताते हैं कि साहित्य की दुनिया से आपका पहला परिचय अबोध उम्र में पिता के मुख से तुलसीदास के रामचरितमानस, कवितावली व विनयपत्रिका के अंश और कबीर के पद सुनकर हुआ. लेकिन यह परिचय इतना प्रगाढ़ कैसे हुआ? मेरा मतलब है, अब तक की यात्रा का श्रेय…

सबसे ज्यादा तो मेरी उस प्रकृति को जाता है, जिसे मैं अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं. अलबत्ता, मेरा समाधान हो गया है कि उसी ने मुझे इस दिशा में बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित किया. जानें ऐसा क्या था या किस चीज का असर था कि प्राइमरी की छोटी कक्षाओं से ही मुझे कविताएं और कहानियां पढ़ने में मजा आता था. कविताएं पढ़कर उन्हें रट लेता था और कहानियों के संकलन, संग्रह या उपन्यास मिल जाते तो उन्हें पूरा पढ़ लिए बगैर सो नहीं पाता था. फिर वैसा ही कुछ लिखने का भी मन होने लगा.

आपको ताज्जुब होगा, एक समय मैं गुलशन नंदा व प्रेम वाजपेयी के प्रति बहुत आकर्षित था. उनके जैसा लिखना और उन्हीं जैसा बनना चाहता था. इसके लिए अपना नया नाम भी रख लिया था: जुगनू. लेकिन बाद में मैंने प्रेमचंद और फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ जैसे कथाकारों को पढ़ा तो पाया कि जिस गंवई परिवेश से मैं आता हूं, वह उनके यहां पूरी धमक के साथ उपस्थित हैं, जबकि गुलशन नंदा व प्रेम वाजपेयी वगैरह के लेखन से वह पूरी तरह नदारद है.

फिर तो प्रेमचंद मेरे बाबा हो गए, फणीश्वरनाथ रेणु पिता और मुझे लगने लगा कि इन्होंने ही हमारे गांवों, साथ ही हिंदी को, मुंह दिखाने और सिर उठाने लायक बनाया है. आज मैं उनकी राह का राही बनकर बहुत खुश हूं.

इधर आपके उपन्यास ‘अगम बहै दरियाव’ की बहुत चर्चा है. इससे पहले भी आपकी कहानियों व उपन्यासों को खूब सराहना मिली है. कथाकार के तौर पर आप अपने सारे अरमान पूरे हो चुके या अभी कुछ बाकी है?

अरमान? कैसे बाकी रहता कोई अरमान?

दरअसल, मेरे पाठकों ने, और सिर्फ पाठकों कहना ग़लत होगा, साहित्य की दुनिया ने मुझे मेरी चाहत, जरूरत और काबिलियत से इतना ज्यादा दे दिया कि अब पचहत्तर पार करने के बाद उधर देखता हूं, तो बहुत कृतकृत्य अनुभव करता हूं. फिर भी झोली फैलाए इस दुनिया के सामने खड़े रहना उसकी सदाशयता का अपमान लगता है.

इसलिए सोचता हूं कि उसके समक्ष निवेदन कर दूं कि बहुत मिल चुके मुझे सम्मान और पुरस्कार. मेरा मन भर चुका. अब इसके लिए अन्य योग्य लोगों के नाम पर विचार किया जाए.

हां, जितना जीवन बचा है अभी, उसमें जब तक शरीर व मन साथ देंगे, तब तक किसी लाभ-लोभ की कामना के बगैर कुछ न कुछ सृजन करता रहूंगा.

फिलहाल आगे क्या लिखने की सोच रहे हैं?

कैसे बताऊं, अपने अंत: और बाह्य दोनों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित जो चीज लिखने की सोच रहा हूं, वह न पूरी तरह संस्मरण है, न ही आत्मकथा. न पूरी तरह सृजन, न ही आलोचना. न पूरी तरह मेरी यात्राओं का वृत्तांत है, न ही मेरी जीवन यात्रा का. वह इन सबसे बनाए गए रसायन जैसा कुछ है, इन सबके बीच का, जिसमें स्वाभाविक ही मेरे जीवन में मेरे इर्द-गिर्द रहे अनेक पात्र मुखरित होंगे.

हां, इसमें इस बात का विश्लेषण भी होगा कि एक मोड़ के बाद हमें अपने वे दुख, जिनसे हम कभी गुजरे, लिखने और बताने में सुख क्यों महसूस होने लगता है? क्यों इसकी याद हमें मिठास से भर देती है कि कैसे स्कूल के दिनों में पंडित जी अपनी छड़ी से हमारे हाथ लाल कर देते थे.

कहते हैं कि छुटपन में परिस्थितियों के दबाव में आप एक डकैत गिरोह में शामिल होते-होते बचे थे. वे कैसे दबाव थे और उनसे कैसे उबरे?

मेरी भैवादी में मेरा एक नरेश नाम का दोस्त था. उसका गांव मेरे घर से दो किलोमीटर दूर था. एक दिन एक आततायी से तंग आकर उसने उस पर गोली चला दी, जिसके बाद गांव में उसका रहना दूभर हो गया तो उसने डकैत बनने का विकल्प चुन लिया. मेरे बुरे दिनों में कभी-कभी रात-बिरात वह मेरे पास आता, तो दुखी मन से मैं उससे कहता कि मुझे भी अपने साथ ले चलो. मुझे भी अपनी जान के लिए खतरा बने उत्पीड़कों को सबक सिखाना है.

लेकिन वह यह कहकर मुझे ले जाने से मना कर देता कि तुम अपनी पढ़ाई करो, वह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है. फिर वह यह साबित करने वाली तमाम चीजें बताता कि डकैत बनने में बुराई छोड़ कुछ नहीं रखा और उसमें जो ग्लैमर दिखता है, वह असली नहीं है.

रही बात, उत्पीड़कों को सबक सिखाने की, तो उसके लिए तो मैं हूं ही, जब भी जरूरत पड़े, मुझे याद कर लेना. आज की तारीख में मैं शुक्रगुजार हूं कि उसने दोस्त के तौर पर मुझे बुराई से बचाने का अपना फर्ज बखूबी निभाया.

जिस श्रमण संस्कृति से आप आते हैं, उसने आपके कथाकार बनने की राह साफ की या उसमें बाधक बनी?

बाधक नहीं साधक बनी भाई. इस संस्कृति का अंग बनकर ही मैं उन अनुभवों से समृद्ध हुआ, जिनके अक्स मेरी कहानियों और उपन्यासों में दिखाई देते हैं.

मैं संघर्ष की आंच में तपता नहीं और ये खट्टे-मीठे अनुभव मेरे पास नहीं होते तो शायद मैं वह नहीं होता, जो हूं.

‘माटीरतन’ सम्मान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के किसी शहीद से जुड़ा यह देश का एकमात्र गैरप्रतिष्ठानिक सम्मान है. लेकिन अब हिंदी में ज्यादातर साहित्यिक पुरस्कारों, वे सरकारी हों या गैरसरकारी, की प्रतिष्ठा गिर रही है. इस बाबत क्या सोचते हैं?

सारे पुरस्कारों को एक ही लाठी से हांकना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक सबसे बड़ा माने जाने वाले और लंबे समय से दिए जा रहे पुरस्कार के लेन-देन में विगत दिनों जैसी गिरावट दिखाई पड़ी, उसने तो दिल ही तोड़ दिया. लेकिन एक और बात कहे बगैर बात अधूरी रह जाएगी.

यह कि किसी पुरस्कार या सम्मान का मान ऊंचा रखना हमेशा उसे देने वाले के ही हाथ में होता है, प्राप्त करने वाले के हाथ में नहीं. देने वाले किसी लोभ-लालच या दबाव में अथवा अपनों को उपकृत करने के लिए उसके मान को नीचा करते या घटाते हैं तो जो भी लानत मलामत करनी हो, उन्हीं की की जानी चाहिए. क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि उनके पूर्ववर्तियों या पुरखों ने सदाशयतापूर्वक जो पुरस्कार या सम्मान शुरू किए, अपनी कारस्तानियों से उनकी जड़ में मट्ठा न डालें.