भारत के अत्यंत सम्मानित अर्थशास्त्री और जन बुद्धिजीवी प्रभात पटनायक ने एक संक्षिप्त निबंध संकलन (मोनोग्राफ़) में अत्यंत कुशलता के साथ भारत के उत्तर-औपनिवेशिक आर्थिक इतिहास का सार संकलित किया है. मैं यहां उनकी पुस्तक ‘सोशलिज़्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन’ का ज़िक्र कर रहा हूं (सेंटर फ़ॉर इक्विटी स्टडीज़ के लिए संविधान के प्रमुख विचारों पर केंद्रित जिन पुस्तिकाओं का नीरा चंडोक और मैं मिलकर संपादन कर रहे हैं. यह उसी शृंखला की एक कड़ी है, जिसे स्पीकिंग टाइगर प्रकाशित कर रहा है).

पटनायक भारत के समाजवाद के संवैधानिक विचार के विश्लेषण के साथ इसकी शुरुआत करते हैं. वे बताते हैं कि समाजवाद का यह विचार किन चीज़ों से प्रेरित है, इसमें क्या वादे निहित हैं, और यह समाजवाद की मार्क्सवादी धारणाओं से कैसे भिन्न है.

इस पुस्तक में, वे गणतंत्र के शुरुआती दशकों में समाजवाद की आंशिक उपलब्धियों, नव-उदारवाद के महाजाल के बीच समाजवादी आदर्शों के परित्याग, और इसके परिणामस्वरूप बढ़ती असमानता तथा भारतीय किसान व मज़दूर की दरिद्रता में वृद्धि के परिणामों का (प्रतिकूल रूप से नहीं) मूल्यांकन करते हैं. वे मोदी के भारत में नव-फ़ासीवाद के साथ आज के एकाधिकार पूंजी के आवश्यक गठजोड़ को प्रभावशाली ढंग से उजागर करते हैं.

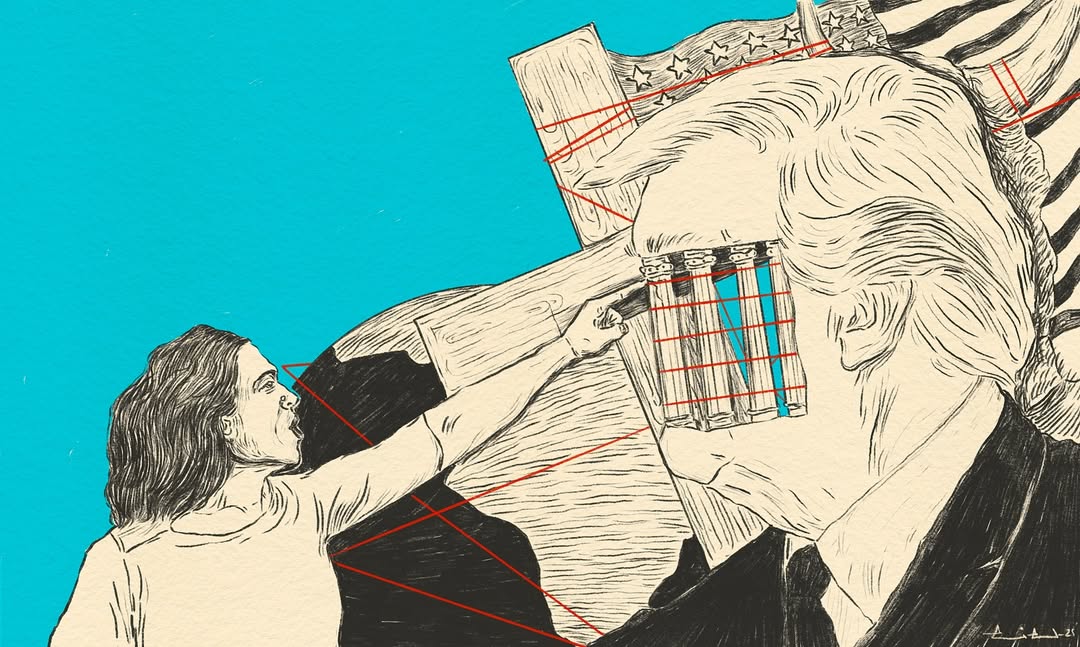

वे ट्रम्पियन वैश्विक व्यवस्था के गहरे ख़तरों के आकलन के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, और एक अधिक समतावादी देश के लिए समाजवाद को पुनः प्राप्त करने और फिर से निर्मित करने की अनिवार्यता और संभावना पर बात करते हैं.

समाजवाद की मार्क्सवादी और उपनिवेश-विरोधी अवधारणाएं

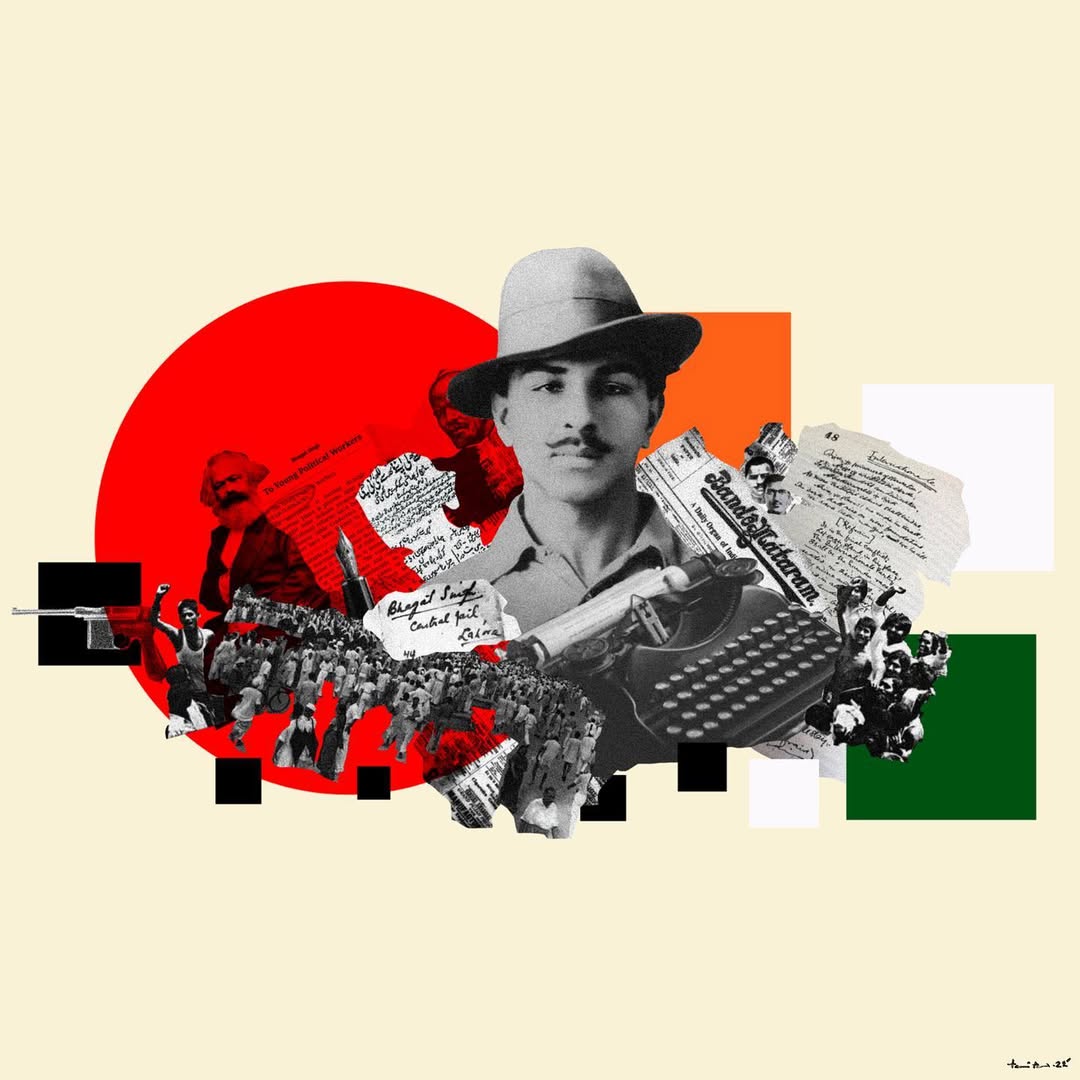

भारत में कांग्रेस ने 1931 के कराची सम्मेलन में एक समाजवादी एजेंडा प्रस्तुत किया. पटनायक का मानना है कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में भारत अकेला देश नहीं था जिसने उपनिवेश-विरोधी संघर्ष छेड़ा और औपनिवेशिक बंधनों से मुक्त होने वाले देशों के लिए समाजवाद की विचारधारा को महत्वपूर्ण माना. कई अरब और अफ़्रीकी देशों के स्वतंत्रता संग्रामों ने समाजवाद को अपने एजेंडे में सबसे ऊंचा स्थान दिया.

समाजवाद की मार्क्सवादी-लेनिनवादी अवधारणाओं से इस समाजवाद का मूलभूत अंतर यह था कि मार्क्सवादी समाजवाद को एक ऐतिहासिक आवश्यकता मानते थे जिसका ध्यान स्वामित्व में परिवर्तन और श्रमिक वर्गों के एक समुदाय के निर्माण पर था. भारत सहित उत्तर-औपनिवेशिक देशों के लिए समाजवाद एक आदर्श विचार था, उपनिवेशवाद की तबाही से उबरकर एक अधिक समतावादी देश के निर्माण का विचार था. शोषण और ग़रीबी को समाप्त करने का, और हर वर्ग, जाति, लिंग तथा धर्म के प्रत्येक नागरिक के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करने का विचार था.

भारतीय संविधान पर बहस करने तथा उसे लिखने के लिए जितने लोग इकट्ठा हुए उन सभी लोगों के लिए, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद एक अधिक समतावादी तथा न्यायपूर्ण देश की उनकी कल्पना के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था. लेकिन हाल के वर्षों में, भाजपा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ सरकार के समर्थकों ने यह मांग उठाई है कि संविधान से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्दों को हटा दिया जाए, क्योंकि ये शब्द भारत के संविधान में बाद में आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे.

हालांकि, भारत के संविधान से ‘समाजवादी’ शब्द को हटाने की एक याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नवंबर 2024 में ख़ारिज कर दिया. उन्होंने संवैधानिक समाजवाद की विशेषताओं को एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के माध्यम से सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करने के रूप में प्रतिपादित किया.

पटनायक इस बात पर ज़ोर देते हैं कि यह मार्क्सवादी समाजवाद से इस मायने में अलग है कि जहां मार्क्सवादी और उत्तर-औपनिवेशिक समाजवाद, दोनों ही अवसर की समानता की मांग करते हैं, वहीं मार्क्सवादियों का मानना है कि यह उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करने से ही संभव है. भारत का उत्तर-औपनिवेशिक समाजवाद स्वामित्व के प्रश्नों पर नहीं, बल्कि समतावादी व्यवस्था के परिणामों पर केंद्रित था.

पटनायक का मानना है कि स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में केवल आंबेडकर ही थे जिन्होंने समाजवाद में न केवल अधिक समतावाद का लक्ष्य देखा, बल्कि एक नये समुदाय के निर्माण का भी लक्ष्य देखा. जब उन्होंने जाति के उन्मूलन का आह्वान किया, तो उनका मानना था कि केवल इसी के आधार पर स्वतंत्र भारत में नए ‘समुदाय’ की नींव रखी जा सकेगी. स्वतंत्र भारत में समाजवाद के निर्माण में इस लक्ष्य की भी उपेक्षा की गई है.

भारतीय समाजवाद का अभ्यास

गणतंत्र बनने के बाद शुरुआती दशकों में भारतीय समाजवाद ने निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए जगह बनाई, जबकि राज्य को अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया. पटनायक बताते हैं कि इस चरण में भारत ने साम्राज्यवाद से सापेक्षिक रूप से स्वायत्तता हासिल की. इस शासन ने मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से महानगरीय पूंजी का सामना किया. जो प्राकृतिक संसाधनों और वित्त के राष्ट्रीयकरण के रूप में प्रकट हुआ, जिसने पहले अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के औपनिवेशिक स्वरूप की सेवा की थी, और उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी दोनों में आत्मनिर्भरता हासिल की.

पटनायक का मानना है कि 1969 में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीयों के लिए भारतीय समाजवाद के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क़दम था. वित्तीय पूंजी पर निर्णायक प्रहार करने के लिए ऐसा नहीं किया गया, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि भारत के कृषि क्षेत्र और छोटे उत्पादकों को बैंक ऋण प्राप्त हो सके, जो तब तक अधिकांशतः कॉरपोरेट निजी पूंजी के क़ब्ज़े में था.

पटनायक को यह भी लगता है कि ‘कोटा-लाइसेंस-परमिट-राज’ की बार-बार की जाने वाली आलोचना कुछ हद तक अनुचित है. भारत ने विदेशी पूंजी प्रवाह पर रोक लगाने का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि इससे राज्य की नीतियों पर ऐसी शर्तें थोपी जातीं जो देश के समाजवादी लक्ष्यों से काफ़ी अलग होतीं. चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार सीमित था, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करने के लिए राज्य को निजी उद्योगों को विनियमित करने की आवश्यकता थी.

पटनायक निर्यात-आधारित विकास के बजाय भारत द्वारा ‘आत्मनिर्भरता’ को चुनने की आलोचना करने वालों को भी जवाब देते हैं. निर्यात-आधारित विकास से कृषि के बजाय उद्योग को प्राथमिकता मिलती. दूसरी ओर, आत्मनिर्भर विकास ने यह सुनिश्चित किया कि कृषि और उद्योग एक साथ बढ़ें. दूसरे, उपनिवेशवाद ने जबरिया व्यापार की व्यवस्था के ज़रिए भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था, जिसमें भारत प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करता था और निर्मित वस्तुओं का आयात करता था.

व्यापार के साथ अधिक समतावादी जुड़ाव संभव बना पाने से पहले, भारत को व्यापार से बाहर और स्वतंत्र रूप से अपनी उत्पादन संरचना का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता थी. पटनायक का तर्क है कि ये विकल्प उपनिवेश-विरोधी राष्ट्रवाद के अनुरूप थे.

शुरुआती दशकों में भारत की शिक्षा नीति भी ऐसी ही थी. ग्राम्शी के शब्दों को उधार लेकर कहें तो इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के ‘प्राकृतिक बुद्धिजीवियों’ का निर्माण करना था.

पटनायक इस काल की कई उपलब्धियों की ओर इशारा करते हैं. उपनिवेशवाद के तहत आधी सदी की गिरावट के बाद भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ी. भयानक अकाल अतीत की बात हो गई. अत्यधिक ग़रीबी का स्तर स्थिर तो हुआ, लेकिन बढ़ा नहीं. राष्ट्रीय आय में शीर्ष 1% का हिस्सा 1947 में 12% था, जो 1982 में घटकर 6% रह गया (और तब से यह काफ़ी बढ़ गया है, जैसा कि हम आगे देखेंगे). इसलिए, पटनायक द्वारा रेखांकित की गई सीमाओं के बावजूद भारत ने एक अधिक समतावादी व्यवस्था की दिशा में कुछ प्रगति की.

नवउदारवाद के आगमन से पहले ही, पटनायक भारतीय गणतंत्र के शुरुआती दशकों की ओर इशारा करते हैं जब अवसर की समानता हासिल करने में कई प्रकार की बाधाएं थीं, जब कार्यपालिका ने समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की थी. भारत की विकास दर औपनिवेशिक काल की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन कृषि क्षेत्र बहुत धीमी गति से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उपनिवेशवाद के द्वारा विरासत में मिली भारी बेरोज़गारी में पर्याप्त मात्रा में कमी नहीं आ पा रही थी.

उद्योग की तुलना में कृषि में पर्याप्त सार्वजनिक संसाधनों का निवेश नहीं किया गया था. पटनायक के अनुसार, इस चरण की एक बड़ी कमी भूमि सुधारों की विफलता थी. पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में इसने कुछ प्रगति की. लेकिन पूरे देश में भूमि स्वामित्व के संकेंद्रण में कुछ ख़ास कमी नहीं आई.

अवसर की समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक और बड़ी विफलता बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी का जारी रहना था, जिसे मार्क्स ने श्रम की आरक्षित सेना कहा था. दूसरी विफलता थी कर-मुक्त विरासत. जैसा कि पटनायक बताते हैं, एक मज़दूर के बेटे को शायद ही उतने अवसर मिलें जितने एक अरबपति के बेटे को मिलता है, जिसे करोड़ों की संपत्ति विरासत में मिलती है. अगर हमें इस देश की जनता के लिए किसी भी प्रकार से समान अवसर उपलब्ध कराना है तो संपत्ति के अंतर को और भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की ज़रूरत है.

इसके अलावा, हमने ऐसी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश नहीं किया जो सभी के लिए मुफ़्त और समान शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करे, चाहे उनकी संपत्ति, आय, जाति और लिंग कुछ भी हो. एक ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करने में विफल रहने पर भी यह बात लागू होती है जो सभी लोगों के लिए मुफ़्त या किफ़ायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करे.

नव-उदारवादी युग और समाजवाद का परित्याग

लेकिन फिर भी, कई चूके हुए अवसरों के बावजूद भारतीय गणराज्य के शुरुआती दशक उपनिवेश-विरोधी राष्ट्रवाद में ही निहित थे. हालांकि, भारत के संविधान में परिभाषित समाजवाद के प्रति आंशिक, अपूर्ण लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता की यह व्यवस्था 1980 के दशक के मध्य से नव-उदारवाद की एक नयी व्यवस्था द्वारा तेज़ी से ध्वस्त कर दी गई.

1980 के दशक के मध्य से नव-उदारवाद ने वह मार्ग प्रशस्त किया जिसे पटनायक ‘जीडीपी राष्ट्रवाद’ कहते हैं, जो गांधीजी के हर आंख से आंसू पोंछने के दृष्टिकोण से बहुत दूर था. उभरते हुए पूंजीपति और मध्यम वर्ग ने समाजवादी और समतावादी आकांक्षाओं से रहित एक त्वरित विकास रणनीति की तलाश की. उनकी आकांक्षा उच्च जीडीपी वृद्धि दर हासिल करने की थी जो भारत को प्रमुख आर्थिक शक्तियों की तालिका में ऊपर की ओर ले जा सके.

इसमें बाधाओं को दूर करना और अंतरराष्ट्रीय पूंजी को प्रोत्साहित करना, बजटीय हस्तांतरण तथा रियायतों के साथ घरेलू कॉरपोरेट-वित्तीय कुलीनतंत्र को प्रोत्साहित करना शामिल था, जिससे सार्वजनिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी सामाजिक वस्तुओं के लिए उपलब्ध संसाधन को कम किया गया. इससे नव-उदारवादी व्यवस्था का सूत्रपात हुआ, जो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और सबसे बढ़कर वित्त की मुक्त आवाजाही को संभव बनाया.

पटनायक के अनुसार, यह प्रभावी रूप से जनता की संप्रभुता से हटकर अंतरराष्ट्रीय पूंजी की संप्रभुता की दिशा में बढ़ाया गया एक क़दम था, जिसका परिणाम लोकतंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ‘पूंजी के पलायन’ के भय ने आर्थिक नीति को जनता की इच्छाओं के बजाय अंतरराष्ट्रीय पूंजी की मांगों के अधीन कर दिया. इसके परिणामस्वरूप कल्याणकारी सेवाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में भारी गिरावट आई, और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के माध्यम से बेरोज़गारी से निपटने की राज्य की क्षमता भी कम हो गई. इस शासन ने कर का बोझ अमीरों से हटाकर मेहनतकश लोगों पर डाल दिया.

पटनायक नव-उदारवाद के तहत रोज़गार के निरंतर संकट के कारणों का भी वर्णन करते हैं. वैश्विक पूंजी ने विशाल आरक्षित श्रम शक्ति के कारण कम मज़दूरी का लाभ उठाने के लिए उत्पादन को दक्षिणी गोलार्ध के देशों की ओर स्थानांतरित कर दिया. इससे दक्षिणी गोलार्ध के देशों में रोज़गार का ग्राफ़ अभी भी नहीं बढ़ रहा है.

आंशिक रूप से लघु उत्पादन और कृषि के व्यापक संकट के कारण लाखों श्रमिकों को बेरोज़गारी की ओर धकेल दिए गया है, और कॉरपोरेट लाभ को अधिक करने के लिए श्रम-बचत तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है, इससे भी आंशिक रूप से रोज़गार में कमी आई है. अत्यधिक बेरोज़गारी के अधिक प्रभावी होने का संचयी परिणाम यह हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में वास्तविक मज़दूरी में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि श्रमिकों की आरक्षित सेना कम नहीं हुई.

इसका परिणाम असमानता में भी भारी वृद्धि के रूप में सामने आया. पटनायक विश्व असमानता डेटाबेस का हवाला देते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि राष्ट्रीय आय में शीर्ष 1% लोगों की हिस्सेदारी 1982 के निम्नतम 6% से बढ़कर 2023 में लगभग 23% हो गई. इसका अर्थ है कि मज़दूर वर्गों – किसानों, अनौपचारिक मज़दूरों, छोटे उत्पादकों – के आय का तेज़ी से धनी वर्गों की ओर स्थानांतरण हुआ. श्रमिकों की विशाल आरक्षित सेना और चिरकालिक बेरोज़गारी की बढ़ती स्थिति के कारण पूर्ण ग़रीबी में भी वृद्धि हुई, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कभी-कभी अचानक वृद्धि होती रही.

पटनायक कहते हैं कि वास्तव में, नव-उदारवाद श्रम पर पूंजी के और शेष समाज पर पूंजीपतियों के आधिपत्य को स्वीकार करता है. यह अवसर की समानता को नकारता है जो समतावाद की आकांक्षा के रूप में समाजवाद की आधारशिला है, जिसे हम लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक पूरक मानते थे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मानने वाले दक्षिणी गोलार्ध के राष्ट्रों के बीच एकजुटता को भी नष्ट कर दिया और उसने एक-दूसरे देश के बीच डार्विनवादी प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया.

पूरक के रूप में नव-फ़ासीवाद का उदय

पटनायक हाल के वर्षों में नव-फ़ासीवाद के उदय को भी नव-उदारवाद के एक आवश्यक पूरक को तौर पर महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करते हैं. वे अर्जेंटीना में माइली, संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रम्प, हंगरी में ओर्बन, तुर्की में एर्दोगन, इटली में मेलोनी, इज़राइल में नेतन्याहू और भारत में मोदी की ओर इशारा करते हैं. जर्मनी में एएफ़डी और फ़्रांस में मरीन ले पेन जैसी अति-दक्षिणपंथी पार्टियां लगभग हर जगह तैयार बैठी हैं.

इन सभी की महत्वपूर्ण विशेषताएं 1930 के दशक के फ़ासीवादियों जैसी हैं: अधिनायकवाद, कुछ कमज़ोर अल्पसंख्यकों को ‘अन्य’ मानना, हिंसक युवा समूहों का उदय, सार्वजनिक विमर्श में तर्क का तिरस्कार, ‘सर्वोच्च नेता’ का उदय और एकाधिकार पूंजी के साथ घनिष्ठ संबंध.

फ़ासीवाद पूंजीवाद के संकट के बीच उभरता है; और पटनायक का मानना है कि समकालीन नव-फ़ासीवाद नव-उदारवाद के संकट का परिणाम है. जब इजारेदार पूंजी को ख़तरा होता है, तो वे फ़ासीवादी समूहों को वित्तपोषित करते हैं और मीडिया को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं. ये समूह ‘अन्य’ अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों को पहुंचाए गए कथित नुक़सानों का विमर्श गढ़ते हैं और हिंसक प्रतिशोध की मांग करते हैं. बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी के कारण फ़ासीवादी समूहों के लिए अपने घृणा-भरे, हिंसक और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नये लोगों को ढूंढ़ना भी आसान हो जाता है.

पटनायक का मानना है कि फ़ासीवाद का भारतीय संस्करण – हिंदू वर्चस्ववाद – फ़ासीवाद की पारंपरिक व्याख्या के सबसे क़रीब है. आरएसएस ने अपने गठन के समय खुलकर यूरोपीय फ़ासीवाद की प्रशंसा की, और वह इससे पीछे नहीं हटा है. उसने विशेष रूप से फ़ासीवादी युवा शाखाओं की प्रशंसा की है, जिसकी प्रतिध्वनि आज भारत में बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) में सुनाई देती है.

उनका मानना है कि मोदी का उदय स्पष्ट रूप से इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा बनाई गई योजना का परिणाम था, और बदले में मोदी कॉरपोरेट-वित्तीय कुलीनतंत्र और अंतरराष्ट्रीय पूंजी के घोर समर्थक रहे हैं. इसने भाजपा को दुनिया की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी भी बना दिया है. मोदी ने अत्यधिक दमनकारी श्रम क़ानूनों की एक नयी संहिता के साथ श्रम अधिकारों को कमज़ोर किया है, और कृषि पर भी कॉरपोरेट नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की है, जिसका भारतीय किसानों ने कड़ा विरोध किया है.

कामकाजी वर्ग के ग़रीबों तक ‘नीचे तक पहुंचने’ में नवउदारवाद की स्पष्ट विफलताओं के साथ, हिंदुत्व-कॉरपोरेट गठबंधन हिंदू वर्चस्ववाद की विचलित करने वाली ध्रुवीकरण नीतियों का सहारा लेता है, एक ऐसा विमर्श गढ़ा जाता है जिससे सिद्ध किया जाता है कि हिंदू बहुमत अंततः अपने सिर को ऊंचा करके जीने में सक्षम है, भले ही शासन अपनी नवउदारवादी मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी, अल्पसंख्यक-विरोधी, दलित-विरोधी, आदिवासी-विरोधी, ग़रीब-विरोधी नीतियों पर क़ायम है.

पटनायक 1930 के दशक के पुराने फ़ासीवाद और नव-फ़ासीवाद के बीच महत्वपूर्ण अंतर की ओर इशारा करते हैं. पुराने फ़ासीवाद की विशेषता राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की आपसी प्रतिद्वंद्विता थी, जिसके परिणामस्वरूप विश्व युद्ध हुए. दूसरी ओर, नव-फ़ासीवाद की विशेषता अंतरराष्ट्रीय पूंजी है, जो दुनिया को प्रतिद्वंद्वी प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित करने का विरोधी है. इससे पुराने फ़ासीवाद की तुलना में नव-फ़ासीवाद को उखाड़ फेंकना कहीं अधिक कठिन हो जाता है.

पुराना फ़ासीवाद, हथियारों सहित बढ़े हुए सार्वजनिक व्यय के वित्तपोषण के लिए राजकोषीय घाटे को समायोजित करता था, जबकि नव-फ़ासीवाद ऐसा नहीं करता. इसलिए पुराना फ़ासीवाद महामंदी के दौरान अत्यधिक रोज़गार संकट का कुछ हद तक समाधान करने में सक्षम था. आज राष्ट्र-राज्य बढ़ती बेरोज़गारी से निपटने के लिए भी घाटे के ठीक से समुचित वित्तपोषण नहीं करता है. इस विफलता के लिए उन्हें ‘अन्य’ के विरुद्ध और भी अधिक निर्णायक रूप से नफ़रत भड़काने की आवश्यकता पड़ती है.

नव-फ़ासीवाद का उदय लोकतंत्र और संविधान के सिद्धांतों का तेज़ी से विनाश करता है, जो नव-उदारवाद से प्रेरित है. अंतरराष्ट्रीय पूंजी के आधिपत्य से शुरू हुआ यह आंदोलन अब भारत में लोकतंत्र पर एक व्यापक हमले में बदल गया है, जिसमें अल्पसंख्यकों को निर्मम तरीक़े से निशाना बनाना, असहमति का दमन, असहमति रखने वाले युवाओं को बिना किसी मुक़दमे के वर्षों तक जेल में डालना, विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण ताकि युवा मस्तिष्कों को आलोचनात्मक सोच विकसित करने का मौक़ा न मिले और बुद्धिजीवियों को निशाना बनाना शामिल है.

पूरी तरह से क्रोनी पूंजीपतियों के चुनिंदा वर्गों के हितों की सेवा के लिए नीतियां बनाई गई हैं. बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र अब छोटे उत्पादकों और किसानों को नहीं, बल्कि बड़ी पूंजी को ऋण देते हैं, जिसे वे शायद ही कभी लौटाते हैं.

नतीजा यह है कि लोकतंत्र, समाजवाद, समतावाद, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता, सभी हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव और चुनिंदा पूंजीपतियों के हितों की बलि चढ़ जाते हैं. संविधान को औपचारिक रूप से नकारे बिना, हिंदुत्व-सामंती पूंजीपतियों के गठबंधन ने संविधान की बुनियादी विशेषताओं को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया है.

भारत में समाजवाद का रास्ता सार्वभौमिक आर्थिक अधिकार है

पटनायक अपने सम्मोहक और अत्यंत प्रभावी पुस्तिका का समापन भारतीय संविधान के उन मूल्यों और प्रतिज्ञाओं को पुनः प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने से करते हैं, जो उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष, विशेषकर समाजवाद से उत्पन्न हुए थे. इसके लिए सबसे पहले मौलिक आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था की आवश्यकता है, जिन्हें वे भोजन, रोज़गार, स्कूली शिक्षा और सार्वभौमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अधिकारों के रूप में सूचीबद्ध करते हैं.

उनका अनुमान है कि इस पर सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक ख़र्च नहीं होगा, जिसकी पूरी भरपाई 2% के संपत्ति कर और एक-तिहाई के उत्तराधिकार कर से की जा सकती है. इसके लिए अमीरों पर कर लगाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी. बड़े व्यवसायों और बहुसंख्यकवादी उत्तेजना द्वारा सार्वजनिक नीति पर व्यापक क़ब्ज़ा किए जाने के दौर में, इस राजनीतिक इच्छाशक्ति का निर्माण बेहद चुनौतीपूर्ण होगा.

पटनायक का यह मानना है कि भारत में समाजवाद की पुनर्स्थापना के लिए दक्षिणी गोलार्ध के लोगों के उसी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी जो उपनिवेश-विरोधी संघर्ष की विशेषता थी.

(मूल अंग्रेज़ी से ज़फ़र इक़बाल द्वारा अनूदित. ज़फ़र भागलपुर में हैंडलूम बुनकरों की ‘कोलिका’ नामक संस्था से जुड़े हैं.)