मंटो फिल्म में मुझे जो मिला वो एक फिल्म निर्देशक की आधी-अधूरी ‘रिसर्च’ थी, वर्षों से सोशल मीडिया की खूंटी पर टंगे हुए मंटो के चीथड़े थे और इन सबसे कहीं ज़्यादा स्त्रीवाद बल्कि ‘फेमिनिज़्म’ का इश्तिहार था.

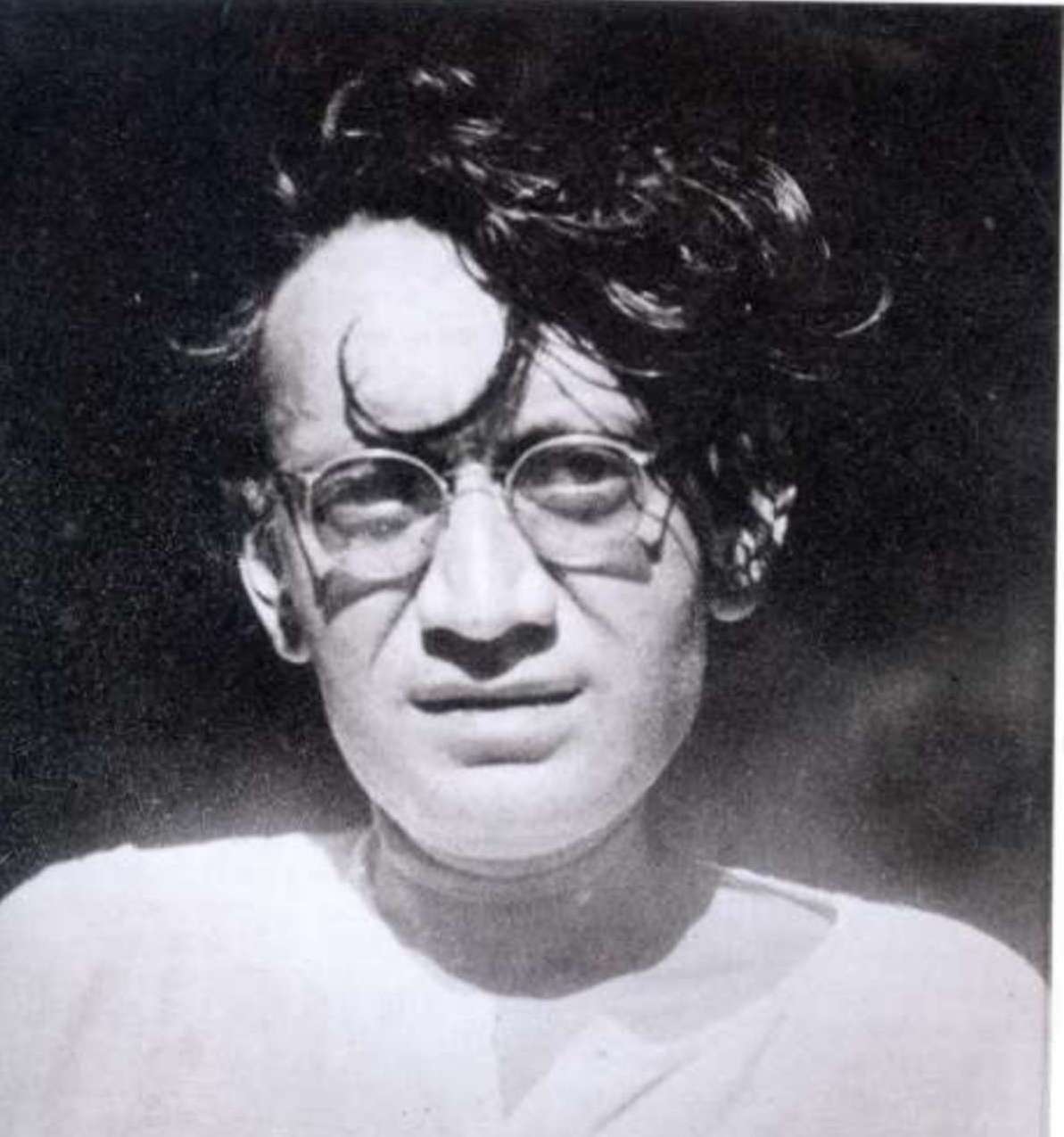

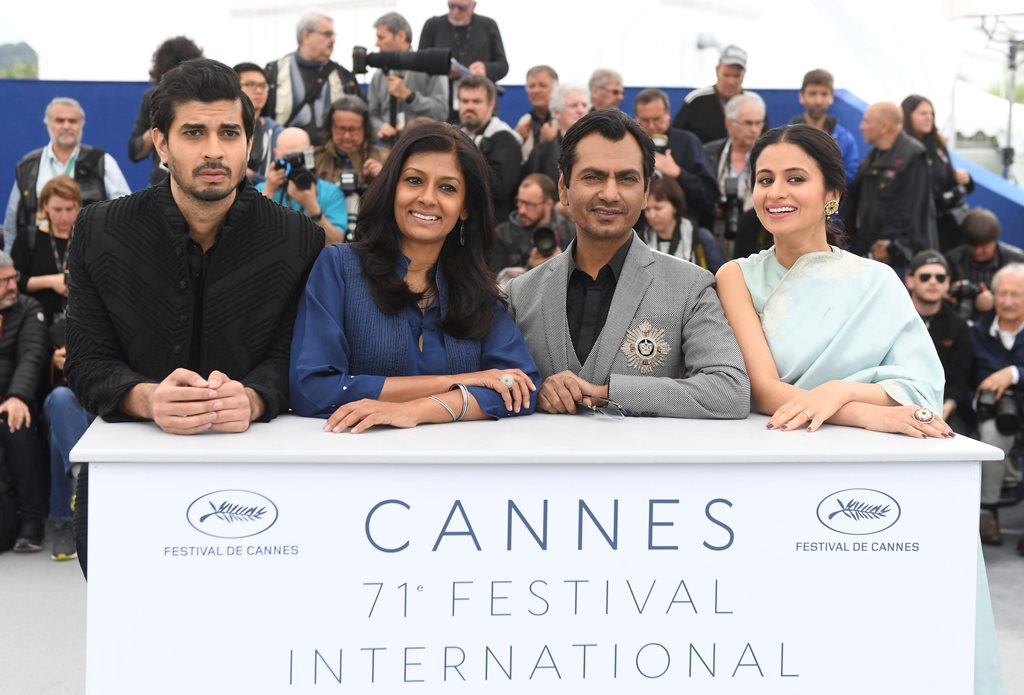

‘मंटो’ देखते हुए मुझे मंटो बेतहाशा याद आए, क़िस्सा ये है कि मैं नंदिता दास की ‘मंटो’ में मंटो को ढूंढता ही रह गया और अपने ‘चुग़द’ (बेवकूफ़) होने के एहसास में ठगा सा महसूस कर रहा हूं.

मेरे चुग़द होने के एहसास पर आप हंस सकते हैं, लेकिन फिल्म का क्या जिसको मंटो की नज़र से देखने की कोशिश में मुझे मंटो से ही शब्द उधार लेने पड़ रहे हैं कि; उस चुग़द के नाम जो अपने चुग़द होने का बीच खेत इक़रार करे. ये फ़िल्म इसी बात का इक़रारनामा है.

फिर हुआ यूं कि ‘जुस्तुजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने’ के मिस्दाक़ (के जैसा) मुझे कुछ नहीं मिला, या यूं कह लीजिए कि जो मिला वो फिल्म निर्देशक की आधी-अधूरी ‘रिसर्च’ थी, वर्षों से सोशल मीडिया की खूंटी पर टंगे हुए मंटो के चीथड़े थे, निर्देशक की सनक थी और इन सबसे कहीं ज़्यादा स्त्रीवाद बल्कि ‘फेमिनिज़्म’ का इश्तिहार था.

अपनी जुस्तुजू को इस तरह से डिफाइन करने की मजबूरी में माज़रत (माफ़ी) के साथ कहता चलूं कि मैं फिल्म को बग़ैर किसी पूर्वाग्रह के देखने गया था.

अलबत्ता पिछले दिनों जिस ‘रफ़्तार’ से कुछ चीज़ें सामने आई थीं उसको लेकर मेरे मन चिंताएं थीं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मेरे अंदर तजस्सुस (उत्सुकता) था. और इस फिल्म ने मेरे सारे तजस्सुस पर पानी फेर दिया.

मेरी इन बातों को आप फिल्म निर्देशक पर लगाए गए आरोपों की तरह भी देख सकते हैं और मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है.

इन आरोपों के सिलसिले में मैं सबसे पहले नारीवाद पर बात करना चाहता हूं, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि शायद इससे निर्देशक की रिसर्च का भी ठीक-ठीक अंदाज़ा लग जाएगा.

दरअसल फिल्म में इस्मत चुग़ताई के सहारे निर्देशक नंदिता दास ने वो सब दिखा दिया है जिसका सिरे से वजूद ही नहीं है.

फिल्म के एक ख़ास सीन में मंटो, शाहिद लतीफ़, इस्मत चुग़ताई, सफ़िया और कई दूसरे लोग एक टेबल के गिर्द बैठे हैं और बातें हो रहीं हैं, उसी दौरान इस्मत के ‘लिहाफ़’ पर मंटो अपनी बात रखते हैं.

यहीं पर इस्मत ‘मर’ जाती हैं और नंदिता ज़िंदा हो जाती हैं. इस पूरे एक्ट में दिक्कत ये है कि यहां मंटो के तंज़ को ग़ायब कर दिया गया है, और उससे भी बड़ी परेशानी ये है कि मंटो की बात पर इस्मत की प्रतिक्रिया में नंदिता ने अपने मन के चोर को शोर मचाने का भरपूर मौक़ा दिया है.

इस एक्ट एक की बड़ी दिक्कत ये भी है कि मंटो और इस्मत का ये प्रसंग अपने लोकेशन में नहीं है, शायद नंदिता ने फिल्म की ज़रूरत को देखते हुए इसको अलग तरह से फिल्माने की जुर्रत की.

इस पर मेरा कोई ख़ास ऐतराज़ नहीं हैं, लेकिन जो बातें हुई ही नहीं हैं उनको आप किस तरह से अपने प्रोपेगंडा का हिस्सा बना सकते हैं.

मंटो के पाठक जानते हैं कि ‘लिहाफ़’ के अंजाम बल्कि आख़िरी जुमले पर जब मंटो ने इस्मत को टोका था तो वो शर्म से लाल हो गई थीं, और मंटो ने कहा था कि ये भी कम्बख़्त औरत निकली, लेकिन फ़िल्म निर्देशक को इस्मत का औरत होना पसंद नहीं था, शायद इसलिए उन्होंने इस्मत के औरत होने को उसकी कमज़ोरी मान लिया और पूरे प्रसंग को ही बदल दिया.

अगर मंटो के शब्दों में कहें तो नंदिता ने नारीवाद का सियासी परचम उठाया और फिल्म का ‘धड़न-तख़्ता’ कर दिया. हालांकि मंटो ने ख़ुद इस प्रसंग को विस्तार से लिखा है और ये भी बताया है कि औरत होना ही इस्मत की सबसे बड़ी ताक़त थी, देखिए मंटो क्या लिखते हैं;

‘मैंने इस्मत से कहा आपका अफ़साना लिहाफ़ मुझे बहुत पसंद आया, बयान में अल्फ़ाज़ को बक़द्र-ए-किफ़ायत इस्तेमाल करना आपकी नुमायां ख़ुसूसियत रही है. लेकिन मुझे तअज्जुब है कि इस अफ़साने के आख़िर में आपने एक बेकार का जुमला लिख दिया कि एक इंच उठे हुए लिहाफ़ में मैंने क्या देखा. कोई मुझे लाख रुपया भी दे तो मैं कभी नहीं बताऊंगी.

इस्मत ने कहा, क्या ऐब है इस जुमले में?

मैं जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि मुझे इस्मत के चेहरे पर वही सिमटा हुआ हिजाब नज़र आया जो आम घरेलू लड़कियों के चेहरे पर नागुफ़्तनी-शय (Taboo) का नाम सुनकर नुमूदार हुआ करता है. मुझे सख़्त नाउमीदी हुई… जब इस्मत चली गई तो मैंने दिल में कहा, ये कम्बख़्त तो बिल्कुल औरत निकली.

मुझे याद है कि इस मुलाक़ात के दूसरे ही रोज़ मैंने अपनी बीवी को देहली ख़त लिखा था, इस्मत से मिला, तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि वो बिल्कुल ऐसी ही औरत है जैसी तुम हो. मेरा मज़ा तो बिलकुल किरकिरा हो गया. लेकिन तुम उसे यक़ीनन पसंद करोगी. मैंने जब उससे एक इंच उठे हुए लिहाफ़ का ज़िक्र किया तो नालायक़ उसका तसव्वुर करते ही झेंप गई.

फिर मंटो कहते हैं; इस्मत अगर बिल्कुल औरत न होती तो उसके मजमूओं में भूल भुलैयां, तिल, लिहाफ़ और गेंदा जैसे नाज़ुक और मुलायम अफ़साने कभी नज़र न आते.

यहां मंटो की बातों को दर्ज करना इसलिए ज़रूरी था कि नंदिता ने अपनी फिल्म में जहां पर इस्मत और मंटो के इस प्रसंग को दिखाया है वो माहौल भी मंटो के लिखे से उलट है और यहां इस्मत भी वो नहीं है जो असल में थी, इसलिए एक फैशन के तहत आपने इस्मत को लाउड कर दिया उसके जवाब को बदल दिया.

साफ़-साफ़ कहूं तो निर्देशक के मन का ये चोर इस्मत को छोटा साबित करने की कोशिश भी है. मज़ेदार बात ये है कि इस एक्ट को दिखाते हुए नंदिता ने जहां कई लोगों को टेबल के गिर्द बिठाया है वहीं मंटो की बीवी सफ़िया को भी इस बातचीत में शामिल कर लिया है जबकि सफ़िया उस वक़्त दिल्ली में थीं और इस्मत से मिली तक नहीं थीं.

फिल्म के इस हिस्से को नज़रअंदाज़ भी कर दिया जाए तो हमें नंदिता हर पल हैरान करती रहीं. हां, सारी दुनिया जानती है कि मंटो ख़ूब शराब पीते थे लेकिन लिखते हुए…? आपने यहां भी फिल्म की तथाकथित ज़रूरत के तहत अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी और अगर शराब से इतना ही ऑब्सेशन था तो आपको मंटो की मौत वाली सच्चाई दिखानी चाहिए थी.

जैसा कि मंटो के भांजे ने लिखा है;

एम्बुलेंस जैसे ही दरवाज़े पर आकर खड़ी हुई उन्होंने शराब का फिर मुतालबा किया. एक चमचा ह्विस्की उनके मुंह में डाल दी गई, लेकिन शायद एक क़तरा मुश्किल से उनके हलक़ से नीचे उतर सका होगा… एम्बुलेंस हस्पताल पहुंची और डॉक्टर उन्हें देखने के लिए गए तो मंटो मामू मर चुके थे. दोबारा होश में आए बग़ैर, रास्ते ही में उनका इंतिक़ाल हो चुका था. (हामिद जलाल, मंटो मामू की मौत)

मेरे इस तरह के विचारों के बाद आप पूछ सकते हैं कि फिर फिल्म में क्या है तो एक जुमले में मेरा जवाब होगा; सोशल मीडिया… जी सोशल मीडिया… असल में फिल्म देख कर यही लगता है कि नंदिता के साथ वही हुआ है जो मंटो के आम पाठकों के साथ होता आया है.

जैसे आपके मित्र आपको मंटो के कुछ क़िस्से सुना देते हैं और आप हैरान होते हैं कि ये कौन था किस तरह का लेखक था? लेकिन बाद में आप या तो उसकी दो-चार कहानियां पढ़ लेते हैं, या कोई प्ले देख लेते हैं या फिर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मंटो की ‘सुनहरी बातें’ पढ़कर उसको शेयर भी करते हैं. मुझे यक़ीन है कि नंदिता की रिसर्च भी इतनी ही है.

आप शायद इसको भी आरोप समझ लें तो मैं आपको याद दिला दूं कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी ने कई मौक़े पर कहा कि मंटो कैसे चलते-फिरते थे और बातचीत करते थे कोई नहीं जानता तो मैं पर्दे पर जो भी करूंगा वही मंटो की तस्वीर होगी.

नवाज़ की इन बातों से साफ़ है कि मंटो के इस पहलू पर भी कोई रिसर्च नहीं हुई इसलिए एक एक्टर का ओवरकॉन्फिडेंस इस तरह से सामने आया कि वो मंटो के मिज़ाज की आहिस्तगी, उसके धीमेपन की काट, उसके लाउडनेस और उसके अहम को उसकी तहरीरों के साथ स्थापित करने के बजाय सियासी रहनुमाओं की तरह भद्देपन के साथ लाउड हो गया.

मंटो कितना लाउड था इसको समझने के लिए ख़ुद मंटो का लिखा बहुत कुछ था और मंटो एक बड़े संदर्भ में समझना था तो उपेंद्रनाथ अश्क के लिखे की क्लोज़ रीडिंग बहुत ज़रूरी थी. अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो आपको फिल्म देखते हुए समझ में आ जाएगा कि नंदिता ने इस किताब को प्राइमरी या किसी और तरह का सोर्स नहीं बनाया है.

मंटो की तहरीर में ही मंटो के बारे में इतना कुछ है कि आप उसके टोन और टेक्सचर तक को महसूस करके पर्दे पर उतार सकते थे. लेकिन यहां सिर्फ़ नवाज़ हैं, और उन्हीं का टोन और टेक्सचर भी है. अगर आप मंटो के पाठक हैं तो कई जगहों पर आप नवाज़ के भद्देपन का साथ अपनी हंसी से दे सकते हैं.

फ़िल्म की एक बड़ी ख़ामी ये भी है कि मंटो के पाकिस्तान जाने के संदर्भ को बड़ी सादगी से कुछ ख़ास हवालों की रौशनी में फिल्मिस्तान के माहौल और मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जोड़कर दिखा दिया गया है जबकि वजह इतनी सादा भी नहीं थी और इन बातों की तरफ़ उपेंद्रनाथ अश्क ने जिस तरह से इशारा किया है उसको नज़रअंदाज़ करने का मतलब है मंटो के अहम को नज़रअंदाज़ करना.

और इस बात को नज़रअंदाज़ करने का मतलब ये भी है कि आप मंटो के बारे में हमें ये बता रहे हैं कि वो उस वक़्त के मज़हबी पागलपन से डर कर चले गए थे और ये नहीं बता रहे कि एक लेखक के अंदर की असुरक्षा की भावना का इसमें कितना रोल था. गोया सेलेक्टिव नेचर ऑफ़ स्क्रिप्ट ने इस फ़िल्म को ख़तरनाक बना दिया है.

मंटो अपनी गालियों की वजह से भी मशहूर थे, लेकिन वह मंटो आपको पर्दे पर नज़र नहीं आएगा.

नंदिता दास ने इस फिल्म को बनाते हुए बाज़ार का पूरा ख़याल रखा और वहीं मात खा गईं, मैं ये बात कह रहा हूं तो एक-आध मिसाल पेश करता हूं कि जब आप मंटो को लेकर एक ख़ास ज़माने और टाइम पीरियड की फिल्म बना रहे हैं तो आपके रिसर्च की कमज़ोरी एक शार्टकट तलाश कर लेती है.

इसलिए अब आप के. आसिफ़ को भी पर्दे पर लाते हैं और मुग़ल-ए-आज़म का भी तज़्किरा (चर्चा) ज़रूरी समझते हैं तो उसको भी संदर्भों से काटकर दिखाने की कोशिश करते हैं. ऐसी ही कोशिश में आप जद्दन बाई तक को फिल्म का हिस्सा नहीं बना पाते.

नंदिता ने चूंकि फ़िराक़ जैसी फ़िल्म बनाई है तो एक दर्शक ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके सामने मंटो का वही चीथड़ा सामने आए जो सोशल मीडिया पर लोगों के मन को तसल्ली देता आया है.

ख़ुद नंदिता ने इस फिल्म को लेकर कई बार कहा कि वो इस फिल्म को आज की सियासत और समाज का आईना भी बनाना चाहती हैं. हालांकि इसके लिए अलग से कोशिश करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मंटो की ज़िंदगी और उस समय के हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कुछ था जिसको ढंग से पिरोया जाता तो ये फिल्म इस ‘स्तर’ की ‘बायोपिक’ से कहीं आगे निकलकर एक पॉलिटिकल कमेंट्री भी होती.

अभी इस फिल्म के साथ दिक्कत ये है कि इसमें मंटो को समझने के लिए किसी ख़ास सीक्वेंस तक का ख़याल नहीं रखा गया. एक तरह की उजलत (जल्दबाज़ी) में सब कुछ हो रहा है और इस तरह से हो रहा है कि मंटो की कुछ कहानियों को फिल्माते हुए नंदिता भूल गईं कि वो बायोपिक बना रही हैं तो इन कहानियों को विषयवस्तु के साथ सलीक़े जोड़ना भी है.

कहीं नंदिता ये तो नहीं बता रहीं कि मंटो वो लेखक हैं जिस पर मुक़दमे चले और इसलिए चले…

बातें बहुत सी हैं लेकिन बस यूं ही ये तज़्किरा करने को भी जी चाह रहा है कि ये फिल्म इतनी समकालीन है कि जब मंटो पाकिस्तान जा रहे हैं तब वो अपने सामानों के साथ हमारे ज़माने का छपा हुआ दीवान-ए-ग़ालिब पैक कर रहे हैं.

एक ज़रूरी बात कि अगर आप इस फिल्म को दर्शकों की श्रेणी के नज़रिये से समझना चाहें तो मंटो के पाठक फैक्ट चेकिंग और सीक्वेंस को मिलाते हुए झल्ला सकते हैं, जो मंटो को कुछ-कुछ जानते हैं वो कुछ डायलॉग पर ताली पीट सकते हैं और जो मंटो को बिल्कुल नहीं जानते उनका पहला सवाल यही होगा कि ये मंटो कौन था?