हजारी प्रसाद द्विवेदी सही मायने में पंडित थे. वैसे पंडित नहीं, जो शास्त्र और वेद को पढ़कर जड़ और हिंसक हो जाता है, बल्कि वैसे, जो कबीर की तरह प्रेम या मनुष्यता का ढाई आखर पढ़कर पंडित होता है.

‘(सत्य के लिए) किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं.’

-बाणभट्ट की आत्मकथा

एक ऐसे समय में जब डर हमारे समाज का स्थायी भाव हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’ की ये पंक्ति अपनी-अपनी क्षमता में छोटी-छोटी लड़ाइयों को लड़ रहे हर व्यक्ति के काम की है. संस्कृत के महान लेखक बाणभट्ट की आत्मकथा के रूप में लिखा गया यह उपन्यास किसी जादू की तरह असर करता है.

गोदान, मैला आंचल, शेखर एक जीवनी, आधा गांव, राग दरबारी, तमस आदि के साथ यह हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में शामिल है. ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’ जैसे उपन्यास को लिख पाना शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा किसी और के वश की बात नहीं थी. कुछ लोगों को लगता है कि द्विवेदी ऐसा इसलिए कर पाए, क्योंकि उनके पास संस्कृत का अथाह ज्ञान था.

लेकिन, सिर्फ अथाह ज्ञान के बल पर बाणभट्ट, भट्टिनी और निउनिया के ‘प्रेम-त्रिकोण’ की ऐसी कहानी नहीं लिखी जा सकती थी. इसके लिए सिर्फ ज्ञान से कुछ ज़्यादा की ज़रूरत थी. यह कुछ ज़्यादा क्या था? यह थी मनुष्यता में यकीन करनेवाली उनकी दृष्टि. उनके निबंधों, आलोचना, इतिहास और उपन्यासों में भी मनुष्यता के प्रति यह गहरी आस्था दिखाई देती है.

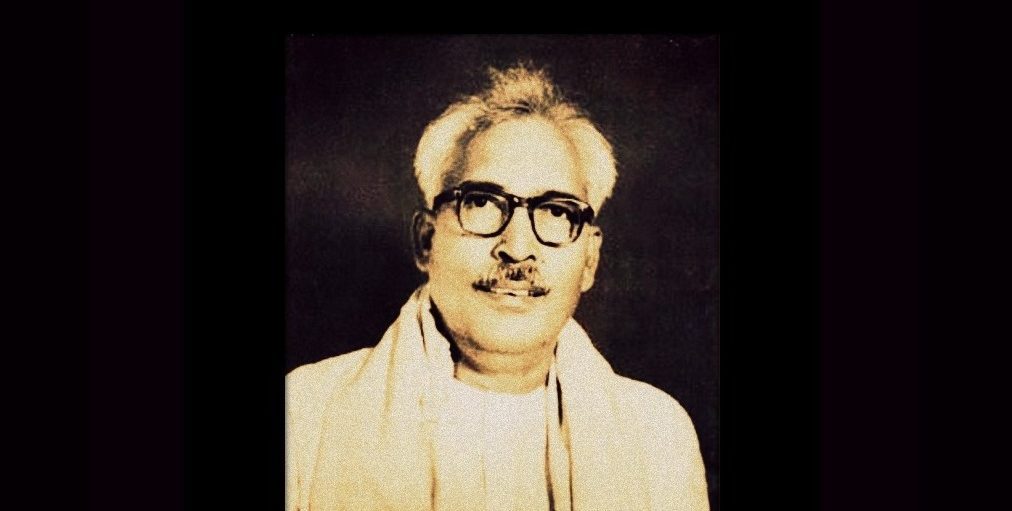

द्विवेदी जी वास्तविक अर्थों में ‘पॉलिमैथ’- बहुश्रुत, बहुविद् थे. उनके अध्ययन का दायरा बहुत व्यापक था. द्विवेदी जी के शिष्य, वरिष्ठ आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी बताते हैं, ‘उन्होंने नाथ-सिद्धों का साहित्य, तंत्र-मंत्र, वेद-पुराण, महाभारत,रामायण, संस्कृत साहित्य, ज्योतिष ग्रंथ, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला साहित्य के अतिरिक्त अंग्रेज़ी में लिखी गईं साहित्य और पश्चिमी काव्यशास्त्र की पुस्तकें पढ़ी थीं. फ्रेजर, मेरिटलिंक, एंगेल्स, दूरां, बाद में कैसीरर, एरिक न्यूटन आदि उनके प्रिय लेखक थे.’

साथ ही वे यह भी जोड़ते हैं कि जिस उम्र में लोग गंभीरतापूर्वक पढ़ना शुरू करते हैं, उस समय तक वे ‘आचार्य’ कहलाने लगे थे.

वैसे, हिंदी साहित्य में ऑरिजिनल आचार्य एक ही हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल. द्विवेदी जी पंडित जी कहलाते हैं. राहुल सांकृत्यायन महापंडित. यहां एक बात गौर करने की है. द्विवेदी जी पंडित कहलाते हैं, लेकिन पंडितों और मुल्लों की सबसे ज़्यादा ऐसी-तैसी करनेवाले कबीर उनके सबसे प्रिय हैं. जैसे ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’, द्विवेदी जी की प्रतिष्ठा का आधार है, वैसे ही मध्यकालीन संत कवि कबीरदास पर लिखी गई किताब ‘कबीर’ भी उनकी अशेष प्रतिष्ठा का आधार है.

हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 30 के करीब किताबों की रचना कीं, जिनमें निबंध संग्रह, आलोचना, इतिहास, उपन्यास के साथ कला और लालित्य जैसे विषयों पर किताबें शामिल हैं. सूर साहित्य (1936), हिन्दी साहित्य की भूमिका (1940), कबीर (1942), बाणभट्ट की आत्मकथा (1946), अशोक के फूल (1948), नाथ संप्रदाय (1950), प्राचीन भारत का कलात्मक विनोद (1952), हिन्दी साहित्य का आदिकाल (1952), मध्यकालीन धर्म साधना (1952), हिन्दी साहित्य: उद्भव और विकास, (1953), नाथ सिद्धों की बानियां (1957), मेघदूतः एक पुरानी कहानी (1957), मृत्युंजय रवीन्द्र (1963), चारू चंद्रलेख (1963), कुटज (1964), (1965), कालिदास की लालित्य योजना, (1965), मध्यकालीन बोध का स्वरूप (1970), पुनर्नवा (1973), अनामदास का पोथा (1976) आदि.

ये किताबें, द्विवेदी जी की दिलचस्पी के दायरे का हल्का-सा आभास कराती हैं. इन किताबों में कई ऐसी हैं, जो हिंदी में अपने आप में इकलौती हैं. भारतीय कला, साहित्य, इतिहास, संस्कृति, परंपरा आदि को समझने के लिए इन किताबों का महत्व असंदिग्ध है.

यहां गौर करनेवाली बात ये है कि द्विवेदी जी को साम्राज्यवादी पद्धति की शिक्षा नहीं मिली थी. वे मूलतः ज्योतिष और शास्त्रों के आचार्य थे, जो उन्हें भारतीय शिक्षा पद्धति की देन थी. एक दिलचस्प संयोग यह भी है कि हिंदी के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी विधिवत रूप से अंग्रेज़ी ढंग की साम्राज्यवादी शिक्षा नहीं ले पाए थे. वे महज एंट्रेंस पास थे. मगर उन्होंने दुनियाभर के साहित्य का अध्ययन अपनी प्रतिभा से किया था और हिंदी आलोचना के क्षेत्र में एक ऐसा मानक रचा, उसका ऐसा ढांचा तैयार किया, जो आज तक कायम है.

रामचंद्र शुक्ल के ढांचे को चुनौती देते हुए उसे विस्तार देनेवालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम महत्वपूर्ण है. और अगर हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल के कद को देखें, तो उनके काम में नया जोड़नेवाले व्यक्तित्व की विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

अपनी किताब से द्विवेदी जी ने कबीर को हिंदी साहित्य के इतिहास के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया. उस कबीर को, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ‘रहस्यवादी’ कहकर ख़ारिज कर चुके थे. जाहिर है, तब कबीर विश्वविद्यालयों के सिलेबस से भी बाहर थे.

कबीर पर किताब सिर्फ कबीर पर ही किताब नहीं है, यह कबीर के बहाने भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए एक ज़रूरी किताब है. हिंदू (धर्म) और इस्लाम (मजहब) के बीच मध्ययुग में बननेवाले रिश्ते और उसके स्वभाव को समझने के लिए और उस समाज में हो रही हलचलों को समझने की दृष्टि से यह किताब अहम है.

दरअसल हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर पर किताब लिखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि और आलोचना मानकों से ही नहीं टकरा रहे थे, बल्कि इतिहास की एक खास किस्म की नैतिकतावादी नवजागरणवादी गढ़ंत से भी टकरा रहे थे.

कहीं न कहीं, 1935-36 के बाद आ रही नई राजनीतिक चेतना का इसमें हाथ ज़रूर था. भारत में समाजवाद और मार्क्सवाद अपने पांव फैला रहा था. प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक हो चुकी थी. साधारण जनता, मेहनकतकशों के पक्ष में आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी थी. कांग्रेस के भीतर भी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने मिलकर कांग्रेस को कुछ हद तक ही सही अपना चरित्र बदलने पर मजबूर कर दिया था.

1936 के फैजपुर अधिवेशन में नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण से वामपंथी रणनीति का प्रारूप रखा था, जिसे सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में और आगे बढ़ाया था. इसी दौर में किसान सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन भी देश के विभिन्न हिस्सों में जोर पकड़ रहा था.

हजारी प्रसाद द्विवेदी मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन देश के भीतर राजनीतिक मुहावरे में आ रहे बदलावों के बीच अगर 1942 में आई अपनी किताब में वे ‘कबीर’ को साहित्य के हाशिये से उठाकर केंद्र में लाने की कोशिश करते हैं, वही कबीर जो न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, जो जाति से जुलाहे हैं, जिन्होंने कभी कागज, कलम नहीं छुआ हैं, जो वेद के ज्ञान की धज्जियां उड़ाते हैं, वही कबीर जो सामाजिक विकृतियों, भेदभाव, जात-पात, ब्राह्मणवादी ऊंच-नीच पर जमकर बरसते हैं, तो इसे इतिहास की ज़रूरत का सामना करने की कोशिश करने के तौर पर ही देखा जा सकता है.

‘कबीर’ की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं,

‘कबीरदास बहुत कुछ को अस्वीकार करने का साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे.’

अस्वीकार के साहस को साहित्यिक मूल्य मानना किसी पंडित के वश की बात नहीं है. यह आधुनिक व्यक्ति की निशानी है. द्विवेदी का पंडितपन उनकी आधुनिकता की राह में बाधा नहीं बनता. यह महज संयोग नहीं है कि द्विवेदी जी ने प्रगतिशील आंदोलन की तुलना भक्ति आंदोलन से की है.

वास्तव में द्विवेदीजी के व्यक्तित्व पर शांति निकेतन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के साथ बिताए हुए लंबे समय (वे शांति निकेतन में हिंदी के पहले प्राध्यापक थे और लगभग 20 साल शांति निकेतन में रहे) का जबरदस्त प्रभाव था. द्विवेदी जी के यहां जो मानवतावाद है, वह काफी हद दक टैगोर की ही देन है. यहां यह याद रखना महत्वपूर्ण होगा कि कबीर की वाणी का एक संग्रह क्षितिमोहन सेन (नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के नाना) ने किया था. वे भी टैगोर के साथ शांति निकेतन में थे. द्विवेदी जी पर क्षितिमोहन सेन का भी प्रभाव रहा.

टैगोर कबीर की वाणी से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने खुद इसका अनुवाद अंग्रेज़ी में किया, ताकि इसका दुनियाभर में प्रसार हो सके. टैगोर ने इस किताब की एक संक्षिप्त भूमिका भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कबीर को संत ऑगस्टाइन, रूइसब्रूक और सूफी कवि जलालुद्दीन रूमी की परंपरा में माना है जिन्होंने ईश्वर के एक समावेशी विजन को हासिल किया था.

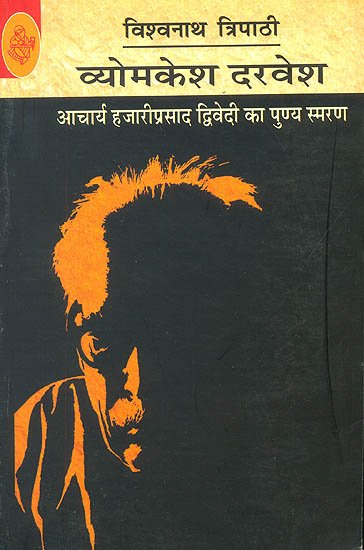

इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जो शांति निकेतन में मूल रूप से वेद मंत्र का शुद्ध पाठ करने आए थे, वैदिक धर्म की तीव्र आलोचना करनेवाले कबीर के मुरीद बन गए. टैगोर का प्रभाव तो उनके ऊपर था ही और जगह-जगह प्रकट होता था. उन्होंने एक संस्मरणात्मक निबंध लिखा है, व्योमकेश शास्त्री उर्फ़ हजारी प्रसाद द्विवेदी (इसी नाम से विश्वनाथ त्रिपाठी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी पर एक संस्मरण की किताब लिखी है, जो काफी चर्चित हुई). इस संस्मरण में टैगोर द्विवेदी जी से कहते हैं,

‘…तुममें सत्य के प्रति जितनी आस्था है, उससे अधिक भय और संकोच है. भय और संकोच तुम्हें सत्य का पक्ष नहीं लेंगे देंगे….सत्य बड़ा महसूल चाहता है.’

इन पंक्तियों पर नजर पड़ने के बाद बाणभट्ट को अघोरी बाबा द्वारा कही गई बात याद आती है, ‘…(सत्य के लिए) किसी से न डरना……’ यह अनायास नहीं है कि ‘कबीर’ और ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’ दोनों की रचना शांति निकेतन में ही की गई. इन दोनों पर बाकी चीजों के अलाव टैगोर की दृष्टि का प्रभाव देखा जा सकता है.

द्विवेदी जी द्वारा राष्ट्रवाद के ऊपर मानतवतावाद की प्रतिष्ठा और करुणा को निबंध, आलोचना और उपन्यास की मूल भूमि बनाने का राज शायद यही है. अपने निबंध ‘मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है’ में वे साफ तौर पर लिखते हैं,

‘मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं. जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता (दूसरों का मोहताज होने से) बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्दीप्त न बन सके, जो उसके उसके हृदय को परदुखकातर (दूसरों के दुख को देख कर दुखी होनेवाला) ओर संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है.’

इसी लेख में वे आगे कहते हैं :

‘आज की समस्या यह नहीं है कि अच्छी बात कैसे कही जाए, बल्कि यह है कि अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य कैसे तैयार किया जाए.’

कितनी अजीब बात है कि यही आज की भी समस्या है. शायद हर युग की यही चुनौती होती है.

यह मानवतावदी भावना, उन्हें कबीर को और हिंदी साहित्य को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है. आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य को ‘शिक्षित जनता’ का संचित प्रतिबिंब कहते हैं जो अपने आप में एक खास किस्म का अभिजात्य लिए हुए है. इसी दृष्टि के कारण कबीर साहित्य से बाहर हो जाते हैं. लेकिन द्विवेदी साहित्य को शिक्षित जनता नहीं, बल्कि ‘जनता’ का प्रतिबिंब मानते हैं. यही वह भूमि है, जो कबीर को मूल्यवान बना देता है. कबीर ‘सबसे बड़े व्यंग्यकार’ और ‘वाणी के डिक्टेटर’ बन जाते हैं.

हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन, व्यापक अर्थों में भारतीय अस्मिता, या कहें भारत की खोज है. यह भारत की खोज वास्तव में वर्तमान के नजरिए से इतिहास को देखना है. दरअसल उस समय के तमाम महत्वपूर्ण भारतीय लेखन का यही स्वर है. द्विवेदी जी सचेत तौर पर उस साम्राज्यवादी तर्क का विरोध करते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत सांस्कृतिक रूप से हीन, कमतर या जड़ था. अपने विरोध के लिए भारतीय स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. शांति निकेतन में ही रहते लिखी गई अपनी किताब, ‘हिंदी साहित्य की भूमिका’ द्वारा भी उन्होंने यही कोशिश की है.

हजारी प्रसाद द्विवेदी मुख्य रूप से निबंधकार हैं. विश्वनाथ त्रिपाठी का मानना है कि जब वे ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं, तब भी निबंध ही लिखते हैं. ठीक इसी तरह निबंध में कथा भी कहते हैं. आज के समय में उनके निबंधों को गंभीरता से पढ़ा जाना चाहिए. इनमें वे आज के ज्वलंत सवालों से टकराते हुए दिखते हैं. हिंदू-मुस्लिम संबंधों का सवाल ऐसा ही सवाल है.

द्विवेदी जी मनुष्य की ‘जययात्रा’ की बात बार-बार करते हैं. मनुष्य की ‘जययात्रा’ का यह विचार उन्होंने टैगोर से लिया है. यह सिर्फ संयोग नहीं है कि टैगोर से बेहद गहराई से प्रभावित हिंदी के श्रेष्ठतम कवियों में से एक निराला भी ‘राम की शक्तिपूजा’ में ‘होगी जय, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन्!’ कहकर इसी जययात्रा में अपनी आस्था जताते हैं.

द्विवेदी जी इस जययात्रा की बात अपने निबंधों में भी करते हैं. ‘कुटज’ इसी जययात्रा का प्रतीक है. भारत के संदर्भ में यह जय-यात्रा तिलक, गांधी, टैगोर, विवेकानंद के सपनों का भारत बनाना है. यह भारत मनुष्यता का भारत है. जिसमें मानवधर्म ही सबसे बड़ा धर्म है. इसलिए वे ऐसी बात से इनकार करते हैं कि हिंदू और मुसलमान कभी मिल नहीं सकते. वे याद दिलाते हैं:

‘केवल हिंदू ही इस देश में नहीं बसते. अन्य धर्मावलंबी भी कम नहीं हैं. सबसे बड़ी संख्या मुसलमानों की है. जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण हिंदुओं से भिन्न है. मुसलमान लोग एक संगठित धर्म-मत (मजहब) के अनुयायी हैं. मजहब में धर्म-साधना व्यक्तिगत नहीं समूहगत होती है… इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ये दोनों कभी मिल ही नहीं सकते.

इससे कहीं ज़्यादा अंतर आर्यों और द्रविड़ों के दृष्टिकोण में था, पर वे दोनेां खूब अच्छी तरह मिल गए हैं. इसलिए हिंदू और मुसलमान मिल ही नहीं सकते, यह गलत मंतव्य है; किस रास्ते मिल सकते हैं, यह विचारणीय प्रश्न है… जब हम मिलन के प्रश्न पर विचार करते हैं, तो हमारा उद्देश्य ऐसे मिलन से है, जिसमें समूची मानवता कल्याण की ओर अग्रसर हो सके.’

उनके अनुसार दोनों के मिलन का रास्ता, न ‘हिंदू मुसलमान भगवान की दो प्यारी आंखें हैं’, जैसी भावुक अपीलों से होकर निकलता है, न दारा शिकोह की ‘मज्र-अ-उल-बहरन’ के रास्ते या कुरान और गीता और वेद और कुरान के बीच समानता खोजने के रास्ते, भले ही ये कितने ही आदर्शवादी क्यों न हों.

द्विवेदी जी मानते हैं कि यह रास्ता विज्ञान से होकर गुजरता है. अपने निबंध ‘भारत की सांस्कृतिक समस्या’ में वे बताते हैं कि किस तरह से भारत ने अरब से और अरब ने भारत से खुल कर वैज्ञानिक ज्ञान अपनाया है. अरबी में आर्यभट्ट और ज्योतिष ग्रंथों का अनुवाद हुआ.

कैसे दस के गुणन (मल्टिपल) वाले अंक-क्रम को अलख़ारिजमी ने पूरे यूरोप में फैलाया. कैसे मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ने के लिए सही दिशा जानने के लिए अक्षांस और देशांतर का गहन अध्ययन किया. कैसे हिंदुओं ने अपना मुहुर्त-शास्त्र मुस्लिम ज्योतिषों से सीखा. अरबों का ताजक शास्त्र और रमल विद्या संस्कृत में न सिर्फ स्थान पा सकीं, बल्कि इनके पारिभाषिक शब्द भी अरबी के हैं.

ताजक नीलकंठी के प्रसिद्ध सोलह योगों के नाम सीधे अरबी से लिए गए हैं. इसराफ, इकबाल, मणाऊं शब्द संस्कृत के नहीं, अरबी के हैं. यूनानी चिकित्सा पद्धति के साथ भारतीय पद्धति को मिलाने से हकीमी का जन्म हुआ, जो हिंदुओं और मुसलमानों की प्रतिभा का सुंदर मिलन है. इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान झिझक और संकोच छोड़ कर मिले हैं.

मुसलमान बादशाहों ने सौर वर्षों के साथ हिजरी संवत् का सामंजस्य स्थापित करके नए संवत् चलाए थे, जो हिंदुओं के राष्ट्रीय संवत बन गए. दरअसल इस क्षेत्र में मिलन जितना ठोस हुआ है, वह किसी और क्षेत्र में नहीं हुआ है. ‘इतिहास से हमें यह सीखना बाकी है कि सांप्रदायिक मिलन की भूमि वैज्ञानिक वृत्ति (चेतना) है.’

क्या यह महज इत्तेफाक है कि सांप्रदायिक बंटवारे की राजनीति करनेवाले सबसे पहले ‘वैज्ञानिक चेतना’ पर ही हमला करते हैं?

द्विवेदी जी के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता अपने आप में साध्य नहीं साधन है. साध्य है, पशु की तरह स्वार्थी मनुष्य को मनुष्यता के आसन पर बिठाना… ‘मनुष्य का सामूहिक कल्याण ही हमारा लक्ष्य हो सकता है.’ यही मनुष्य की ‘जययात्रा’ है.

द्विवेदी जी सही मायने में पंडित हैं. वैसे पंडित नहीं, जो शास्त्र और वेद को पढ़कर जड़ और हिंसक हो जाता है, बल्कि कबीर की तरह ढाई आखर प्रेम का या इसमें नया जोड़ें तो वे साढ़े चार आखर मनुष्यता का पढ़े सो पंडित होय वाले पंडित हैं.

उनके इस पंडितपन की तुलना शायद सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू से की जा सकती है, जिन्होंने मनुष्यता के धरातल पर खड़े होकर भारत के विचार की खोज करने की कोशिश की. अपने लेखन से यही काम भिन्न अर्थों में और सफलता के साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं.

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.