बीते महीने बिहार के दरभंगा ज़िले की अदलपुर पंचायत में मुस्लिमों के अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले और अमूमन सामाजिक उपेक्षा का शिकार रहे ‘फ़कीर’ समुदाय के दो बच्चे हाईस्कूल की दहलीज़ तक पहुंचे, वहीं गांव के ही दो दलित बच्चों ने पहली बार मैट्रिक पास किया है.

आइए, महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को

मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको

अदम गोंडवी ने इस शेर में देश की जाने कितनी गुमनाम गलियों का मर्सिया लिख दिया है, लेकिन बिहार के दरभंगा ज़िले में राष्ट्रीय राजमार्ग 57 से सटे सदर प्रखंड के अदलपुर पंचायत में दलितों और फ़क़ीरों की गलियों के ‘कुरूप संगम’ को क्या नाम दिया जाए ये एक सवाल ज़रूर है?

हालांकि यहां कथित सभ्य समाज के दो हाशियाई वर्ग ज़िंदगी के ताप को तेज़ तर करते नज़र आते हैं. इस ताप की व्याख्या भेदभाव और शोषण के इतिहास के साथ ही की जानी चाहिए कि इन पिछड़ी गलियों में सुबह की कहानी भी अंधेरों में लिपटी हुई है.

पंचायत में दस से बारह घरों की आबादी वाले फ़क़ीरों के बांस और मिट्टी की दीवारें दो घरों की आबादी वाले दलितों के आंगन में अपना ज़ख़्म उघाड़ती हैं.

बजबजाती नालियों के साथ दो गलियों के बीच त्रिकोण बनाती ये आबादी जहां एक तरफ़ मस्जिद की बुलंदी को अपने छप्पर पर महसूस करती हैं, वहीं सिर्फ दो क़दम पर स्थित देश की आज़ादी से पहले 1930 में ही शुरू हुए मकतब की रोशनी से कोसों दूर जान पड़ती हैं.

ये आबादी मस्जिद और स्कूल के साथ जिस सिरे पर अपने त्रिकोण को मुकम्मल करती हैं वहां गांव का क़ब्रिस्तान है.

बहरहाल, अपशब्द की संज्ञा पा चुके दलितों के आंगन की तरफ़ आपको ले चलूं, उससे पहले बता दूं कि गांव में ‘फ़क़ीरवा’ कहे जाने वाले ‘शाह’ समुदाय की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि और अपवाद ये है कि अताबुल शाह के नाम से मशहूर रहे इनके पूर्वज अताउर्रहमान सालों पहले मस्जिद की देख-रेख और अज़ान देने का काम (मोअज़्ज़िन) करते रहे हैं.

उनके निधन के बाद किसी और फ़क़ीर को ये काम भी नहीं मिला है. हमेशा से चली आ रही प्रथा के मुताबिक़, आज भी इनका काम गांव में किसी की मौत हो जाने पर क़ब्र खोदना और धार्मिक मान्यताओं के तहत पुण्य के लिए बांटे जाने वाले पैसे और खानों के सहारे गुज़र बसर करना है.

सामाजिक हैसियत और शिक्षा के अभाव में नशे की लत के शिकार इस समुदाय के कई मर्दों से गांव वालों को शिकायत रहती है कि पीकर जहां ये बीच रोड पर तमाशा करते हैं, वहीं अपनी औरतों के साथ मारपीट आम बात है.

इन बातों की चर्चा क्यों? तो बताता चलूं कि पिछले दिनों जानकारी मिली कि मुसलमानों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले फ़क़ीर के दो बच्चों ने हाईस्कूल में दाख़िला लिया है. ये अजीब है कि इसको लेकर यहां किसी तरह की हैरत या प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली.

शायद ऐसी बातों पर ख़ुश होने के लिए समाज अभी भी तैयार नहीं है. हालांकि सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा के बाद कुछ लोगों ने इसको उपलब्धि और आत्मग्लानि के तौर पर लिया.

द वायर ने इस सिलसिले में पेश-रफ़्त करते हुए जब इनके बारे में जानने की कोशिश की तो इनके बीच स्थित स्कूल के प्रधान शिक्षक इमरान आज़म ने एक और जानकारी दी कि ‘फ़क़ीरों के घर के पीछे ही दलितों की दो घर की आबादी है, जिनके यहां पहली बार दो बच्चों ने मैट्रिक में 76 प्रतिशत अंकों के साथ बड़ी कामयाबी हासिल की है.’

ये शायद किसी समाज, गांव या देश की उपलब्धि से ज़्यादा उसके सामाजिक न्याय के संघर्ष के इतिहास में ज़रूरी तौर पर दर्ज की जानी चाहिए.

ख़ैर, इन बातों के मद्देनजर जब दलित और पसमांदा मुसलमानों पर कई किताब लिख चुके डॉ. अयूब राईन से बात की गई तो उनका कहना था, ‘ये इसलिए उपलब्धि है कि फ़क़ीरों के पास रहने तक की कोई मुनासिब जगह नहीं होती, वो कहीं-कहीं अपनी ज़मीन पर रहते हैं.’

उनकी मानें, तो इस समुदाय में खींचतान कर शिक्षा का प्रतिशत दो फीसदी से भी कम है. और लगभग एक प्रतिशत ही उच्च शिक्षा की ओर जा पाए हैं.

बिहार की बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘ राज्य में अभी इनकी आबादी 28 लाख से ज़्यादा है. पूरे बिहार में इस समुदाय के सिर्फ दो प्रोफेसर हैं. हालांकि दरभंगा रेंज में एक डीआईजी भी हुए हैं.’

वो ज़िले का ब्यौरा देते हुए कहते हैं, ‘दरभंगा में एकमात्र वकील हैं, उन्हीं की एक बच्ची शिक्षिका हैं. एक पत्रकार भी हैं. कुछ लोग और हैं जो पढ़े-लिखे तो नहीं हैं लेकिन राजनितिक तौर पर सजग हैं. आप इनको उंगलियों पर गिन सकते हैं.’

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस मुस्लिम समाज में बराबरी और मसावात के दावे हैं, वहां शिक्षा नगण्य क्यों है? जबकि इसी पंचायत में अशराफ़िया या सवर्ण मुस्लिम हर तरह की तालीम से लैस नज़र आते हैं.

इस बारे में डॉ. राईन का कहना है, ‘इनके बीच शिक्षा को लेकर कभी कोई पहल ही नहीं हुई. धार्मिक शिक्षा का तक का घोर अभाव है, ऐसी हालत में इस समुदाय का अपने बूते पर हाईस्कूल जाना भी किसी बड़े सामाजिक आंदोलन से कम है क्या?’

वो बताते हैं, ‘मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस बिरादरी के साथ अब तक यही हुआ है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा किसी मज़ार की देखभाल का ज़िम्मा दिया गया तो कभी इमामबाड़े की निगरानी पर लगा दिया गया. मतलब चिराग-बत्ती करना, झाड़ू लगाना. समाज में इससे ज़्यादा की हैसियत नहीं दी गई इनको.’

उनके दावे की इस बात से पुष्टि होती है कि गांव से थोड़ी ही दूरी पर दरभंगा शहर में फ़क़ीर बिरादरी के एक बुज़ुर्ग (सूफ़ी) हुए हैं, बाबा आशिक़ शाह, जिनके बारे में ये जानकर हैरत होती है कि मुस्लिम समाज में जो लोग मज़ारों में आस्था रखते हैं वो भी उनके मज़ार पर नहीं जाते.

जानकारों के मुताबिक़, यहां पहले तीन दिन का उर्स हुआ करता था जिसमें इतने कम लोग होते थे कि इसको दो दिन का करना पड़ा. अब हालत ये है कि मज़ार का ख़र्च भी पूरा नहीं पड़ता.

लेकिन वहीं पर एक दूसरी बिरादरी (अशराफिया) के मज़ार पर जहां पहले चार दिन का उर्स होता था श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण उसको पांच दिन का कर दिया गया. शायद यहां भी मुस्लिम समाज के दावे के उलट भेदभाव को उनकी मौन स्वीकृति हासिल है.

इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि इनको शिक्षा से जोड़ने की कोशिश नहीं हुई है. इस गांव के विशेष संदर्भ में स्कूल शिक्षक इमरान आज़म कहते हैं, ‘आप देख ही रहे हैं कि स्कूल के सामने इनका घर है. हालांकि विद्यालय कमेटी की ओर से इनको प्रोत्साहित करके पहली से पांचवीं तक की शिक्षा को किसी तरह से सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती रही है. लेकिन आगे की शिक्षा उनके लिए संभव नहीं हो पाती. इसकी बड़ी वजह है उनकी दयनीय हालत.’

उन्होंने आगे बताया, ‘दो खाट की जगह भर वाले कमरे में 16-17 लोग रहते हैं. वहां शिक्षा को लेकर क्या जागरूकता हो सकती है? इनके ज़्यादातर लोग आसपास ही मेहनत मज़दूरी करने निकल जाते हैं. और मांग-चांगकर किसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं.’

हालांकि विद्यालय कमेटी से अलग मुस्लिम समाज ने क्या पहल की ये फिलहाल सवाल है.

इमरान इस स्कूल में पिछले पंद्रह सालों से कार्यरत होने का हवाला देते हुए कहते हैं, ‘ये चाहते हुए भी आगे की शिक्षा के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते. इन दो बच्चों ने हौसला किया है तो उम्मीद करते हैं कि गांव-समाज के लोग इनकी मदद करेंगे तो शायद जो अब तक नहीं हुआ वो भी होगा.’

इमरान आज़म से बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि अब तक इस समुदाय के 35-40 बच्चे उनके स्कूल से आगे नहीं जा पाए और अब पेट पालने की जुगत में पारंपरिक कार्य के अलावा बकरी चरा रहे हैं और छोटी-मोटी मज़दूरी कर रहे हैं.

ऐसे में ग्रामीण महमूदुज्ज़मां की मानें, तो जो बच्चे आगे आए हैं उनके परिवार को उनके दूसरे बच्चे आर्थिक तौर पर कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, शायद इसलिए वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं.

हालांकि वो सवाल उठाते हैं, ‘आख़िर क्या वजह है कि एक ख़ास वर्ग में शिक्षा पूरे तौर पर है और यहां सब ज़ीरो? ज़ात-पात की बात न भी करें तो सामाजिक व्यवस्था इसके लिए कम दोषी नहीं है. इनके साथ कथित नेकी करने वालों ने इनको सिर्फ रोटी का टुकड़ा दिया है. चलिए अच्छी बात है कि इनको समझ में आने लगा है कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए शिक्षा ज़रूरी है.’

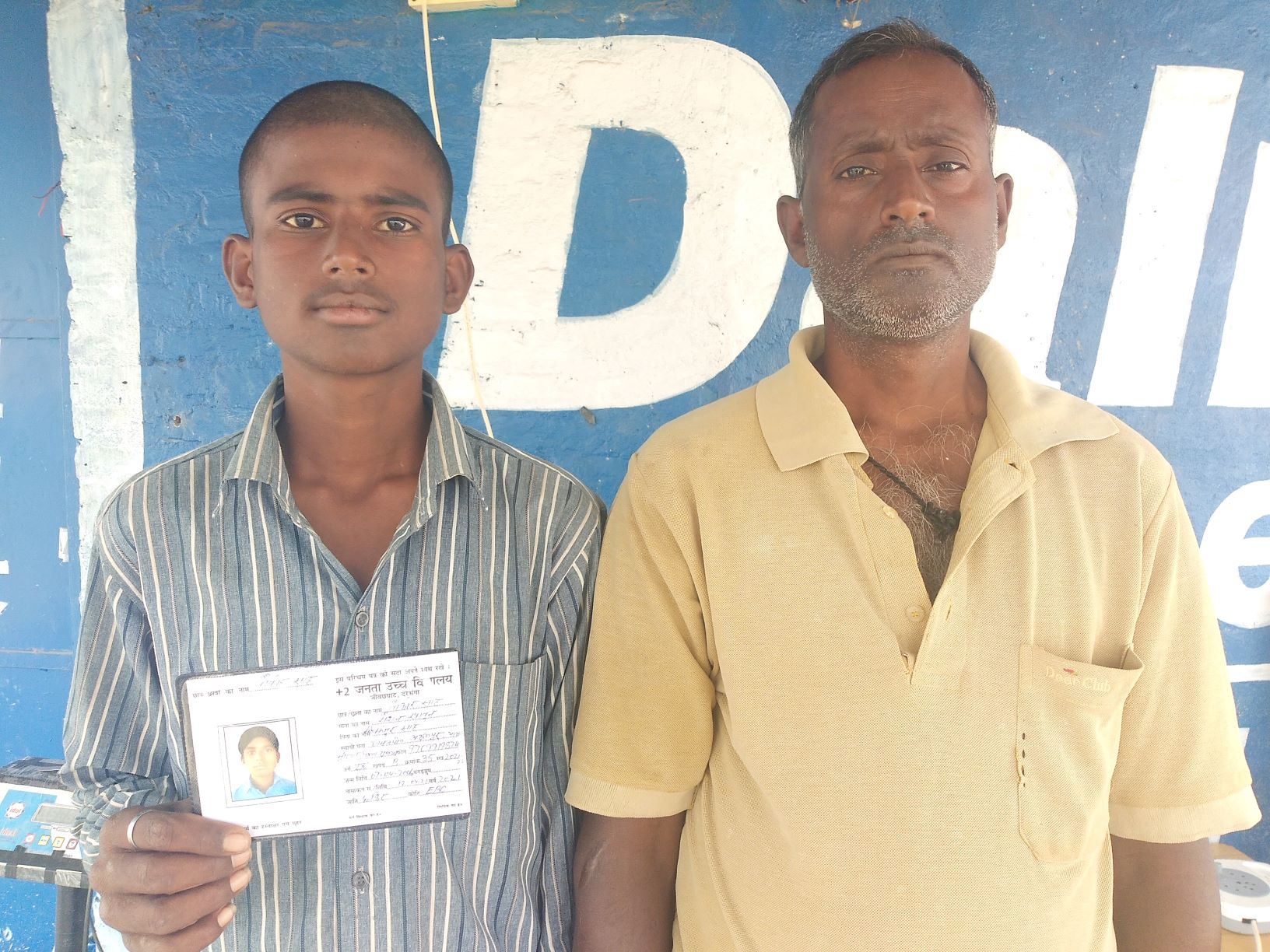

इन सबके बीच हाईस्कूल में दाख़िला पाने वाले तौक़ीर शाह की मां रौशन ख़ातून हैरान हैं कि कोई उनसे उनकी बात करने आया है, वो कहती हैं, ‘हमही की ख्वाहिश रहले है पढ़ावे की…’

वहीं पिता मंज़ूर शाह बताते हैं, ‘हम सब न पढ़ पाए, बच्चा पढ़ लेगा तो हमहूं आगे बढ़ जाएंगे.’ इस दौरान रौशन अपना दर्द छिपाने की कोशिश में बोल पड़ती हैं, ‘ छोटा ज़ात हैं पढ़ लेगा तो कोनो ठिकाने का काम करेगा.’

अब तक शिक्षा से दूरी के सवाल पर मंज़ूर कहते हैं, ‘दिमाग न रहले हय उतना हमरे सबके अब दिमाग खुलले हय तो आस्ते-आस्ते बच्चा को लाइन पकड़वाएं हैं.’

तौक़ीर के साथ हाईस्कूल में दाख़िला लेने वाले उनके फूफा के बेटे तौफीक़ की कहानी भी यही है. वहां मौजूद ग्रामीणों ने जानकारी दी कि कुछ साल पहले दो-तीन लड़कियां भी पढ़ रही थीं, उन्होंने आगे भी पढ़ने की कोशिश की थी. लेकिन कम उम्र की शादी की प्रथा भी इनके पिछड़ेपन का एक कारण है.

इस सिलसिले में जब हमने रौशन और मंज़ूर से पूछा तो उन्होंने इसे सिरे से ख़ारिज कर दिया. हालांकि उन्होंने कोई साफ़ जवाब भी नहीं दिया. अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि लड़कों के साथ लड़कियों की तालीम भी ज़रूरी है.

मंज़ूर शाह ने कहा, ‘हम कहियो हय कि लड़की को पढ़ाओ मगर कोई सुनबे न करो हय.’ वहीं रौशन का मानना है कि लड़की भी डॉक्टर बन सकती है और उनका समाज बदल सकता है.

रौशन दबी ज़बान में भेदभाव की तरफ़ इशारा करते हुए कहतीं हैं, ‘गांव में का होएगा. हमरे ही जो लोग दिल्ली बस गेले हय, ओका बच्चा पढ़ो हय लागा.’

इन सबके बीच तौक़ीर शाह ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे लेकिन ये कहते हैं कि वो पढ़-लिखकर सरकारी नौकरी करेंगे. नौकरी की बात पर बेटे को हौसला देते हुए मंज़ूर शाह ज़ोर देकर कहते हैं, ‘केतो मुसीबत पड़ेगा तभीओ एको स्कूल बंद नहीं कराएंगे.’

इस बातचीत के बाद तौक़ीर के बड़े भाई मंसूर ने मोबाइल में तस्वीर दिखाते हुए जानकारी दी कि पंचायत के एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता इज्तिबा हसन ‘बुलबुल’ ने उनके भाई को नौवीं कक्षा की तमाम किताबें उपलब्ध करवाई हैं और आगे भी हर तरह की सहायता का भरोसा दिलाया है.

ख़ैर, पिछली गली में 76 प्रतिशत अंकों के साथ मैट्रिक में उतीर्ण होने वाले दो भाइयों के बारे में बता दें कि कुछ साल पहले तक इनके दादा जूता-चप्पल गांठने का काम ही नहीं करते थे बल्कि उसको घर-घर पहुंचाते भी थे.

इसके अलावा बहुत दिनों तक लोगों के खेत में बंधुआ मज़दूर की तरह काम करने वाले इस परिवार की औरतें आज भी गांव में होने वाली जचगी या प्रसव में दाई का काम करती हैं.

मरे हुए जानवर के चमड़े और मांस को ठिकाने लगाने का काम भी इनसे लिया जाता रहा है. इस पंचायत के विशेष संदर्भ में ये बात भी बताई गई कि ये लोग मुहर्रम में ढोलक बजाते रहे हैं. और सालों पहले पंचायत की ओर से की जाने वाली घोषणा को पूरे गांव में ढोल बजाकर प्रसारित करने का काम भी करते रहे हैं.

इसी परिवार के राजकुमार राम और अनीता देवी के बेटे राहुल कुमार राम और रोहित कुमार राम ने अपने अंधेरे में उजाला पैदा करने की कोशिश की है.

दोनों भाई बताते हैं कि उनसे पहले सिर्फ उनके पिता राजकुमार प्राइमरी स्कूल तक गए थे. ये दोनों अपने समुदाय में पहले हैं जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है.

राहुल कुमार राम बताते हैं, ‘पिताजी पास के ही एक निजी स्कूल ‘सनफ्लावर’ में राज मिस्त्री का काम करने गए थे, वहीं उनकी एक टीचर से भेंट हुई तो इन्होंने हमारे बारे में उनको बताया. उसी टीचर ने रास्ता दिखाया और कहा कि हमारे पास ले आओ, हम पढ़ाएंगे. वहां हमने दूसरी से नौवीं तक पढ़ाई की. टीचर हम पर विशेष ध्यान देते थे. फ़ीस के लिए तंग नहीं करते थे जब भी हमारे पास होता था हम दे देते थे.’

उनका कहना है कि जब वो पांचवी में थे तब उन्हें एहसास हुआ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. वो कहते हैं, ‘जब हम नौवीं में थे तब हमें लगा कि हमें कुछ हासिल करना है. अपने जीवन के श्राप को बदलना है.’

हालांकि ये उनके लिए आसान नहीं था अपने पिता के साथ मज़दूरी और पढ़ाई में तालमेल बिठाते हुए वो सदियों की थकन और यातना को काट रहे थे. उनका कहना है, ‘नौवीं तक हमने कोचिंग नहीं की. हम उसका ख़र्च नहीं उठा सकते थे. इसलिए सेल्फ स्टडी करते रहे. जब दिक्क़त होती थी इंटरनेट से मदद लेते थे.’

बताते चलें कि रोज़ाना पांच घंटे पढ़ाई करने वाले राहुल और रोहित हर इतवार मज़दूरी भी करते रहे हैं. उन्होंने पिता से राज मिस्त्री का काम भी सीखा है. इसके सहारे अपनी पढ़ाई का ख़र्च जुटाते हुए वो घर की पुताई आदि का काम भी करते आए हैं.

उनका कहना है, ‘पढ़ाई जारी रखने के लिए हम खेतों में भी काम करने चले जाते थे. लेकिन स्कूल कभी नहीं छोड़े.’ उन्होंने बताया कि जब वो दसवीं में गए तो तीन महीने तक कोचिंग की फिर लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया.

उन्हें विज्ञान और गणित में रुचि है. उन्होंने बताया, ‘हम आगे पढ़ना चाहते हैं और विज्ञान को ही अपना विषय बनाना चाहते हैं. लेकिन अब सेल्फ स्टडी से नहीं होगा. देखिए क्या होता है, हमें अपनी पढ़ाई समाप्त करके आर्मी और लोको पायलट बनना हैं. देश की सेवा करना है.’

संसाधनों की कमी और जगह की दिक्क़त जैसे तमाम सवालों पर कहते हैं, ‘हमें इन बातों पर सोचने का मौक़ा नहीं है. हमने अभी तक यही समझा है कि छोटे से छोटे इंसान को भी पढ़ना चाहिए.’

अंत में वो कहते हैं, ‘हमारे यहां शिक्षा देर से पहुंची इसके लिए आर्थिक तंगी एक वजह हो सकती है लेकिन समाज ज़्यादा ज़िम्मेदार है. समाज हमारे साथ बेहद पिछड़े वर्ग की तरह व्यवहार करता आया है. वो समझते रहे हैं कि इनको ज़्यादा ज्ञान और जानकारी नहीं होना चाहिए.

फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ‘लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है…’

दलितों और फ़क़ीरों की ‘कुरूप गलियों’ से फूटने वाली इस पहली रोशनी से उनकी ज़िंदगी का ताप ख़त्म ज़रूर होगा, लेकिन कथित सभ्य समाज अपने भेदभाव से आगे इसमें कुछ योगदान देगा भी? ये देखने वाली बात होगी.