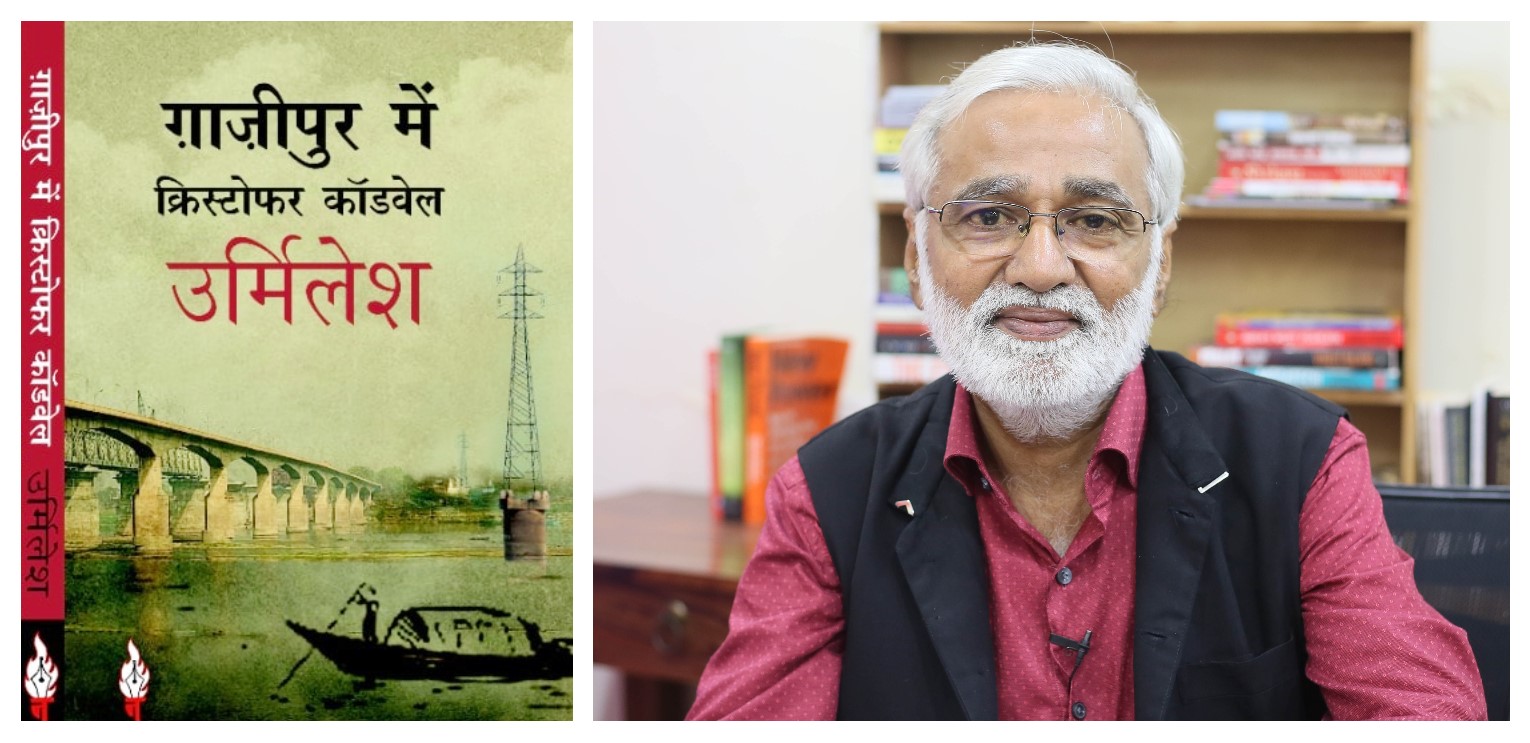

साक्षात्कार: हाल ही में आए अपने संस्मरणों के संकलन ‘ग़ाज़ीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल’ में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उर्मिलेश ने अपने अनुभवों के माध्यम से देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों और मीडिया में बरते जाने वाले जातिवादी रवैये को रेखांकित किया है. इस किताब को लेकर उनसे बातचीत.

एक सामान्य पाठक के मन में सबसे पहले तो किताब का शीर्षक ‘ग़ाज़ीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल’ ही कौतुहल पैदा करता है क्योंकि ग़ाज़ीपुर और क्रिस्टोफर कॉडवेल दो ध्रुव की तरह हैं. इस रहस्यमयी शीर्षक के पीछे की वजह क्या है?

मेरी इस किताब में 12 चैप्टर हैं. इनमें से तीन में जाति और वर्ण व्यवस्था के प्रकोप को शिद्दत के साथ उभारा गया है, जिससे भारतीय समाज काफी प्रभावित हुआ है और इस वजह से वह बेहतर समाज बनने की दिशा में पीछे छूटा है. इन तीन चैप्टर में अकादमिक और मीडिया, इन दोनों क्षेत्रों के कुछ नमूने पेश किए गए हैं और इन नमूनों और स्मृतियों के जरिये और कुछ तथ्यों के साथ बात को आगे बढ़ाया गया है.

अगर पूरी किताब को देखा जाए तो ये संस्मरण हैं और ये मेरे छात्र जीवन के साथ पत्रकार बनने के बाद और पत्रकार बनने के दौर के संस्मरण हैं. जब मैं पत्रकार बनने की जद्दोजहद कर रहा था कि मजबूरी में कैसे एक पत्रकार बना जाता है. क्योंकि पत्रकार बनने का मेरा कोई सपना नहीं था और मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे पत्रकार बनना है. मैं तो शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहा था. मेरे पूरे जीवन का सपना किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर या अध्यापक बनना था. तो वह जो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ और कैसे मैं पत्रकार बनने के लिए मजबूर हुआ और पत्रकार बनने में क्या-क्या परेशानियां हुईं, वह भी मैंने सामने रखी हैं. फिर मैंने पत्रकारिता से अपनी खुशी का भी इजहार किया है.

‘ग़ाज़ीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल’ वास्तव में अपनेआप में एक अजीब नाम है और एक रहस्य बुनता है. लोगों को लगता है कि ग़ाज़ीपुर में लॉर्ड कार्नवालिस तो हो सकते हैं लेकिन ग़ाज़ीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल कहां से आ गए. लॉर्ड कार्नवालिस इसलिए क्योंकि वह भारत के ऐसे लॉर्ड थे जिनकी मौत वहीं हुई थी और जैसा आप जानते हैं कि उस ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और उन्हें वहीं दफनाया गया था. वहां उनका स्मारक आज भी है.

ग़ाज़ीपुर जिन कुछ चीजों के लिए मशहूर है, उसमें अफीम की फैक्ट्री है, इत्र और गुलाबजल का व्यापार और साथ में लॉर्ड कार्नवालिस का स्मारक है, लेकिन मैंने उस ग़ाज़ीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल को देखा.

उस क्रिस्टोफर कॉडवेल को, जो दुनिया के जाने-माने मार्क्सवादी, आलोचक और सौंदर्यशास्त्र के एक बड़े विशेषज्ञ थे. जब दुनिया के बहुत सारे लेखक और बुद्धिजीवी स्पैनिश गृह युद्ध में मनुष्यता और लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने गए थे, उसी समय कॉडवेल ने भी उसमें भागीदारी की और मारे गए. वे बहुत ही कम उम्र में शहीद हो गए थे. जहां तक मुझे याद है उस समय तक उनकी एक भी किताब छपी नहीं थी. लेकिन लकड़ी या लोहे की संदूक में उनके लिखे हुए तमाम पर्चे और रजिस्टर थे जिससे उनकी ‘इल्यूजन एंड रियलिटी’ और ‘स्टडीज इन डाइंग कल्चर’ जैसी किताबें उभरीं. ये किताबें उनकी शहादत के बाद छपीं.

लेकिन अपने देश में ग़ाज़ीपुर जो इलाका है, जहां संयोग से मैं भी पैदा हुआ हूं, वह वामपंथी आंदोलन का एक गढ़ रहा है और उसी वामपंथी चेतना का परिणाम था कि एक अध्यापक ने, भारत में और मुझे तो लगता है एशियाई देशों में यह पहला उदाहरण होगा कि क्रिस्टोफर कॉडवेल पर ग़ाज़ीपुर के अध्यापक ने पीएचडी की. मैंने ग़ाज़ीपुर की उस सोच और चेतना को क्रिस्टोफर कॉडवेल को कनेक्ट किया है.

मैंने इसे ग़ाज़ीपुर में कॉडवेल के एक स्मारक के रूप में पेश किया है. इस किताब में ‘ग़ाज़ीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल की आवाजें’ शीर्षक से एक अध्याय है और उसी पर इस किताब का नाम पड़ा है.

किताब के बहाने आपने डॉ. पीएन सिंह जैसे वामपंथी विचारधारा के तथाकथित सवर्ण लोगों की जातिवाद को लेकर सीमित समझ पर सवाल उठाए हैं. ऐसे कौन से कारण थे जिससे ऐसा लगा?

जब क्रिस्टोफर कॉडवेल के अध्येता डॉ. पीएन सिंह से मेरी पहली मुलाकात हुई तब उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता था. एक समारोह में हमारी मुलाकात हुई थी. लेकिन वह पूर्वांचल के एक बहुत ही प्रतिष्ठित शख्सियत हैं और मेरे श्रद्धेय भी हैं. लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने उनकी किताबें पढ़नी शुरू की तो किताबें पढ़ते हुए मुझे यह महसूस हुआ. और मैं इस जोखिम को भी जानता था कि अगर सच लिखूंगा तो वे 80 पार कर चुके बुजुर्ग मुझसे दुखी भी होंगे, शायद नाराज भी हों भले ही मुझसे न कहें क्योंकि वह बौद्धिक रूप में बहुत ही परिपक्व सहिष्णु और मानवीय व्यक्ति हैं.

डॉ. सिंह ने भरसक प्रयासों से गरीबों, मजदूरों, दलितों, समाज के उत्पीड़तों के प्रति एक संचेतना का विकास किया और उसमें मार्क्सवाद ने उन्हें उत्प्रेरित किया और फिर अध्यापक बनने के बाद वह उनकी लड़ाइयों में भी शामिल हुए. उन्होंने डॉक्टर भीमराव आंबेडकर पर भी अध्ययन किया और जाति व वर्ण भी लिखा है.

वे डॉ. आंबेडकर का सम्मान करते हैं लेकिन आंबेडकर जिन मुद्दों को उठाते हैं उनके व्यावहारिक धरातल पर आते ही उनमें टूट नजर आती है. आरक्षण को लेकर वो जैसे वक्तव्य या मंतव्य व्यक्त करते हैं मुझे लगता है कि वो विरोधाभासी है और जो सच है और जो मिथ्याचेतना है, वह अलगाव पेश करता है.

किताब में हिंदी साहित्य के बड़े नाम और जेएनयू के प्रोफेसर डॉ. नामवर सिंह के बारे में बताया गया है कि उन्होंने आपकी जाति पूछी और उन्हीं के कारण आपकी पीएचडी अधूरी रह गई. साथ ही आपके शिक्षक बनने के सपने का भी अंत हो गया. क्या मानते हैं कि इसके लिए कौन-सी परिस्थितियां जिम्मेदार रहीं?

मैं यह तो नहीं कहूंगा कि उनके कारण ही पीएचडी छूट गई लेकिन उनके कारण ही मुझे कहीं असिस्टेंट प्रोफेसरी नहीं मिली क्योंकि मैं एमए, एमफिल कर चुका था और जहां-जहां मैं अप्लाई करता था, या तो उनके शिष्य होते थे वहां पर या उनके प्रभाव के लोग होते थे.

मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है कि एक बार जब मैं कुमायूं यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने गया तब मेरे गाइड डॉ. पांडेय ने कहा कि इस बार आपका हो जाएगा क्योंकि मैं काफी बेहाल था और परेशानियों से घिरा था. मजे की बात है कि वहां उनका कोई शिष्य नहीं बल्कि डॉ. नामवर सिंह स्वयं एक्सपर्ट बनकर गए और मेरा इंटरव्यू बहुत ही शानदार हुआ था और यह बात स्वयं नामवर जी ने कही थी. दूसरी बात कि वह आधुनिक साहित्य से जुड़ा पद था और वहां मैं इकलौता व्यक्ति था जो आधुनिक साहित्य से था लेकिन मुझे न चुनकर मध्यकालीन साहित्य की विशेषज्ञता रखने वाले एक शख्श को चुना गया. मैं बड़ा मायूस होकर लौट आया.

हालांकि, मेरा मानना है कि डॉ. नामवर सिंह एक बहुत ही पढ़े-लिखे व्यक्ति थे और वह बहुत ही शानदार शिक्षक थे. हिंदी के शिक्षक के रूप में उनकी कोई बराबरी नहीं थी. हमारे जमाने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी बहुत अच्छे शिक्षक थे लेकिन नामवर जी के पास ज्ञान का अथाह सागर था. लेकिन मैं फिर वही सवाल उठाता हूं कि भारतीय समाज में एक अजीब विरोधाभास है कि पढ़े-लिखे होने का यह मतलब नहीं है कि आप मानवीय स्तर पर या बदलाव की सोच या संस्कृति को लेकर बहुत ही अनुकूल होंगे.

उन्होंने मुझसे मेरी जाति पूछी थी लेकिन फिर भी मैंने उन्हें जातिवादी के रूप में नहीं देखा. वह उन्होंने क्यों पूछी थी यह मुझे नहीं पता लेकिन मैंने यह घटनाक्रम समयांतर नामक एक पत्रिका में उनके जीवित और सक्रिय रहते हुए लिखा था. हालांकि, इस पर उनके या उनके शिष्यों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई क्योंकि मैंने यह सब तथ्यों के आधार पर लिखा था. इसके साथ ही जितने तथ्य और सबूत इस किताब में दिए गए हैं, उससे ज्यादा मेरे पास थे.

मैंने उनको यह भी लिखा है कि जहां तक मैं समझता हूं कि डॉ. सिंह जितने बड़ा जातिवादी रहे होंगे या जातिवादी थे उससे ज्यादा वे जुगाड़वादी, चाटुकारितापसंद, चेलेबाज और गुटबाज थे. मेरा यह कहना है कि उनके अंदर जो जाति का पहलू है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सामंती संरचना है, कहीं न कहीं वहां के वामपंथियों, दक्षिणपंथियों, मध्यमार्गियों की चेतना में घुसा हुआ है और कब-कहां उभर जाएगा कोई नहीं जानता है.

आपने राजेंद्र यादव, फणीश्वरनाथ रेणु, मोहन राकेश, राही मासूम रजा और शानी जैसे लेखकों-साहित्यकारों को साहित्य अकादमी सहित अन्य शीर्ष सम्मानों से वंचित किए जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसे सम्मान सवर्ण समाज या कथित ऊंची जातियों से आने वालों को ही मिलते रहे हैं.

बिल्कुल. मैं हिंदी और अंग्रेजी की पत्रकारिता पर तरस खाता हूं कि आज तक हमारे देश की मुख्यधारा की मीडिया के किसी भी बड़े अखबार, संस्थान या पत्रिका ने आज तक साहित्य अकादमी के इस चरित्र पर कोई बड़ी खबर नहीं छापी या कोई बड़ा विश्लेषण नहीं किया. आजादी के बाद जबसे साहित्य अकादमी गठित हुई तबसे वहां पर हिंदी में जितने भी लोगों को साहित्य अकादमी सम्मान मिले हैं, वह कुछ अपवादों को छोड़कर एक ही तरह की बिरादरियों को मिला है, बल्कि एक ही वर्ण के लोगों को ज्यादा मिला है.

यह एक आश्चर्यजनक घटना है कि इतनी बड़ी संख्या में हर साल अवार्ड मिलता है लेकिन एक ही तरह के लोगों के मिला. प्रेमचंद के बाद फणीश्वरनाथ रेणु को सबसे बड़ा कथाशिल्पी माना जाता है लेकिन रेणु को भी नहीं मिला जबकि उनकी मैला आंचल और कई अन्य किताबें आई थीं. इसके अलावा राही मासूम रजा को भी नहीं मिला.

ओमप्रकाश वाल्मीकि बहुत बड़े दलित लेखक, जिनकी आत्मकथा को न जाने कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, कितनी पीएचडी हो चुकी, उनको नहीं मिला. तुलसीराम, शिवमूर्ति कितने ही नाम गिनाऊं, यहां तक की मोहन राकेश को भी नहीं मिला, हालांकि वह कोई दलित या ओबीसी नहीं थे.

हमारा यह कहना है कि साहित्य अकादमी की जो यह प्रवृत्ति है उस पर केवल कुछ लघु पत्रिकाओं ने लेख लिखे हैं इसीलिए मैंने किताब में उस पर काफी विस्तार से लिखा है और संख्या भी बताई है कि कितने अवार्ड कैसे-कैसे दिए गए हैं.

इस किताब में वामपंथी दलों के चरित्र पर भी काफी सवाल उठाए गए हैं. कहा गया है कि ये दल जाति को लेकर उतने मुखर नहीं हुए और आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बहुत जोर नहीं दिया. ऐसा लगने की क्या वजह रही?

जब मैं रिपोर्टर हुआ करता था तब मैंने देश के दस बड़े और प्रमुख संपादकों से पूछा था कि आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट देखी-पढ़ी होगी. इन दस में छह हिंदी के और चार अंग्रेजी के थे और इनमें से किसी ने भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी. यह मैं 1992-93 के दौर की बात बता रहा हूं जब पूरे देश में मंडल कमीशन पर काफी हंगामा मचा हुआ था.

मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट को आरक्षण का दस्तावेज बता दिया गया था जबकि रिपोर्ट में आरक्षण कई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से सिर्फ एक सिफारिश है. उनमें जमीन सुधार है, वही जिसे वामपंथी अपना एजेंडा मानते हैं. उसमें कृषि और कई सारे दूसरे आर्थिक सुधार की बात है. उसमें कौशल विकास की बात है, उसमें जोतों के प्रश्न को नए सिरे से संबोधित किया गया है. औद्योगिक से लेकर पब्लिक सेक्टर को लेकर बहुत सारी सिफारिशें हैं.

हमारा कहना है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं जो दलित, ओबीसी या 80 फीसदी आबादी को प्रभावित करने वाले हों, तो अगर भारत के संपादक, गणमान्य बुद्धिजीवी या समाजशास्त्री उसकी बिल्कुल अनदेखी करेंगे तो आप क्या कहेंगे. इसलिए मेरा यह मानना है कि भारत के वामपंथी आंदोलन की शुरू से यह समस्या रही है कि उनके लड़ने वाले योद्धा दलित, आदिवासी और ओबीसी या पिछड़े समाजों के लोग रहे हैं. आखिर मजदूर-किसान कौन हैं? ये आम तौर पर दलित और ओबीसी हैं लेकिन जो नेतृत्व रहा, वह बौद्धिक वर्ग से आता था इसलिए हमेशा यह कथित ऊंची जाति का रहा. उत्पीड़ित समाजों के जो लोग लीडरशिप में आए भी, तो उनको पोलितब्यूरो और उससे बड़ी हैसियत में कभी आने नहीं दिया गया या वो आगे नहीं पहुंचे सके.

हालांकि, इसके साथ ही उसमें बहुत-से ऐसे लोग थे जो कथित ऊंची जाति से थे, वे नेतृत्व में आए और जो तथाकथित निचला तबका है उनके लिए बड़ा काम किया. ऐसे दो मुख्य उदाहरण केरल के पहले मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदरीपाद और राहुल सांकृत्यायन हैं. ये दोनों विचारक डिक्लास (वर्ग विहीन) के साथ ही डिकास्ट (जातिविहीन) भी होते हैं जबकि हमारे वामपंथी डिक्लास की तो बात करते हैं लेकिन डिकास्ट नहीं होते हैं.

किताब के मुताबिक मीडिया में आने के बाद भी आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा. क्या मीडिया के शीर्ष पदों पर काबिज लोगों के कुछ खास जातियों से होने के कारण ऐसा हुआ?

मुझे किन कारणों से परेशान होना पड़ा मैं नहीं जानता. लेकिन मैं यह जानता हूं कि उस ब्यूरो में उन लोगों में से था जो मेहनत से काम करते थे और यही कारण है कि अखबार (नवभारत टाइम्स) ने सबसे महत्वपूर्ण बीट मेरे हवाले कर रखे थे. कांग्रेस की बीट मैं देखता था. वह उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी और सत्ता में भी थी. मैंने गृह मंत्रालय, कैबिनेट और कई मंत्रालय देखे हैं. मृणाल पांडेय जी के आने से बहुत पहले मैं कारगिल युद्ध भी कवर करने गया था.

मेरा यह कहना है कि जिस अखबार के लिए मैंने 13 साल मेहनत की, लंबे समय तक वहां मेरा प्रमोशन ही नहीं हुआ. मैं वहां सबसे जूनियर दो लोगों में से एक था लेकिन काम का कोई मूल्यांकन होना चाहिए. जिन लोगों का मूल्यांकन अच्छा हुआ वे कौन लोग थे. कोई कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता था, कोई वार्ड का चुनाव लड़ता था और ब्यूरो में भी काम करता था. कोई कैबिनेट का मंत्री बन जाता था.

मैं जिन दिनों की बात कर रहा हूं, बहुत हास्यास्पद स्थिति थी. आप एक पेशेवर पत्रकार को दरकिनार कर रहे हैं और जो पत्रकारिता करते हुए किसी पार्टी के सदस्य ही नहीं बल्कि चुनाव भी लड़ रहे हैं आप उन्हें बीट दे रहे हैं और ब्यूरो चीफ बना रहे हैं.

मुझे लगता है कि यह पत्रकारिता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और हिंदी पत्रकारिता इससे जूझती रही है. यह किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं पूरे अखबार और उनके मालिकान के लिए भी है. हालांकि, उस दंश से हिंदी पत्रकारिता भले ही न मुक्त हुआ हो लेकिन नए न्यूज पोर्टल्स ने इसमें काफी बदलाव लाया है. अंग्रेजी में पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी हद तक पहले से ही ऐसा माहौल रहा है.

पीछे पलटकर देखने पर क्या लगता है कि मीडिया संस्थानों में जाति के स्तर पर कोई बड़ी पहल हुई है या कोई बदलाव आया है?

ज्यादा बदलाव तो नहीं आया है. लेकिन गैर-परंपरागत मीडिया जिसमें न्यूज पोर्टल्स, यू ट्यूब और सोशल मीडिया चैनल्स हैं, वहां कुछ लड़के-लड़कियां स्वतंत्र रूप से या किसी के साथ जुड़कर अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन आप अगर देखेंगे तो परंपरागत मीडिया और बड़े न्यूज पोर्टल में समाज के 20 फीसदी हिस्से से 90 फीसदी पत्रकार आए हैं.

मेरी यह भी चिंता है कि बहुत सारे लोग उत्पीड़न को समझ ही नहीं पाते हैं. बहुत सारे शहरी उदारवादियों को यह केवल पहचान का मुद्दा नजर आता है. हालांकि, यूपी-बिहार में हमने लालू, मायावती और मुलायम की राजनीति को हमने जैसे देखा उससे दलित-ओबीसी-आदिवासी भी त्रस्त हैं और एक नया और बेहतर विकल्प चाहते हैं. लेकिन दुनियाभर के बारे में अच्छी बातें सोचने वालों को अगर यह नहीं समझ में आता है कि उत्पीड़ित समाज की समस्या क्या है तो समाधान कैसे मिलेगा.

उनके बीच का अगर कोई अफसर बन गया या अच्छी नौकरी पा गया तब भी उनको समाज में घुलने-मिलने में कितना लंबा वक्त लगेगा इसका उनको कोई अंदाजा नहीं है. यही कारण है कि मेरा मानना है कि भारत के जो प्रगतिशील, उदारवादी, लोकतांत्रिक लोग हैं वे अच्छे लोग हैं लेकिन वे भारत की जटिल समस्याओं से काफी हद तक रूबरू नहीं हैं. मैं नहीं कहता हूं कि वे बेईमान हैं, वे ईमानदार हैं लेकिन ये चीजें उनकी समझ से बाहर हैं.

इसीलिए भारत की मीडिया में वर्ण और जाति के जो मसले हैं उसके लिए किसी विदेशी को आना पड़ता है क्योंकि वह दिमाग बंद करके नहीं आता है, खुले दिमाग से आता है और जहां गंदगी होती है, उसके नाक में गंध चली जाती है. तो रॉबिन जेफरी जैसा आदमी आकर भारत पर किताब लिखता है. कोई दूसरा नहीं लिखता है. क्यों भारत में अंग्रेजी का कोई बड़ा संपादक रॉबिन जेफरी जैसी किताब नहीं लिखा? क्यों किसी विदेशी को लिखना पड़ा.

‘भारत के प्रगतिशील और उदारवादियों की समस्या है कि वे अपना घेरा तोड़कर समाज के बीच नहीं जाते हैं’

समस्या भारत के प्रगतिशीलों और उदारवादियों की है और यह बनी रहेगी. इसीलिए दलित-आदिवासी और ओबीसी के बड़े हिस्से में प्रगतिशीलों और उदारवादियों से एक दूरी है. वो अपने समाजों के गए-बीते लोगों को भी इज्जत देते हैं, उनकी लीडरशिप स्वीकार कर लेते हैं या उनको अपना रहनुमा मान लेते हैं लेकिन जो तथाकथित बहुत चमकीले लोग दिखाई देते हैं, उन पर अविश्वास करते हैं.

यह एक सच्चाई है और इसके लिए आपको राहुल सांकृत्यायन और ईएमएस नंबूदरीपाद जैसा बनना पड़ेगा, जो आप नहीं बनते है. आप केवल अपने आकाशदीप में बैठे रहते हैं. आपने एक घेरा बना लिया है, उन्हें तोड़ते नहीं हैं और समाजों के बीच नहीं जाते हैं.

किताब में एक अध्याय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन और उसे कुचलने के लिए हुई पुलिसिया कार्रवाई का जिक्र है. आज के संदर्भ में जिस तरह के आंदोलन जेएनयू, जामिया, एएमयू और अन्य कैंपसों में हो रहे हैं और उन्हें दबाने के लिए सरकारों और शासन द्वारा जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें किस तरह से देखते हैं?

उस समय के छात्र आंदोलनों और आज के छात्र आंदोलनों में एक बहुत बड़ा फर्क है कि दोनों की चुनौतियां अलग-अलग हैं. आज की छात्र राजनीति को एक ऐसी सत्ता-व्यवस्था से जूझना है जो संविधान को नहीं मानती.

वह संविधान के प्रमुख मूल्यों लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सद्भाव का माहौल को ही नहीं मानती है. वो भाषणों में भले ही इसकी बात करें लेकिन असलियत में जमीनी स्तर पर जो सरकार चलाते हैं, उनको बुद्धि देते हैं या जहां से उनकी वैचारिकता तैयार होती है. तो अगर उन दलों या संगठनों की बात करें तो वे इन उसूलों यकीन नहीं करते हैं. क्योंकि उनका सपना एक हिंदुत्ववादी राष्ट्र है और वे इन्हें छिपा भी नहीं रहे हैं. एक ऐसा हिंदुत्ववादी राष्ट्र जिसमें संवैधानिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा.

तो आज जेएनयू हो, जामिया हो, जाधवपुर हो, आंध्रा हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद हो, इलाहाबाद या बीएचयू जैसी किसी भी यूनिवर्सिटी का छात्र आंदोलन हो, आज उसका सामना एक ऐसी सरकार है जो हमारे दौर की सरकारों से अलग है.

मैं यह नहीं कहता कि उस समय् की सरकार बहुत शानदार थी या बहुत लोकतांत्रिक थी लेकिन उस समय कम से कम एक हद तक संवैधानिकता के विरूद्ध नहीं जाते थे. यह सही है कि उस समय भी सरकारें धज्जियां उड़ाकर गैरकानूनी तरीके बर्खास्त की जाती थीं.

बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिनकी इजाजत सरकार नहीं देता है. लेकिन सारे के सारे पहलू ऐसे नहीं होते थे जिसमें संवैधानिकता का पूरा उल्लंघन किया जाए. छात्रों की बात छोड़िए, किसानों की बात ले लीजिए. उन तीन कानूनों को खत्म करवाने की मांग कर रहे हैं जिनकी उन्होंने मांग नहीं की. लेकिन सरकार कहती है कि हम लागू करेंगे, आपके हक में है.

किसान कहते हैं कि हमारे हक में नहीं है और ये कहते हैं कि नहीं आपके हक में है. यानी ऐसे लोग जो किसान नहीं हैं, वे किसानों को बता रहे हैं कि तुम्हारे हक की बात है ये.

यही स्थिति आज छात्रों के साथ है, नौजवानों के साथ भी है. यह तब और आज का बड़ा फर्क है.

मार्क्सवादी बुद्धिजीवी और चर्चित कवि गोरख पांडेय ने अपने जीवन के आखिरी दिन बेहद चुनौतीपूर्ण तरीके से गुजारे थे और अंत में उन्होंने खुद अपने जीवन का अंत कर दिया था. आपने इसका बेहद मार्मिक वर्णन किया है. आपने इसके लिए सामुदायिकता की कमी को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल उठाए हैं. ऐसा क्यों लगा?

जिस समय गोरख पांडेय के अंदर आत्महंता सोच आई कि अपने को ही मार डालना है, उससे पहले वे काफी समय तक बेहाल थे, परेशान थे. मैं तो उन दिनों पटना में नवभारत टाइम्स में नौकरी कर रहा था. लेकिन जब मैं जेएनयू में पढ़ता था, तब भी उनके अंदर ऐसी प्रवृत्तियां थीं. हम लोग काफी सचेत रहते थे क्योंकि हमारी काफी घनिष्ठता थी.

हम प्रगतिशील छात्र संगठन (पीएसओ) के सदस्य थे और मैं उसका दिल्ली का अध्यक्ष था और एक समय जेएनयू इकाई का सचिव भी था. कम उम्र के बावजूद हम लोग यह कोशिश किया करते थे कि उन्हें कोई दुख न हो या वह अलगाव में न रहें. छात्र संगठन के दिनों और छात्र जीवन में हमारे अंदर एक सामुदायिकता थी. किसी का पैर दबा देना या पैसों से मदद करने की भावना रहती थी. लेकिन मेरा कहना है कि ऐसी क्या वजह है कि जो वामपंथी पार्टियां बड़ी हो जाती हैं वह अपने कैडर के लिए वह नहीं करती हैं जो उन्हें करना चाहिए.

उदाहरण के तौर पर, छात्र आंदोलनों में जिन छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई करता है, निष्कासित कर देता है तो उनके बचाव में उन्हीं के दल क्यों नहीं आते हैं. उनके भविष्य के लिए वे आम तौर पर कुछ नहीं करते. निष्कासित नहीं तो कम से कम बेहाल छात्रों की ही मदद के लिए सामुदायिकता जरूर होनी चाहिए.