हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान इसी भूभाग में पैदा हुए थे जो संस्कृति के नाम पर अभिमान करने के साथ उसमें छिपे अन्याय को भी पहचान सकते थे. इस संस्कृति के प्रति इतना मोह क्यों जो वास्तव में असंस्कृत है?

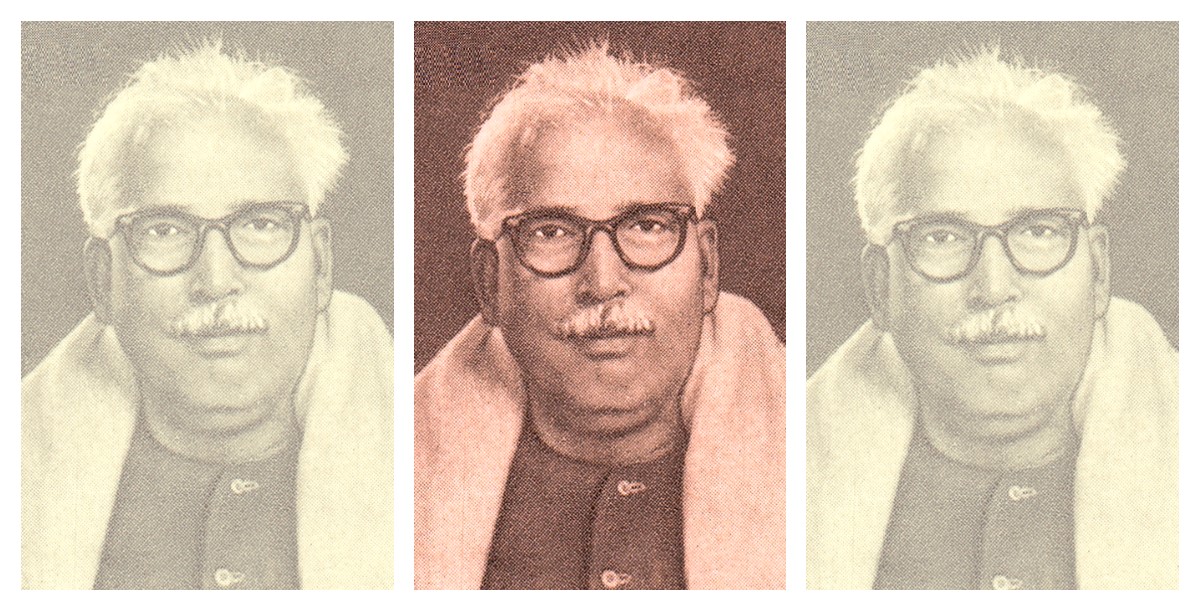

यह सब पढ़ और सोच रहा था कि किसी से ध्यान भंग किया: हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्मदिन आ पहुंचा है. नहीं, जन्मशती नहीं है, कोई अर्धशती या किसी भी प्रकार का ‘अमृत दिवस’ भी नहीं है. लेकिन लेखक की किताब तो असमय, अकारण ही पाठक उठा लेता है, वही उसका पुनर्जन्म है.

कौन, किस चिंता से दबा हुआ, किस आशा की खोज में कोई किताब उठाता है, किसे पता? लेकिन लेखक अगर लेखक है, तो उसे शायद ही निराश करे. और वह भी तो उस पाठक के मन में फिर जी उठता है!

जीवन के बीचोंबीच रहना, उस समय जब वह खतरनाक हो उठे, असली मनुष्य की पहचान है.जीवन से मनुष्य आदर चाहता है. प्रश्न यह है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछते हैं, क्या मनुष्य ने जीवन का पर्याप्त आदर किया है! क्या वह कायदे से,पूरा-पूरा जिया है? लेकिन जीने का मतलब ही क्या है? जीना क्या है?

हिंदी के कालजयी निबंध ‘कुटज’ में वे लिखते हैं, ‘जीना भी एक कला है. लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है. जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन-रस के उपकरणों में!’

उसके पहले पाताल-भेदी जड़ों वाले प्रिय कुटज की तरफ से कहते हैं, ‘जीना चाहते हो? कठोर पाषाण को भेदकर, पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संचित करो; वायुमंडल को चूसकर, झंझा-तूफ़ान को रगड़कर अपना प्राप्य वसूल लो; आकाश को चूमकर, अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो.’

जीना ही क्यों है? ‘क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है?’ जिस जीवन में सुख न मिले, जो उल्लास न दे, वह हीन जीवन है. उस सुख और उल्लास का स्रोत क्या है?

‘अपने में सब और सबमें आप- इस प्रकार की समष्टि-बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता. अपने-आपको दलित द्राक्षा की तरह निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक ‘स्वार्थ खंड-सत्य है, वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय-कृपण बना देता है.’

तो जीवन से आसक्ति और परस्परता का बोध, दोनों पूरक हैं. भारत के लिए जो परस्पर भाव चाहिए, वह क्यों नहीं बन पाता? या वह था और हमने प्रयत्न करके उसे छोड़ दिया?

‘ठाकुरजी की बटोर’ नामक निबंध में वे लिखते हैं,

‘अभी कुछ क्षण पहले सभा में बैठे हुए एक क्षत्रिय अध्यापक को अभिवादन करते हुए एक वैश्य शिष्य ने कहा था, ‘सलाम बाबू साहब.’ शास्त्र-निष्ठ पंडितजी ने डपटकर बताया- ‘यह मुसलमानी कायदा है.’

क्षत्रिय अध्यापक ने क्षमा याचना-सी करते हुए कहा- हम लोगों में यह बुरा रिवाज चल गया है.’ बुरा रिवाज़? द्विवेदीजी अफ़सोस के साथ कहते हैं कि जिसे तुम बुरा समझ बैठे हो, वही तो प्राणदायी है: ‘यह और इसी तरह के दो-चार और बुरे रिवाज़ ही तो हिंदू और मुसलमान नामक दो विशाल शिलापटों को जोड़ने के गोंद थे.’

मिलावट से जो डर और नफरत है, यह संस्कृतिविरोधी विचार है. हम जो यह मानते हैं कि बस यही अंतिम है, यही शुद्ध है और परम है, वह भ्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं. जो है और जो होने वाला है, वह सब ग्रहण और त्याग का संयुक्त व्यापार है.

‘अशोक के फूल’ में वे लिखते हैं, ‘मनुष्य की जीवनी-शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली जा रही है. … हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है. देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है. सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है. शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा… .’

हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे पंडित इसी भूभाग में पैदा हुए थे जो संस्कृति के नाम पर अभिमान करने के साथ उसमें छिपे अन्याय को भी पहचान सकते थे. इस संस्कृति के प्रति इतना मोह क्यों जो वास्तव में असंस्कृत है?

अशोक के फूल की महिमा गाने के बाद वे पूछते हैं, ‘अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत-सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के स-सार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों-करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी.’ ऐसी संस्कृति के ध्वंस पर अफ़सोस क्या?

द्विवेदीजी के शिष्य नामवर सिंह ने ठीक ही लिखा है कि ‘द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक ‘मिश्र संस्कृति’ तैयार करने की समस्या नहीं है, समस्या यह है कि ‘आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है’ उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए.’

संस्कृति शब्द को लेकर ही द्विवेदी जी को संकोच है. उसमें निहित ‘संस्कार’ को वे बाधा मानते हैं. नामवरजी ने ‘दूसरी परंपरा की खोज’ में उन्होंने ‘संस्कार’ के प्रति द्विवेदी जी के संदेह को रेखांकित किया है.

वे उन्हें ही उद्धृत करते हैं, ‘ ‘संस्कार’ शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है. … मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धापरायण होता है और प्राचीन काल से संबद्ध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है’ जो रूढ़ हो जाती हैं. ‘ऐसे संस्कार सब समय बृहत्तर मानव पट भूमिका पर खरे नहीं उतरते.’ इतना ही नहीं ‘देश और जातिगत संस्कार अन्य देश और जातियों को समझने में भी बाधक हो जाते हैं.’

काश! दिल्ली सरकार के नेताओं और संस्कृत के ध्वजवाहकों ने इस पंडित को पढ़ा होता! तो वे संस्कृत को संस्कार-शिक्षा की भाषा बनाने की जिद न करते. या कौन जाने, आचार्य द्विवेदी को भी उन्होंने कुसंस्कारी ठहरा दिया होता!

संस्कार-बद्धता आगे शुद्धतावाद और फिर वर्जनशीलता में शेष होती है. यह अहंकार को भी जन्म देती है: सब कुछ हमारे यहां था. पिछले कई दशकों से यूरोप केंद्रीयता का विरोध करने के नाम पर आत्मग्रस्तता से नामवरजी अपने गुरु के माध्यम से सावधान करते हैं, ‘ आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपीय मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य-विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्म गौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि ‘हमारे यहां’ यह बात इस रूप में मानी या कही गयी है. मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थापित कर सकता है… . यह रास्ता गलत है. प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं.’

खुलापन, निरस्त्र भाव से भेंट और नए के प्रति स्वागतभाव और जीवन के प्रति एक अकुंठ उत्साह: हजारी प्रसाद द्विवेदी यही हैं. नंदकिशोर नवल ने उसने जुड़ा एक किस्सा सुनाया था जो शायद उन्हें किसी और ने सुनाया हो.

बनारस की एक सभा में पंडितजी बोल रहे थे. धूप में साइकिल चलाकर आए पसीने में डूबे धूमिल सभा में उन्हें सुन रहे थे लेकिन किसी बात पर उत्तेजित होकर चीख पड़े और पंडितजी को चुप हो जाने को कहा. द्विवेदीजी बैठ गए. सभा सकते में आ गई. बाहर निकलते हुए वे धूमिल के पास रुके और बोले, ‘इस आग को बुझने मत देना.’

नए और अप्रत्याशित की आग की आंच आपको झुलसा सकती है लेकिन उसे बुझने न देना ही जीवन के कर्तव्य का निर्वाह है. असल बात है जड़ न होना. रुकना नहीं. जीवन से आसक्ति हो लेकिन मोहग्रस्त न हो जाए हम.

द्विवेदीजी रवींद्रनाथ को उद्धृत करते हैं, ‘राजोद्यान का सिंहद्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हममें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया. असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है.’

द्विवेदी जी लिखते हैं कि ‘फूल हो या पेड़ ,अपने आप में समाप्त नहीं हैं. वह किसी अन्य को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है. वह इशारा है.’

द्विवेदीजी का साहित्य भी ऐसा ही इशारा है. रुक मत जाओ, जड़ मत हो जाओ. मोह न करो. मोह में ही हिंसा है. लेकिन जीवन भरपूर जियो, वायुमंडल से रस खींचकर कोमल और कठोर, दोनों हो पाओ, जैसा शिरीष है और जैसा गांधी हो सका था: कोमल और कठोर! क्या वैसा अवधूत बन पाना संभव है? हो न हो लेकिन क्या वैसा होना न चाहिए?

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.)