कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: उर्दू कविता, अपने हासिल की वजह से भारतीय कविता का बेहद ज़रूरी और मूल्यवान हिस्सा रही है. वह इस तरह हिंदुस्तान का ज़िंदगीनामा है जिसने कभी राजनीति और अध्यात्म के पाखंड को पकड़ने में चूक नहीं की है. उसमें समय के प्रति जागरूकता है, तो उसका अतिक्रमण भी.

हम सभी जानते हैं कि इधर कुछ दशकों में हिंदी में उर्दू शायरी बहुत लोकप्रिय हुई है, उसके देवनागरी लिपि में रूपांतरित संस्करणों में. ठीक आंकड़ों का तो पता नहीं पर लगता है कि शायद उर्दू शायरी की पुस्तकें हिंदी में हिंदी कविता की पुस्तकों से ज़्यादा बिकती हैं. बल्कि यह भी कि मूल उर्दू संस्करणों से भी शायद अधिक.

स्वयं मेरी अपनी काव्यरुचि में ग़ालिब की बड़ी उपस्थिति रही है. वह भी उनके उर्दू कलाम के देवनागरी लिपि में दशकों के सुलभ होने के कारण. इसलिए जब दिल्ली के प्रतिष्ठित शंकर-शाद मुशायरे की सदारत करने का न्योता मिला तो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया. आयोजन की व्यवस्था भव्य थी और दर्शक-श्रोता भारी संख्या में मॉर्डन स्कूल के हॉल में मौजूद थे. लगभग चार घंटे चले इस मुशायरे में शीन काफ़ निज़ाम, गौहर रज़ा, मुनव्वर राणा जैसे शायरों के अलावा कई ऐसे शायर थे जिन्हें पहली बार सुनने का सुयोग हुआ.

उर्दू कविता, जितनी मैं जानता-समझता हूं, गिनती की वजह से नहीं, अपने हासिल की वजह से भारतीय कविता का बेहद ज़रूरी और मूल्यवान हिस्सा रही है. उसका बेश्तर हिस्सा अक्सर सियासी निज़ाम, मजहबी निज़ाम से तनाव और मुख़ालफ़त में रहा है. कई सदियों में फैली उसकी परंपरा और आधुनिकता दोनों ही हिंदुस्तान का अपने वक़्त का आदमीनामा रही हैं जिसमें हिंदुस्तानी आदमी के सुख-दुख, इश्क और ख़्वाब, बेचैनियां और उम्मीदें, विफलता, तकलीफें और खुशियां सब दर्ज़ होती रही हैं.

उर्दू शायद कायनात पर नज़र रखती है तो उसने नन्हें लाला-ओ-गुल को भी हिसाब में लिया है. वह इस तरह हिंदुस्तान का ज़िंदगीनामा है जिसने कभी राजनीति और अध्यात्म के पाखंड को पकड़ने में चूक नहीं की है. उसमें समय के प्रति जागरूकता है, तो उसका अतिक्रमण भी.

हिंदी में सार्थकता और लोकप्रियता के बीच जो अनिवार्य द्वैत और दूरी है, उसे उर्दू शायरी ने लगभग समाप्त करने में बड़ी सफलता पाई है. उसने ऐसा रसिकवर्ग बनाने में कामयाबी हासिल की है जो कठिन-जटिल कविता को भी समझ-सराह पाता है.

उर्दू कविता के बयान और बखान, सोच और सरोकार, लय और अंत:संगीत के ऐसे कई रूप रचे हैं जिनका दूसरी भाषाओं पर भी प्रभाव पड़ा है. अब ग़ज़ल उर्दू के अलावा हिंदी गुजराती, मराठी, मलयालम, पंजाबी आदि कई भाषाओं में भी लिखी जाती है.

मुझे अपने आरंभिक वक्तव्य में यह कहना ज़रूरी लगा कि आज के हालात में हमें उर्दू शायरी से जो तवक्क़ो है उनमें यह है कि यह शायरी झूठों के घटाटोप तमाशे के दौरान सच दर्ज़ करती चले और उसे बोलने की हिम्मत दिखाए, नफ़रत के बढ़ते बाज़ार में मोहब्बत की एक दमकती दुकान चलाए रखे, वक़्त बदलता है तो हम-दुनिया-समाज बदलते हैं इस पर यक़ीन करते हुए बेहतर का सपना जिलाए रखे, यह जानते हुए भी कि ‘आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसा होना’, इंसान दोस्ती का जज़्बा चलाए रखे.

एक पुरानी प्रथा के मुताबिक हमने मुशायरे की शमा रोशन की तो उसे ध्यान में रखकर मैंने कहा कि उर्दू शायरी उम्मीद की शायरी है- हम सब यही दुआ करते हैं कि वह जलती रहे, हमें रोशनी और हिम्मत देती, बेचैन करती और ख्वाब देती रहे. दरअसल, आज यही दुआ सारी भारतीय कविता के लिए की जाना चाहिए.

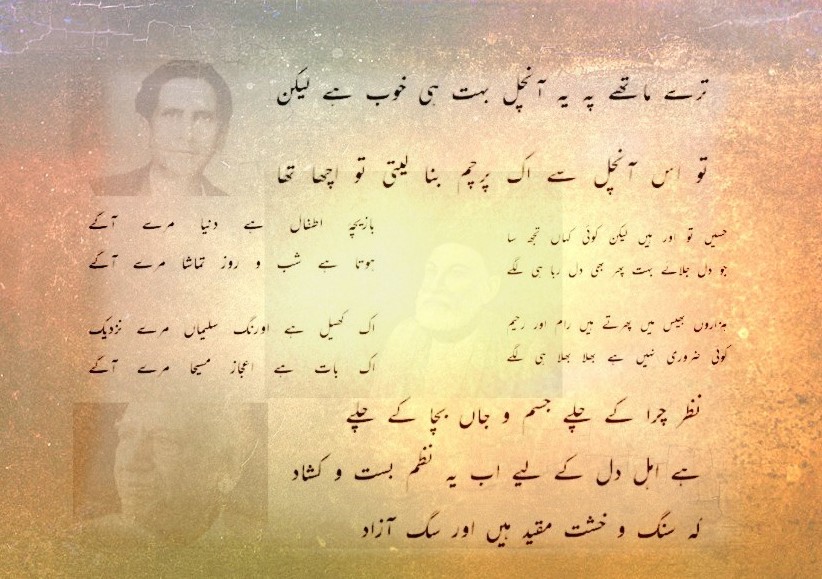

फ़ैज के दो शेर इस मौक़े पर याद आए:

आस उस दर से टूटती ही नहीं,

जा के देखा, न जाके देख लिया.

सच जान के जो भी राह चुनो

बस एक उसी के हो के रहो.

कविता से इस तरह आस लगाना हम छोड़ नहीं सकते. इसलिए नहीं कि हम कवि या कविता के प्रेमी-रसिक हैं, बल्कि इसलिए कि हम मनुष्य हैं.

उदार विडंबना

वैचारिक जगत में राजनीति को लेकर, सोवियत संघ के पतन और बिखराव के बाद, जो बड़ी परिघटना हुई है वह है कि साम्यवादी अतिचार की मुखर और आवश्यक विरोधी तथाकथित उदार दृष्टि का भी इधर विश्वव्यापी अवमूल्यन और कई बार पराभव तक नज़र आ रहा है. संसार की अनेक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं उदार दृष्टि और उसके मूल्यों को तजकर नई दकियानूसी को आत्मसात कर रही हैं और तरह-तरह की तानाशाहियों को सत्ता और जगह मिल रही है.

हाल ही में लातिन अमेरिकी साहित्यकार मारियो वरगास योसा ने अपनी इसी शीर्षक की पुस्तक में इसे ‘द कॉल ऑफ द ट्राइब’ बताया है. एक अधिक अविचारित आदिम भाव की ओर लौटना; एक चमत्कारी नेता में परम विश्वास; व्यक्तित्व से अपसरण; लोकतांत्रिक निर्णयबुद्धि का व्यवहार में स्थगन और व्यक्तियों का भीड़ों में रूपांतरण और इन सबसे मिलने वाली एक तरह की सामाजिक सुरक्षा में अडिग आस्था इस ‘कॉल ऑफ द ट्राइब’ के कुछ पक्ष हैं.

उदार दृष्टि सहिष्णुता, असहमति और विरोध का सम्मान और जगह, ‘दूसरों’ को अवसर देने का आग्रह करती रही है. उसके अन्य आग्रह स्वतंत्रता, समता, न्याय आदि के हैं. विडंबना यह है कि जो यह एक तरह की सामुदायिक आदिमता विकसित हुई और सत्तारूढ़ होकर उदार दृष्टि के लिए अनिवार्य मूल्यों के न सिर्फ़ विरुद्ध सक्रिय है बल्कि उन्हें ध्वस्त करने में आक्रामक रूप से लगी है, क्या उसके प्रति भी उदार दृष्टि, अपनी बुनियादी प्रतिज्ञा के अनुरूप, सहिष्णुता और सम्मान का रुख़ अपनाए?

अगर नरसंहार के बाद या सामाजिक और नैतिक ज़िम्मेदारी निभाने में चूकने, हिंसा-हत्या-नफ़रत-बुलडोज़री मानसिकता से काम करने के बावजूद कुछ राजनीतिक शक्तियां, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़कर सत्तारूढ़ होती रहती हैं तो क्या उदार दृष्टि को इसे बिना किसी आपत्ति या प्रतिरोध के, जनता का फ़ैसला मानकर स्वीकार कर लेना और चुप या निष्क्रिय हो जाना चाहिए?

लोकतंत्र और राजनीति की कुछ आवश्यक मर्यादाएं होती हैं जिनका हम लगभग रोज़ाना पूरी हेकड़ी से उल्लंघन या अतिक्रमण होते देखते हैं. क्या उदार दृष्टि को इसको व्यापक जन समर्थन है यह मानकर चुप रहना चाहिए?

व्यापक दृश्य में क्या हो रहा है इसके अलावा स्वयं उदार दृष्टि पर हर रोज़ लगभग हर सार्वजनिक मंच पर, जिनमें विधायिकाओं, अदालतों, मीडिया, विश्वविद्यालयों आदि के मंच शामिल हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, बंदिशें लगाई जा रही हैं. इस सबके रहते-चलते उदार दृष्टि जिस संकट में पड़ गई है, वह भीषण है इससे इनकार नहीं किया जा सकता. वह अपने को कैसे बचाए, अपनी मौलिक मूल्यदृष्टि को कैसे रूपांतरित करे, अपने नैतिक बोध को कैसे सजग रखे ये ज्वलंत सवाल हैं जिनका उत्तर आसान नहीं है.

जिस उदात्त भावभूमि और उज्जवल वैचारिक परंपरा से उदार दृष्टि ने जीवन और आकार पाए वे डगमगा से रहे हैं. उन्हें सशक्त, सक्रिय और ग्रहणाशील करना, उन्हें आए और आ रहे बदलावों के प्रति उन्मुख करना, इस समय, उदारचरितों का नैतिक और बौद्धिक कर्तव्य दोनों का है. क्या इस ओर उनका ध्यान और प्रयत्न है?

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)