स्मृति शेष: इरतिज़ा निशात नहीं रहे. बे-ज़बानों की शायरी करने वाले इस शायर ने ख़ुशहाली से ज़्यादा संघर्ष के दिन गुज़ारे और एक तरह की गुमनामी ओढ़कर दुनिया से चले गए. अब शायद इनको सच्ची श्रद्धांजलि यही हो कि इनकी शायरी किसी तरह उर्दू-हिंदी के पाठकों तक पहुंचे.

कुर्सी है, तुम्हारा ये जनाज़ा तो नहीं है

कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते

भारतीय उपमहाद्वीप के दो पड़ोसी मुल्कों भारत और पाकिस्तान के सियासी हंगामे हों या बची-खुची स्वतंत्र पत्रकारिता, चाहें तो सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं को भी इसमें शामिल कर लें- तब शायद आप भी सहमत हो सकें कि हाल ही में क़रीब 85 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहने वाले शायर और एक समय में बाक़ायदा अख़बार-नवीस रहे इरतिज़ा निशात (1937/38-2023) के इस एक शेर को संसद से सड़क तक सत्ता की हनक और उसकी तानाशाही के ख़िलाफ़ हर तरह की मोर्चाबंदी में बग़ावत की लय और विरोध की आवाज़ों में ढलते हुए इस दौर ने बहुत क़रीब से देखा है.

कहना चाहिए कि उनके क़लम में घने अंधेरों की सियाही भरी हुई थी, जिसे वो अपने लहू के लहजे का तराशा बनाकर पेश करने का हुनर जानते थे.

दरअसल, आम आदमी का स्वाभाविक बयान बन जाने वाले इस शेर की अभिव्यक्ति कई मानों में हमारे समय की राजनीति और उसके ख़िलाफ़ निरंतर मौन को बेदख़ल कर देने की ख़्वाहिश का शाश्वत प्रासंगिक रूपक है, और मैं इसकी व्याख्या को यहां ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता.

मगर, सच तो ये भी है कि मौजूदा ज़माने में बहुत कम शायरों के किसी शेर को उसके जीते जी लोकमानस में इस तरह से अभिव्यक्ति मिली, अलबत्ता हमने हबीब जालिब और फ़ैज़ के युग में अपने वक़्त की सरकारों से उनके लोहा लेने का क़िस्सा पढ़ रखा है.

निशात ने जालिब और फ़ैज़ की तरह कभी मैदान में आकर कोई मोर्चा शायद ही संभाला हो, लेकिन ये तो आंखोंदेखी है कि वो अपने इस एक शेर के माध्यम से हमारे ज़माने के तक़रीबन तमाम आंदोलनों का गूंजता हुआ स्वर बने.

शाहीन बाग़ की तहरीक हो या किसानों का आंदोलन- अभिव्यक्ति के रंगों और कला के अनेक माध्यमों में दर्ज इस शेर की लोकयात्रा पर अलग-अलग अंदाज़ से बातें की जा सकती हैं, और इसके अपने समय का सशक्त नारा बन जाने की ख़ूबियों के बारे में लिखा जा सकता है, लेकिन अभी यहां उनके बिछड़ जाने का दुख उठाते हुए हमें इस शेर के कई मानों में ‘गुमनाम’ शायर और उनकी शायरी पर दो चार बातें करनी हैं.

मैं इन्हें ‘गुमनाम’ क्यों कह रहा हूं, जबकि उर्दू के कुछ बड़े और बहुत बड़े आलाचकों-अगर नाम लेना ज़रूरी हो तो फ़ुज़ैल जाफ़री और अतीक़ुल्लाह जैसे साहित्यकार इनके फ़न और काव्य-शैली पर क़ीमती राय व्यक्त कर चुके हैं.

ये और बात है कि साहित्य बोध के नाम पर ज़रूरी संदर्भों का उल्लेख किए बग़ैर कुछ आलोचकों के विचार (‘जुमला’) संकलित करने की कोशिश में फ़रमान जारी किया गया कि वारिस अल्वी ने जहां निशात को उर्दू साहित्य का शाह हातिम कहा है, वहीं सिकंदर अहमद ने इन्हें इमरा-उल-क़ैस जैसे अरबी शायर की संज्ञा दी है.

जैसा कि मैंने उद्धृत ‘विचारों’ को ‘जुमला’ और फ़रमान कहने की कोशिश की है तो साफ़ कर दूं कि ऐसी उपाधियों से किसी भी शायर और शायरी को समझने-समझाने की सूरत पैदा नहीं होती और उस वक़्त तो बिल्कुल भी नहीं जब निशात जैसे किसी शायर ने पूरे पांव पर खड़ी शायरी कर रखी हो.

वो शाह हातिम हैं कि इमरा-उल-क़ैस नहीं जानता, फ़ैज़ हैं कि जालिब ये भी नहीं मालूम…, असल में मेरे लिए ऐसी बातों पर ग़ौर करना भी इनके काव्य-शैली के बारे में सियासी बयान देने जैसा है.

हां, इनके पास शायरी का बेहद अपना शब्दसागर और लोक-जीवन की दैहिक भाषा ज़रूर है और इससे उस झांझर जैसा शोर उठता है जिसमें पांव के ज़ख़्मों पर निरंतर पड़ते चोट का स्वाद घुलमिल गया है कि;

वो ग़ज़ल जो मीर-ओ-ग़ालिब की ग़ज़ल थी

उसमें लहजा इरतिज़ा-सा आ गया है

इस ख़ूबी और निपुणता के बावजूद निशात मुंबई के साहित्यिक जगत से बाहर की उर्दू दुनिया में पहचाने नहीं गए. आज भी उन्हें जानने और पढ़ने वाले हैरतअंगेज तौर पर कम हैं. वो उर्दू की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी अपवादस्वरूप छपे, अलबत्ता मुंबई से छपने वाली महत्वपूर्ण पत्रिका ‘उर्दू चैनल’ ने 2011 में बड़े सलीक़े से कुछ पन्ने इनके नाम किए थे.

उन्हें क़रीब से जानने वाले बताते हैं कि वो अपनी कला को पेश करने के मामले में हमेशा से लापरवाह और कई मानों में ‘ऊलजलूल’ क़िस्म के शायर थे, हालांकि उनके शेर कहने की रफ़्तार बहुत तेज़ थी.

अब यही देखिए कि समसामयिक और सियासी मुद्दों पर वो रोज़ाना अलिफ़-नून के नाम से उर्दू दैनिक इंकलाब में ‘क़िता’ (शायरी की एक विधा) लिखते रहे, मगर इस अलिफ़-नून के अंदर छिपे इरतिज़ा निशात को जानने वाले भी कौन हैं.

चलिए फिर भी निशात, उनके अपने शब्दों में ‘निशाते’ को मेरे ‘गुमनाम’ कहने पर अगर किसी को आपत्ति हो तो, मैं कहूंगा कि साहित्य का एक वर्ग शायद उन्हें शायर ही नहीं समझता था, वर्ना उर्दू की सबसे बड़ी वेबसाइट होने का दावा करने वाली संस्था और दूसरे प्लेटफार्मों पर जैसे-तैसे उनकी सिर्फ़ दो-तीन ग़ज़लें टांक देने के बजाय उन्हें ढंग से जगह दी जाती और कुछ नहीं तो कम से कम उनके निधन पर शोक संदेश और श्रद्धांजलि की रस्म ही पूरी कर ली जाती!

ख़ैर, रोना तो इस बात का भी है कि इस शायर के निधन को उर्दू के ज़्यादातर अख़बारों ने भी अंदर के पन्नों की छोटी सी ख़बर की तरह निमटा दिया.

ऐसे में ये देखकर अच्छा लगा कि जिस उर्दू दैनिक में वो तक़रीबन दो दहाई तक पत्रकारिता करते रहे, साहित्यिक, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों से संबंधित पृष्ठों का संपादन करते रहे और उसके लिए अंतिम समय तक समसामयिक मुद्दों पर शेर कहते रहे उसने इनके निधन पर घोषणा की कि श्रद्धांजलि के तौर पर आने वाले कुछ दिनों तक इन्हीं का ‘क़िता’ छपता रहेगा.

आख़िर इन बातों का तज़्किरा क्यों, तो कहने दीजिए कि हमारे एक साहित्यकार मित्र इस बात की चर्चा पर कहने लगे कि इरतिज़ा शायर ‘छोटे-बड़े’ जो भी रहे हों, सत्ता के सामने उनका ताव और तेवर, उनके जाते-जाते हमारी संस्थाओं के असली चरित्र को और ज़्यादा नंगा कर गया.

बहरहाल, मुझे ‘निशाते’ को याद करना था और मैं जाने कौन सी बेमतलब की रूदाद सुनाने लग गया. ख़ैर, यहां उनके जिस लहजे और तेवर की बात कही गई है, उस पर अलग से विचार करता हूं तो ये मुझे कई रंगों में हमारी बोली बोलने वाले और सामने बैठकर बातचीत करने वाले शायर मालूम पड़ते हैं.

शायद इसलिए इरतिज़ा की शायरी को पढ़ते हुए कई बार मुझे जमाल ओवैसी का ये शेर बेतहाशा याद आने लगता है कि;

वो तेज़ बारिश में चुप खड़ा था

अब उसकी आंखें उबल रही हैं

हां, शायद इसलिए भी कि ‘तेज़ बारिश’ जैसे इस बेरहम सियासी माहौल में इरतिज़ा की शायरी झल्लाहट, उबाल, ग़ुस्सा, तैश, खीझ, नाराज़ी, बेबसी, दृढ़ता, अवसाद, उत्तेजना, विरोध और एक तरह के उग्र मगर कटाक्ष बल्कि व्यंग्य के बेहद गहरे भाव के साथ हमारी चुप्पी पर वार करती है कि;

दांत पीसूं मगर न बोलूं कुछ

हद नहीं इंतिहा लगे है मुझे

या फिर ये कि;

सबसे दिलचस्प यही ग़म है मिरी बस्ती का

मौत पसमांदा इलाक़े में दवा लगती है

और ये भी कि;

महरूमी का अपनी ये सबब है कि अभी तक

सोचा ही नहीं हमने कि मर क्यों नहीं जाते

यहां पूछा जा सकता है कि निशाते की शायरी आसान और सरल शब्दों की इतनी चुभती हुई बातचीत और कई बार एकालाप सी लगती है, क्यों? इसके दो जवाब तो सामने से दिए जा सकते हैं, एक ये कि वो अपने आसपास की ज़िंदगी को उसकी दैहिक भाषा के साथ देखने और चित्रण करने का सामर्थ्य रखते थे, दूसरे ये कि वो परंपरा के शायर थे मगर परंपरावादी बिल्कुल नहीं थे.

किसी हद तक प्रगतिशील विचारधारा के क़रीब नज़र आने वाले निशात के बारे में बताया जाता है कि वो एक ज़माने में इस विचारधारा के कट्टर विरोधी ग्रुप और आधुनिक शायरों के साथ खड़े होकर शायरी कर रहे थे;

नज़र पे नाज़ बुरी चीज़ तो नहीं है निशात

ज़माना लगता है तब कुछ दिखाई देता है

कथित तौर पर एक ज़माने में उन्होंने अपनी 300 ग़ज़लें सिर्फ़ इसलिए रद्द कर दी थीं कि वो पारंपरिक अंदाज़ और शैली की थीं. कह सकते हैं कि निशाते अपनी शायरी में अत्यधिक ‘मॉडर्न’ हैं, मगर आधुनिकता के ड्राइंग रूम में लेटी हुई तंहाई से ज़रा दूर उन्हें अपने आसपास की दुनिया में फैली हुई बेबसी ज़्यादा सच्ची लगी, शायद इसलिए इनके यहां अल्पसंख्यकों, ख़ासतौर पर मुसलमानों को हर तरह से दुत्कारने वाली मनोवृत्ति की प्रतिकिया में पैदा होने वाली आवाज़ भी बहुत साफ़ सुनाई पड़ती है.

यूं देखें तो अपने एक लेख में अतीक़ुल्लाह ने उन्हें ठीक ही हमारे ज़माने का ‘मिसफिट’ शायर कहा है. उनकी ये चिंता भी जायज़ लगती है कि उनकी ग़ज़लों से जिस तरह की सियासी दृष्टि टपकती है, उसपर पारंपरिक ग़ज़लों का पाठक भला क्यों ध्यान देगा? उनकी मानें तो, हम शायरी से आमतौर पर जो उम्मीद बांधते चले आ रहे हैं निशाते उसे बेदर्दी से रद्द करते है और उनकी शायरी हमारी बेचैनियों में इज़ाफ़ा करती है.

और अतीक़ुल्लाह जैसा आलोचक जब ये भी कहता है कि निशाते की शायरी ‘हमारी बेहिसी पर बार-बार पलटवार करती है कि शायरी का एक काम डिस्टर्ब करना भी है’, तो मैं यक़ीन दिला सकता हूं कि ये निशाते की शायरी की सबसे ईमानदार पढ़ंत है.

आख़िर ये शायरी हमें डिस्टर्ब क्यों करती है, और ये ग़ज़ल के ढ़ांचे में भी ग़ज़ल जैसी क्यों नहीं लगती?

इस सवाल का जवाब अपनी तरफ़ से दिया जा सकता है, लेकिन निशाते का अपना मानना था कि ‘साम्प्रदायिकता के हमलों ने हमारे शब्दों को Taste Of Death अर्थात मौत के स्वाद से भर दिया है. क़दम-क़दम पर जले हुए मकान, बिखरी हुई लाशें और उजड़े हुए लोगों के बयान हमारा पीछा कर रहे हैं.’

वो चाहते थे कि आज के शायर अपना मैनिफेस्टो (Manifesto) तैयार करें और रचनात्मकता के नए वातावरण में ही अपनी-अपनी पहचान का खेल रचाएं.

इरतिज़ा अपने इन विचारों को शायरी में ढालने में ख़ुद कितने कामयाब थे?

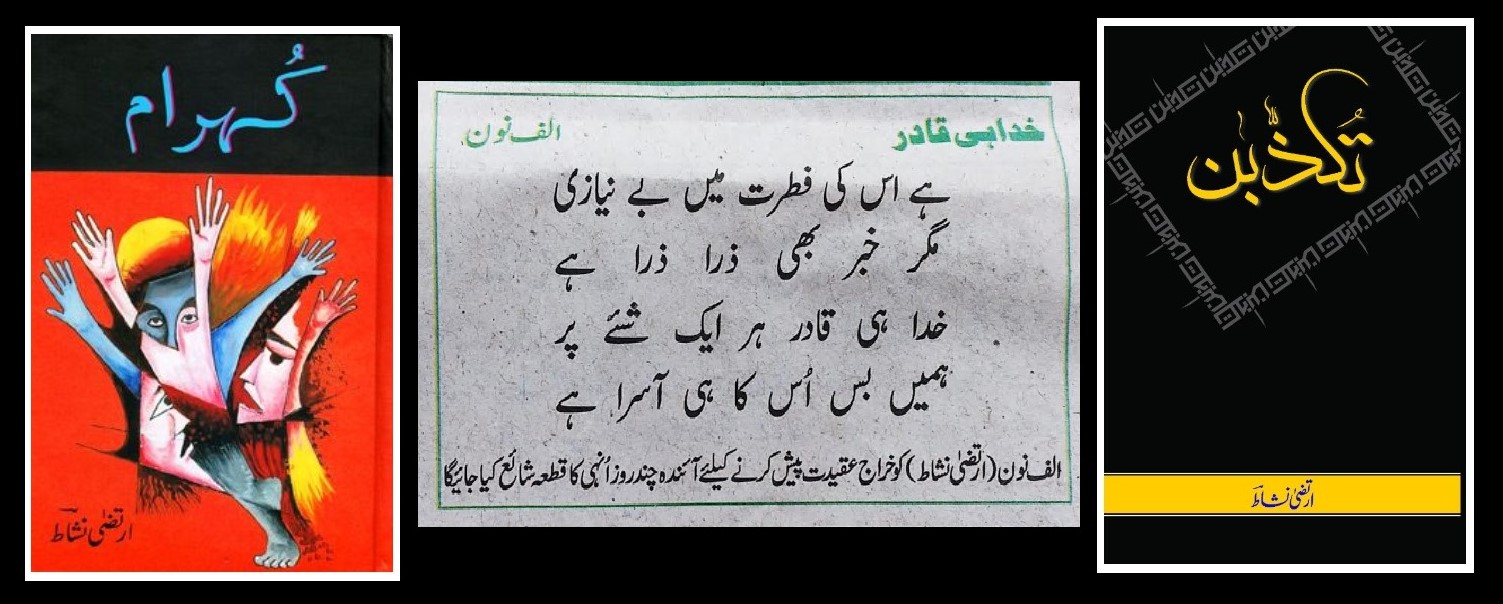

इसके जवाब में उनके काव्य संग्रह ‘रेत की रस्सी’ (1981), ‘तुकज़्ज़िबान’ (2011),‘कुहराम’ (2012) और ‘वाक़ई’ (2016) से कई कामयाब मिसालें दी जा सकती हैं. उन्होंने नज़्में और नसरी नज़्मों में भी अपनी शायरी का मैनिफेस्टो पेश किया है, लेकिन आख़िरकार ग़ज़ल की शायरी ही उनके लिए ‘दिलरुबा’ ठहरती है.

हक़्क़ानी अल-क़ासमी भी उनके इस मैनिफेस्टेशन को महसूस करते हैं कि; ‘निशात को समकालीन काव्यशास्त्र (पोएटिक्स) की गहरी समझ थी, इसलिए उन्होंने समसामयिक घटनाओं, भावनाओं और अवलोकन को अपने काव्य का हिस्सा बनाया. अपने समय से जुड़ी उनकी शायरी हमारे युग का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दस्तावेज़ है, उनके एक-एक शेर में इस पूरे कालखंड की दास्तान है’;

कहा मुझसे निशाते रात इक फिक्शन के माहिर ने

तिरा इक शेर इस पूरी सदी का नॉवेल है

हक़्क़ानी से यहां भी सहमत होना पड़ता है कि; ‘अकबर इलाहाबादी की तरह इनके यहां तंज़ की गहरी काट है, इसलिए इस तरह के शेर भी ध्यान आकृष्ट करते हैं;

मुसलमानों को तकलीफ़ें बहुत हैं

अगरचे उनकी तंज़ीमें बहुत हैं

मुहिम पर अमन की निकलें अगर आप

तो इक बंदूक़ भी कांधे पे धर लें

मैं भी कहता हूं ग़रीबों के मकां तारीक हैं

क्या मेरे कहने से उनमें रोशनी हो जाएगी

हक़्क़ानी के शब्दों में यही व्यंग्य्यात्मक शैली निशाते की बुनियादी पहचान है, जिसे वारिस अल्वी इनका ‘विट’ बतलाते हैं.

बहरहाल, निशाते की शायरी बहुसंख्यकवाद के वर्चस्व की राजनीति में किसी निहत्थे अल्पसंख्यक की तरह कई बार अपनी ख़ामोशी को पुकारती हुई नज़र आती है और इस रचनात्मक प्रक्रिया में ऐसा भी होता है कि वो अपनी बेबसी और ग़ुस्से पर पर्दे नहीं डालती. कुछ शेर आप भी देखिए;

हर मुसलमान पे लाज़िम है तहफ़्फ़ुज़ अपना

घर से वो सूरा-ए-यासीन पढ़कर निकले

बात हक़-गोई की आ जाए तो बे-ख़ौफ़-ओ-ख़तर

जिस्म में ख़ून हो जितना भी सरासर निकले

मुझ से नफ़रत का अजब रद्द-ए-अमल

बू मिरी सूंघी गई हर बात में

कहते थे आप, एक ही जैसे हैं आप हम

मैं क़ैद हूं तो आप गिरिफ़्तार क्यों नहीं

ये कहते शर्म आती है निशाते!

ये मेरा शहर है मक़्तल नहीं है

बस अब तो फ़ैसला होगा उसी अदालत में

कि बेगुनाह नज़र बंद हैं सज़ा के लिए

सुना है मेरे लिए हो रही हैं छुरियां तेज़

बहुत ज़बान चलाता हूं बेज़बां के लिए

फ़सादी शरपसंदों में किताबें बांट दी जाएं

कि मलबे से किसी बच्चे का इक बस्ता निकलता है

इससे अलग उनकी शायरी का रंग इन शेरों में भी खुलकर सामने आता है कि;

तो ऐसा करूं पीठ पर लाद लूं

ये दुनिया मिरे साथ चलती नहीं

मैं उसकी सरकशी को देखता हूं और कुढ़ता हूं

चट्टानों से अगर ये मौज टकराई तो क्या होगा

मिरे बारे में ये एहसास तुमको हो चुका होगा

अगर इस शख़्स को जंज़ीर पहनाई तो क्या होगा

दूसरों का दुख समझता ही नहीं

आदमी मौजूद है भगवन में

क्या कोई रात काट सके रात की तरह

घर में भरे हैं लोग हवालात की तरह

उठा लेते हैं सर पर आसमां सब

मगर हम अपने अंदर चीख़ते हैं

हमको मालूम है पानी पे खड़ी है दुनिया

डूबना सबका मुक़द्दर है, डराता क्या है

क़यामत की धमकी, अज़ाबों का डर

ख़ुदा से अभी तक हुआ कुछ नहीं

इधर उधर के हवालों से मत डराओ मुझे

सड़क पे आओ समुंदर में आज़माओ मुझे

सोई हुई, थकी थकी सी लगी

नींद भी रात ज़िंदगी सी लगी

अंत में दो एक बातें उनके जीवन आलेख के तौर पर कि निशात उत्तर प्रदेश के बदायूं में 15 अक्टूबर को पैदा हुए, उनका परिवार मक्का (अरब) से भारत आया था और सोने का कारोबारी था, वो कहते भी हैं कि;

जद्द-ए-अमजद आए मक्के से मगर औलाद ने

अब तलक देखा नहीं काबे को सदियां हो गईं

बदायूं में ही प्रारंभिक शिक्षा हुई और सात साल की ऊम्र में वो अपने पिता शाहिद बदायूंनी के साथ मुंबई आए और यहीं के होकर रह गए. शुरुआत में पिता ने किताब की एक छोटी सी दुकान खोली, जहां कई बड़े साहित्यकार और बुद्धिजीवी आया करते थे. यहीं उनके पिता का परिचय उस ज़माने में रेडियो की मशहूर हस्ती ज़ुल्फ़िकार अली बुख़ारी से हुआ और ये ऑल इंडिया रेडियो से जुड़कर प्रोग्राम प्रोड्यूसर के पद तक पहुंचे.

बताया जाता है कि निशाते के बाप-दादा भी शायर थे, हालांकि उनका कलाम उपलब्ध नहीं है, निशात को भी इसकी शिकायत रही कि उनके बड़ों ने अपनी शायरी को महफ़ूज़ नहीं रखा. उनके मुताबिक़ उनके दादा का सिर्फ़ एक मिश्रा महफ़ूज़ था- ‘ढूंढना है पाना है’, जिस पर निशात ने मुकम्मल ग़ज़ल कही.

इसी तरह ये भी बताया जाता है कि पिता की 35 ग़ज़लें निशात के पास थीं, जो उन्होंने महाराष्ट्र उर्दू अकादमी से छपवाने की कोशिश की थी. इस संग्रह का समर्पण उन्होंने कई मानों में अपने पिता के मित्र और शायरी के सिलसिले में उनसे मश्वरा करने वाले रफ़ीक़ ज़करिया के नाम किया था.

ख़ैर, बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं यातायात (बेस्ट) में क्लर्क की हैसियत से निशात ने क़रीब तीन दशक तक सेवा दी, फिर 1987 में प्रगतिशील लेखक ज़ोए-अंसारी, जो उस समय उर्दू दैनिक ‘इंकलाब’ के संपादक थे, के निमंत्रण पर इस अखबार से जुड़े.

बताया जाता है कि ज़ोए-अंसारी के कहने पर ही उन्होंने कुछ मराठी कविताओं का उर्दू अनुवाद किया और इसी तरह बाद में उमर ख़य्याम की चंद एक रुबाई को भी शायरी की शक्ल में ढाला, जिसे पंकज उधास के एल्बम ‘रुबाई’ में सुना जा सकता है.

इन सबके बावजूद बे-ज़बानों की शायरी करने वाले इस शायर ने जीवन में ख़ुशहाली से ज़्यादा संघर्ष के दिन गुज़ारे और एक तरह की गुमनामी ओढ़कर दुनिया से गए. ऐसे में अब शायद इनको सच्ची श्रद्धांजलि यही हो कि इनकी शायरी किसी तरह उर्दू-हिंदी के पाठकों तक पहुंचे.

हालांकि, एक अच्छी ख़बर उनके क़रीबी लोगों ने ये दी है कि अंग्रेज़ी में ‘डाइंग ऑफ़ द लाइट्स’ के शीर्षक से उनकी शायरी का अनुवाद किया गया है, जो शायद जल्द ही पाठकों के हाथों में हो, तब तक;

सुनते हैं वही असल में शायर है निशाते

मशहूर बहुत है कहीं गुमनाम बहुत है