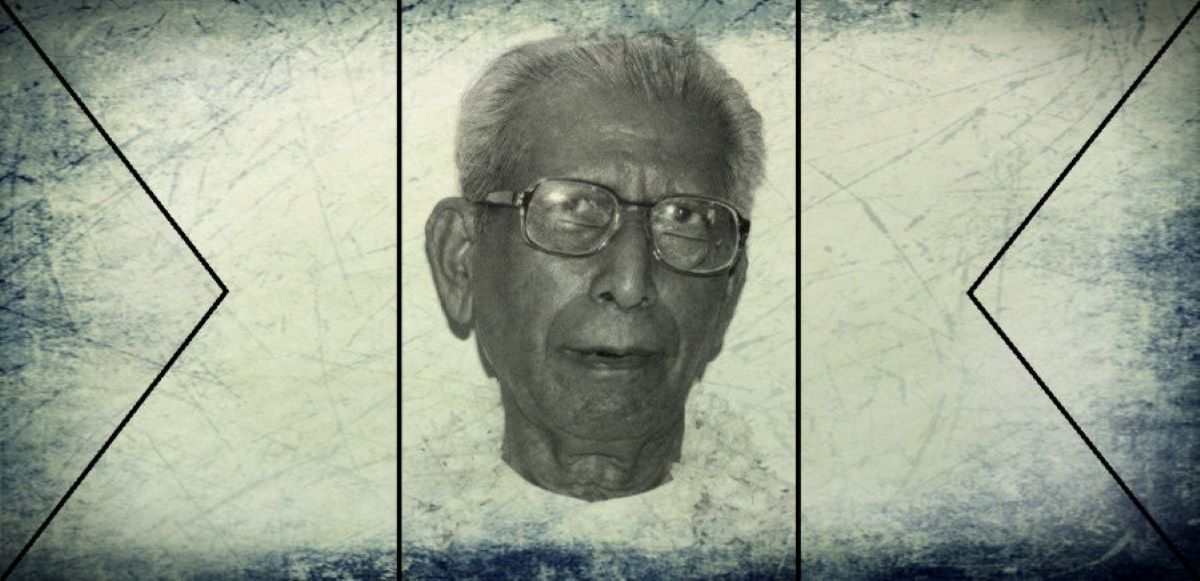

पुण्यतिथि विशेष: नामवर सिंह आधुनिक कविता और नई कहानी के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण व्याख्याकार हैं. ऐसे व्याख्याकार, जिसने कविता के नए प्रतिमानों की खोज की तो तात्कालिकता के महत्व को भी रेखांकित किया. उनके व्याख्यानों की लंबी श्रृंखला ऐलान करती है कि उन्होंने हिंदी की वाचिक परंपरा को न केवल समृद्ध किया, बल्कि नई पहचान भी दी.

‘हिंदी भाषा और साहित्य का काफी विस्तार हुआ है. उसकी रचनाशीलता की दुनिया भी व्यापक हुई है. बहुत से सर्जकों ने उसे समृद्ध किया है. कई महत्वपूर्ण लेखकों ने कुछ विश्वस्तरीय रचनाएं भी दी हैं… लेकिन अभी भी हिंदी समाज को अपने साहित्यकारों से बहुत प्यार या लगाव नहीं है. विदेशों में मैं देखता हूं कि जब दो लोग बात करते हैं तो पांच-सात मिनट के अंदर ही उनकी बातचीत में मिल्टन, हेमिंग्वे, शेक्सपियर, ब्रेख्त व चेखव आदि के उद्धरण सामने आने लगते हैं. लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं दिखता. हिंदी में बहुत से जनकवि हैं, लेकिन हिंदी जगत में उनकी रचनाएं उस रूप में प्रचारित नहीं होतीं.’

हिंदी आलोचना के शिखर और रचना पुरुष कहलाने वाले नामवर सिंह ने पांच साल पहले इस संसार को अलविदा कहने से थोड़ा पहले एक साक्षात्कार में हिंदी समाज को लेकर अपनी यह शिकायत दर्ज कराई तो शायद ही सोचा हो कि एक दिन वह उनके संदर्भ में भी उसे सही सिद्ध करने लगेगा!

ठीक है कि उसने इन पांच सालों में उन्हें भुलाया नहीं है, लेकिन ‘अपने साहित्यकारों से प्यार व लगाव’ न होने की उसकी जिस कमी को उन्होंने इंगित किया था, उसे पूरी करने की चेष्टाएं नहीं ही की हैं- उनके प्रति भी अपेक्षित लगाव नहीं ही जताया है.

और ऐसा तब है, जब वे दीन-दुनिया से निरपेक्ष अथवा साहित्य के बियाबान में ही विचरते रहने वाले आलोचक नहीं थे- अपने देश और समाज के भविष्य से जुड़े प्रश्नों व विडंबनाओं से भी जूझते रहते थे. विचारक भी थे, अध्येता भी, कवि/लेखक/शिक्षक व निबंधकार भी और संपादक, विद्वान व वक्ता भी. उन्होंने भारतीय मेधा की दूसरी परंपरा की जो खोज की, वह उनकी इस बहुज्ञता के बगैर संभव ही नहीं थी.

यह और बात है कि जितनी लोकप्रियता उनके आलोचक को मिली (और इतनी मिली, जितनी कम से कम हिंदी में किसी दूसरे को मयस्सर नहीं हुई), दूसरे रूपों को नहीं मिली.

वरिष्ठ आलोचक विजय बहादुर सिंह ठीक ही कहते हैं कि सच्चे अर्थों में नामवर (यानी प्रसिद्ध) वे उसी से हुए. उनके आलोचकीय व्यक्तित्व में प्रतिभा की प्रखरता और बहुविध पांडित्य का अद्भुत मेल तो था ही, असाधारण साहित्य-विदग्धता भी थी.

इतना ही नहीं, आधुनिक कविता और नई कहानी के वे अब तक के सबसे महत्वपूर्ण व्याख्याकार हैं. ऐसे व्याख्याकार, जिसने कविता के नए प्रतिमानों की खोज की तो तात्कालिकता के महत्व को भी रेखांकित किया.

गौरतलब है कि 93 की अवस्था में 2019 की 19 फरवरी को (यानी आज के ही दिन) नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनके प्रति उद्गारों और उनके परिजनों के प्रति संवेदनाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा था कि लगता था, वह कभी भाटे में बदलेगा ही नहीं.

वरिष्ठ संपादक ओम थानवी ने उनके निधन को ‘हिंदी में सन्नाटे की एक और खबर’ करार दिया था. उनकी बात को थोड़ा बढ़ाकर कहें तो यह सन्नाटा कमोबेश सारी भारतीय भाषाओं का था, जो अभी भी नहीं टूटा है.

विप्लवी पुस्तकालय द्वारा उनकी स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता, जाने-माने आलोचक व साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी ने तब उन्हें अज्ञेय के बाद का हिंदी का सबसे बड़ा ‘स्टेट्समैन’ बताया था, जबकि शिक्षाविद व इतिहासकार पुष्पेश पंत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का फक्कड़ फकीर.

वर्षों पहले जब नामवर जिंदगी के चढ़ाव का उतार देख रहे थे, उम्र के साथ उनकी शारीरिक असमर्थताएं बढ़ने और याददाश्त कम होने लगी तथा वे लिखने-पढ़ने में असमर्थ हो चले, तो अपनी इस ‘टूटन’ को ईमानदारीपूर्वक पूरी गरिमा के साथ स्वीकार किया था.

अपनी असमर्थताओं को लगातार नकारते रहने के हमारे आम सामाजिक रिवाज के विपरीत अपनी एक कविता में उन्होंने लिखा था:

नभ के नीले सूनेपन में

हैं टूट रहे बरसे बादर

जानें क्यों टूट रहा है तन!

वन में चिड़ियों के चलने से

हैं टूट रहे पत्ते चरमर

जानें क्यों टूट रहा है मन!

घर के बरतन की खन-खन में

हैं टूट रहे दुपहर के स्वर

जाने कैसा लगता जीवन!

यहां उल्लेखनीय है कि 1941 में उन्होंने कविता से ही अपनी साहित्यिक यात्रा आरंभ की थी और अपने अंतिम दिनों की टूटन को स्वर देने के लिए भी कविता को ही चुना.

उनके प्रशंसक कहते हैं कि उनकी जैसी शख्सियतें, जिनसे सहमत होना भी असहमत होने जितना ही कठिन हो, सदियों में एक-दो ही पैदा हुआ करती हैं, जबकि उनकी बाबत इस तथ्य को लेकर किसी भी स्तर पर कोई असहमति नहीं है कि वाद-विवाद संवाद के रस में पगते, बेचैनी व तड़प से भरते, कभी द्वंद्व के लिए ललकारते, कभी निःशस्त्र करते और कभी वार चूकते हुए उन्होंने अपने लिए जितना अकेलापन, असहमतियां व विवाद लेखन व सृजन से पैदा किए, उनसे ज्यादा व्याख्यानों से पैदा किए.

हां, उनके व्याख्यानों (जिनमें कई खासे विवादित सिद्ध हुए) की लंबी श्रृंखला ऐलान करती है कि उन्होंने हिंदी की वाचिक परंपरा को न केवल समृद्ध किया, बल्कि उसे नई पहचान भी दी.

यों, उनकी आलोचकीय स्थापनाओं व विचारों को लेकर भी उनकी कुछ कम आलोचनाएं नहीं हुईं. लेकिन अपने आलोचकों के प्रति वे कभी निर्दय नहीं हुए और उनके द्वारा की गई आलोचनाओं के संदर्भ में नीर-क्षीर-विवेक अपनाया.

यह मानकर कि अगर आप हर हाल में प्रासंगिक हैं, हर हाल में अनिवार्य हैं, तो आपसे शिकायतें भी हर हाल में होंगी ही होंगी.

उनका मानना था कि किसी भी सर्जक या रचनाकार को वस्तुनिष्ठापूर्वक उसकी उत्कृष्टताओं के लिए याद किया जाना चाहिए, व्यक्ति पूजा की नीयत से नहीं.

नए रचनाकारों के लिए उनकी सीख थी कि सत्य के लिए किसी से भी नहीं डरना चाहिए, गुरु से भी नहीं और वेद से भी नहीं, क्योंकि साहित्य में ‘शब्द’ भी सुंदर हो और ‘अर्थ’ भी सुंदर हो, तभी वह साहित्य होता है.

एक अवसर पर एक सम्मान ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा था कि उनके निकट शब्दों से जान पहचान ही सुख का सबसे बड़ा कारण है और उन्हें यह कल्पना भी डराती है कि उनसे कलम व किताब छीनकर उन्हें किसी निर्जन टापू पर भेज दिया जाए तो उनका क्या हाल होगा?

उनके जीवन के बारे में उन्हीं के शब्दों में कहें तो ‘भले ही प्रेमचंद ने कहा था कि उनका जीवन सरल और सपाट है, लेकिन मैं यह बात नहीं कह सकता. मेरे जीवन में बड़े ऊंचे पहाड़ न हों, बड़ी गहरी घाटियां न हों और मैंने बहुत जोखिम न उठाए हों, तो भी मेरा जीवन सरल व सपाट नहीं है.’

अपने इस कथन का ‘भाष्य’ करते हुए उन्होंने बताया था कि एक बार उन्होंने अपने गुरु (हजारी प्रसाद द्विवेदी) से पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उनका जवाब था, ‘न समझा जाना.’ फिर पूछा, सबसे बड़ा सुख, तो वे बोले थे, ‘ठीक उलटा! समझा जाना.’

उनका कहना था कि इसी समझे जाने और न समझे जाने के आधारों पर मेरी जिंदगी टिकी रही है.

प्रसंगवश, वे 28 जुलाई, 1926 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के जीयनपुर गांव में पैदा हुए थे, लेकिन स्कूल में प्रवेश के वक्त जानें कैसे उनकी जन्मतिथि एक मई, 1927 लिखा दी गई.

इस कारण अरसे तक एक मई ही उनकी जन्मतिथि समझी जाती रही और वे इस तिथि को ही अपना जन्मदिन मनाते रहे, लेकिन अब उनकी जन्मतिथि को लेकर कोई विवाद नहीं है, भले ही जब तक वे इस संसार में रहे, जाने-अनजाने विवादों से होकर गुजरते ही रहे.

अपने अकादमिक जीवन में उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की, लेकिन कभी अमेरिका नहीं गए. उसकी यात्रा के प्रति कोई आकर्षण भी उनके मन में कभी नहीं जागा.

जानकारों की मानें तो इसका सबसे बड़ा कारण उनका मार्क्सवादी सोच और अमेरिका का पूंजीवादी होना था. कम ही लोग जानते हैं कि 1959 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने गृह जिले की चकिया चंदौली सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार रूप में चुनाव भी लड़ा था और उसमें हारने के बाद उन्हें बेहद अप्रिय स्थितियों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़नी पड़ी थी.

उनके निकट रहे लोग बताते हैं कि वेश-भूषा, बेबाकी और दृष्टिकोण में वे उसी बनारस का प्रतिनिधित्व करते थे, जो संत कबीर से लेकर उनके गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में बिखरा हुआ है. उनका जीवन भले ही ज्यादातर देश की राजधानी में बीता, दिल्ली सदा उनके दिमाग में ही रही, दिल में तो बनारसीपन ही बसता रहा.

उन्होंने दो दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिनमें बकलम खुद, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, कहानी: नयी कहानी, दूसरी परंपरा की खोज और वाद-विवाद संवाद खासतौर पर जानी जाती हैं.

यह भी कहा जाता है कि आलोचना जैसे खुश्क या शुष्क कर्म को उन्होंने इतना ‘सरस’ बना दिया कि वह समकालीन भी हो गया और ‘आशिकाना’ भी.

उम्मीद की जानी चाहिए कि दो साल बाद 2026 में हिंदी समाज उनकी जन्मशताब्दी मनाएगा तो उनकी अपेक्षा के अनुसार उन्हें वस्तुनिष्ठता से उनकी उत्कृष्टताओं के लिए याद करेगा.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)