(यह लेख मूल रूप से 20 सितंबर 2024 को प्रकाशित हुआ था.)

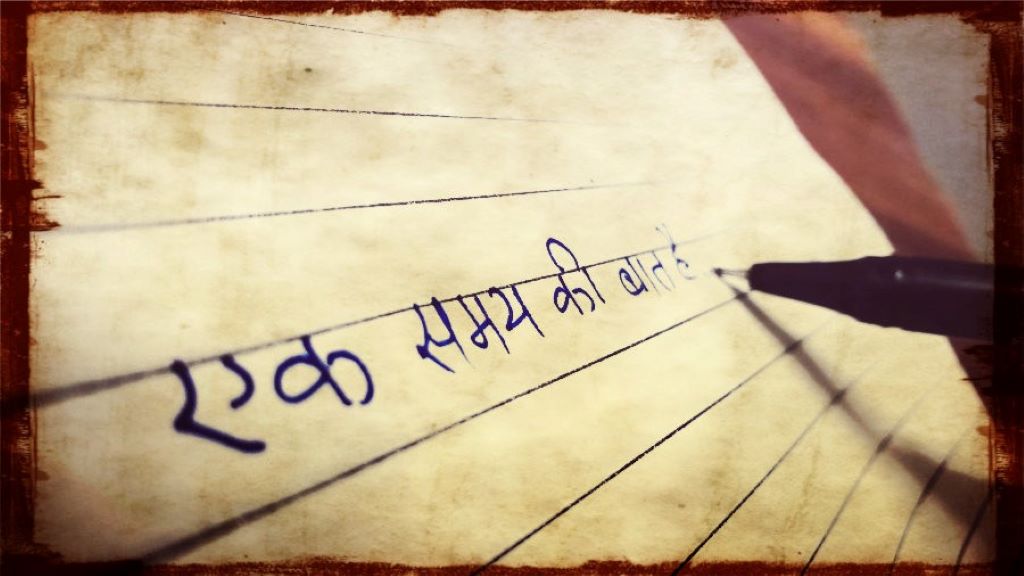

नई दिल्ली: हिंदी साहित्य पर अमूमन पुरुषों का वर्चस्व रहा है. समय के साथ तमाम लेखिकाओं ने इस पितृसत्ता को चुनौती देते हुए न सिर्फ अपनी जगह बनाई, बल्कि अपने जीवन को प्रभावित करते मुद्दों को संबोधित किया और अपने दृष्टिकोण को प्रतिपादित करते हुए रचनाएं लिखीं.

लंबे समय तक साहित्य में स्त्रियों का सीमित चित्रण होता था. उनकी समस्याओं और अधिकारों पर बात नहीं होती थी. अक्सर उन्हें दो खांचों, वीरांगना या कामिनी, के रूप में देखा जाता था, जहां उनका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता था. आधुनिक युग में आकर लेखिकाओं ने साहित्य में अपनी जगह बनाई, लेकिन बराबरी को लेकर उनका संघर्ष जारी है- साथ ही जारी है साहित्य में स्त्री स्वर की तलाश.

हिंंदी पखवाड़े के अंतर्गत हमने कुछ लेखिकाओं के समक्ष हिंदी साहित्य में स्त्री, उनके लेखन और उनके विमर्श पर कुछ प्रश्न रखे.

क्या हिंदी साहित्य में आज पुरुष लेखकों की तुलना में स्त्री लेखकों को समान अवसर और पहचान मिल रही है?

ममता कालिया: मौजूदा समय स्त्री लेखन के विस्फोट का है. कोई भी पत्रिका उठाकर देख लें, स्त्रियों की कलम बेधड़क चल रही है.

नासिरा शर्मा: यह सवाल आज के संदर्भ में उतना सही नहीं है, जितना पिछली सदी में था. यह भी एक हक़ीक़त है कि गुज़री सदी में पुरुष लेखकों व संपादकों एवं आलोचकों ने लेखिकाओं को आगे बढ़ाया और उन में विश्वास और प्रोत्साहन का संचार किया और उन में बड़ी-बड़ी संभावनाएं देखीं. लेकिन कुछ साहित्यकार ऐसा भी सोचते थे कि लेखिकाएं लिख तो रही हैं मगर उनके विषय सीमित हैं और किसी पर गहरी छाप छोड़ने वाले नहीं है, वो बस लिखने के लिए लिख रही हैं. इस तरह के विचार रखने वाले संख्या में ज़्यादा थे.

कुछ लेखिकाओं के नाम, जो उंगली पर गिने जाते थे उनकी ही चर्चा होती थी, मगर दूर अंदेश समझ रहे थे कि साहित्य का परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदलने वाला है और यह लेखन की मुख्यधारा में आन जुड़ेगी इसलिए महिला विशेषांक निकाले गए और उन्हें एक पहचान के साथ किनारे करने की ख़ामोश साज़िश शुरू हुई जो बहुत कामयाब रही और बाज़ार पनप उठा.

फिर स्त्री-विमर्श का बुखार आया और हाशिए पर पड़े लेखन को एक नया मंच मिला. स्त्री लेखन की बाढ़-सी आ गई और पिछली सदी की आधी सदी अंत तक आते-आते महिला लेखन की सदी बनने लगी और एक साथ दर्जनों नाम पुरुष लेखकों के साथ मुख्यधारा में शामिल हो गए. इसके अनेक कारण थे, शिक्षा, अवसर, नए अनुभव, नई ऊर्जा और विषय.

महिला लेखक संपादक के साथ आलोचना एवं प्रकाशन के क्षेत्र में भी दाख़िल हो गईं. उनकी सृजनात्मकता को नकारना अब कठिन होता जा रहा था, तो भी कोशिश यही चलती रही कि किसी न किसी तरह उन्हें स्वीकार करने की जगह उनकी उपलब्धियों एवं कामयाबी का सेहरा किसी पुरुष के सिर बांध दिया जाए मगर इन सारे हथियारों में फ़िलहाल जंग लग गए और आज 2024 में उनको समान अवसर और पहचान मिल रही है. यह उनके लेखन की गंभीरता को लेकर है, मगर जो शॉर्टकट या हल्का लेखन कर रही हैं और चाहत बड़ी रखती हैं उनकी आलोचना भी होती है. उनको पुरस्कार और ओहदा मिल भी जाए तो भी उत्कृष्ट साहित्य के पैमाने पर उन्हें वह दर्ज़ा नहीं मिलता है .

पूनम वासम: हमारा सामाजिक ढांचा अभी भी ‘पितृसत्ता’ पर आधारित है, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि इन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर पाना बहुत मुश्किल है. महिलाएं अभी भी अपनी शिक्षा व अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर संघर्ष कर रही हैं. सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच अपनी दोहरी भूमिका का निर्वाह करते हुए स्त्रियां अपने लिए एक नई पृष्ठभूमि रचती हुई नज़र आ रही हैं. अपनी शिक्षा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्त्रियां आमने-सामने की लड़ाई लड़ रही हैं. समाज ही नहीं बल्कि ‘हिंदी साहित्य’ भी पुरुष वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता है, उसमें स्त्रियां सेंध मार रही हैं वह भी अपनी पूरी धमक के साथ.

हालांकि, सामाजिक परिपेक्ष्य में महिलाओं की पहुंच पुरुषों की अपेक्षा आज भी कमत्तर ही मानी जाती है. बावजूद इसके पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ ही सामाजिक व आर्थिक जिम्मेदारियां निभाती हुई स्त्रियां ‘हिंदी साहित्य’ में एक बड़ा वितान रच रही हैं.

हालांकि, उनके लेखन को घरेलू, स्त्रीवादी या आत्मसंवाद, प्रेम की अभिव्यक्ति मानकर ही उनके लेखन का स्तर और उनका आकलन किया जाता आ रहा है, जबकि उनके वृहद आयामों पर बहुत कम ही बात हो पाती है, जबकि पुरुष व उनके लेखन को सार्वभौमिक मान लिया गया है. लेकिन, हाल ही के वर्षों में इस बनी बनाई हुई धारणा को कई लेखिकाओं ने चुनौती की तरह लिया है. वह खुद के लेखन का प्रकाशन तथा लेखन को लेकर सजक हुई हैं, अपने हक अधिकार के लिए एकजुट भी बावजूद उन्हें अभी भी उचित मंच अवसर के लिए लगातार संघर्षरत देखा जा रहा है.

प्रियंका दुबे: बीते दशकों की तुलना में स्त्रियों की मौजूदगी हिंदी साहित्य में अब बढ़ी हुई नज़र आती है. अवसर की ‘बराबरी’ को इस तरह के किसी तराजू में तौल कर देखना तो कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि हिंदी साहित्य में स्त्रियां पहले की तुलना में ज़्यादा लिख रहीं हैं, ज़्यादा प्रकाशित हो रही हैं और उनकी प्रत्यक्ष मौजूदगी पहले से कई ज्यादा विजिबल भी है.

क्या हिंदी साहित्य में स्त्रियों की आवाज़ को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है? उनके अनुभव, उनकी समस्याओं और उनके विचार को पर्याप्त स्थान दिया जा रहा है?

ममता कालिया: पहले के और आज के समय में ज़मीन-आसमान का अंतर है. पहले की रचनाओं में स्त्री subject या object थी. आज नियामक है. अपने ताले हमने खुद तोड़े हैं.

नासिरा शर्मा: इतनी मुखर तो महिलाएं किसी दौर में नहीं रही हैं. अब रहा सवाल उनके अनुभव, समस्याओं, विचार को कितना महत्व दिया जा रहा है तो मेरा अवलोकन है कि काफ़ी हद तक, तो भी उतना नहीं जितना वह उसकी हक़दार हैं. क्योंकि जो बदलाव ज़मीनी और व्यवहारिक रूप से आना चाहिए वह बहुत सुस्त रफ़्तार है. इस सुस्त रफ़्तारी के दो कारण हैं- पहला स्वयं औरतें और दूसरा जड़ सोच वाले लोग, जो औरत के बदले या बदलते स्वरूप को आज भी स्वीकार करना नहीं चाहते हैं.

पूनम वासम: महिलाओं ने कुछ एक दशकों में अपना सामाजिक दायरा बढ़ाया है, महिलाएं वैचारिक रूप से मजबूत व समर्थ हुई हैं. उनकी अपनी एक दुनिया है, उनका अपना अनुभव संसार है, जिसे वह लेखन के माध्यम से बाहरी दुनिया के सामने रखने में सफल हुई हैं. संवेदनशीलता, सजगता, समसामयिक मुद्दों पर उनकी कलम लगातार चल रही है. महिलाएं स्त्री विमर्श, स्त्री मनोविज्ञान व स्त्री मन को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पा रही हैं. बावजूद यह कहना जल्दबाजी होगा कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है.

हिंदी साहित्य में जब बात उम्दा लेखन की आती है, तब एक बार फिर महिलाओं के लेखन को ‘एक सीमित क्षेत्र विशेष’ का मानकर पीछे धकेल दिया जाता है, जबकि उनका लेखन व्यापक स्तर की मांग करता है. वर्तमान महिला लेखन नारीवादी दृष्टिकोण को सामने रखकर उसमें समाहित समाज, परिवार और लैंगिक असमानताओं पर तीखा प्रहार करता है इसके बाद भी उन्हें व्यापक स्तर पर नहीं देखा जा रहा है. एक बात यहां महत्वपूर्ण है कि वृहद स्तर व व्यापक आयामों में लेखन के बावजूद अनुभवों के आधार पर विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व महिलाओं के लिए अभी भी एक चुनौती है.

कई बार महिलाओं की आवाज एक विशेष वर्ग तक ही सीमित रह जाती है, उच्च-मध्य वर्ग या शहरी वर्ग तक ही, जबकि हिंदी साहित्य में गरीब, दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक महिलाओं ने एक नई क्रांति मचा रखी है. बावजूद इसके अपेक्षाकृत उन महिलाओं को बहुत ही कम जगह दी जाती है. इधर के दिनों में परिस्थितियां बदलती हुई नज़र आ रहीं हैं. महिलाएं एक-दूसरे के लेखन पर खुलकर बात कर रहीं हैं, एक दूसरे के लेखन पर विमर्श व उनके विचारों को उचित सम्मान दे रही हैं यह बदलाव निश्चित तौर पर शुभ संकेत है आने वाले दिनों के लिए कि ‘हिंदी साहित्य’ में महिलाएं भी मुखर रूप से प्रतिनिधित्व कर पाएंगी.

प्रियंका दुबे: कम से कम कविता और गद्य के संदर्भ में तो मुझे लगता है कि अब स्त्रियों के पास प्रतिनिधित्व पाने के तमाम अवसर सामने मौजूद हैं. और यह पहले की तुलना में सुलभ भी हैं. समस्या कहीं न कहीं हमारे भीतर भी है जो हम लिखकर अपना बेहतर ‘बॉडी ऑफ वर्क’ विकसित करने की बजाय ध्यान बंटाने वाली बाकी सारी चीजों में उलझे हुए हैं- जैसे कि व्यर्थ कि सोशल मीडिया बहसें और घिसी-पिटी विचारधाराओं की लड़ाइयां.

यहांं यह रेखांकित करना जरूरी है कि ‘विचारधारा’ के मामले में भले ही आज स्त्रियां कितना भी लिख-बोल रही हों, अपने ‘विचार’ रखने की जगहें आज भी उनके पास कम है. विचार को मैं विचारधारा से बड़ी उपलब्धि मानती हूं. लेकिन जहां भी विचारों की बात होती है, वहां लिखने-बोलने के लिए आज भी सिर्फ़ पुरुषों को ही आमंत्रित किया जाता है. सिर्फ ‘विचारधारा’ के खांचे में ख़ुशी-ख़ुशी कैद अधिकतर स्त्री लेखक भी स्त्रीवाद की इस लड़ाई में होते अपने इस ‘बोनसाई-करण’ को नहीं पहचान पाती. मेरा मानना है कि हमें विचारधारा से आगे जाकर अपने मौलिक ‘विचार’ देने तक की यात्रा पूरी करनी चाहिए.

आधुनिक हिंदी साहित्य में स्त्रियों की भूमिका और उनकी स्थितियों के प्रति दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया है? पहले की तुलना में आज का साहित्य कितना प्रगतिशील हुआ है?

ममता कालिया: अबूझ पहेली यह है कि स्त्रियों में जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ी है, वैसे-वैसे ही उनके प्रति हिंसा भी बढ़ी है. सामान्य सत्य है कि जिसे तर्क से नहीं हराया जा सकता, उसे ताकत से हराओ.

नासिरा शर्मा: बोलने की आज़ादी और काम करने की छूट जो औरतों को मिली है, उस से यह अंदाज़ा लगाना कि वह अपनी सोच और बर्ताव में अपने फ़ैसले में प्रगतिशील हैं, तो यह आधा सच है क्योंकि अक्सर प्रगतिशील विचार रखने के बावजूद वह अपने लेखन में उसे लाने से डरती हैं और कुछ लेखन ऐसा भी है जो ज़माने के साथ फैशन और तकनीकी स्तर पर साथ-साथ हैं, मगर दिल व दिमाग के खुलेपन में उतना नहीं जितना आज के समय व समाज की मांग है. यह बातें उनके लेखन में भी आती हैं.

इधर सेक्स की स्वतंत्रता, रिश्तों से मुक्ति पर ढेरों कहानियां लिखी जा रही हैं, लेकिन सामाजिक चेतना, राजनीति की समझ और मानवीय रिश्तों के प्रति समझदारी और दूर अंदेशी और उन में विस्तार नज़र नहीं आता और दिशाहीनता का बोध होता है.

पूनम वासम: हिंदी साहित्य में महिलाओं की पर भूमिका और उनकी स्थितियों में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आए हैं, भले ही इस बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन इस बदलाव को देखा व महसूस किया जा सकता है. आज का साहित्य प्रगतिशील, संवेदनशील तथा विविधता पूर्ण है, महिलाएं पहले से कहीं ज्यादा मुखर हो स्वतंत्र लेखन को प्राथमिकता दे रही हैं. मां, बेटी, प्रेमिका जैसे पात्रों से कहीं अलग उठकर सामाजिक चेतना जैसे विषयों पर भी बेबाकी से राय रख रही हैं. महिलाएं अब यौन शोषण, सामाजिक पतन, यौनिकता, मानसिक स्वास्थ्य, धर्म जैसे जटिल विषयों पर गहरी पड़ताल करते हुए रच रही हैं.

महिलाएं अब केवल त्याग की मूर्ति, खोना-पाना या व्यक्तिगत विरह, दुख जैसे अनुभव से कहीं ऊपर उठकर पारंपरिक धारणाओं को तोड़ती हुई अपनी पहचान बना रही हैं, अपने हक, अपने अधिकार, अपने सामाजिक मूल्यों पर बात कर रही हैं. महिलाएं प्रेम, आजादी, कामुकता के साथ ही साथ सामाजिक प्रगतिशीलता की भी बात करती हैं. सोशल मीडिया ने महिलाओं के जीवन में बहुत कुछ बदल दिया है, अब उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, जहां वह लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं यह भी महिलाओं के लिए हिंदी साहित्य में प्रगतिशीलता वाली बात है.

प्रियंका दुबे: पहले की तुलना में सकारात्मक बदलाव तो आया ही है. अब किसी का पितृसत्तात्मक टेक्स्ट लिखकर फ़ारिग हो जाना उतना सरल नहीं रहा. उस टेक्स्ट के पितृसत्तात्मक रेशों की कड़ी आलोचना होती है और ठीक ही होती है. लेकिन यहां प्रश्न यह भी है क्या स्त्री लेखक स्वयं को लेकर पहले से ज्यादा प्रगतिशील हुई है या नहीं? क्या हमारा दृष्टिकोण ख़ुद को लेकर बदला है? पितृसत्ता का कोई जेंडर नहीं होता- और आज हिंदी साहित्य के सोशल मीडिया स्पेस में हो रही बहसें तो यही बताती हैं कि हम टेक्स्ट को छोड़कर बाकी हर तीसरी चीज पर चर्चा कर रहे हैं.

हिंदी का स्त्रीवादी साहित्य काग़ज़ से निकलकर अपने समाज पर कितनी छाप छोड़ पा रहा है?

ममता कालिया: असर पड़ रहा है. पुस्तक मेलों में स्त्री लेखकों की किताबें सर्वाधिक बिकती हैं. लोग जान गए हैं कि वे जीवन से सटकर लिखती हैं. लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है.

नासिरा शर्मा: यकीनन छाप छोड़ रहा है, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक मगर एक बात बिल्कुल साफ़ है कि अब लड़कियां किसी तरह की घुटन, दबाव, हिंसा, पक्षपात और अपमान सहने के मूड में बिल्कुल नहीं है. उन्होंने कमाना और अकेले रहना भी सीख लिया है लोगों कि उस में भी नए-नए तरह की समस्याएं हैं, जिन से निपटने का हौसला और मुक़ाबले के उनके तेवर ख़ासे तीखे हैं.

उनका यह विश्वास भरा अंदाज़ टूटे घर और तलाक़ की स्थिति भी पैदा कर रहे हैं. और इस तरह के किरदार हिंदी महिला लेखन में दिखते हैं. अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो पीढ़ी अंदर-बाहर की दुनिया में संतुलन बनाकर रह रही थी उन में बड़ी संख्या में शिक्षित महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने जंजीरें तोड़ी थीं, उन्हें आज की लड़कियों के अंदाज़ बहुत भाते नहीं हैं उन्हें लगता है तन्हा औरत, सिंगल पेरेंट्स एक ऐसे समाज को वजूद में ला रही हैं जो बहुत मानवीय रिश्ते के ताने-बाने में झोल लाने का कारण बन रहा है.

एक और विचार है कि आज की स्त्रियां अधूरे बदलाव पर विश्वास रखकर मानव अधिकार के खुलेपन को इकहरा कर केवल अपने तक सीमित होती जा रही हैं. उनका यह तौर-तरीका मर्द-औरत संबंध के संतुलन को ख़त्म कर रहा है जो उनकी माता-पिता ने बनाने की कोशिश कर दोनों तरह के सुख-सुरक्षा हासिल की थी.

पूनम वासम: हिंदी का नारीवादी साहित्य धीरे-धीरे कागजों से निकलकर समाज पर भी व्यापक प्रभाव डाल रहा है, जो लिखा जा रहा है, जो रचा जा रहा है वह कहीं न कहीं इसी समाज का हिस्सा है. महिलाओं ने केवल लेखन में ही नहीं, बल्कि सामाजिक विमर्श में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तय कर ली है. समाज में महिलाओं के हक, अधिकार को लेकर कई संगठन सक्रिय हैं, कई सामाजिक संगठन आंदोलनरत हैं जो महिला लेखन को अपने संघर्ष व अपनी प्रेरणा के रूप में देखते हैं. महिलाओं के लेखन ने उन्हें सामाजिक स्तर पर उनसे संबंधित मुद्दों पर विमर्श के नए आयाम खोल दिए हैं.

साहित्य का बदलता यह रूप सामाजिक आंदोलन एवं महिलाओं से संबंधित मुद्दों के लिए व्यापक स्तर पर सशक्त माध्यम साबित हो रहे हैं. डिजिटल मीडिया ने ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को शहरी साहित्य से जोड़ने का काम किया है, अब वैचारिक बदलाव ग्रामीण महिलाओं में साफ देखा जा सकता है लेकिन इसका असर अब भी बहुत सीमित है. यह बदलाव बहुत धीमी गति से धीरे-धीरे समाज में दिखाई दे रहा है पाठ्यक्रम में नारीवादी साहित्य को प्रमुखता से जगह मिल रही है, जिससे छात्रों को स्त्री विमर्श को नए स्तर पर समझने व बरतने में सहयोग मिल रहा है.

प्रियंका दुबे: ‘नारीवादी साहित्य’ जैसे पदबंधों के बारे में अमेरिकी लेखक सूसन सौन्टैग का कहना था कि इस तरह की ‘मेल-फीमेल पोलारिटी’ कलाकार के लिए एक तरह का कारागृह है. मैं उनकी बात से सहमत हूं. स्त्री प्रश्न से मेरी वफ़ादारी मेरे चेतना जितनी ही पुरानी और निष्ठापूर्ण है. लेकिन मुझे लगता है कि इस संदर्भ में साहित्य समाज पर कोई गहरा प्रभाव तब ही छोड़ सकता है जब वह मात्र नारीवादी विचारधारा से प्रेरित साहित्य न होकर, उसे लांघकर, उसके आगे जाकर खुद को मुकम्मल कृति में तब्दील कर सके. अच्छी साहित्यिक कृति विचारधारा के खिलाफ नहीं है, असल में वह उससे बड़ी है. क्योंकि कोई भी अच्छी साहित्यिक कृति एक नहीं, बल्कि कई विचारधाराओं को अपने अंदर स्थान देती हुई चल सकती है. उदाहरण के लिए, मेरा प्रिय उपन्यास ‘Beloved’. इस उपन्यास में टोनी मॉरिसन सिर्फ़ अपने समाज के मुद्दों को तो उठाती ही हैं, लेकिन उन मुद्दों को रखने के लिए वे एक विशाल धड़कता हुआ जीवित संसार भी बुनती हैं. उनका बुना हुआ वह बहुपरतीय संसार उनकी कला का द्योतक है.

हिंदी के स्त्रीवादी साहित्य से आपकी क्या अपेक्षा है?

ममता कालिया: विजय का अर्थ विश्राम नही होता. अभी लंबा रास्ता तय करना है. वैश्विक समस्याओं के प्रति चेतना और अधिक रेखांकित होनी चाहिए.

पूनम वासम: वर्तमान नारीवादी लेखन समावेशी तथा विविधता पूर्ण होने के साथ-साथ यथार्थवादी भी हो सामाजिक चुनौतियां महिलाओं की वास्तविक स्थिति व उनकी भूमिका को अभिव्यक्त करता हो, दलित, आदिवासी महिलाओं की भूमिका उनका संघर्ष, उनका अनुभव, उनके सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का भी वास्तविक समावेश हो. लेखन यथार्थवादी हो जो महिलाओं के जीवन पक्ष का, उनके सामाजिक मूल्यों का वास्तविक चित्रण दर्शाता हो. बहुयामी लेखन हो जिसमें संघर्षरत महिलाओं के साथ ही साथ उनका वास्तविक समाज, उनका परिवेश तथा सफलता के मुकाम पर पहुंची महिलाओं का अनुभव शामिल हो. इसके अलावा मानवीय मूल्यों की भूमिका भी तय हो ताकि महिलाएं केवल सामाजिक बंधनों से मुक्त होने की बात न करें बल्कि मानसिक, भावनात्मक बंधनों से भी आजादी की की खुलकर बात कर सकें.

पुरुषों को हमेशा खलनायक की तरह प्रस्तुत करने की परिपाटी में थोड़ा बदलाव उनके मानसिक, सामाजिक, नैतिक स्तरों पर भी संवाद के लिए जगह होनी चाहिए. समसामयिक मुद्दों में धर्म, राजनीति, देश दुनिया,गरीबी अमीरी, प्रतिरोध जनमानस का मुद्दा भी शामिल हो.तथा ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण महिलाओं के संघर्ष के साथ-साथ वैश्वीकरण की मानसिकता पर भी जोर देने की आवश्यकता है. नए-नए दृष्टिकोण, विविधता, नए विचारों के साथ नई कलम के प्रति सद्भावना भी अनिवार्य है.

प्रियंका दुबे: सबसे पहले तो उसे अच्छा साहित्य होना चाहिए. हमें अच्छे और मुकम्मल साहित्य के भीतर नारीवादी और तमाम दूसरे सामाजिक न्याय के प्रश्नों को उठाना चाहिए- कृति में उसकी जगह बनानी चाहिए…. न कि एक्टिविज़्म और राजनीति से प्रेरित लेखन को साहित्य मनवाने के लिए लड़ना चाहिए.

दुर्भाग्य से वर्तमान में यही हो रहा है कि एक्टिविज़्म और राजनीति से प्रेरित हर तरह के लेखन को सिर्फ़ इसलिए महान बनाने की लड़ाई चल रही है क्योंकि वह फलां राजनीति से प्रेरित है. मुझे लगता है यह उपन्यास की विधा का अपमान है और उसे सीमित करके देखना है. क्योंकि उपन्यास अस्मितावादी राजनीति के विरोध में नहीं है, वह अस्मितावादी राजनीति से बड़ा है.

एक अच्छा उपन्यास अपने भीतर हर तरह की राजनीति को धारण कर सकता है – जैसे कि ‘slaughterhouse five’ ने किया है. यह उपन्यासकार की अक्षमता है कि वह ऐसा कृति रचने में असफल हो रहा है. सामाजिक न्याय के पक्ष में तो पत्रकारिता और एक्टिविज्म में पहले ही बहुत अच्छा काम हो रहा है. भारतीय पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय के पक्ष में बेहतरीन किताबों का एक विपुल भंडार तैयार हमारे सामने पहले ही रखा हुआ है. साहित्य से, भले ही वह नारीवादी हो या और कुछ, इससे आगे की अपेक्षा रहती है.

हिंदी साहित्य ने स्त्रीवादी विमर्श में क्या नया जोड़ा है? कहा जाता है कि हम सिमोन और रोज़ा जैसी पश्चिमी विचारकों के अनुयायी मात्र बनकर रह गए हैं?

ममता कालिया: टोनी मॉरिसन की करीब की ही चेतना हैं भारतीय महिला लेखन की. सिमोन और रोज़ा का नाम अब थके हुए नारीवादी लेते हैं. हमारे समय की महादेवी वर्मा कहीं ज़्यादा बेबाक और बेधड़क हैं. शिवरानी देवी, मन्नू भंडारी, महाश्वेतादेवी, गीतांजलि श्री उनसे आगे की विमर्शकार हैं.

नासिरा शर्मा: जोड़ा तो बहुत कुछ है मगर काफ़ी अरसे पहले से खाद-पानी बाहरी समाज से लेने का रिवाज़-सा बन गया जो आज भी चला आ रहा है. अपनी महिला लेखकों ने इस बाबत पर क्या लिखा उसे कोट करने की जगह वह विदेशी स्त्रीवादी नाम लेकर यह साबित करती हैं कि वह उस समझ के समकक्ष खड़ी हैं पर उन्हें अपने देश और समाज में औरतों की क्या दशा है उस पर पकड़ गहरी नहीं है.

यही तरीका पुरुष आलोचकों ने भी पाठकों पर रोब जमाने के लिए हमेशा बाहरी नाम ही चुने और ऐसा एहसास दिलाया, जैसे अपने देश की लेखिकाओं ने महिला-समस्या पर काम ही न किया हो. इस माहौल में कुछ दिन महादेवी की ‘श्रृंखला की कड़ियां’ ज़रूर चर्चा में रहीं फिर वही सारे नाम कोटेशन में जगमगा उठे जिन्होंने अपने समाज पर काम किया है न कि हमारे समाज पर.

पूनम वासम: टोनी मॉरिसन ने अपने समाज की विशेष ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लिखा, वैसे ही हमारे यहां हिंदी में लेखिकाएं अपने परिवेश, अपनी स्थानीयता, अपनी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक विमर्श को ध्यान में रखते हुए लेखन कर रही हैं. ग्रामीण परिवेश, निम्न वर्ग की महिलाओं का संघर्ष हमारे यहां ज्यादा दिखाई देता है जो पश्चिमी नारीवाद से बिल्कुल भिन्न है. हमारे यहां जातिवाद, लैंगिक असमानता, शोषण, संघर्ष के विभिन्न पहलुओं के रंग हैं, धार्मिक, रीति- रिवाज परंपराओं की जकड़न है , उनसे मुक्ति की बात भी हमारे यहां स्त्री लेखन के लिए प्रमुख मुद्दा है.

प्रियंका दुबे: हिंदी साहित्य ने नारीवादी विमर्श को अपने लिए अप्रोप्रियेट करने की कोशिश की शायद इसलिए वह उसमें अपना एकदम मौलिक योगदान न के बराबर ही दे पाई है. हालांकि, निर्मला पुतुल जैसी प्रखर कवियों ने फिर भी हमें कुछ अमर पंक्तियां देकर क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की है. हमारे अनुवादकों ने भी स्त्रीवाद पर उपलब्ध बेहतर साहित्य का हिंदी में अनुवाद कर इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है. लेकिन फिर भी, सच यही है कि हिंदी साहित्य ने सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अकादमिक अवधारणाएं देने वाले लोगों के काम को अपने लिए अप्रोप्रियेट करने का शॉर्ट कट ही अपने लिए चुना.

बहुत उदार होकर भी पढ़ें, तब भी पिछले दशकों में आई ज्यादातर किताबों में नारीवादी फिक्शन के नाम पर इतने पुराने कैसेट चलाए गए कि उनको पढ़ते हुए दोयम दर्जे के टीवी सीरियलों की याद आ जाती है. शायद इसलिए नारीवाद के संदर्भ में किसी बड़ी साहित्यिक कृति की खोज में आज भी हम लगभग साठ साल पहले प्रकाशित हुई ‘मित्रो मरजानी’ की शरण में वापस पहुंचते हैं- एक ऐसी उपन्यासकार के पास जिन्होंने कभी स्वयं को स्त्रीवादी माना ही नहीं.

साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे हिंदी साहित्य के बड़े पुरस्कारों में स्त्रियां आज भी पीछे क्यों हैं?

ममता कालिया: पुरस्कारों की न पूछिए. वे कभी निष्पक्ष और निष्पाप नही होते. संस्थाएं कुछ अवकाश प्राप्त कुंठित अध्यापकों, लेखकों की जूरी बनाकर कर्तव्य मुक्त हो जाती हैं. वे कोई हीनतर प्रतिभा का चयन कर उसे आजीवन कृतकृत्य कर देते हैं. हर पुरस्कार की घोषणा पर घमासान होता है. अब तो अच्छा रचनाकार डरता है कि किसी दिन कोई पुरस्कार घोषित न हो जाए. हज़ार दुश्मन भी साथ लाएगा वह.

नासिरा शर्मा: यह सवाल और कई तरह के और महत्वपूर्ण सवाल अपने में उलझे हैं, जिनके जवाब भी काफ़ी परतदार है, जो सीधे तौर पर नहीं दिए जा सकते हैं. तो भी जो कारण मुझे नज़र आते हैं वह कुछ इस तरह से हैं- पुरुष लेखकों के देखते लेखिकाओं की संख्या का कम होना. महिला लेखन के प्रति उदासीन होना.

कुछ हिंदी सत्ताधारियों का एक विशेष लेखक ग्रुप तक सीमित होना. फिलहाल ज्ञानपीठ पुरस्कार की वह स्थिति नहीं रह गई है, जो चंद वर्ष पहले थी. लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार का नाम आज भी महत्व रखता है. जहां महिला छोड़िए पुरुष लेखकों के प्रति भी कभी-कभी पक्षपात होता है और वह सबको दिखता है. यहांं पर एक बात और ध्यान देने कि है कि साहित्य अकादमी में हिंदी के लिए एक नहीं दो या तीन पुरस्कार होने चाहिए थे. उसका कारण ये है इस समय हिंदी लेखन का विस्तार ज़्यादा है.

पूनम वासम: हमारे समाज में आज भी साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे प्रतिष्ठित हिंदी साहित्य पुरस्कारों में महिलाओं की अपेक्षाकृत कम उपस्थिति के बहुत से कारण है, जिनमें सबसे प्रमुख कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में लंबे समय तक साहित्यिक सृजन और लेखन पर पुरुषों का वर्चस्व रहा है और हमारा सामाजिक ढांचा भी कहीं ना कही पितृसत्ता का पोषक रहा है. महिलाओं के लिए साहित्य की दुनिया बहुत बाद कि दुनिया है. साहित्यिक पुरस्कार समितियों में भी महिलाओं की उपस्थिति कम होती है. वर्तमान स्थिति में जो बात बहुत खटकती है, वह यह है कि आज भी महिलाओं के लेखन का आकलन कहीं न कहीं पुरुषवादी मानसिकता के आधार पर किया जाता है, बावजूद इसके अनामिका जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार का मिलना इस बात का सबूत है कि स्त्रियां हर मोर्चे पर अपनी लड़ाइयां बेहतर ढंग से लड़ रही हैं.

प्रियंका दुबे: हिंदी के प्रतिष्ठित मंचों और पुरस्कार समितियों की सत्ता आज भी लगभग पुरुषों के हाथों में ही है. जिस तरह ‘विचारधाराओं’ पर बोलने के लिए तो स्त्रियों को बुलाया जाता है, लेकिन ‘विचार’ पर बोलने के लिए नहीं. उसी तरह साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कारों की समितियों में मौजूद मज़बूत पुरुष केंद्रित सत्ता स्त्रियों को यह ‘ग्लास सीलिंग’ तोड़ने नहीं देती.

लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी ज़ोर देकर कहना चाहूंगी कि स्त्री लेखकों को आत्मअवलोकन करने की ज़रूरत है. उन्हें बड़ी संख्या में अपने ‘बॉडी ऑफ वर्क’ को बेहतर, विस्तृत और मजबूत बनाने की ओर ध्यान देना होगा. जब तक वे महज़ सोशल मीडिया पर मौजूदगी को तरज़ीह देती रहेंगी और साथ ही यह मानती रहेंगी कि सिर्फ़ स्त्रीवादी साहित्य के नाम पर कुछ भी लिख देने से बात बन जाएगी, तब तक वे ख़ुद अपनी राह में रोड़ा बनी रहेंगी. अगर होना ही है, तो स्त्रीवाद को स्त्रियों के साहित्य का एक हिस्सा होना होगा- उनका पूरा साहित्य नहीं.

साहित्य किसी भी वाद से बड़ा होता है. अपनी श्रेष्ठतम कृतियों में वह हर वाद को ख़ुद में धारण करता है. स्त्रियों को चाहिए कि वे किसी भी वाद से जुड़ा साहित्य लिखें – लेकिन अच्छा लिखें. सूसन सौन्टैग के शब्दों में -विश्व की सबसे बेहतरीन साहित्य में अपनी किताबों के शुमार के लिए मेहनत करें, सिर्फ़ किसी खांचे में पहचान के लिए नहीं.