क्या लेखक का समय व्यक्ति के समय से अलग होता है? कम-से-कम अपने संदर्भ में मैं यह देख नहीं पाता. जिस दिन होश संभाला, उसी दिन से साहित्य के कीड़े ने काट लिया था- बल्कि उसने नए सिरे से बेहोश कर दिया. किताबें बीच-बीच में जगाती रहीं और याद दिलाती रहीं कि ज़िंदगी होश और बेहोशी के बीच, ख़ुदी और बेख़ुदी के बीच ख़ुद को चलाए रखने का सिलसिला है.

बहरहाल, अपने समय के बारे में सोचता हूं तो लगता है- इन तीन-चार दशकों में न जाने कितनी सदियां समाई हुई हैं. ऐल्विन टॉफलर (1928-2016) याद आता है जिसने अपनी किताब ‘फ्यूचर शॉक’ में 50,000 साल के मानव अतीत को औसतन 62 वर्षों के जीवन चक्र के हिसाब से मापते हुए बताया था कि अब तक 800 जीवन चक्र पार हो चुके हैं, जिनमें 650 गुफाओं में कट गए और आख़िरी चार जीवन चक्रों ने ऐसी तेज़ रफ़्तार से बदलाव देखे हैं जिनकी बराबरी पुराने 50,000 साल नहीं कर सकते.

उपरोक्त किताब का पहला संस्करण 1970 में आया था जब मैं बस दो-तीन बरस का था. टॉफलर ने मूलतः पश्चिमी सभ्यता की रफ़्तार को देखते हुए अपने निष्कर्ष निकाले थे, लेकिन हमारे यहां भी बीते पचास वर्ष इस तूफ़ानी रफ़्तार से कटे हैं कि याद करते हुए हैरानी होती है. सत्तर के दशक तक हमारे पास बस सार्वजनिक संवाद के माध्यम के रूप में या तो रेडियो था या फिर पत्रिकाएं और किताबें थीं. अस्सी के दशक में टीवी आया- अस्सी के उत्तरार्ध में वीसीआर ने आकर एक सिने-क्रांति करने की कोशिश की. नब्बे के दशक में टेलीफोन सेवाएं बड़ी तेज़ी से फैलीं. उन दिनों शहरों में नए-नए एसटीडी बूथ रोज़ खुलते-खिलते मिलते थे.

चौबीस घंटे के समाचार चैनल इसी सदी के आखिर में शुरू हुए और इक्कीसवीं सदी के पहले दशक तक बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में चलने लगे. कभी टेलीविज़न का हिंदी पर्याय माना जाने वाला शब्द दूरदर्शन सिर्फ सरकारी चैनल का नाम रह गया और मनोरंजन के सैकड़ों चैनल पहले ऐंटीना और फिर सेट टॉप बॉक्स के ज़रिये लोगों के ड्राइंग रूम से लेकर उनके दिलो-दिमाग़ तक पहुंच गए. अब ओटीटी का ज़माना है और कान लाल कर देने वाली गालियों और उन्मुक्त यौन प्रसंगों की बाढ़ के बीच हमारा समाज बालिग हुआ जा रहा है.

एक अन्य स्तर पर देखें, तो हमारे घर-मुहल्ले-शहर सब बदल गए- सबकी संरचनाएं बदल गईं. घरों के आंगन ख़त्म हो गए, आगे के बरामदे नहीं रहे और पीछे की बाड़ी मिट गई. घरों में आम-अमरूद से लेकर कटहल, बेल और आंवले के नजर आने वाले पेड़ गायब हो गए. कुआं चला गया, चूल्हे वाली बड़ी-सी रसोई ख़त्म हो गई जहां सब पीढ़ा लगाकर खाना खाते थे. सुराही और घड़ों की जगह फ्रिज चला आया, ड्राइंग-रूम, बेडरूम, और बालकनी चली आई, डाइनिंग स्पेस और डाइनिंग टेबल चला आया- हम चुपचाप बदल गए.

घर ही नहीं, मोहल्ले भी बदल गए. दुकानों की जगह मॉल ने ले ली और मकानों के भीतर दुकानें खुलती चली गईं. यही नहीं, पुराने घरों को फोड़ते हुए बीच से अपार्टमेंट खड़े होते गए जिनमें बंटे हुए परिवार अलग-अलग हिस्सों में रहने लगे. शहरों में नया निर्माण इस तेज़ी से हुआ कि सारे शहर धूल से ढंके मिलने लगे. सड़कें चिकनी और चौड़ी हुईं और उन पर लोगों से ज़्यादा गाड़ियां चलने लगीं- एक-से-एक चमकदार गाड़ियां.

इक्कीसवीं सदी में कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, एक साइबर दुनिया आई और एसटीडी बूथ साइबर कैफे में बदल गए. इसी दौरान लोगों के हाथ में मोबाइल आया, फिर स्मार्ट फोन आया और फिर इसके साथ वह सोशल और डिजिटल मीडिया चला आया जिसने हमारी ख़त्म हो रही सामाजिकता को लगभग चरम पर पहुंचा दिया. अब हम समाज में कम जीते हैं, फेसबुक, एक्स और वॉट्सऐप पर ज़्यादा जीते हैं.

एक लेखक के रूप में इन सारे बदलावों को देखने-महसूस करने का एक अनुभव रहा है. कई बार इन पुराने घरों, पेड़ों, चारपाइयों, कुओं को लेकर एक नॉस्टैल्जिया घेरता है, संयुक्त परिवारों के आंगन में चलने वाली खिलखिलाहट और जीवंतता याद आती है, निजता के आक्रामक आग्रहों के आगे सिकुड़ते सामाजिक संबंध कुछ उदास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सारे बदलाव बुरे हैं. इन्होंने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है. एक स्मार्टफोन से हमने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है. पहले बिजली का बिल भरने में घंटों लगते थे. टेलीफोन आया तो उसका बिल भरने की नई कवायद शुरू हुई, बैंक में पैसा निकालने के लिए आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता था और कोई फॉर्म भरने के लिए बनाए जाने वाले डिमांड ड्राफ्ट में कभी-कभी तीन दिन तक लग जाते थे. रेलवे का टिकट कटाने के लिए आधा दिन गुज़ारना पड़ता था. लेकिन अब एक मोबाइल पर सबकुछ है- बैंक भी, बिजली बिल भी, टेलीफोन बिल भी. यही नहीं, जो घरेलू सामान और शाक सब्ज़ी हमें लाना कभी भारी नहीं लगा, वह भी अब ऑनलाइन सुलभ है. जिस चूल्हा जलाने को लेकर रघुवीर सहाय ने ‘पढ़िए गीता बनिए सीता’ जैसी यादगार कविता लिखी, वह पीछे छूट गया और उसकी जगह गैस सिलिंडर ने ले ली. पुराने बेडौल बर्तनों और आकारों वाले रसोई घरों की जगह अब नए किचेन हैं जिनमें डिज़ाइनर कैबिनेट होते हैं.

लेकिन हम सब इस बदलाव की आंधी में उड़ते हुए पत्तों जैसे हैं जिन्हें अभी तक ठिकाना नहीं मिला है. इस अनुभव को लिखना हमारी मजबूरी नहीं, ख़ुद को बचाने की एक क़वायद भी है. कारण दरअसल यह कि दुनिया हमारी मुट्ठी में नहीं, हम मोबाइल की मुट्ठी में हैं. अब स्मार्टफोन हमें चलाता है, जिसमें घुसे ऐप बताते हैं कि हमें क्या खाना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना-बिछाना और क्या देखना है. हम अब एक मस्तिष्कविहीन उपभोक्ता रह जाते हैं जिसे इस बात की परवाह नहीं दिखती कि यह सारा तंत्र कैसे खड़ा हो रहा है, इसे कौन चला रहा है और इसके पीछे कितने लोगों का शोषण है या इस चमक-दमक के पीछे कितना गहरा अंधेरा है.

लेकिन एक लेखक के तौर पर इन बदलावों से ज्यादा चकित मुझे वे राजनीतिक और वैचारिक बदलाव करते हैं जिन्होंने हमें लगभग दूसरा व्यक्ति, दूसरा लेखक बना डाला है. मैंने सत्तर के दशक में होश संभाला. जब इंदिरा गांधी द्वारा थोपा हुआ आपातकाल लगा था तब मेरी उम्र सिर्फ सात साल की थी और मुझे उसकी ज़्यादा स्मृतियां नहीं हैं. बस यह याद है कि मां के साथ एमए में पढ़ने वाले उनके मित्र राघव आलोक को पुलिस उठा ले गई थी और कुछ दिन बाद जब पापा उन्हें छुड़ाकर हमारे घर लाए थे तो उनके चेहरे पर सूजन और चोट के निशान थे.

इसी तरह अपने मोहल्ले के घरों में चुपके-चुपके गत्ते पर बनते लाल पोस्टरों की स्मृति है जिसमें इंदिरा विरोधी नारे लिखे होते थे. तो एक स्वाभाविक कांग्रेस विरोध के भीतर मेरी परवरिश हुई. 1977 की हार के बाद 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के बावजूद मुझे हारे हुए पक्ष में रहना मंज़ूर था, कांग्रेस के साथ खड़ा होना नहीं. फिर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद ‘बड़ा पेड़ गिरने से जो ज़मीन हिली’, उसमें देश भर में हज़ारों सिख मार दिए गए और कांग्रेस के प्रति अपना विरोध लगभग चरम पर चला गया. लेकिन तब भी मैंने पाया कि हम हारे हुए लोगों की कतार में थे क्योंकि बाद के वर्षों में जिन्होंने मंदिर निर्माण और मुस्लिम घृणा की सांप्रदायिक राजनीति में विराट भीड़ की भूमिका निभाई, वे तब खुद को कांग्रेसी मानते हुए सिखों को मारने और लूटने में लगे थे और उनके वोट से कांग्रेस 400 सीटों के पार चली गई थी.

बहरहाल, एक लेखक और पत्रकार के तौर पर सत्ता के विरुद्ध और हारने वालों के साथ खड़े होने का जो अभ्यास था, वह इन्हीं वर्षों में मेरे भीतर बद्धमूल होता चला गया. लेकिन मामला इतना भर नहीं था. अस्सी के दशक तक साम्यवादी सपना हमारी आंखों में झिलमिलाता था और हम कल्पना किया करते थे कि एक दिन पूंजीवाद की नींव पर टिकी यह इमारत भरभरा कर गिरेगी और न्याय और बराबरी पर टिकी एक समतावादी व्यवस्था आकार लेगी. तब हम सोवियत संघ से आई किताबें पढ़ा करते थे और टॉल्स्टॉय, गोर्की, चेखव, तुर्गनेव और दोस्तोएव्स्की को बिल्कुल अपने लेखकों की तरह पहचाना करते थे. ब्रेख़्त और नाजिम हिकमत हमें अपने दोस्त कवि लगते थे. फ़ैज़ को पढ़ते-सुनते हुए लगता था कि वह दिन दूर नहीं जब ‘तख़्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे’.

लेकिन हमारे देखते-देखते दुनिया बदल गई. शीत युद्ध बीत गया, सोवियत संघ टूट गया, यूरोप का नक्शा बदल गया और एकध्रुवीय दुनिया में उदारीकरण, खगोलीकरण और निजीकरण नए बीज शब्द हो गए. इस नव साम्राज्यवाद के कंधों पर सवार मनोरंजन उद्योग आया और सूचना क्रांति आई, जिसने दुनिया का एजेंडा बदल डाला.

भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की आंधी इतनी तेज़ हुई कि उसके आगे विचारधारा के सारे वृक्ष उखड़ गए. यही वह समय है जब हमने अपने गैरकांग्रेसवाद को गैरबीजेपीवाद में बदलते देखा, कांग्रेस हमें कुछ बेहतर और स्वीकार्य लगने लगी, वाम राजनीति जितनी ज़रूरी लगती रही, उतनी ही असंभव साबित हुई, केंद्र बेशक टूटे, लेकिन हाशियों में भी उपकेंद्र बन गए. साहित्य और राजनीति दोनों जगह अस्मितावाद का परचम लहराता नज़र आया. साहित्य में दलित अस्मिता, स्त्री अस्मिता, आदिवासी अस्मिता ने अपनी वैध जगह बनाई तो राजनीति में आंबेडकर और पेरियार सबसे मज़बूत प्रतीकों में बदले. गांधी और मार्क्स पीछे छूटते चले गए.

जब इतना कुछ बदलता रहा हो तो लेखक और उसकी कलम कैसे स्थिर रहे. लेखक अपने समय को कैसे पहचाने और लिखे? क्या यह पूरा यथार्थ उसकी रचनाओं में समा पाता है और क्या यह जादू की तरह बदलता समय उसकी पकड़ में आता है?

एक लेखक के तौर पर दो बुनियादी मूल्यों में मेरी आस्था रही है- समानता और सामाजिक न्याय. लिखते हुए इन्हीं दो मूल्यों को अपनी कसौटी बनाता रहा और अपने समय को भी इन्हीं पर कसता रहा. एक स्तर पर पाता हूं कि इस समय ने वर्चस्ववाद के बहुत सारे रूपों को तोड़ा है, बहुत सारी केंद्रीयता को ध्वस्त किया है, हिंसा के बहुत सारे रूपों को निषिद्ध किया है, लेकिन इसी समय ने बहुत सारी हिंसा को वैध भी बना डाला है- रूस-यूक्रेन, इज़रायल-हमास-हिज़्बुल्लाह और अब नए सिरे से सीरिया का गृह युद्ध.

लेकिन जहां ये युद्ध नहीं हैं, वहां क्या स्थिति है? लगातार सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा देने वाली, मॉब लिंचिंग को राजनीति का औज़ार बनाने वाली, बुलडोज़र को न्याय के उपकरण में बदलने वाली और अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पर तुली, विकास और राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद को लगभग अफीम में बदल डालने वाली एक विचारधारा सत्ता पर काबिज है और एक मूल्यविहीन भीड़तंत्र उसकी दैनिक अभ्यर्थना में लगा है. सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाहों का न ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है जिसमें हमारे अपने लोग, अपने परिजन भी शामिल दिखाई पड़ते हैं.

तो यह लेखक के लिए वाक़ई मुश्किल समय है. सच लिखना शायद इतना जोखिम भरा कभी नहीं था जितना अब है. सच को पहचानना भी लगातार मुश्किल होता गया है. हिंदी का लेखक पहले से ही अपने समाज में अनदेखा-अजनबी था, अब वह पराया भी हो गया है- अपनों की हिक़ारत का पात्र- क्योंकि उसे झूठ से लिथड़ी सांप्रदायिकता और देशभक्ति रास नहीं आती, वह फैलते बाज़ार और विकास की विसंगतियों को पचा नहीं पाता, वह इस लोकतंत्र के विद्रूप को उजागर करने का साहस दिखाता है.

यह मेरा समय है और मैं पा रहा हूं कि बहुत सारे नकली लेखक असली लेखन को खारिज कर उनकी जगह स्थापित हो रहे हैं. वही सारे मंचों पर हैं, वही सभी सूचियों में हैं, वही समारोहों में हैं और वही पुरस्कार की कतारों में भी हैं. तो यह लेखक के लिए हताश करने वाला समय है. लेकिन क्या हम लिखना छोड़ दें?

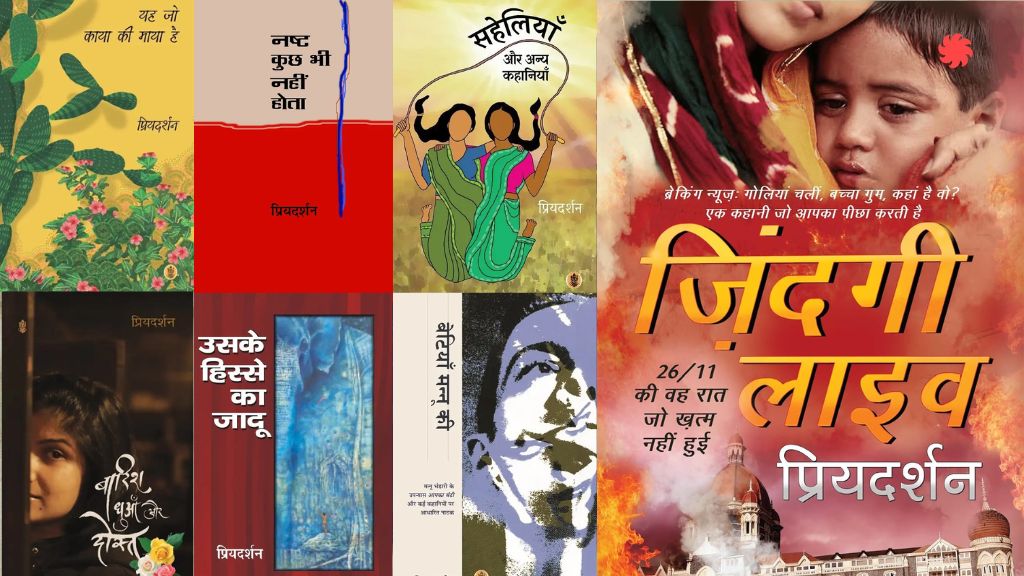

कम-से-कम मैंने इसलिए नहीं लिखना शुरू किया कि मुझे कुछ बदलना है. मुझे बस अपनी बात कहनी थी और उसी बात में ख़ुद को पहचानना था. मैं लिखता हूं क्योंकि इससे मुझे ख़ुशी मिलती है. तो मुझे लिखना अब भी ज़रूरी लगता है- बस अपने लिए, ख़ुद को बचाने के लिए- वह किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छा.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)

(इस श्रृंखला के सभी लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)