टूटे हुए सपनों की किरचें चुभती हैं. ऐसे में पेड़, पहाड़, पानी कुछ भी अच्छा नहीं लगता. सपने खेत के भीतर पलते हैं. पानी की बौछार पड़ते ही बाहर आ जाते हैं. सड़क किनारे खेलते पिल्ले के संग उछलकूद करते कि अचानक से एक दिन बहुत तेज रफ़्तार कार से टकराकर एक पिल्ला ‘कूं, कूं, कूं’ करता सड़क के बीचों-बीच दम तोड़ देता है. एक सपना और एक पिल्ला दोनों का ही समय खत्म हो गया. लेकिन बचे हुए पिल्लों का समय सड़क पर अभी भी टहल रहा है. पिल्ले, सपने और सड़क की गति एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है. सड़क पर चलते वाहन और सड़क पर चलते मनुष्य की गति एक-सी नहीं है. एक ही समय में जीवन की गति और तकनीक की गति एक समान नहीं है.

पेड़ से पत्ते झरते हैं. पेड़ में पत्ते उगते हैं. ये ऐसा विकट समय है कि किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो पत्तों को पूरी तरह से झरते देख सके. जो झरते हुए को नहीं देख सकता, वो उगते हुए को भी नहीं देख सकता. उगने और झरने के बीच आंखें अटकती हैं. एक दृश्य आंख में पूरी तरह अंटता नहीं कि दूसरा आ धमकता है. एक सीधी लकीर खींचने के लिए एक जीवन काफी नहीं है. हम देखना कुछ चाहते हैं, लेकिन दिखता कुछ और है. इस तरफ भी समय है, उस तरफ भी समय है. दोनों ओर अपार भीड़ है. चहुंओर तालियों की गड़गड़ाहट है. एक ही समय में कई समय है. एक ही जीवन में कई जीवन हैं. एक बगीचे में कई पेड़-पौधे हैं. पक्षी भी एक नहीं, कई हैं. एक में कई हैं, कई में एक है.

नोंकदार पेंसिल लिए समय को दर्ज करने की कोशिश ही करती हूं कि ऐन लिखने के समय पेंसिल की नोंक टूट जाती है. ऐन इसी समय जीवन से एक चीज़ कम हो जाती है. ज़ोर से सांस लेती हूं और समय को पकड़ने के लिए तेज गति की ट्रेन पर सवार हो जाती हूं. इस विश्वास के साथ कि जब गति असहनीय हो जाएगी तो ज़ंजीर खींच दूंगी. पटरियों को पार कर वहां पहुंच जाऊंगी, जहां जीवन अपनी समग्रता में दिपदिपा रहा होगा. जहां संघर्ष के सौंदर्य की किरणें और सूर्य की किरणें एकमेक हो रही होंगी. पूरी तरह भीतर और पूरी तरह बाहर.

जीवन की टोन पाने के लिए जीवन में बहुत गहरे धंसना होता है. समय को पकड़ने के लिए ट्रेन पर चढ़ी थी. जीवन को समझने के लिए ट्रेन से उतर गई हूं. मैं किसके साथ हूं? दोनों के साथ हमेशा की तरह. हमेशा की तरह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती. सबकुछ पकड़ने की कोशिश में सब कुछ रेत की तरह फिसलता चला जाता है.

क्या, ये समय मेरा समय है. क्या, मैं इस समय की हूं. समय को खोलने की कोई चाबी है क्या? अगर है भी तो किसके पास है. क्या वो चाबी किसी तहखाने की होगी या होगी किसी महल की? किसी झोपड़े की भी तो हो सकती है. लेकिन क्या झोपड़ों में भी ताला लगता है? तो फिर समय जहां कहीं भी रहता हो, झोपड़ों में तो नहीं ही रहता होगा.

क्या, ये संभव है कि आज हम समय के बारे में बात करते हुए सत्ताओं की बात न करें. हम राजनीति और राजनीतिक पार्टियों की बात किए बिना समय को व्याख्यायित कर सकते हैं, क्या? क्या, ऐसा हो सकता है कि हम अमीरी-गरीबी, धर्म-जाति की बात किए बिना समय की बात करें? लेखक का समय और समय का लेखक दोनों में अंतर है. श्रेष्ठ की समग्रता ही समय को पकड़ने की कोशिश है.

लेखक का समय क्या होता है? इसके क्या मायने हैं. क्या, अलग से कोई वायवीय शक्ति है जो यह निर्धारित करती हो कि फलां का समय फलां-फलां है. एक ही समय में सबका अपना-अपना समय है. घड़ी का समय यूं तो सबके लिए एक-सा होता है लेकिन हक़ीकत में ऐसा होता नहीं है. सबसे आसान सवालों के जबाव सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं. समूची मानव जाति और समूचा पशु-पक्षी जगत एक ही समय में विचरण करते हैं लेकिन जिस तरह वो अलग-अलग विचरण करते हैं, उसी तरह सबका समय भी भिन्न-भिन्न होता है. अच्छी शक्तियां और बुरी शक्तियां एक ही आबो-हवा में पलती और पल्लवित होती हैं. जिस समय में एक भला मानुष सांस ले रहा होता है, उसी समय में दुष्ट आत्माएं संसार को नरक में धकेलने की कोशिश कर रही होती हैं. तो, यही समय लेखक का समय है. ऐसा ही होता है. इसे हम प्रकृति का नियम नहीं कह सकते. मानव निर्मित समानता और असमानता एक साथ मौजूद है. समानता यह कि हम सभी इस देश के नागरिक हैं और असमानता यह कि सबके लिए नागरिकता के अलग-अलग अर्थ और मायने हैं.

एक ही समय में एक ही घाट पर दो समय एक साथ हैं. नर्मदापुरम के बांद्राभान घाट पर नर्मदा और तवा का संगम हो रहा है. सूर्य की लालिमा चारों ओर बिखर रही है. ढलते हुए सूर्य का सौंदर्य! दूर-दूर तक फैली रेत. नदी किनारे लाइन से खड़े, लोड होते हुए रेत के डंपर, अफ़रातफ़री, खनन और अवैध खनन. भागमभाग, सबसे पहले निकलने की अजीब-सी होड़, निर्ममता से भरी तेज गति. डंपर और बुलडोजर साक्षात यमदूत लग रहे हैं. दैत्याकार का रूप धरे वे एक नहीं, कई हैं.

इसके ठीक उलट इसी घाट पर दो परकम्मावासी नदी किनारे रेत पर बैठे हुए नर्मदा और तवा का संगम देख रहे हैं. उनके दो साथी तवा को पार कर उस तरफ नर्मदा का जल लेने गए हैं. सूर्य ढलने से पहले वे नदी को पार करते आ रहे हैं. अब वे चारों एक साथ एक जगह ‘हर-हर नर्मदे’ कर नदी को प्रणाम कर रहे हैं. इस समय वे जगत की सारी छलनाओं से दूर नदी-सा मन लिए हुए नर्मदा की परिक्रमा में डूबे हुए हैं. एक ही घाट पर इन दो दृश्यों के बीच ही कहीं लेखक का समय है.

समय को देखना, सोचना और कहना तीनों ही बहुत मुश्किल कार्य हैं. जिसमें सबसे मुश्किल है लिखना. वो भी एक ऐसे समय को जिसमें गुण सहमे-से दुबके पड़े हैं और अवगुण सम्राट बने बैठे हैं. यह ऐसा समय है जहां मानवीय गरिमा को बड़ी आसानी से कुचल दिया जाता है. ऐसा समय जब सारी दुनिया ही निर्ममता की पाठशाला बनी हुई है. हर दिन, हर समय हम कितने अधिक निर्मम हो सकते हैं, इसे बहुत ही आकर्षक और लुभावने ढंग से सिखाया जा रहा है. यही समय की ट्रेजेडी है और यही लेखक की भी ट्रेजेडी है. खुशहाली भी है और बदहाली भी है. युद्ध भी है और शांति भी है.

असमानता इतनी कि वो समानता लगने लगती है. चारों ओर ध्वंस ही ध्वंस है. कुछ बनाने के नाम पर आदमी बिना कुछ सोचे-समझे सबसे पहले पेड़ों को काट डालता है. रचने के नाम पर सबसे पहले विनाश की शुरूआत हो जाती है. सड़कें चौड़ी हो रही हैं. पुल रोशनी में जगमगा रहे हैं. नदियां सिकुड़ रही हैं. पहाड़ चीत्कार कर रहे हैं. मनुष्यता विस्थापित हो रही है. लेकिन उम्मीद की किरण भी इसी कुहासे से फूटती है. यह उम्मीद की किरण ही लेखक का समय है.

कोविड के बाद दुनिया कितनी बदल गई. इतनी बदल गई, जितनी कोई सोच भी नहीं सकता था. कोविड से पहले भी महामारी आई, लेकिन इतना बदलाव नहीं आया दुनिया में. कोविड ने तो दुनिया को हिलाकर रख दिया. उलट-पुलट दिया. जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमारे पास आने से पहले ही किसी और का हो जाता है, कहीं और चला जाता है. किसी का किसी के पास चला जाता है. कहीं का कहीं चला जाता है. जिससे सबसे ज्यादा दूर होते हैं, वही हमारे सबसे पास होता है. ये सही है, लेकिन इसका कोविड से क्या संबंध है. कोई संबंध नहीं है. कोविड ने यही तो किया है कि कुछ भी हो रहा है. किसी तरह का कोई तारतम्य नहीं. किसी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं. दिनोंदिन अमीरी-गरीबी की बढ़ती खाई. कोविड के बाद का जीवन. मंदिरों की बढ़ती भव्यता. नक्काशी, तेज रोशनी, पुजारियों का दुर्व्यवहार, बाबाओं का उदय, सत्संग में अपार भीड़. वीआईपी को प्राथमिकता. आम जन को दुत्कार. लंबी-लंबी लाइनें. अचानक आई बीमारियां. पल भर में ख़त्म होता जीवन.

ढहा दी गई बस्ती पर चलते हुए कितना कुछ ढहता जाता है. मन ऐसे ढहता है, जैसे तन ढह रहा हो. ढहा दिए गए को समतल किया जा रहा है. सारी बस्ती उजड़ गई. सिर्फ एक छोटी-सी मस्जिद और मंदिर बचे हैं. मंदिर-मस्जिद खुद सोच रहे हैं कि आखिर वे किसके लिए छोड़ दिए गए हैं या कि किसके लिए बच गए हैं. वे यह भी सोच रहे हैं कि आखिर वे बनते और बचते किसलिए हैं?

आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान ने उन्हें बनाया, बसाया, उसे बहुत आसानी से उजाड़ दिया जाता है पर इन इमारतों को उजाड़ना तो दूर कोई हटाने के बारे में भी सौ-सौ बार सोचता है. सिर्फ सोचता ही है, हटा तब भी नहीं पाता है. कैसा समय है ये, जिसमें ईंट-गारे भी हिंदू-मुसलमान हो गए हैं. मैं समय के बारे में सोचती हूं और समय है कि मेरी ओर पीठ किए खड़ा है.

समय और मुश्किल

ये मेरा समय है

जिसमें दर्ज नहीं मेरा होना

मेरा रहना, मेरा कहना.

मैं चुप हूं

मैं बहुत बोलती हूं

मैं वैसा नहीं कहती

जैसा तुम चाहते हो.

चुप तो मुश्किल

कहो तो मुश्किल

जागो तो मुश्किल

सोओ तो मुश्किल.

ये कैसा समय है

जिसमें

दूध की मुस्कान में भी खोजे जाते हैं अर्थ.

जिसमें चुप को कहना

और

कहने को चुप समझा जाता है.

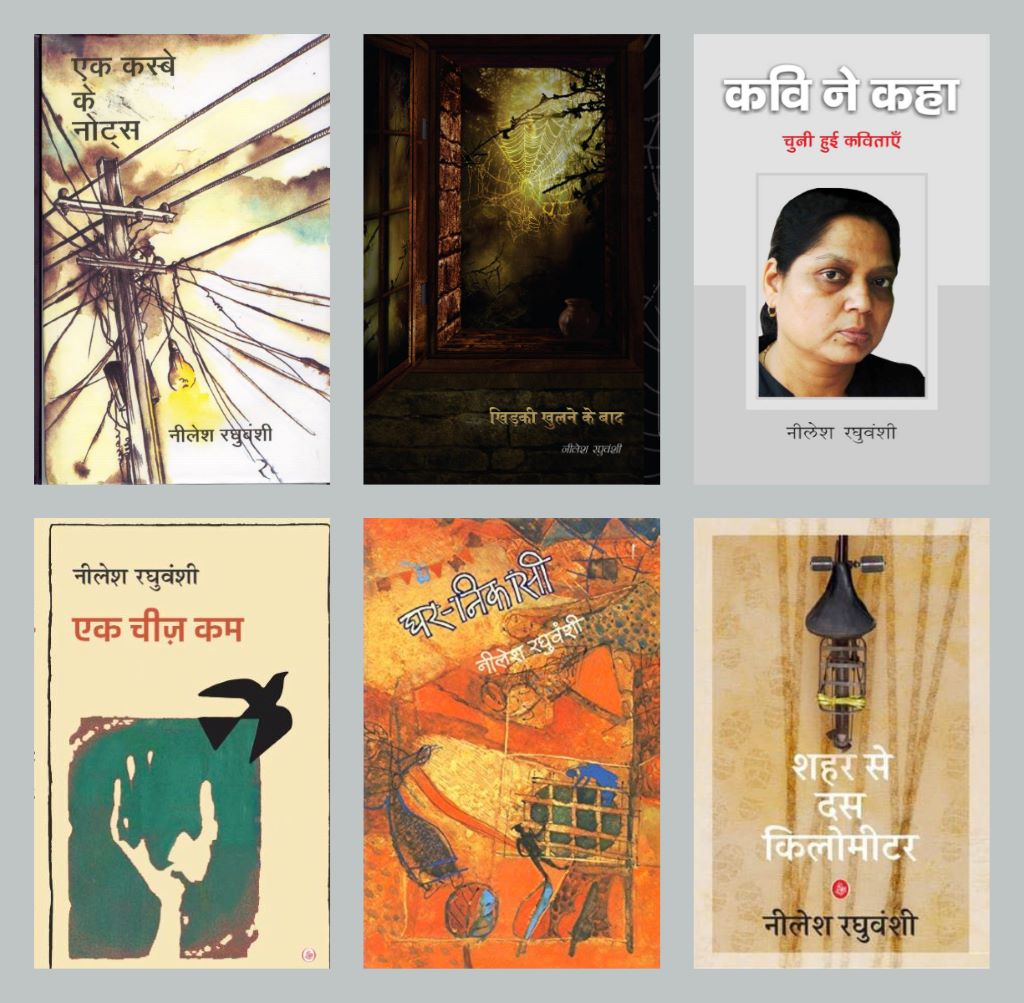

(नीलेश रघुवंशी कवि हैं.)

(इस श्रृंखला के सभी लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)