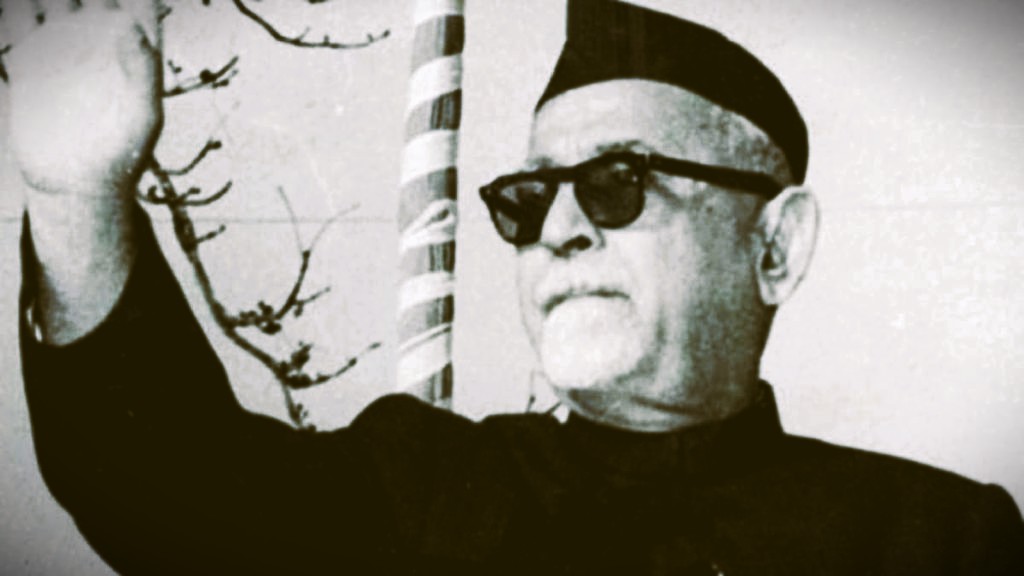

देश के अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले राष्ट्रपतियों की जो श्रृंखला स्मृतिशेष फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम से होती हुई अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय की महिला द्रौपदी मुर्मू तक आई है, उसकी पहली कड़ी रहे डाॅ. जाकिर हुसैन (जिनकी जयंती बीते 8 फरवरी को थी) की बाबत सबसे गौरतलब बात यह है कि उनके वक्त से लेकर अब तक उन्हें ‘अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय से आने वाले पहले राष्ट्रपति’ से ज्यादा ‘तीसरे राष्ट्रपति’ के तौर पर याद किया जाता रहा.

निस्संदेह, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके वक्त तक हमारी सामाजिक व राजनीतिक चेतनाएं इस सीमा तक दूषित नहीं हुई थीं कि उनमें सब कुछ, यहां तक कि सर्वोच्च पद पर आसीन देश का ‘प्रथम नागरिक’ भी ‘हिंदू-मुसलमान’ या ‘बहुसंख्यक-अल्पयसंख्यक’ के पचड़े में फंसकर रह जाए. या कि देश के सर्वोच्च पद के चुनाव में भी प्रत्याशियों के धर्म, संप्रदाय या जाति उनकी पात्रता से बड़ा मुद्दा बन जाएं और उन्हें प्रत्याशी बनाने वाली पार्टियां इसके बदले में उनके धर्म, जाति या संप्रदाय के लोगों के वोटों के एकमुश्त अपनी झोली में बरसने की उम्मीद करने लग जाएं.

यों, डाॅ. हुसैन की इस सर्वोच्च पद तक की यात्रा की भी एक बड़ी ही दिलचस्प अंतर्कथा है. इस अर्थ में हैरतअंगेज भी कि सार्वजनिक जीवन के उन दिनों के मूल्यों से अपरिचित और आज की राजनीति की पतनशील प्रवृत्तियों से पीड़ित हमारी आज की पीढ़ी को वह नाकाबिल-ए-एतबार भी लग सकती है.

छिपाई नहीं कामना

दरअसल, 1967 में उपराष्ट्रपति का अपना कार्यकाल खत्म होने को आ जाने तक डॉ जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद की रेस में ही नहीं थे. इसे यों भी कह सकते हैं कि तब उसके लिए आजकल जैसी रेस होती ही नहीं थी क्योंकि तत्कालीन विपक्ष उसके चुनाव में प्रतीकात्मक लड़ाई से आगे बढकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने की सोच भी नहीं पाता था. (राष्ट्रपति के चुनाव में शक्ति-परीक्षण की परंपरा भी सच पूछिए तो डा. हुसैन के निधन के बाद हुए राष्ट्रपति चुनाव से शुरू हुई.)

संभवतः इस ‘अजेयता’ के ही चलते कांग्रेस में उस राष्ट्रपति चुनाव के वक्त ‘गंभीर मतभेद’ उभर आए थे. उसके तेजतर्रार अध्यक्ष के. कामराज तत्कालीन राष्ट्रपति डाॅ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को (उनके पूर्ववर्ती डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद की तर्ज पर) दूसरा कार्यकाल देने के पक्ष में थे, इसलिए चाहते थे कि डॉ. राधाकृष्णन और डाॅ. हुसैन दोनों अगले कार्यकाल के लिए भी क्रमशः राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति बने रहें.

लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस मामले में कामराज से सहमत नहीं थीं और डाॅ. हुसैन भी एक और कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति पद पर रहने के इच्छुुक नहीं थे. कहते तो यहां तक हैं कि अपनी यह इच्छा जताने के लिए डॉ. हुसैन ने उपराष्ट्रपति निवास खाली करने के क्रम में वहां से अपना सामान अपने घर भेजना भी आरंभ कर दिया था.

लेकिन तभी अचानक उन्हें इंदिरा गांधी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने यह कहते हुए उसे स्वीकार कर लिया कि मैं अपनी कामनाओं से इतना निर्लिप्त नहीं हो सकता कि देश मुझे अपना सर्वोच्च पद देना चाहे और मैं उससे इनकार कर दूं.

बहरहाल, कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर 13 मई, 1967 को वे राष्ट्रपति बने तो उनकी जुबानी देश ने उनका परिचय इस रूप में जाना कि समूचा भारत उनका घर है, सभी भारतवासी उनके भाई बहन हैं और वे उन सबको शिक्षित देखना चाहते हैं. संयोग से अपने पूर्ववर्ती डाॅ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ही तरह वे भी शिक्षक और शिक्षाविद थे. लेकिन विडंबना यह कि उनके कार्यकाल के दो ही साल बीते थे कि 03 मई, 1969 को अचानक उनकी सांसें थम गईं.

इससे पहले उनकी ‘बहुविध’ सेवाओं के लिए उन्हें 1954 में पद्मविभूषण तो 1963 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया जा चुका था. बहुविध इस अर्थ में कि वे दृढ़प्रतिज्ञ स्वतंत्रता सेनानी, कुशल वक्ता, आशावादी व व्यावहारिक व्यक्तित्व के स्वामी तो थे ही, लेखक, साहित्य व कला के प्रेमी और शिक्षा प्रणाली में सुधारकर उसे आधुनिक बनाने के पैरोकार शिक्षाविद व आंदोलनकारी भी थे.

इस लिहाज से राष्ट्रपति होना उनका सबसे बड़ा परिचय जरूर था, एकमात्र परिचय नहीं था.

प्रसंगवश, हैदराबाद के जिस धनाढ्य व संभ्रांत मुस्लिम परिवार में 08 फरवरी, 1897 को यानी आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था, वह कुछ ही दिनों बाद उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में बस गया था. 1911 में जब वे 14 साल के ही थे, उनकी मां नाजनीन बेगम प्लेग की शिकार होकर दुनिया से चली गई थीं और उसके थोड़े से अंतराल के बाद उनके सिर से पिता का साया भी उठ गया था.

लेकिन संपन्नता की विरासत के कारण उनका किसी आर्थिक संकट से सामना नहीं हुआ और उनकी शिक्षा-दीक्षा में कोई रुकावट नहीं आई. इटावा में स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने एंग्लो-मुस्लिम ऑरिएंटल कॉलेज (अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) से कानून की पढ़ाई की, फिर जर्मनी जाकर अर्थशास्त्र में डाॅक्टरेट किया. एंग्लो-मुस्लिम ऑरिएंटल कॉलेज के दिनों में ही वे राष्ट्रवादी छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे और उससे निकलने के बाद देश में शिक्षा के प्रचार-प्रचार से जुड़े एक युवा समूह का नेतृत्व करते थे.

जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक

इसी युवा समूह की ओर से 29 अक्टूबर, 1920 को महज तेईस वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने साथी महमूद हसन देवबंदी की अध्यक्षता में मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी और अब्दुल मजीद ख्वाजा के साथ अलीगढ़ में नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी.

1925 में महात्मा गांधी की सलाह पर इस यूनिवर्सिटी को राजधानी दिल्ली स्थित करोलबाग में स्थानांतरित कर दिया गया था, फिर एक मार्च, 1935 को जामिया नगर में. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीतियों के प्रतिरोध को आगे बढ़ाने और मुस्लिम लीग के विभाजनकारी मंसूबों के विरुद्ध बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इस यूनिवर्सिटी को अब हम जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से जानते हैं.

दिलचस्प यह कि जैसे आजादी की लड़ाई के दौरान वैसे ही अभी भी यह संकीर्ण धार्मिक/सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पैरोकारों के निशाने पर रहती है.

यहां जानना दिलचस्प है कि डॉ. हुसैन न सिर्फ इसके संस्थापक बल्कि उद्धारक भी थे. जब वे जर्मनी में डाॅक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे तो यह विभिन्न समस्याओं के चलते बंद होने के कगार पर जा पहुंची थी. इसलिए स्वदेश लौटते ही उन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली और दो से ज्यादा दशकों तक उसके कुलपति पद का दायित्व भी निभाया. एक समय जब उसका संकट बहुत गहरा हो गया था, उन्होंने स्वेच्छया अपना वेतन डेढ़ सौ रुपयों से घटाकर अस्सी रुपये कर लिया था.

इसके कुलपति रहते हुए उन्होंने छात्रों को साफ-सफाई व अनुशासन की सीख देने के अभिनव प्रयोगों की कई मिसालें बनाईं. उनमें से एक यह थी कि जब उनके कई बार के आदेश के बावजूद छात्रों ने अनुशासित रहने और साफ-सुथरे कपड़े व चमकते हुए जूते पहनकर उसके परिसर व कक्षाओं में आने में कोताही बरती, तो एक दिन वे खुद उसके गेट पर ब्रश और पॉलिश लेकर बैठ गए और उधर से होकर गुजरने वाले छात्रों के जूते पाॅलिश करने लगे. इससे लज्जित छात्रों ने न सिर्फ उनसे माफी मांगी, बल्कि उनके आदेश पर अमल करना भी आरंभ कर दिया.

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया, जिसके एंग्लो-मुस्लिम ऑरिएंटल कॉलेज होने के दिनों में वे उसके छात्र रहे थे. अनंतर, उन्हें राज्यसभा की सदस्यता प्रदान की गई, लेकिन 1957 में बिहार के राज्यपाल नियुक्त होने पर उसे छोड़ देना पड़ा. पांच साल बिहार के राज्यपाल पद पर रहने के बाद 1962 में वे देश के दूसरे उपराष्ट्रपति बने.

समय-समय पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सेवा तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि से भी जुड़े. दिल्ली, कोलकाता, अलीगढ़, इलाहाबाद और काहिरा आदि विश्वविद्यालयों ने उन्हें उन्होंने डी-लिट् की मानद उपाधि से सम्मानित किया.

आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने युवाओं से सरकारी संस्थानों का बहिष्कार करने की अपील की तो उसके पालन में भी वे पीछे नहीं रहे थे. महात्मा के निमंत्रण पर वे प्राथमिक शिक्षा के लिए गठित उस राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी बने थे, जिसका गठन 1937 में स्कूलों के लिए गांधीवादी पाठ्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किया गया था.

उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की एकता, सामाजिक न्याय और सभी के लिए शिक्षा जैसे उद्देश्यों के लिए समर्पित किए रखा- इस मान्यता के साथ कि शिक्षा समाज को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)