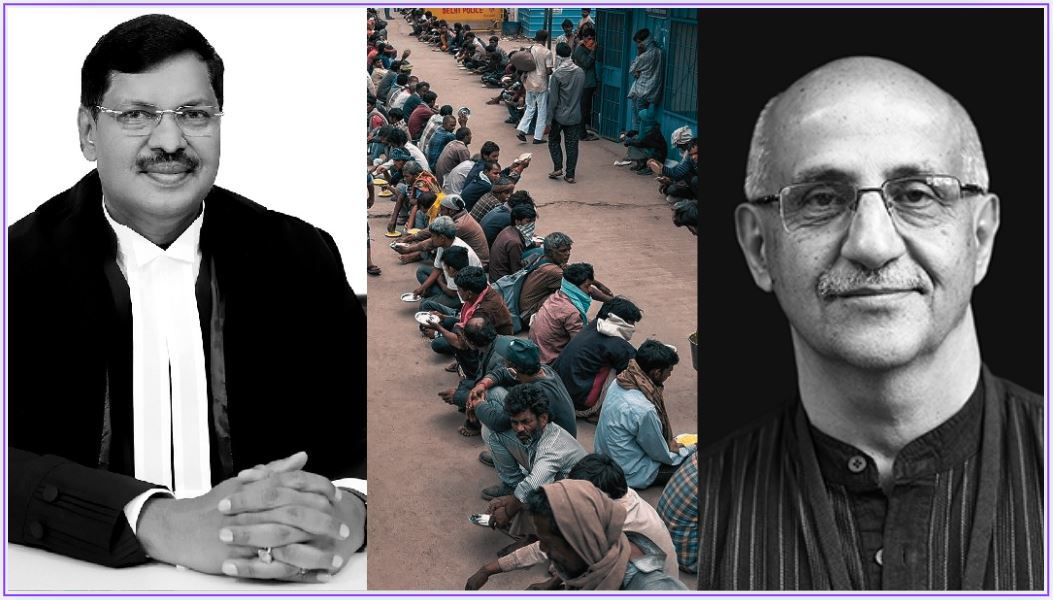

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई को मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने 15 फरवरी को एक सार्वजनिक खत लिखा है. इस खत का संबंध जस्टिस गवई की 12 फरवरी को की गई उस टिप्पणी से है, जिसमें उन्होंने एक सुनवाई के दौरान दिल्ली में बेघर लोगों के लिए आश्रयों के संबंध में बात करते हुए ‘परजीवी’ शब्द का इस्तेमाल किया था. हर्ष मंदर के अनुसार जस्टिस गवई द्वारा इस्तेमाल किए गए दो शब्दों, ‘परजीवी’ और ‘मुफ्तखोर’, ने उन्हें यह खत लिखने को बाध्य कर दिया.

पढ़ें हर्ष मंदर का पूरा पत्र…

आदरणीय जस्टिस बीआर गवई,

बेघर व्यक्तियों को आश्रय के प्रावधान से संबंधित सिविल रिट याचिकाओं की सुनवाई करते हुए 12 फरवरी 2025 को आपके द्वारा की गई टिप्पणियों का सम्मानपूर्वक लेकिन अत्यंत निराशा के साथ उत्तर देने के लिए मैं ख़ुद को बाध्य महसूस कर रहा हूं.

और चूंकि इसका संबंध देश भर के शहरों और क़स्बों में रहने वाले हमारे सबसे निराश्रित और वंचित नागरिकों के जीवन (और संभावित मृत्यु) से है, इसलिए मैं इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा हूं कि इस पत्र को सार्वजनिक तौर पर लिखूं और साझा करूं.

मेरा पत्र आपके उन शब्दों से संबंधित है, जब आपने कहा था: ‘मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इन लोगों को मुख्यधारा के समाज का हिस्सा न बनाकर, क्या हम परजीवियों का एक वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं? रेवड़ी बांटने के कारण, जब चुनाव घोषित होते हैं…लोग काम करने को तैयार नहीं होते हैं. उन्हें बिना कोई काम किए मुफ़्त राशन मिल रहा है! क्या उन्हें मुख्यधारा के समाज का हिस्सा बनाना बेहतर नहीं होगा ताकि वे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें?’ (जैसा कि पोर्टल लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया है).

मैं आपकी टिप्पणियों में प्रयुक्त दो शब्दों का विशेष रूप से जवाब दूंगा. एक है ‘परजीवी’ और दूसरा है ‘मुफ़्तख़ोरी’.

भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्चतम मंच है, जहां नागरिक न्याय और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं

मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्चतम मंच है, जहां भारत के नागरिक अंतिम विकल्प के तौर पर न्याय और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं. ऐसे नागरिक जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार से लगातार वंचित किया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय सचमुच उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है. और जिन शहरों में हम रहते हैं वहां रहने वाले बेघर लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन देश के दूसरे हिस्से में रहने वाले बेघर नागरिकों की तुलना में अधिक क्रूर ढंग से किया जाता है.

मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं उसके कई कारण हैं. सबसे पहले, आपने जिस मामले की सुनवाई करने के दौरान ये टिप्पणी की है मैं उसमें एक याचिकाकर्ता हूं. मैं ऐतिहासिक रिट याचिका 196/2001 पीयूसीएल बनाम भारत संघ (जिसे भोजन के अधिकार मामले के रूप में जाना जाता है) के लिए 12 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का विशेष आयुक्त था, जिसके कमिश्नर एन सी सक्सेना थे, जिसने बेघर लोगों के लिए आश्रय का प्रश्न उठाया था. मैं इस देश का एक नागरिक हूं. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले दो दशकों से, जब से मैं मध्य प्रदेश से लौटा और दिल्ली में रहने लगा तबसे मैंने दिल्ली और देश के कई शहरों में बेघर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ मिलकर काम किया है. मैं उन्हें क़रीब से जानता हूं और उन्हें अपनी बहन, भाई और बच्चा मानता हूं.

सबसे पहली बात, बेघर लोग कौन हैं? परजीवी होना तो बहुत दूर की बात है, वे शहर के सबसे निराश्रित और वंचित कामकाजी लोग हैं. उन्हें न तो सरकार से न ही श्रम क़ानून से किसी तरह की सुरक्षा मिलती है, न ही कोई यूनियन उनकी मदद को आता है. वे हर सुबह कुछ ख़ास सड़कों के चौराहे या नुक्कड़ पर जमा होते हैं, जिन्हें हम ‘लेबर चौक’ कहते हैं. उनके लिए न तो सर्दी होती है, न गर्मी, न ही बरसात. यहां वे अपने श्रम को बेचने के लिए खड़े होते हैं, जिसकी क़ीमत वे ख़ुद नहीं लगा सकते, जो आए, जितना दाम लगा जाए. ‘लेबर चौक’ इतिहास के ग़ुलाम बाज़ारों की तरह ही हैं. उन्हें बहुत कम वेतन पर बहुत कठिन काम के लिए ले जाया जाता है. कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें दूर दराज़ के खेतों में ले जाया जाता है और सचमुच ज़ंजीरों में जकड़कर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है. ये वे लोग हैं जो भारी बोझ ढोते हैं, हमारी सड़कें साफ़ करते हैं, हमारे घरों और दफ़्तरों का निर्माण करते हैं और हमारी शादी-ब्याह की पार्टियों में खाना बनाते हैं. परजीवी तो वे बिल्कुल नहीं हैं.

बेघर लोग निश्चित रूप से वे परजीवी नहीं हैं

बेघर पुरुष अक्सर पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक उलझन के कारण अपने परिजनों और समुदायों से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, और इस निराशा की भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि उनका जीवन कभी नहीं सुधर सकता. लगभग सभी मामलों में बेघर महिलाओं के ख़िलाफ़ लगातार होने वाली क्रूर घरेलू हिंसा ने उन्हें अपने घरों को छोड़ने पर बाध्य किया है. उनके पास ऐसी कोई सुरक्षित जगह नहीं होती है जहां वे अपने बच्चों के साथ वापस जा सकें, ऐसे में उनके पास केवल सड़कों को ही अपना घर बनाने का विकल्प रह जाता है. अकेले बेघर बच्चे अपने परिवारों के भीतर होने वाली क्रूरता, दुर्व्यवहार और अनाचार तथा अक्सर शराबी पिता या सौतेले पिता द्वारा की गई हिंसा के कारण घर छोड़ देते हैं. माताओं के साथ सड़कों पर रहने वाले बच्चों में से ज़्यादातर ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं जो सड़कों पर अकेली महिलाओं के लगातार बलात्कार से पैदा होते हैं. श्रीमान, निश्चित रूप से वे परजीवी नहीं हैं.

अब मैं उस आरोप की ओर आता हूं कि हम अदालत में अपनी याचिकाओं में बेघरों के लिए जो चाहते हैं वह ‘रेवड़ी’ है. 2010-11 की सर्दी में स्वस्थ शरीर वाले बेघर लोगों के मरने की सामान्य लेकिन दुखद ख़बरें ही थीं, जिसने पीयूसीएल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आयुक्तों के तौर पर डॉ. सक्सेना और मुझे उनके जीने के अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ करने के लिए प्रेरित किया.

जस्टिस दलवीर भंडारी और जस्टिस दीपक गुप्ता ने जनवरी 2012 को कई फ़ैसलों में, जिन्हें अब वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व माना जाता है, कहा, ‘राज्य के लिए सबसे कमज़ोर, निर्धन, असहाय लोगों के जीवन को संरक्षित और सुरक्षित रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है. बेघर लोग फ़ुटपाथों और सड़कों पर रहते हैं जिसकी वजह से उनका जीवन हमेशा जोखिम से घिरा रहता है और विशेष रूप से उत्तरी भारत में भीषण कड़ाके की ठंड में उनके जीवन पर और ज़्यादा ख़तरा मंडराने लगता है (इन पंक्तियों को मेरे कथन के रूप में देखा जाए)‘. उन्होंने फ़ैसला सुनाया कि ‘राज्य को कमज़ोर और बेघर लोगों के लिए रात्रिकालीन आश्रय स्थल की व्यवस्था कर संविधान के अनुच्छेद 21 का पालन करने के अपने मूल दायित्व का निर्वहन करना चाहिए‘.

नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस आदेश के परिणामस्वरूप देश भर में 2000 से अधिक आश्रय-गृह बनाए गए. जो संख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से कई गुना कम थी, लेकिन हमें उम्मीद बंधी कि यह बेघर लोगों के सम्मानपूर्वक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए देश के द्वारा बहुत देरी के साथ इस दिशा में उठाया गया पहला क़दम है.

हालांकि, इस आदेश के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में जिस तरह के आश्रय गृह बनाए गए उनमें स्वच्छता और सम्मान की बुनियादी शर्तों का पालन नहीं किया गया और ये टिन के शेड और अस्थायी संरचनाओं से अधिक कुछ नहीं थे. जिन्हें देखकर मुझे अक्सर विक्टोरियन इंग्लैंड के ‘ग़रीबों के घरों’ की याद आती थी, जिसमें रात में जीवित शवों को ठूंस दिया जाता था और दिन में बाहर निकाल लिया जाता था, केवल इसलिए ताकि सर्दी की वजह से उनकी मौत न हो जाए.

एक गरिमामयी जीवन के लिए आश्रय पर्याप्त नहीं है

निश्चित रूप से लोकतांत्रिक भारत बेहतर कर सकता था. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद वर्षों तक, पहले पीयूसीएल मामले में एक आयुक्त के रूप में, और फिर आपके सामने सुनवाई के मामले में एक याचिकाकर्ता के रूप में, हमने यह दलील देने की कोशिश की कि बेघर लोगों के लिए सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए सिर्फ़ एक आश्रय पर्याप्त नहीं है. हमें और अधिक आश्रय स्थलों की आवश्यकता है, उन्हें मानवीय गरिमा के मानकों के अनुरूप होना चाहिए, बेघर लोगों को मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड मिलना चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थानों और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की आवश्यकता है, पुरुषों और महिलाओं को सभ्य काम के अवसर चाहिए, किफ़ायती पौष्टिक भोजन आवश्यक है, और चूंकि हमारे अध्ययनों से पता चलता है कि बेघर लोगों को सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखा जाता है, क्या प्रत्येक बेघर आश्रय स्थलों को उप-स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है जहां सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं अपनी सेवा दें.

श्रीमान, तो ये वे ‘रेवड़ी’ है जिनकी हम भारत की सर्वोच्च अदालत से वर्षों से मांग कर रहे हैं, पहले पीयूसीएल मामले में आयुक्त के रूप में, और फिर वर्तमान मामले में उस मामले के बंद होने के बाद. दुख की बात है कि इन वर्षों में हमारे प्रयासों में बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है. समय-समय पर राज्य सरकारों को नोटिस भेजे जाते हैं, वे अदालतों में जाकर ज़मीनी स्तर पर बेघरों के लिए अपनी सरकारों द्वारा किए गए सभी कामों का बहुत अधिक प्रशंसनात्मक विवरण देते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मामलों में तथ्यों से बहुत दूर होते हैं. हमारे अध्ययनों से पता चलता है कि बेघर लोगों के मरने की संभावना उन लोगों की तुलना में पांच से दस गुना अधिक है जिनके पास घर है, और यह संभावना गर्मी और मानसून तथा विशेष रूप से सर्दियों में और भी अधिक बढ़ जाती है. हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के सहयोग से पता लगाया है कि दिल्ली में यमुना के तट पर रहने वाले अकेले बेघर पुरुषों में अनुपचारित टीबी का स्तर सबसे अधिक है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन ने दुनिया में कहीं भी नहीं पाया है.

जब फरवरी और मार्च 2023 में दिल्ली सरकार ने सराय काले ख़ां और यमुना पुश्ता में बेघर लोगों के नौ आश्रय स्थलों को ध्वस्त कर दिया, तब मामला और भी गहरा गया. ये पीयूसीएल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए निर्मित आश्रय स्थल थे. एक दशक बाद बेघर लोगों के बिना सूचित किए हुए, रात में सोते समय उन आश्रय स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया, इस तरह बेघर लोग फिर से बेघर हो गए. इन आश्रय स्थलों को जी-20 शिखर सम्मेलन प्रतिनिधियों के लिए नदी के किनारे रिवरफ्रंट बांस के बगीचे के निर्माण के लिए ध्वस्त कर दिया गया था, जिसे संभवतः हांगकांग के वाटरफ्रंट प्रोमेनेड की तर्ज़ पर बनाया जाना था. इस विध्वंस पर तुरंत रोक लगाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, आगे के विध्वंस पर स्टे लेने में हम कामयाब रहे, लेकिन दिल्ली सरकार ने और अधिक आश्रय स्थलों को ख़ाली करा लिया. कहां तो हम ‘रेवड़ी’ की मांग कर रहे थे, जिसे मैंने पहले सूचीबद्ध किया था, मगर अब हमारी याचिका दिल्ली में बचे उन कुछ आश्रय स्थलों की रक्षा करने और इस लगभग हारी हुई लड़ाई लड़ने तक सीमित हो गई है.

बेघर लोग सबसे सताए हुए कामकाजी हमवतन हैं

मैं फिर दोहराता हूं कि हमारी बेघर बहनें, भाई और बच्चे कतई ‘परजीवी’ नहीं हैं. वे हमारे सबसे सताए हुए कामकाजी हमवतन हैं – राज्य और समाज द्वारा निष्कासित और निराश्रित लोग जिनकी किसी को परवाह नहीं है. हर दिन बेघर लोगों से गुजरे बिना किसी भी भारतीय शहर में रहना, काम करना और यात्रा करना असंभव है. फिर भी हमारे पास इन बेघर निवासियों के लिए आश्रय, भोजन, काम और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है. सैकड़ों सालों से चले आ रहे जाति और लिंग उत्पीड़न ने हमें सामूहिक रूप से उदासीन बना दिया है. हमारे शहरों और क़स्बों में बेघर लोगों के प्रति राज्य और आम जनता द्वारा किया गया सुलूक हमारी असाधारण सांस्कृतिक जड़ता का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है. हम तीव्र पीड़ा और अन्याय को देखते हैं, लेकिन उससे मुंह मोड़ लेते हैं.

श्रीमान, मैं आश्वस्त हूं कि सच्चा न्याय हमेशा सार्वजनिक करुणा के साथ संबद्ध होता है. इसलिए हमने बेघर लोगों के गरिमामयी जीवन के अधिकार के लिए अपने गणतंत्र में न्याय सुनिश्चित करती सर्वोच्च संस्था, यानी आपकी ओर रुख़ किया. मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि आज़ादी के 78 साल बाद भारत की सर्वोच्च अदालत विनम्रता और ज़िम्मेदारी के साथ प्रत्येक बच्चे, महिला और पुरुष के अधिकारों की रक्षा करेगी जो किसी पथरीली सड़क पर खुले आकाश के नीचे अपनी रात गुज़ारने के लिए मजबूर हैं.

शुभकामनाओं के साथ,

सादर,

हर्ष मंदर