‘लखनऊ हम पर फिदा है, हम फिदा-ए-लखनऊ/आसमां की ताब क्या, हमसे छुड़ाए लखनऊ!’ पहले अवध, फिर संयुक्त प्रांत और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को समर्पित इस शे’र के कई अलग-अलग पाठ तो प्रचलित हैं ही, इसकी रचना के भी तीन बड़े दावेदार हैं : पहले नवाब वाजिद अली शाह, दूसरे मशहूर शायर शेख इमाम बख्श नासिख और तीसरे नौबत राय ‘नजर’.

लेकिन इसे रचा इनमें से किसी ने भी हो, जिया सबसे ज्यादा यशस्वी साहित्यकार स्मृतिशेष अमृतलाल नागर (17 अगस्त, 1916-23 फरवरी, 1990) ने ही. बावजूद इसके कि उनका जन्म आगरा के गोकुलपुरा मुहल्ले में हुआ था-भले ही उनके पितामह शिवराम नागर 1895 में ही लखनऊ आ बसे थे. अमृतलाल नागर के जीवन के 1940-1947 के बीच के सात सालों को छोड़ दें, जो उन्होंने बंबई (अब मुंबई) में फिल्मों की पटकथा और संवाद लेखन के साथ डबिंग व एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण में हाथ आजमाते हुए गुजारे, तो वे और लखनऊ एक प्राण दो देह ही रहे हैं. कह सकते हैं वागर्थविवसंपृक्तौ यानी वाणी और अर्थ जैसे एक रूप.

नवाबों के इस शहर के चौक में ही अवधसुलभ मस्ती व जिंदादिली के साथ, उन्हीं के शब्दों में कहें तो, जिंदगी की लैला को मजनू की तरह प्यार करते हुए अपनी अनवरत व बहुविध साहित्य साधना से उन्होंने प्रेमचंद के सच्चे वारिस की सर्वथा स्वतंत्र पहचान अर्जित की. साथ ही, कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय फलक छुए. इस सबके मद्देनजर कई आलोचक ठीक ही कहते है कि उनकी कृतियों में लखनऊ आत्मा की तरह बसता है.

हाईस्कूल पास वाइस चांसलर!

कहना मुश्किल है कि उनकी कृतियों में लखनऊ की मस्ती, जिंदादिली व रवानी गैरहाजिर होतीं, तो उनमें क्या होता! तब साहित्यकार/पत्रकार दयानंद पांडेय कैसे लिखते कि कहना कठिन है कि अमृतलाल नागर का दिल लखनऊ में धड़कता था या लखनऊ के दिल में नागर धड़कते थे. मनोहरश्याम जोशी भी चमत्कृत होकर ‘लखनऊ मेरा लखनऊ’ में क्योंकर लिखते कि ‘नागर जी जो बात कहते हैं, बेलाग कहते हैं और मुंह पर कहते हैं.’ तब डा. रामविलास शर्मा भी उनकी रचनावली में शायद ही उन्हें ‘हिंदी गद्य लेखन की प्रमुख मूर्ति’ मानते और कहते कि ‘उनके अंदर मानक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों की अद्भुत महारत देखने को मिलती है.’

बहरहाल, उन दिनों की स्थिति में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि लखनऊ के ऐतिहासिक चौक की एक तंग गली की ‘शाह जी की कोठी’ के नाम से प्रसिद्ध पुरानी हवेली में किरायेदार रहे और महज हाईस्कूल तक पढे़ नागर अपने स्वाध्याय के बूते ‘चौक यूनिवर्सिटी’ के वाइस चांसलर बने और बने तो आखिरी सांस तक रिटायर नहीं हुए. इस चौक के अनूठे भूगोल व वैविध्यभरे जनजीवन के वे यावत्जीवन इतने मुरीद रहे कि कभी निजी स्वामित्व वाले घर या सवारी की जरूरत महसूस कर उससे दूर जाना गवारा नहीं किया. उसकी तंग गलियों में बसी जिंदगियों में उन्हें पूरे हिंदुस्तान का दर्द धड़कता महसूस होता था और लखनऊ की किस्सागोई के तो वे कीर्तिस्तम्भ ही कहे जाते हैं.

1989 में साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता ग्रहण करते हुए अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि मेरे साहित्यिक कर्म ने मुझे यह सिखलाया कि मानवता से बड़ा और कोई धर्म नहीं है, इसीलिए धर्म मेरे लिए कभी सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ नहीं रहा. मैं मनुष्य में विश्वास रखता हूं और वस्तुतः मनुष्यता ही मेरा धर्म है. उनकी इस बात को उनके इस आचरण से मिलाकर देखें कि वे अपनी बेटी को स्कूल में प्रवेश दिलाने ले गए तो उसके प्रवेश फार्म के धर्म के कॉलम में ‘मानवता’ लिख आए थे, तो यह सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण या साक्ष्य की जरूरत नहीं रह जाती कि वे ‘अंदर कुछ और बाहर कुछ और’ नहीं थे. साहित्य के अतिरिक्त संगीत, इतिहास व पुरातत्व से जुडे विषयों में भी उनकी दिलचस्पी थी और नयापन जहां से भी मिले जाए, वे उसे ग्रहण कर लेते थे.

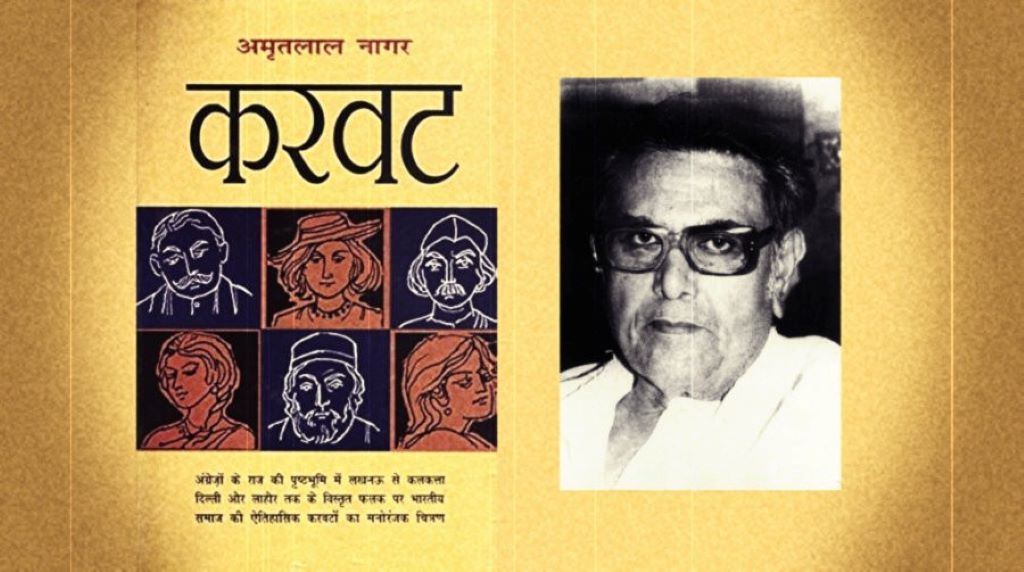

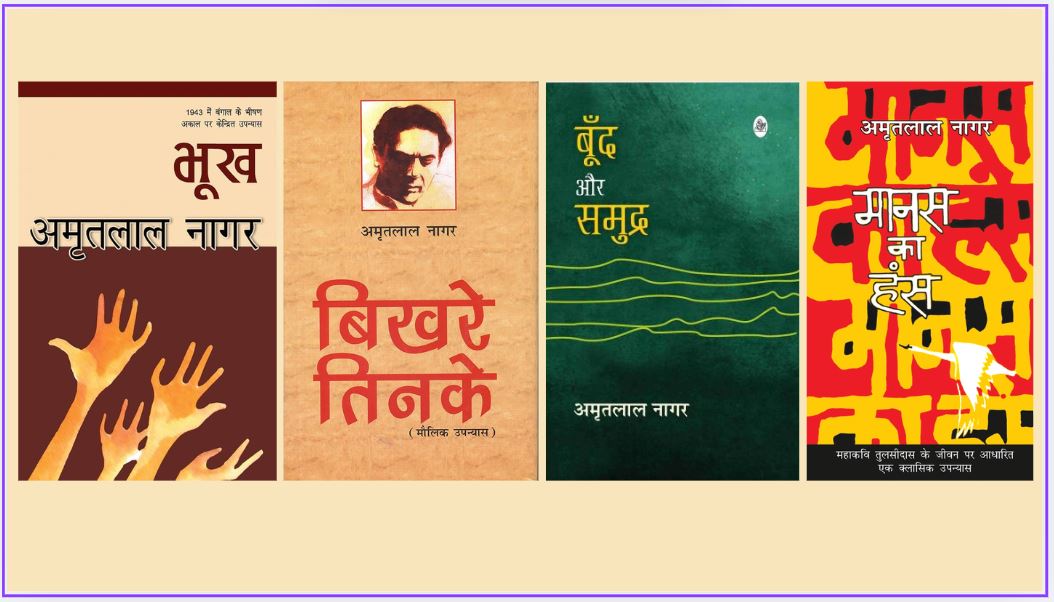

यों तो उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक और व्यंग्य आदि विधाओं में प्रभूत मात्रा में साहित्य-सृजन किया, और प्रायः हर कृति में कोई न कोई नई जमीन तोड़ने की कोशिश कर लखनऊ के इतिहास, समाज-शास्त्र, साहित्य और संस्कृति के अलग-अलग रंग दिखाये. लेकिन उनकी जो कृतियां उनकी पहचान को साहित्य से ज्यादा सरोकार न रखने वाले समाज तक भी ले ग्रीन और उसे व्यापक बनाया, उनमें से दो ‘ये कोठेवालियां’ और ‘गदर के फूल’ को अलग से रेखांकित किया जाता है.

यों पूरी की राजेंद्र प्रसाद की इच्छा

‘ये कोठेवालियां’ के सिलसिले में बताते हैं कि 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इच्छा प्रकट की कि कोई लेखक या पत्रकार वेश्याओं से भेंट करके उनके सुख-दुःख का हाल लिखता तो उन्हें प्रसन्नता होती. यह भी कहते हैं कि एक समय वे स्वयं यह काम करना चाहते थे, पर समयाभाव के कारण नहीं कर पाए थे. फिर हुआ यह कि उधर उन्होंने यह इच्छा जताई और इधर नागर के अभिन्न पत्रकार मित्र पं. रुद्रनारायण शुक्ल ने उनको विश्वास में लिए बिना ही एक संवाद समिति की मार्फत खबर प्रचारित करा दी कि राजेंद्र बाबू की इच्छा पूरी करने के लिए अमृतलाल नागर यह काम करेंगे.

फिर तो नागर के समक्ष इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया कि वे अपने मित्र का मान रखने के लिए यह काम करें. अंततः उन्होंने ऐसा ही किया और लखनऊ की तवायफों की जिंदगी पर ‘ये कोठेवालियां’ नामक पुस्तक लिखी और डॉ रामविलास शर्मा के कहने पर उसे अपनी घरवाली यानी जीवनसंगिनी प्रतिभा जी को समर्पित कर दिया.

‘गदर के फूल’ उन्होंने 1857 में अवध में प्राण-प्रण से लड़े गए देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के सौ वर्ष पूरे होने पर लिखी. इस क्रम में उस संग्राम की उन यादों को, जो सौ साल तक वक्त के थपेड़े सहने के बावजूद बची रह गई थीं, समेटने के लिए उन्होंने लगभग समूचे अवध का भ्रमण किया और जहां से उन्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ, उसका ऐसा बेलौेस वर्णन किया कि 1857 की डेढ़ सौवीं बर्षगांठ के दशकों बाद भी अवध में 1857 के विवरणों की बाबत ‘गदर के फूल’ की संदर्भ ग्रंथ जैसी मान्यता है.

इसकी बाबत वे कहते हैं : नवाबों के जमाने में लखनऊ बागों का शहर कहा जाता था. अंग्रेजों ने जो मोहल्ले उजाड़े, उस जगह घास उगवाकर उसे बाग का नाम दे दिया. गदर के कठिन दिनों का दुःख-सुख भोगे हुए तब के जवान और मेरे समय के बूढ़े लोग तब तक काफी संख्या में जीवित थे. क्रांति के दिनों की भुक्तभोगी बातों से प्रेरित होकर मैंने बाद में अवध के गांवों में घूम-घूम कर पुराने लोगों से गदर की कहानियां, उस समय की कविताएं, लोकगीत आदि सुने और ‘गदर के फूल‘ पुस्तक में उन्हें संकलित कर दिया. ऐसे ही गदर से संबंधित एक दुर्लभ मराठी पुस्तक विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर कृत ‘माझा प्रवास’ का ‘आंखों देखा गदर’ के नाम से हिंदी में अनुवाद किया.

उन्होंने लिखा है कि ‘मैं अपने जीवन में सर्वाधिक ऋणी स्व. शरतचंद्र चट्टोपाध्याय और स्व. प्रेमचंद का हूं.’

दरअसल, प्रेमचंद ने उन्हें सलाह दी थी कि जो भी लिखो, वास्तविक लिखो, जबकि शरतचंद्र से उन्होंने यह सीखा था कि लेखक को अपनी कलम से कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए. इन दोनों के बरक्स उनके पिता राजाराम नागर ने उन्हें सिखाया था कि लेखक के तौर पर उन्हें गरीबों की आवाज बनना चाहिए.

शरतचंद्र ने उन्हें यह दुनियादारी भी सिखाई थी कि एक रुपया कमाओ तो एक चवन्नी खर्च करो, तीन आगे के लिए बचाकर रखो. बहुत जरूरत पड़ जाए तो दो चवन्नी खर्च कर लो, दो बचा कर रखो. फिर भी काम न चले तो तीन खर्च कर लो, एक बचा लो. उसके बाद भी कोई आपदा आ पड़े तो चौथी भी खर्च कर लो लेकिन उधार लेकर किसी भी हालत में खर्च मत करो.

उनके पास ज्ञान को झटकने का ‘जौनपुरिया बाबा का एक मंत्र’ भी हुआ करता था, ‘जौने चीज के पाछै लागौ, जेबकतरा अस लागि रहौ, लागि रहौ, लागि रहौ, मौका पावौ काटि लौ.’

वे अपनी पी़ढ़ी के लेखकों व साहित्यकारों को परस्पर जोड़ने में तो लगे ही रहते थे, जो नये लेखक उनसे मार्गदर्शन लेने आते, उन्हें भी निराश नहीं करते थे. कहते थे कि वे आलस्य और निकम्मेपन जैसे शत्रुओं से छुटकारा पा लें और साहित्यिक मूल्यों के प्रति अपनी आस्था को कमजोर न पड़ने दें तो उन्हें ‘चहुं ओर अंधेरा’ नहीं सतायेगा और सम्यक दृष्टि भी मिल जायेगी और मंजिल भी. इसीलिए उन्हें हिंदी की नई व पुरानी पीढ़ी के बीच की कड़ी कहा जाता है. अपने पात्रों को रचने में तो वे परकाया प्रवेश जैसे अनुभव से भी गुजर जाते और मानते थे कि अपने साहित्य द्वारा उन्होंने इतिहास का निर्माण भी किया है.

बोलकर लिखाते थे!

यहां यह जानना भी दिलचस्प है कि वे निरे साहित्यकार नहीं थे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था-साइमन कमीशन के विरोध में भी, विदेशी कपड़ों की होली जलाने में भी और क्रांतिकारियों तक संदेश पहुंचाने में भी. और यह तब था, जब उन्हें लेखन का सफर शुरू कि महज तीन साल हुए थे कि उन्होंने पिता राजाराम नागर को गंवा दिया था और परिवार की जिम्मेदारियों से बंध गए थे. उनकी पढ़ाई छूट गई थी. हमारी आज की पीढ़ी में कम ही लोग जानते होंगे कि उन्होंने अपनी ज्यादातर कृतियां लिखीं नहीं बल्कि बोलीं यानी बोलकर लिखाई हैं. संघर्ष के दिनों में उनका बोला हुआ लिखने वाली कई प्रतिभाएं बाद में नामचीन लेखक व सम्पादक हुईं. इनमें मुद्राराक्षस और अवध नारायण मुद्गल के नाम भी शामिल हैं.

नागर मेघराज इंद्र के नाम से कुछ कविताएं भी लिख गए हैं, तस्लीम लखनवी नाम से कई हास्य-व्यंग्य भी और कुछ बाल साहित्य भी. कुछ समय तक उन्होंने लखनऊ के ऐतिहासिक नवलकिशोर प्रेस और अपने वक्त की प्रतिष्ठित पत्रिका ‘माधुरी’ के संपादकीय विभाग में ‘श्रमदान’ भी किया था.

उनको अपने पिता के मित्र पं. माधव शुक्ल के अतिरिक्त बाबू श्यामसुंदर दास व पं. ब्रजनारायण चकबस्त जैसी प्रतिभाओं का स्नेह प्राप्त था, जबकि जयशंकर प्रसाद और निराला उनके घनिष्ठतम मित्र थे.

विडंबना यह कि प्रभूत लेखन के बावजूद उनके लिए जीवन कभी बहुत आसान नहीं हो पाया और परिस्थितियां उन्हें बार-बार टूटन के कगार तक ले जाती रहीं. अलबत्ता, वे किसी न किसी तरह उनसे कतराकर निकल जाते रहे. 1981 में साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया, तो उम्मीद थी कि आगे हालात खुशगवार हो जाएंगे, लेकिन 1990 में वे बीमार हुए तो पद्मभूषण देने वाली सत्ता ने याद दिलाये और अनुरोध किए जाने के बावजूद उनके समुचित इलाज की व्यवस्था में रुचि नहीं ली और 23 फरवरी, 1990 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)