इसीलिए तो नगर-नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू,

मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था!

जिनका दुःख लिखने की ख़ातिर मिली न इतिहासों को स्याही,

क़ानूनों को नाखुश करके मैंने उनकी भरी गवाही.

जले उमर-भर फिर भी जिनकी अर्थी उठी अंधेरे में ही,

खुशियों की नौकरी छोड़कर मैं उनका बन गया सिपाही.

चमचम चूनर-चोली पर तो लाखों ही थे लिखने वाले,

मेरी मगर ढिठाई मैंने फटी कमीज़ों के गुन गाये!

§

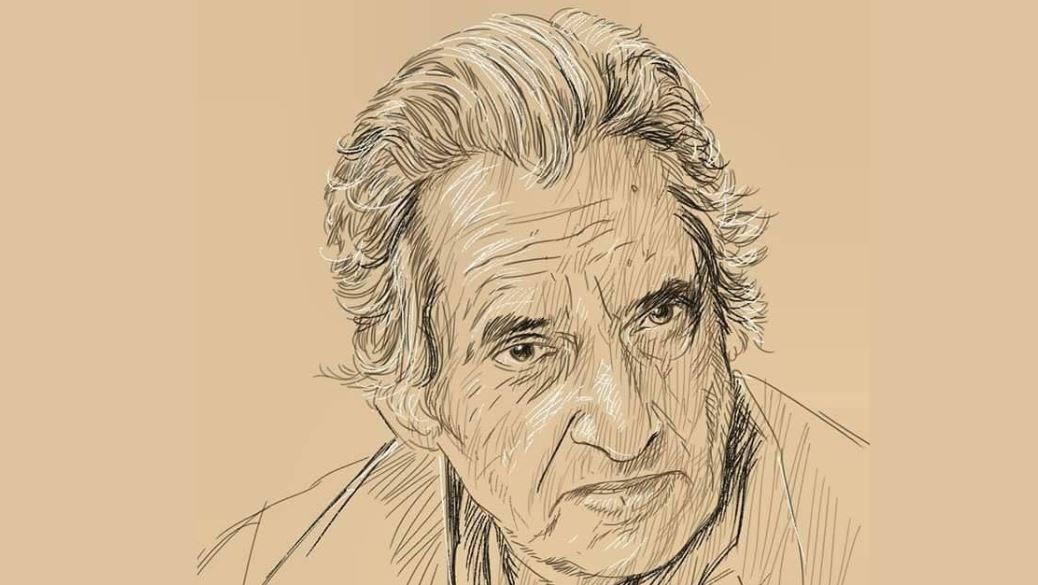

बताने की जरूरत नहीं कि ये पंक्तियां ‘हिंदी गीतों के राजकुमार’ स्मृतिशेष गोपालदास नीरज (04 जनवरी, 1925-19 जुलाई, 2018) के अपने समय के एक बेहद लोकप्रिय गीत की हैं. नीरज को आमतौर पर प्रेम, माधुर्य व लय के कवि के तौर पर जाना जाता और कहा जाता है कि प्रेम को वे त्योहार की तरह जीते थे. अपनी इस छवि के बावजूद वे फटी कमीज़ वालों के प्रति इतनी संवेदना बचाकर रख पाए तो शायद इसलिए वे स्वयं भी उन्हीं के बीच से आए थे.

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक गांव में अपने जन्म के महज 6 साल बाद उन्होंने अपने पिता ब्रजकिशोर सक्सेना को खो दिया था. लेकिन उनकी नियति को जैसे इतना ही काफी नहीं लगा था, इसलिए उनके किशोर होते ही उसने उन्हें घर की ज़िम्मेदारियों के बोझ से भी दबा दिया था. चूंकि गरीबी के कारण घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल था, उन्हें पापी पेट का सवाल हल करने के लिए नाना प्रकार के पापड़ बेलने पड़े थे.

इसके बावजूद 1942 में उन्होंने अपनी प्रतिभा के बूते हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और पढ़ाई के साथ किसी सुभीते की नौकरी की तलाश में लग गए थे. इस क्रम में उन्होंने कचहरी में टाइपिस्ट बनने से लेकर सिनेमाघर में काम करने तक किसी से भी परहेज नहीं किया था.

शैक्षिक योग्यता बढ़ने के साथ उन्होंने पहले कानपुर फिर मेरठ व अलीगढ़ के कॉलेजों में नियुक्तियां पाईं. लेकिन अलग-अलग कारणों से कहीं भी टिक नहीं सके.

कारवां गुज़र गया…

अलबत्ता, इस बीच उनकी कवि प्रतिभा लगातार निखरती रही और उसने उन्हें बालीवुड यानी फिल्मों की मायावी दुनिया का शो ( दिखावे) और शोहरत भरा सफर भी करा दिया. यह और बात है कि वहां उन्हें फिल्मों की मांग के अनुसार अपनी क्रिएटिविटी (रचनात्मकता) से समझौता कर उसकी सीमाएं तय करना गवारा नहीं हुआ और अंततः गीतों व कविताओं की कवि सम्मेलन वाली दुनिया ही रास आई.

इस दुनिया में रहते हुए उन्होंने क्रमशः चार पीढ़ियों के कवियों के साथ काव्यपाठ किया और उनके बीच ‘पुल’ बनाया. तिरानवे साल के होने को आए और उम्र इस संसार को अलविदा कह देने पर जोर देने लगी तो एक गीत में उससे भी कह दिया, ‘गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं.’ फिर यह पूछे बगैर भी नहीं रह सके, ‘ऐसी क्या बात है, चलता हूं अभी चलता हूं.’

अकारण नहीं कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ उन्हें ‘हिंदी की वीणा’ कहा करते थे और उनकी कई ग़ज़लें और गीत आज, उनके दुनिया छोड़ जाने के साथ साल बाद भी, काव्यप्रेमियों की जुबान पर इस तरह चढ़े हुए हैं कि कहीं उनका जिक्र भर छिड़ जाए तो वे उन्हें गुनगुनाने लगते हैं. खासकर उनका ‘कारवां गुज़र गया’ शीर्षक गीत, जिसे उन्होंने बीती शताब्दी के सातवें दशक के पूर्वार्द्ध में रचा था.

कहते हैं कि उस समय इस गीत की ऐसी धूम मची थी कि जैसे ही वे किसी कवि सम्मेलन में खड़े होते, श्रोताओं की ओर से इसी को सुनाने की फरमाइशें शुरू हो जातीं और तब तक जारी रहतीं, जब तक वे उन्हें पूरी नहीं कर देते. वैसे भी वह हिंदी कविताओं की वाचिक परम्परा का दौर था और वे इस परम्परा के सबसे चमकीले सितारे हुआ करते थे.

लेकिन बाद में मोहम्मद रफी के स्वर में यह गीत, गीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म ‘नई उमर की नई फसल’ का हिस्सा क्या बना, उन्होंने आमतौर पर कवि सम्मेलनों में इसे सुनाना ही बंद कर दिया. श्रोता बार-बार फरमाइश करते तो उनका जवाब होता- ‘इस गीत को सुर-सम्राट मुहम्मद रफ़ी गा चुके भाई, अब मैं इसे कैसे गाऊं भला?’

उनके निकट रहे लोग बताते हैं कि खुद पर अपनी मर्जी से लगाए गए इस प्रतिबंध को वे अपवादस्वरूप ही तोड़ते थे. कोई बहुत इसरार करता तो बात को रफी की आवाज की तारीफ की ओर मोड़ देते थे.

यों, किसी की प्रशंसा को लेकर उनके रवैए को लेकर यह जानना दिलचस्प है कि एक बार उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ‘कोरी भावुकता का कवि’ बता डाला था, जबकि कहते हैं कि वे उनके मित्र भी थे.

आलोचकों से शिकायत

समय के साथ उनके अनेक अन्य गीतों व ग़ज़लों ने भी भरपूर लोकप्रियता पाई. मिसाल के लिए- अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए. आग बहती है यहां गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए?… अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़के कुल शहर में बरसात हुई. …बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी को प्यार करता हूं….और… जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा. वगैरह-वगैरह.

प्रसंगवश, उनके फिल्मी गीतों के हिस्से में भी कुछ कम प्रशंसाएं नहीं आईं. उत्कृष्ट फिल्मी गीत लेखन के लिए उनको लगातार तीन बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले. लेकिन कोई भी उन पर पड़ी ‘कारवां गुज़र गया’ की गहरी छाप को धुंधला नहीं कर पाया. इस गीत का कारवां है कि आज भी गुजरने को नहीं आ रहा, चलता ही चला जा रहा है. उन्हीं के शब्दों में ऐलान सा करता हुआ कि ‘नीरज से पहले गीतों में सब कुछ था, पर प्यार नहीं था !’

विडंबना कि कवि सम्मेलनों में अपने प्रशंसकों का अपार स्नेह पाने के बावजूद नीरज को इस बात का दंश जीवन भर सालता रहा कि हिंदी साहित्य के आलोचकों ने उनके साहित्यिक मूल्यांकन में बहुत उपेक्षा व उदासीनता बरती. उन्हें फिल्मों का गीतकार भर मानते रहे और साहित्यकार के तौर पर उनको एक कोना तक नहीं दिया, जहां वे अपनी धूनी रमा सकें.

एक बार तो इस दंश से व्यथित होकर वे यह कहने की हद तक चले गए थे कि उनके गीतों की लोकप्रियता ही उनकी दुश्मन बन गई है और उसने उनके प्रति कई तरह की ईर्ष्याओं को जन्म दे डाला है. तब उन्होंने अपने एक गीत में यह सवाल भी जैसे किसी और के बजाय स्वयं से ही पूछ डाला था कि ‘पदलोभी आलोचक कैसे करता दर्द पुरस्कृत मेरा?’ फिर एक अन्य गीत में चुनौती-सी दी थी कि ‘भूल पाओ तो मुझे तुम भूल जाना!’

अच्छी बात है कि उनकी यह चुनौती अभी भी कायम है और वे न सिर्फ हिंदी काव्यप्रेमियों के बल्कि उनके बाहर के संसार की यादों में भी बसे हुए हैं. उनके इस संसार से जाने से पहले देश की सरकार ने उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्मभूषण से सम्मानित किया था, जबकि 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सर्वोच्च यश भारती पुरस्कार से नवाजा, फिर भाषा संस्थान का अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा भी दिया था.

जब लोकसभा चुनाव लड़े

हां, उनके जीवन का एक और पहलू भी है, आज की तारीख में जिसकी बाबत बहुत कम ही लोग जानते हैं.

1967 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने मित्रों के आग्रह पर राजनीति को पाक-साफ करने के नारे पर कानपुर सीट से चुनाव लड़ा था. इसके बावजूद कि उनके पास चुनाव में खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे और इसके लिए उनको मित्रों द्वारा जुटाए गए चंदे पर निर्भर करना पड़ा था.

इस चुनाव में उन्होंने अपनी कई सभाओं में मतदाताओं से अपील की थी कि उनमें जो भ्रष्ट, चोर या बेईमान हों, वे उन्हें कतई वोट न दें. जानकारों के अनुसार इस चुनाव में कांग्रेस ने पहले उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने की पेशकश की, फिर टिकट देने के बजाय समर्थन का वायदा किया था. लेकिन उनके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर देने के बाद मुकर गई. थी. तब उन्होंने यह कहते हुए चुटकी ली थी कि यह क्या कि अब वह न मुझे समर्थन देने की बात कर रही है, न मुझसे समर्थन लेने की.

इस स्थिति के बावजूद उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में मतदाता उन्हें सुनने आए और उनमें से साठ हजार ने तो उनको वोट भी दिया था. कहते हैं कि नीरज का भ्रष्टों, चोरों व बेईमानों के वोट नकार देना मतदाताओं के मानस में गहरे तक घर कर गया था और साफ हजार वोट उनको तब मिले थे, जब चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में उनके चुनाव मैदान से हट जाने की बात फैला दी गई थी.

मतगणना में वे तीसरे स्थान पर रहे थे, तो कांग्रेस का उम्मीदवार भी जीत नहीं पाया था. उसे भी दूसरे स्थान से ही संतुष्ट रहना पड़ा था. उस समय नीरज का सपना था कि देश के साहित्यकार हर लोकसभा चुनाव में हर सीट पर अपने बीच से एक प्रत्याशी खड़ाकर मिलकर उसका चुनाव अभियान चलाएं और उसे जिताकर मतदाताओं को नया विकल्प उपलब्ध कराएं.

उनका यह सपना तो खैर आज तक पूरा नहीं हो सका, लेकिन उस चुनाव में उनका विविधताभरा अनूठा चुनाव अभियान कानपुर की गलियों में रहने वाले वयोवृद्ध लोगों को अभी भी नहीं भूला है. वे कहते हैं कि उन्होंने भले ही, वह चुनाव नहीं जीता, लेकिन कानपुरवासियों का दिल जीत लिया था.

सेवक को दे गए घर

अंत में उनकी दरियादिली का एक वाकया. 2018 में 19 जुलाई को अपने निधन से कुछ दिनों पहले उन्होंने इटावा के इकदिल इलाके में स्थित अपना पुश्तैनी घर अपने बिहारी नाम के सेवक को दे दिया था. हालांकि, इस घर से उनकी अनेक पुरानी यादें जुड़ी हुई थीं और वे जब भी इटावा आते, इसी में ठहरते थे. तब वहां बिहारी उनकी देखभाल किया करता था. उनके चले जाने के बाद घर की देखभाल की जिम्मेदारी भी वही संभालता था.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)