गरीब का पहला और सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, उसका पेट होता है, जबकि दूसरा दुश्मन उसका सिर, जो झुकना ही नहीं चाहता…

महान संकल्प ही महान फल का जनक होता है और जीना कला ही नहीं, बल्कि तपस्या है, जिसमें ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता….

जीवन के युद्ध में जीतता वह है, जिसमें शौर्य, धैर्य, साहस, सत्व और धर्म होता है….

इस संसार में सबसे बड़ा दुख है ‘न समझा जाना’ और इसके विपरीत सबसे बड़ा सुख है ‘समझा जाना.’

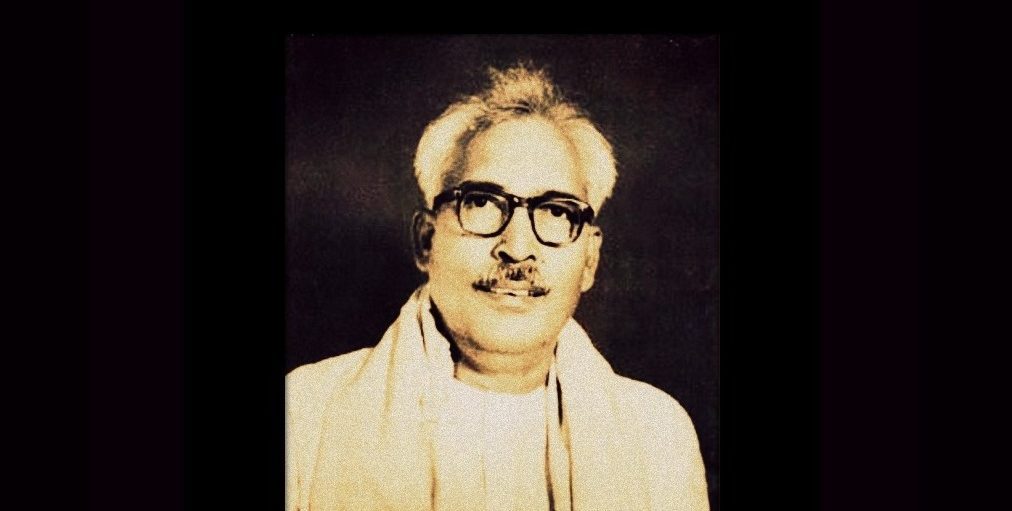

इधर-उधर से लिए गए ये कुछ ऐसे सूत्रवाक्य, कहना चाहिए, विचार हैं, जिन्हें हिंदी के उद्भट आलोचक, उपन्यासकार व निबंधकार आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी (19 अगस्त, 1907–19 मई, 1979) भांति-भांति से अपने शिष्यों के साथ साझा किया करते थे.

कहते हैं कि इस उम्मीद में कि वे शिष्य उनके इन विचारों को क्रमशः आगे, और आगे ले जाएंगे. उनका सौभाग्य कि उनके ज्यादातर शिष्यों, खासकर अंतेवासियों ने उनको निराश नहीं किया.

शिष्यों की थाती

आगे बढ़ने से पहले जान लेना चाहिए, उनके इन शिष्यों में इंदिरा गांधी से लेकर गौरापंत ‘शिवानी’, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, रामदरश मिश्र, शिवप्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी तक शामिल रहे हैं. इनमें गांधी देश की प्रधानमंत्री रहीं तो अन्यों में कोई नामचीन आलोचक, कोई संपादक तो कोई साहित्यकार.

लेकिन इसके परे ये सबके सब जिस एक साझा परिचय पर गर्व करते रहे हैं वह उनके आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के शिष्य होने का है. उन हजारीप्रसाद द्विवेदी के, जिन्होंने छायावाद के बाद युग में हिंदी को स्वतंत्र देश की जरूरतों के अनुरूप बनाने के विभिन्न उपक्रमों में अपना अनथक योगदान दिया और उसकी सेवा में कुछ भी उठा नहीं रखा.

इस क्रम में उन्होंने जिन अनेक शिष्यों की प्रतिभा को नए संस्कार व आयाम दिए, उनमें कोई शांतिनिकेतन से उनके दो दशकों के जुड़ाव में उनके निकट आया, तो कोई काशी हिंदू विश्वविद्यालय या पंजाब विश्वविद्यालय के उनके दिनों में. लेकिन जो भी जहां भी आया, जल्दी ही उनकी नई गुरु-शिष्य परंपरा का ऐसा पुष्प बन गया, जिसने भरपूर सौरभ बिखेरकर अपनी पहचान बनाई.

ऐसी पहचान कि आचार्य द्विवेदी को अपने सृजन के साथ उसके सृजन का श्रेय भी दिया जाने लगा. सोचिए जरा, किसी ऐसे गुरु के निकट, जिसका गुरुत्व सच्चा है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसे उसके शिष्यों के कामों से भी जाना और पहचाना जाए?

आचार्य द्विवेदी ने यह बड़ी खुशी इसलिए कुछ ज्यादा ही पाई कि उन्होंने पुरानी गुरु-शिष्य परंपरा को उसकी पोंगापंथियों व रूढ़ियों के गह्वर से बाहर निकाल कर नए प्रगतिशील रूप व अर्थ दिए और आदर्श बनाया.

उन्होंने अपनी अनूठी निबंध शैली, लालित्यभरी उपन्यासकला और तर्कसंगत व्याख्या व सम्यक मूल्यांकन पर आधारित आलोचना पद्धति को तो अपने शिष्यों तक पहुंचाया ही, उन्हें अपने इतिहास-बोध व परंपरा-चिंतन से भी लाभांवित कराया.

साथ ही उन्हें यह भी बताया कि हिंदी के उन्नयन के लिए जरूरी है कि उस पर दावा करने वाले देश की दूसरी भाषाएं भी पढ़ें. उन्होंने स्वयं भी संस्कृत व बांग्ला के साथ अंग्रेजी का विशद अध्ययन कर रखा था.

उनके आरंभिक जीवन पर जाएं तो उनको ‘हजारी प्रसाद’ नाम दिए जाने के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प वाकया है.

दरअसल, 1907 में 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में उनका जन्म हुआ तो विद्वान पिता अनमोल द्विवेदी और माता ज्योतिष्मती ने उनके लिए बैजनाथ द्विवेदी नाम चुना और रखा था. उनके बरक्स कुछ परिजन उन्हें भोलानाथ भी कहा करते थे.

लेकिन एक संयोग इन नामों पर बहुत भारी पड़ा. वह यह कि जिस दिन वे पैदा हुए, उसी दिन उनके नाना ने एक मुकदमे में एक हजार रुपये जीते थे. तब एक हजार रुपये आज जितने कम नहीं होते थे इसलिए नाना ने अपनी उस बड़ी जीत को यादगार बनाने के लिए अपने नाती का नाम हजारीप्रसाद रख दिया, तो उनके आगे माता-पिता व परिजन किसी की नहीं चली.

बहरहाल, प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1923 में हजारीप्रसाद काशी चले गए और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा. इतनी तेजी से आगे बढ़े कि 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि हासिल करने तक संत कबीर के फक्कड़पन को अपना आदर्श मानने लगे.

शांतिनिकेतन में दो दशक

उसी वर्ष नवंबर में उन्होंने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में अध्यापन शुरू किया और वहीं रहते हुए ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’ और ‘कबीर’ जैसी अनेक प्रतिष्ठित कृतियां रचीं.

उन्होंने ‘लाल कनेर’ नाम से गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का हिंदी अनुवाद किया और शांति निकेतन में ‘हिंदी भवन’ भी स्थापित कराया. आगे उन्होंने ‘अनामदास का पोथा’, ‘चारु चंद्रलेख’ और ‘पुनर्नवा’ जैसे उपन्यासों के साथ प्रभूत मात्रा में आलोचना के ग्रंथ और निबंध भी लिखे.

उनके उन दिनों के व्यक्तित्व का शब्दांकन करते हुए बलराज साहनी (जो शांतिनिकेतन में उनके आत्मीयों में से एक थे और बाद में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हुए) ने लिखा है:

द्विवेदी जी जीवन-प्रेमी व्यक्ति हैं और एक जीवंत व्यक्ति की तरह जीवन स्थितियों को तटस्थ होकर देख सकते हैं. दूसरों पर भी हंस सकते हैं और अपने पर भी. उनमें जीवन के चरम उद्देश्य साहित्य-कला की आर्यता (श्रेष्ठता) के प्रति गहरी श्रद्धा है. ज्ञान और अनुभव के लिए अतोषणीय भूख है. सुई से लेकर सोशलिज्म तक सभी वस्तुओं का अनुसंधान करने के लिए उत्सुक रहते हैं. किसी विषय पर उनकी धारणाएं अचल नहीं होतीं.

लेकिन शांति निकेतन को बीस साल साल देने के बाद 1950 में उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव मिला, तो वे उसका मोह नहीं छोड़ पाये. संभवतः इसलिए कि वहां उन्होंने कभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मार्गदर्शन पाया था.

लेकिन यह मोह उन पर इस मायने में बहुत भारी पड़ा कि नियुक्ति के 10 साल बाद 17 अन्य प्राध्यापकों के साथ उन्हें बीएचयू से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद उनको पंजाब विश्वविद्यालय जाना पड़ा.

फिर-फिर बनारस

लेकिन 1967 में धरती अपनी धुरी पर फिर इतनी घूम गई कि उन्हें दोबारा बनारस बुलाकर बीएचयू के हिंदी विभाग का अध्यक्ष व अगले बरस रेक्टर बना दिया गया. इसके तीन साल बाद 1970 में उनको उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया और 1972 से वे आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष रहे.

जानकार बताते हैं कि वे अपने शिष्यों के प्रति जितने उदार थे, विरोधियों के प्रति उतने ही सहनशील. तिस पर अंतिम दिनों में उन्हें हासिल हुए एक और सौभाग्य से उनके अपनों व विरोधियों दोनों को ईर्ष्या हो सकती है.

दरअसल, 19 मई, 1979 को ब्रेन ट्यूमर ने दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी जान ली, तो उनके कमरे के बाहर खडे़ तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण (जो कई दिनों से सब कुछ छोड़कर उनकी तीमारदारी में लगे हुए थे) अपनी रुलाई नहीं रोक पाये थे.

दूसरी ओर, रायबरेली में राजनारायण के हाथों पराजित व प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ हुईं उनकी शिष्या इंदिरा गांधी ने उनके निधन की खबर मिलते ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था, क्योंकि उनकी रुलाई रोके नहीं रुक रही थी और अपनी आदत के अनुसार वे किसी के भी सामने आंसू नहीं बहा सकती थीं.

प्रसंगवश, आचार्य के शिष्य और जाने-माने आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी ‘व्योमकेश दरवेश’ नामक कृति में उनके शांतिनिकेतन के वक्त के पुण्यों का स्मरण करते हुए लिखा है: द्विवेदी जी के चलते शांतिनिकेतन हिंदी साहित्यकारों, हिंदी प्रेमियों और हिंदी विद्यार्थियों का प्रमुख स्थल बन गया.

काव्यतीर्थ तो वह गुरुदेव के चलते था ही, लोग वहां रवींद्रनाथ ठाकुर के दर्शन करने आते, साथ में द्विवेदी जी का सत्संग लाभ भी करते. बाद में तो द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व के कारण शांतिनिकेतन हिंदीवालों का भी कुछ वर्षों तक तीर्थ बना रहा.

लेकिन शिष्य की इस नज़र के बरक्स उनको अभिन्न की नजर से देखें तो बकौल बलराज साहनी, शांतिनिकेतन वाले द्विवेदी जी में ‘दोष’ भी थे. साहनी के संस्मरण के ही शब्दों में:

वे ढीलम-ढालम रहते हैं. हजामत हफ्ते में एक बार से अधिक नहीं करते. तिस पर जो व्यक्ति पहली नजर में उन्हें जंच जाए, उसकी खैर, जो न जंचे उसे सामने बिठाकर उसके मुंह की ओर देखते रहते हैं. इसलिए कई महानुभाव शांतिनिकेतन से यह धारणा बनाकर लौटते हैं कि द्विवेदी जी बैरागी आदमी हैं. प्रशंसात्मक पत्रों को फाड़कर फेंक देते हैं.

अखबारों में तस्वीरें छपवाना बुढ़ापे के लिए स्थगित कर रखा है. रुपये-पैसे की परवाह नहीं करते….ऐसा आदमी न हंसे, तो कौन हंसे? इसका प्रमाण है कि जिस मंडली के साथ शाम को सैर पर निकलते हैं, उसका अट्टहास मील के घेरे में कान को चीरता है. उनके शुभचिंतक शांतिनिकेतन से आने वाले बटोहियों से प्राय: यही सवाल-जवाब करते संतुष्ट हो जाते हैं- ‘पंडित जी हंस रहे हैं ना?’, ‘हां हंस रहे हैं.’

मतलब, पंडित जी हंस रहे हैं, तो शांतिनिकेतन में सबकुछ ठीक-ठाक है.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)