पिछले दिनों पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश ने डॉक्टरों (जिन्हें कई हल्कों में ‘दूसरा भगवान’ कहा जाता है) की खराब लिखावट के पुराने मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया. यह चर्चा इस मायने में बहुत जरूरी है कि कई जानकार और भुक्तभोगी यहां तक कहते हैं कि विधि का लेख कोई पढ़ ले तो पढ़ ले, ‘दूसरे भगवानों’ का लिखा केमिस्टों व फार्मासिस्टों को छोड़ कोई नहीं पढ़ सकता और कई बार तो इन दोनों को भी अटकलों से काम चलाना पड़ता है.

यह और बात है कि डॉक्टरों की लिखावट ही नहीं और भी बहुत कुछ खराब है और इतना खराब है कि देखकर कहने का मन होता है कि डॉक्टर साहब, यह आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसे नहीं थे!

लेकिन पहले उनकी लिखावट की ही चर्चा. इसके बावजूद कि कुछ शोधकर्ताओं को उसे खराब मानने से ही इनकार है, कई भुक्तभोगी इस लिखावट की सिकंदर की लिखावट से तुलना करते हैं, जिसे कुछ दिन बाद वह स्वयं भी नहीं पढ़ पाता था.

कहा जाता है कि अपने युद्ध अभियानों के दौरान उसने अपनी पत्नी को जो पत्र लिखे थे, वह उन्हें पढ़ नहीं पाई तो यह सोचकर सहेजकर रख दिया कि लौटेगा तो उसी से पढ़वा लेगी. लेकिन लौटने पर उसने वे पत्र उसके सामने रखकर पढ़ने को कहा तो उसका उत्तर था, ‘अब छोड़ो भी. इतने दिनों बाद मैं इन्हें कैसे पढ़ सकता हूं?’

स्वाभाविक ही, कई मित्र व्यंग्य में कहते हैं कि जिसकी लिखावट खराब होती है, वह सिकंदर हो जाता है. लेकिन डॉक्टरों का इस तरह सिकंदर होना भला क्योंकर गवारा किया जा सकता है?

बहरहाल, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी लिखावट का मामला किसी भुक्तभोगी द्वारा नहीं उठाया गया. नौकरी दिलाने के बहाने रेप, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से जुड़े एक मामले में अभियुक्त की जमानत पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने तब इसका स्वत: संज्ञान-सा लिया, जब वे एक सरकारी डॉक्टर की लिखी पीड़िता की मेडिको-लीगल रिपोर्ट को एकदम से नहीं समझ पाए. उन्हीं के शब्दों में कहें तो उसका ‘एक भी शब्द नहीं’.

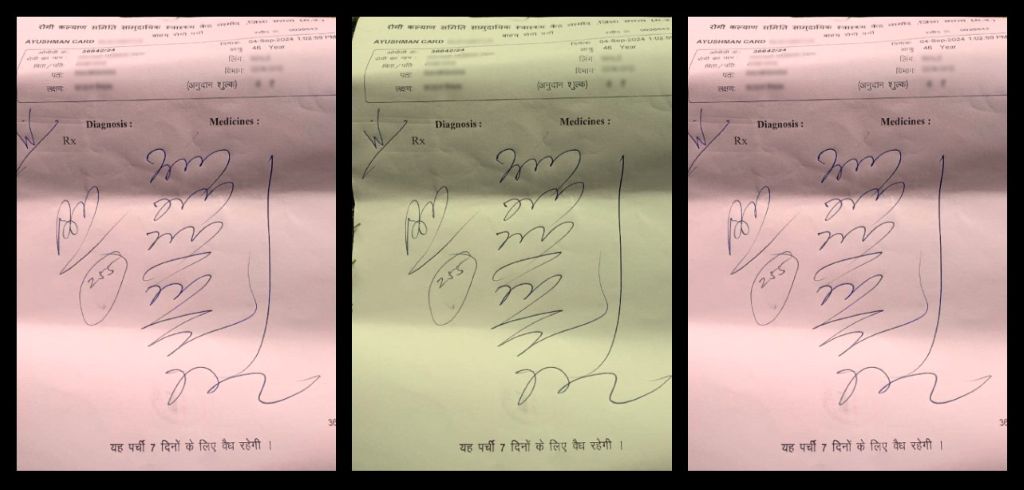

तब उन्होंने अपने आदेश में इसका जिक्र करते हुए लिखा कि ताज्जुब है कि इस कंप्यूटरों के जमाने में भी सरकारी डॉक्टर मरीजों के लिए हाथ से ऐसे पर्चे लिख रहे हैं, जिन्हें कुछ केमिस्टों को छोड़कर शायद ही कोई पढ़ सकता हो.

उन्हें इस बात पर भी हैरत हुई कि ऐसा तब है, जब स्पष्ट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन किसी भी मरीज का मौलिक अधिकार है ताकि वह उसके लिए प्रस्तावित दवाओं और उनके अच्छे या बुरे असर के बारे में सुभीते से जान सके. इस अधिकार की सुरक्षा के लिए जस्टिस ने सरकार से कहा कि वह मेडिकल स्कूलों के पाठ्यक्रम में लिखावट का भी एक पाठ शामिल करे. साथ ही डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए टाइमलाइन खींचे और तब तक डॉक्टर बड़े व साफ अक्षरों में दवाएं लिखें.

इस आदेश के बाद बीबीसी से बातचीत में डाक्टरों की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली ने यह बात तो मानी कि कुछ डॉक्टरों की लिखावट समस्या पैदा करती है, लेकिन साथ ही उन्होंने इसका सारा ठीकरा डॉक्टरों की व्यस्तता पर फोड़ते हुए कह दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में डिजिटल या स्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन दे पाना बहुत मुश्किल है.

अलबत्ता, उन्होंने यह मुश्किल आसान होने तक डॉक्टरों को सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करने और पर्चे मोटे व पठनीय अक्षरों में लिखने का मशविरा दिया.

बदलेंगे हालात?

यहां कामना ही की जा सकती है कि उनके मशविरे का असर हो और हालात सुधर जाएं. लेकिन ऐसा होना बहुत आसान नहीं लगता. इससे पहले ओडिशा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी डाक्टरों की खराब लिखावट पर सवाल उठा और अफ़सोस जता चुके हैं.

2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाया था कि कई डाॅक्टर हत्यारों के शिकार हुए लोगों के पोस्टमार्टम तक की रिपोर्ट्स ऐसी लापरवाही से लिखते हैं कि वे जजों के पल्ले नहीं पड़तीं. ऐसे ही एक मामले में पानी सिर से ऊपर होता पाकर उसने एक कड़ी चेतावनी भी जारी की थी.

दवाइयों के पर्चे हाथ से लिखने पर पूर्ण प्रतिबंध की तेलंगाना में चली एक मुहिम के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी 2016 में ही आदेश दिया था कि हर डॉक्टर को जेनेरिक नाम वाली दवाएं स्पष्ट रूप से और बड़े अक्षरों में लिखनी चाहिए. इसके चार साल बाद 2020 में, देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने संसद को बताया था कि राज्यों में चिकित्साधिकारियों को इस आदेश का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार दिया गया है.

इसके बावजूद ज्यादातर डॉक्टर अभी भी ऐसे अंदाज़ में पर्चे लिखते हैं, जैसे उनके व दवा विक्रेताओं के बीच उन्हें पढ़ने के लिए कोई कूट भाषा प्रचलित हो. कई बार मेडिकल स्टोरों के कर्मचारी भी ये पर्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते और अनुमान के आधार पर गलत दवाएं दे देते हैं. नतीजा?

एक रिपोर्ट के अनुसार, चिकित्सकीय लापरवाही के 80 प्रतिशत मामलों में डाक्टरों की खराब लिखावट की भूमिका होती है. यह मरीजों पर कितनी बुरी बीतती है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि डॉक्टर के पर्चे में की गई एक दशमलव की चूक भी अनर्थकारी हो जाती है. एक दशक पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त ही देश में कोई दस हजार लोग हर साल डाक्टरों की खराब लिखावट के चलते उसका गलत मतलब समझकर दी गई मिलते-जुलते नाम वाली गलत दवाओं के शिकार होकर अपनी जानें गंवा रहे थे.

सवाल है कि चिकित्सा जगत में अभी भी ऐसे अनर्थों को लेकर पर्याप्त जागरूकता और सतर्कता क्यों नहीं बरती जा पा रही? और क्यों डाक्टरों की खराब लिखावट का मामला खराब लिखावट तक ही सीमित नहीं है?

तथ्य यह है कि डॉक्टर बनना चाहने वाले छात्र जो कड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके डाक्टरी की पढ़ाई के लिए अर्ह होते हैं, उनमें भी इतनी अस्पष्ट लिखावट से सफल नहीं हुआ जा सकता. जाहिर है कि उनकी लिखावट डाक्टर बन जाने के बाद ही खराब होती है और उसकी खराबी उनकी लापरवाही से ही नहीं, मरीजों के प्रति उनकी संवेदनहीनता से भी जुड़ती है.

आजकल हम अपने चारों ओर देखते हैं कि डॉक्टरों की संवेदनहीनता ने मरीजों की जान बचाने के उनके धर्म को उनसे जो भी और जैसे भी बने, वसूल लेने के धंधे में बदल दिया है. इस धंधे में मरीजों का ठीक से परीक्षण न करना और उनकी बात पूरी हुए बिना ही पर्चा घसीट देना भी शामिल है.

क्या आश्चर्य कि उस हिप्पोक्रेटिक ओथ का हाल भी बहुत बुरा है, जिसमें डॉक्टर प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अपनी योग्यता और परखशक्ति के मुताबिक मरीज की किसी भी नुकसान या अन्याय से रक्षा करेंगे. इस शपथ को लिए बिना वे डाक्टर बन ही नहीं सकते.

ये पंक्तियां लिखते-लिखते जौनपुर से यह विचलित कर देने वाली खबर आई है कि वहां जिला महिला अस्पताल में एक डॉक्टर ने प्रसव पीड़ा से कराहती एक महिला को देखने और उसका इलाज करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह दूसरे धर्म की, मुसलमान थी.

आवां ही खराब!

यह खबर, जिसकी जांच की घोषणा की गई है, सही है तो कौन कह सकता है कि डॉक्टरों की सिर्फ लिखावट खराब है? यह तो उनके सारे आंवें के ही खराब हो जाने का संकेत है. इसका भी कि सांप्रदायिकता की सड़ांध से समाज के कई हल्कों के बजबजाने लग जाने के बजाय जो चिकित्सा जगत अभी तक उससे बचा हुआ था, वह भी उसके जहर से संक्रमित होने लग गया है. इस संक्रमण के खतरों की बाबत सोचकर भी कंपकंपी आती है.

यह तो खैर हम पहले से देखते आ रहे हैं कि सरकारी डॉक्टरों की यूनियनें कभी इस बात को लेकर हड़ताल नहीं करतीं कि उनके अस्पतालों में समुचित उपकरण व सुविधाएं नहीं हैं, जिसके कारण उनके लिए मरीजों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना कठिन हो रहा है. उनके अस्पतालों में अटी पड़ी गंदगी से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती-मरीजों के घंटों तक डाॅक्टर के इंतज़ार के लिए अभिशप्त अथवा पेयजल व शौचालय की पर्याप्त सुविधाओं से वंचित होने से भी नहीं.

वे इसको लेकर भी आवाज नहीं उठातीं कि सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र और उसके मुनाफे का दखल लगातार बढ़ाती जा रही हैं, जिससे डॉक्टर दूसरे भगवान की अपनी परंपरागत पुरानी पहचान से अलग होते जा रहे हैं.

और उनकी नई पहचान कैसी है, इसे समझने के लिए यह एक ही मिसाल काफी है कि महाराष्ट्र, खासकर उसके बीड़ जिले, में महिला कृषि श्रमिकों की मजबूरी का लाभ उठाकर उनके गर्भाशय निकालने का पिछले एक दशक से चला आ रहा गोरखधंधा इसलिए खत्म होने को नहीं आ रहा कि डॉक्टर भी उसमें ‘सहयोग’ कर रहे हैं.

हां, डाक्टरों के बचाव में इतना कहा जा सकता है कि समाज में नखलिस्तान नहीं बना करते और जिस समाज के सारे क्षेत्रों में गिरावट का दौर होगा, उसमें डाक्टरी के पेशे में भी वह आएगी ही आएगी. लेकिन इस पेशे की गिरावट को इतनी बेरहम होने की इजाजत किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती. भेदभावकारी और सांप्रदायिक होने की तो हरगिज नहीं.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)