जयंती विशेष: द्विवेदी जी ऐसे कठिन समय में हिंदी के सेवक बने, जब हिंदी अपने कलात्मक विकास की सोचना तो दूर, विभिन्न प्रकार के अभावों से ऐसी बुरी तरह पीड़ित थी कि उसके लिए उनसे निपट पाना ही दूभर हो रहा था.

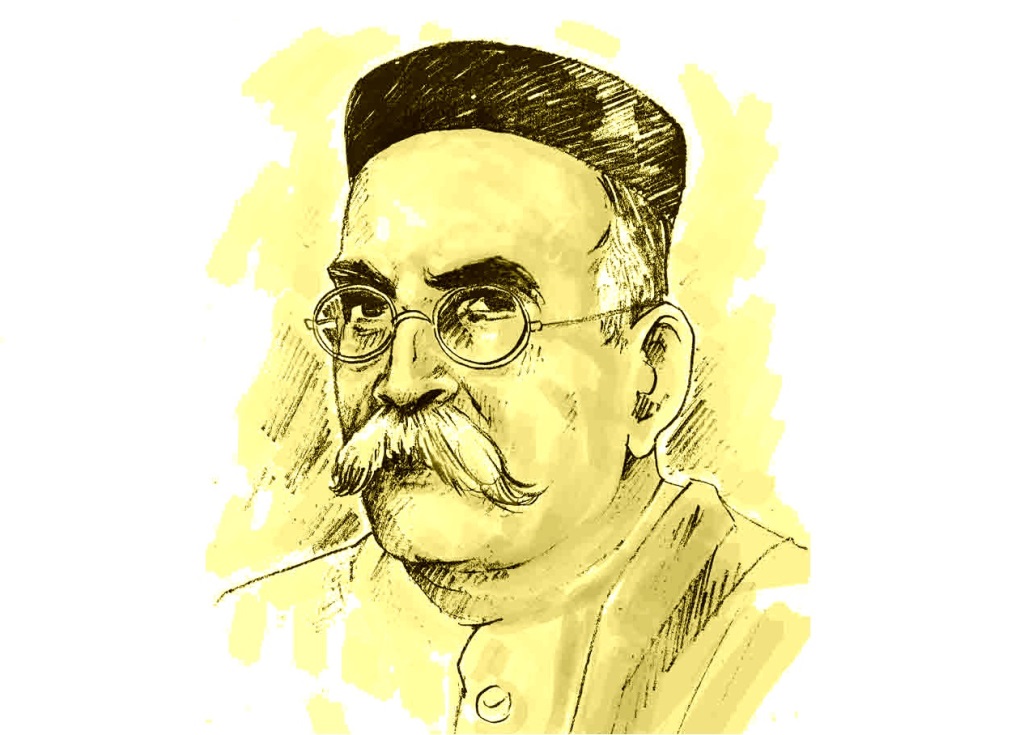

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का निर्माता कहा जाए या पुरोधा, उसके गद्य का विधायक, खड़ी बोली का उन्नायक अथवा ‘द्विवेदी युग’ का प्रणेता, बात है कि पूरी नहीं होती.

दरअसल, उनका व्यक्तित्व है ही इतना बहुआयामी, साथ ही ‘उबड़-खाबड़’ कि इतने सारे विशेषणों में भी पूरा-पूरा समाने से मना कर देता है और कुछ न कुछ छूट जाने का अहसास दिलाने लगता है.

कारण यह है कि वे ऐसे कठिन समय में हिंदी के सेवक बने, जब हिंदी अपने कलात्मक विकास की तो क्या सोचती, नाना प्रकार के अभावों से ऐसी बुरी तरह पीड़ित थी कि उसके लिए उनसे निपट पाना ही दूभर हो रहा था.

ऐसे दुर्दिनों में आचार्य द्विवेदी ने नींव की ईंट बनकर ज्ञान के विविध क्षेत्रों, जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति व जीवनी आदि से संबंधित साहित्य के सृजन, प्रणयन व अनुवादों की मार्फत न सिर्फ हिंदी के अभावों को दूर किया बल्कि ‘अराजक’ गद्य को मांजने-संवारने, पुष्ट-परिष्कृत व परिमार्जित करने का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी पूर्ति में अपना समूचा जीवन लगा दिया.

हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि आज हम हिंदी के जिस गद्य से नानाविध लाभान्वित हो रहे हैं, उसका वर्तमान स्वरूप, संगठन, वाक्य विन्यास, विराम चिह्नों का प्रयोग तथा व्याकरण की शुद्धता आदि सब कुछ काफी हद तक आचार्य द्विवेदी या उनके द्वारा प्रोत्साहित विभूतियों की ही देन है.

वे हिंदी के उन गिने चुने आचार्यों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी के निर्माणकाल में इन चीजों पर विशेष बल देकर लेखकों की अशुद्धियों को इंगित करने का खतरा उठाया. स्वयं तो लिखा ही, दूसरों से लिखवाकर भी हिंदी के गद्य को समृद्ध किया.

प्रसंगवश, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ‘साहित्य वाचस्पति’ और नागरी प्रचारिणी सभा की ‘आचार्य’ उपाधियों से अलंकृत महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म नौ मई, 1864 को रायबरेली जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसे बेहद पिछड़े दौलतपुर गांव में रामसहाय द्विवेदी के पुत्र के रूप में हुआ था. उन दिनों वहां तक पहुंचने के लिए सड़क तो दूर, कोई ठीक-ठाक रास्ता तक नहीं था. ऐसे में यातायात के साधनों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था.

दिलचस्प यह है कि रामसहाय ने अपने नाम से तुक-ताल मिलाकर बेटे का नाम रखा था- महावीर सहाय. लेकिन बेटा गांव की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने गया तो प्रधानाध्यापक ने जाने कैसे, क्या पता गलती से या जानबूझकर, अपनी पंजिका में उसका नाम ‘महावीर सहाय’ के बजाय ‘महावीर प्रसाद’ लिख दिया. पिता रामसहाय समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दे पाए और आगे चलकर प्रधानाध्यापक की यह भूल स्थायी बन गई.

तेरह वर्ष के होते-होते महावीर प्रसाद अंग्रेजी पढ़ने रायबरेली ज़िला स्कूल गए जहां संस्कृत के वैकल्पिक विषय के रूप में उन्होंने साल भर फ़ारसी पढ़ी. थोड़ी बहुत शिक्षा उन्होंने उन्नाव व फतेहपुर ज़िलों के स्कूलों में भी पाई. फिर पिता के साथ मुंबई चले गए जहां संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अध्ययन किया.

कहते हैं कि उनकी ज्ञानपिपासा कभी तृप्त नहीं होती थी. जीविका के लिए रेलवे में विभिन्न पदों और बाद में झांसी में ज़िला ट्रैफिक अधीक्षक के कार्यालय में मुख्य लिपिक के दायित्व निभाने से तो उसे यूं भी तृप्त नहीं होना था. सो, नौकरियों के साथ उन्होंने अपनी सृजन-यात्रा भी जारी रखी और पांच साल ही बीते थे कि उच्चाधिकारी से न निभ पाने के कारण उन्हें ट्रैफिक कार्यालय की नौकरी से त्यागपत्र दे देना पड़ा.

जैसा कि बहुत स्वाभाविक था, इसके बाद उन्हें कई टेढ़े-मेढ़े रास्तों और उतार-चढ़ावों से गुजरना पड़ा. उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ 1903 में आया, जब वे प्रतिष्ठित ‘सरस्वती’ पत्रिका के संपादक बने. ‘सरस्वती’ के अंतिम संपादक श्रीनारायण चतुर्वेदी ने अपने लेख ‘सरस्वती की कहानी’ में द्विवेदी जी के संपादक बनने की परिस्थितियों का रोचक वर्णन किया है.

बाबू श्यामसुंदर दास का त्यागपत्र पाने पर बाबू चिंतामणि घोष (‘सरस्वती’ का प्रकाशन करने वाले इंडियन प्रेस के स्वामी) ने बहुत सोच-विचार कर पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती का वैतनिक संपादक होने का प्रस्ताव दिया.

चिंतामणि बाबू से द्विवेदी का परिचय भी विचित्र प्रकार से हुआ. इंडियन प्रेस की एक पुस्तक स्कूलों के लिए स्वीकृत हो गई थी. चिंतामणि बाबू को यह नहीं मालूम था कि उसमें अनेक अशुद्धियां हैं. किसी प्रकार वह पुस्तक द्विवेदी जी की निगाह में आ गई और उन्होंने उसकी बड़ी कड़ी समालोचना शिक्षा विभाग का भेज दी.

साथ ही, उसकी एक प्रतिलिपि चिंतामणि बाबू को भी भेजी. द्विवेदी जी यह समझते थे कि अपनी चलती हुई पुस्तक की इतनी कड़ी आलोचना से चिंतामणि बाबू अप्रसन्न हो जाएंगे. किंतु, चिंतामणि बाबू दूसरी धातु के बने थे. उन्होंने आलोचना को पढ़ा और उसके औचित्य को समझा.

वे अप्रसन्न होने के बदले द्विवेदी जी की तीक्ष्ण बुद्धि, निर्भीकता और साहित्यिक पैठ से बड़े प्रभावित हुए और जब ‘सरस्वती’ के संपादक की नियुक्ति का प्रश्न उनके सामने आया तो उन्होंने उसे स्वीकार करने के लिए द्विवेदी जी को साग्रह निमंत्रित किया.

द्विवेदी जी ने जनवरी 1903 से ‘सरस्वती’ का संपादन आरंभ किया और 1920 तक इस दायित्व को पूरी निष्ठा व जिम्मेदारी से निभाते रहे. अब आमतौर पर उनके ‘सरस्वती’ के इस संपादन काल को ही ‘द्विवेदी युग’ की संज्ञा दी जाती है, जबकि कुछ आलोचक इस युग की शुरुआत इससे कुछ वर्ष पहले से मानते हैं.

हिंदी गद्य के विकास के कालक्रमों में प्राचीन युग व भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग तीसरे नंबर पर आता है.

द्विवेदी जी सर्जक भी थे, आलोचक भी और अनुवादक भी. उन्होंने पचास से अधिक ग्रंथों व सैकड़ों निबंधों की रचना की. इनमें ‘अद्भुत आलाप’, ‘विचार-विमर्श’, ‘रसज्ञ-रंजन’, ‘संकलन’, ‘साहित्य-सीकर’, ‘कालिदास की निरंकुशता’, ‘कालिदास और उनकी कविता’, ‘हिंदी भाषा की उत्पत्ति’, ‘अतीत-स्मृति’ और ‘वाग्विलास’ आदि महत्वपूर्ण हैं.

इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत व अंग्रेजी दोनों भाषाओं से महत्वपूर्ण अनुवादों की मार्फत भी हिंदी को समृद्ध किया. उनके संस्कृत से अनूदित ग्रंथों में रघुवंश, महाभारत, कुमारसंभव, और किरातार्जुनीयम शामिल हैं जबकि अंग्रेजी से अनूदित ग्रंथों में बेकन विचारमाला, शिक्षा व स्वाधीनता आदि उल्लेखनीय हैं.

लेकिन उनकी सेवाएं इतनी ही नहीं हैं. उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा तो की ही, हिंदी समाज को कुरीतियों व रूढ़ियों से उबारने के नए आयाम और आदर्श भी प्रदान किए.

स्त्रियों की दृष्टि से अत्यंत दारुण बीसवीं सदी के उस शुरुआती समय में उन्होंने एक दुर्घटना में असमय दिवंगत अपनी पत्नी की स्मृति में जो मंदिर बनवाया, उसमें सरस्वती व लक्ष्मी की मूर्तियों के बीच पत्नी की मूर्ति को स्थापित कर मातृशक्ति के प्रति अपना सम्मान भाव जताया था.

यह ‘स्मृति-मंदिर’ दौलतपुर में अभी भी स्थित है. हालांकि निःसंतान द्विवेदी जी के घर का खंडहर तक नहीं बचा है.

द्विवेदी जी की अपने गांव-जवार व ज़िले में एक सरल, विरल व विलक्षण विद्वान की छवि थी, लेकिन न वे इस छवि के बंदी थे और न ही उसे सिर पर लादे घूमते थे.

उस काल में महाव्याधि की तरह फैली छुआछूत की बीमारी के तो वे बड़े ही मुखर विरोधी थे. कहते हैं कि एक बार उनके गांव के धर्माधीशों की निगाह में अस्पृश्य दलित महिला के पैर के अंगूठे में जहरीले सांप ने काट खाया, तो वहां उपस्थित द्विवेदी जी को जहर को महिला के शरीर में चढ़ने से रोकने और उसका जीवन बचाने का तत्काल कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने झट अपना जनेऊ उतारा और उसके अंगूठे में कसकर बांध दिया.

उन्होंने कतई परवाह नहीं की कि इससे कुपित धर्माधीश आगे उनका क्या हाल बनाएंगे. बाद में इसकी कीमत चुकाने को अभिशप्त होने पर भी वे अपने इस मत से विचलित नहीं हुए कि उस वक्त उन्होंने जो कुछ भी किया, वही उनका कर्तव्य था. आखिर इस संसार में मानव जीवन की रक्षा से बढ़कर और कौन सा धर्म हो सकता है?

हां, ‘सरस्वती’ के संपादन से निवृत्त होने के बाद अपनेे जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने नाना कठिनाइयों के बीच अपने गांव दौलतपुर में ही काटे.

21 दिसंबर, 1938 को वहीं उनका निधन हो गया. उनके गृह जनपद और गांव में पिछले दो दशकों से सक्रिय ‘आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति’ द्वारा रायबरेली ज़िले में उनकी दो प्रतिमाएं स्थापित कराई गई हैं, एक जिला मुख्यालय पर और दूसरी उनके गांव में.

2013 में उनके एक सौ पचासवें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इस समिति ने उनकी स्मृतियों के संरक्षण के लिहाज से एक बड़ा काम किया. समिति ने 1936 में बाबू श्यामसुंदर दास व रायकृष्ण दास के संपादन में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित ‘आचार्य द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ’ को नेशनल बुक ट्रस्ट से पुनर्प्रकाशित कराया.

गौरतलब है कि अभिनंदन ग्रंथों की सीमाएं तोड़ने वाला यह दुर्लभ अभिनंदन ग्रंथ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के 70वें वर्ष में प्रवेश के मौके पर छपा था. इसकी भूमिका 1932 में बनी थी जब द्विवेदी जी एक दिन के लिए काशी पहुंचे थे.

तब काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा उनको एक अभिनंदन पत्र दिया गया था और आचार्य शिवपूजन सहाय ने आग्रह किया था कि सभा को उनके अभिनंदन के लिए एक सुंदर ग्रंथ का भी प्रकाशन कराना चाहिए.

जल्द ही सभा उनके इस आग्रह से सहमत हो गई और ग्रंथ के लिए सामग्री जुटाना शुरू कर दिया गया. फिर भी उसका प्रकाशन आसान सिद्ध नहीं हुआ. आर्थिक संकट का सामना कर रही सभा ने इसके लिए उस वक्त के देश के धनी-मानी लोगों से मदद मांगी तो उसका घोर निराशा से सामना हुआ.

ग्रंथ की भूमिका में भी इसका उल्लेख कुछ इस तरह है, ‘विषम आर्थिक परिस्थिति के कारण हमें आर्थिक सहायता प्राप्त करने में बड़ी अड़चन पड़ी. हमारे उद्देश्यों से सहानुभूति रखते हुए भी बड़े-बड़े श्रीमानों तक ने हमें कोरा उत्तर दे दिया. यदि सीतामऊ के राजकुल ने हमारा हाथ न पकड़ा होता तो संभवतः हमें यह प्रस्ताव स्थगित कर देना पड़ता.’

समिति के प्रवक्ता गौरव अवस्थी बताते हैं कि जिस तरह 1936 में इस ग्रंथ के प्रकाशन में बाधाएं आई थीं, पुनर्प्रकाशन में भी आईं. वे बताते हैं कि यह ग्रंथ आम अभिनंदन ग्रंथों जैसा न होकर ‘मेकिंग ऑफ महावीर प्रसाद द्विवेदी’ का ऐतिहासिक दस्तावेज़ है. इससे पता चलता है कि आचार्य द्विवेदी के समकालीन उनके बारे में क्या सोचते थे.

इसमें आचार्य द्विवेदी के बाबत महात्मा गांधी से लेकर मैथिलीशरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, मौलाना सैयद हुसैन शिबली, संत निहाल सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन, महादेवी वर्मा और मुंशी प्रेमचंद की सम्मतियां हैं. ग्रंथ के नये संस्करण में उसके महत्व को रेखांकित करता मैनेजर पांडेय का एक लंबा लेख भी है, जिसमें आचार्य द्विवेदी को युगदृष्टा और सृष्टा करार दिया गया है.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और फ़ैज़ाबाद में रहते हैं.)