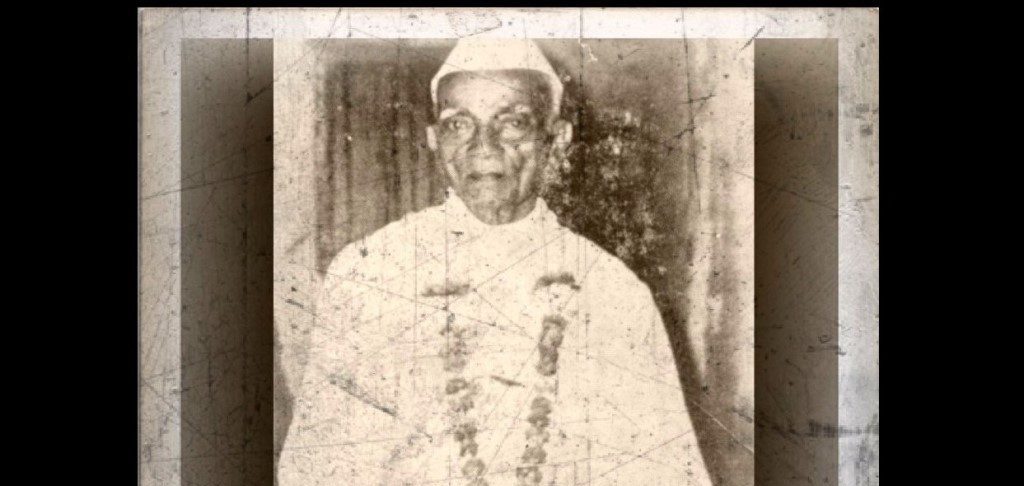

पुण्यतिथि विशेष: अपने समय की दो बेहद महत्वपूर्ण पत्रिकाओं ‘माधुरी’ और ‘सुधा’ को शिखर पर पहुंचाने में दुलारे लाल भार्गव के अप्रतिम योगदान को लेकर बहुत से लोग उन्हें लखनऊ की हिंदी पत्रकारिता का पितामह मानते हैं.

आप हिंदी के किसी ऐसे कवि का नाम जानते हैं, जिसके घर पर उसके समकालीन कवियों व लेखकों के इतने बड़े-बड़े जमावड़े होते रहे हों कि लोग उसे ‘कवियों का तीर्थ’ कहने लगे हों और खुद कवि ने उसका नाम ‘कवि कुटीर’ रख डाला हो?

नहीं-नहीं, चौंकिए नहीं. यह ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का सवाल नहीं है और इसके जवाब में आपका कुछ भी दांव पर नहीं लगा. दरअसल, हम उन पंडित दुलारे लाल भार्गव की बात कर रहे हैं, जिन्हें निराला ‘साहित्य का देवता’ कहा करते थे.

इस तथ्य के बावजूद कि दुलारे लाल निराला के मुक्त छंदों के कतई हिमायती नहीं थे. हां, अपने समय की दो बेहद महत्वपूर्ण पत्रिकाओं ‘माधुरी’ और ‘सुधा’ को शिखर पर पहुंचाने में उनके अप्रतिम योगदान को लेकर बहुत से लोग उन्हें लखनऊ की हिंदी पत्रकारिता के पितामहों में से एक भी मानते हैं. ‘हिंदी का दूसरा बिहारी’ तो खैर उन्हें कहा ही जाता है.

विक्रमी संवत् 1956 में वसंत पंचमी के दिन ‘इल्म के बादशाह’ के नाम से प्रसिद्ध मुंशी नवल किशोर के वंश में जन्में दुलारे लाल भार्गव की पहचान इस मायने में अलग थी कि नवल किशोर का प्रेस जहां उर्दू की बेहतरी को समर्पित था, दुलारे लाल ने हिंदी की प्रतिष्ठा को अपने जीवन का एकमेव ध्येय बना लिया था.

हां, व्यक्तित्व उनका भी मुंशी जी की तरह ही बहुआयामी था और सोलह वर्ष की छोटी उम्र से ही हिन्दी लेखन, कविकर्म, संपादन और प्रकाशन से जुड़कर उन्होंने युवावस्था में ही, कम से कम अपनी कर्मभूमि लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र में, इतनी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी कि विरोधियों की ईर्ष्या के पात्र बन सकें. आगे चलकर इसी ईर्ष्या के कारण कई बेमतलब के विवादों में भी उनका उलझाव हुआ.

इसके बावजूद ब्रजभाषा के अपने समय के कवियों में उन्हें पहली पंक्ति में गिना जाता था. उनकी रची ‘दुलारे दोहावली’ ने ‘हिंदी के दूसरे बिहारी’ की पहचान उन पर कुछ इस तरह चस्पा की कि फिर वह छूटने को ही नहीं आई.

प्रसंगवश, 1935 में इस दोहावली ने अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ के महत्वाकांक्षी महाकाव्य ‘प्रिय प्रवास’ के मुकाबलेे, जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, उस समय का प्रतिष्ठित ‘देव पुरस्कार’ जीता तो उस वक्त का हिंदी साहित्य जगत इसके समर्थन व विरोध में बंट-सा गया था.

ऐसा होना बहुत स्वाभाविक था क्योंकि खड़ी बोली के पहले महाकाव्य के रूप में पुरस्कार के लिए ‘प्रिय प्रवास’ की दावेदारी बहुत मजबूत थी. यहां जान लेना चाहिए कि देव पुरस्कार ओरछा नरेश हिज हाइनेस सवाई महेंद्र महाराजा वीर सिंह देव ने शुरू किया था, जो ब्रजभाषा और खड़ी बोली के सर्वश्रेष्ठ नये काव्यग्रंथों पर दिया जाता था.

लेकिन दुलारे लाल इतने भर के लिए ही नहीं जाने जाते. 1923 में उन्होंने हिंदी की कीर्ति पताका फहराने के ही उद्देश्य से अपने चाचा विष्णु नारायण भार्गव के साथ मिलकर लखनऊ से ‘माधुरी’ नाम की पत्रिका प्रकाशित की, जिसने कहते हैं कि देखते ही देखते कीर्ति के नए शिखर छू लिए.

इससे उत्साहित होकर उन्होंने 1927 में ‘विविध विषय-विभूषित, साहित्य-संबंधी’ सचित्र ‘सुधा’ मासिक निकाला तो मुंशी प्रेमचंद उसके सह-संपादक थे और पंडित रूपनारायण पांडेय सहयोगी. यह मासिक साहित्यिक दृष्टि से इतना शिष्ट, कलापूर्ण और मर्यादित था कि बड़े से बड़ा लेखक व कवि उसमें रचनाएं छपने पर गर्व का अनुभव करता था.

‘माधुरी’ और ‘सुधा’ से जुड़ी दुलारे लाल की महनीय सेवाओं के कारण कई लोग उन्हें लखनऊ की हिंदी पत्रकारिता के पितामहों में से एक मानते हैं, लेकिन उनकी सेवाएं और भी हैं.

उन्होंने लालबहादुर शास्त्री, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, गोपालसिंह नेपाली, इलाचंद्र जोशी और मिश्रबंधुओं समेत अनेक दिग्गजों के सहयोग से अपनी पत्नी के नाम पर ‘गंगा पुस्तक माला’ शुरू की तो उसकी मार्फत भगवतीचरण वर्मा, विश्वंभरनाथ ‘कौशिक’, डा रामकुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर व सुमित्रानंदन पंत जैसे साहित्यकारों की पुस्तकें छापकर उनको प्रकाश में ले आए और प्रतिष्ठित होने में मदद की.

मुंशी प्रेमचंद का बहुचर्चित उपन्यास ‘रंगभूमि’ सबसे पहले उन्हीं के संपादकत्व में छपा. बाद में प्रेमचंद इस पुस्तकमाला की बच्चों की पत्रिका ‘बाल विनोद वाटिका’ के संपादन से भी जुड़े. गंगा पुस्तक माला भवन के अवशेष अभी भी लखनऊ में लाटूश या कि गौतमबुद्ध मार्ग पर बचे हुए हैं.

जैसा कि बता आये हैं, ‘निराला’ दुलारे लाल के व्यक्तित्व से इतने अभिभूत थे कि उन्हें ‘साहित्य का देवता’ कहा करते थे. सो भी तब, जब दुलारे लाल उनके मुक्त छंदों के समर्थक या प्रशंसक नहीं थे.

निराला ने एक जगह उन्हें संबोधित करते हुए लिखा है, ‘माधुरी और सुधा में आप बराबर नवीन लेखकों को प्रोत्साहित करते रहे हैं. कितनी ही लेखिकाएं तैयार की हैं. यह काम हिंदी की किसी भी दूसरी पत्रिका ने नहीं किया है. आप प्रतिवर्ष नवीन साथियों को पदक-पुरस्कार आदि दे-देकर भी बढ़ावा देते रहते हैं.’

साधारण चूड़ीदार पाजामा, अचकन और टोपी दुलारे लाल की मनपसंद पोशाक थी और वे अंतिम समय तक अपनी साइकिल पर साहित्य की चिंता में बेचैन से घूमा करते थे. उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वे जहां भी जाते हैं, उनकी ख्याति उनसे पहले पहुंच जाती है.

उनका समय वह था जब लखनऊ तेजी से सरायों से होटलों के नए दौर में भागा जा रहा था. दुलारे लाल ने इस बदलाव के साथ कदमताल करने की कोशिश में लगे आम लखनऊ वासियों की उर्दू मिश्रित लखनवी बोली का संस्कार तो किया ही, उच्च कोटि के कथा साहित्य के जरिये उनको हिंदी प्रेमी भी बनाया.

उनके घर पर कवियों का इतना जमावड़ा होता था कि उन्होंने उसका नाम ही ‘कवि कुटीर’ रख दिया था. कई कवि उसे ‘कवियों के तीर्थ’ तक की संज्ञा देते थे और वहां देर रात तक गोष्ठियों में कविता पाठ व साहित्य चर्चाएं वगैरह होती रहती थीं.

दुलारेलाल के शिष्य राम प्रकाश वर्मा बताते हैं कि लखनऊ में कवि सम्मेलनों की परंपरा भी उन्होंने ही डाली. उनका अंतिम कवि सम्मेलन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में रवींद्रालय के सभागार में हुआ था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उपस्थित थीं.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ साहित्यकार डा रामकुमार वरमा ने अपनी एक रचना में 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू के सभापतित्व में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर दुलारे लाल के संयोजन व संचालन में हुए ऐतिहासिक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का विस्तार से जिक्र किया है. इसी कवि सम्मेलन में उनकी दुलारे लाल से पहली भेंट हुई थी.

06 सितंबर 1975 को अचानक दिल के दौरे से दुलारे लाल का निधन हुआ तो वे ‘ब्रजभाषा रामायण’ की रचना में लगे हुए थे. जाहिर है कि वे आखिरी सांस तक साहित्य-सर्जना में रत रहे.

रामप्रकाश वर्मा बताते हैं कि वे अच्छे आशुकवि भी थे. चलते-चलते जहां भी उनका कविमन जाग जाता, वे कविताएं रचने लगते. कागज पास नहीं होता तो छोटी-छोटी पुर्जियों पर लिख लेते. उनकी कितनी ही रचनाएं इस तरह पुर्जियों पर बिखरी होने के कारण नष्ट हो गयीं. कई बार वे प्रकाशनार्थ आई रचनाओं व साहित्यकारों के पत्रों के उत्तर भी दोहों में दिया करते थे.

दुर्भाग्य से उनके जीते जी उनके व्यक्तित्व व कृतित्व का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन इसलिए संभव नहीं हुआ कि उनसे जुड़े विवादों ने बेदर्दी से इसकी राहें बंद कर रखी थीं और इस संसार को अलविदा कहने के बाद किसी ने इसकी जरूरत ही नहीं समझी.

आज पुस्तकों के लिहाज से इस बेहद कठिन दौर में उनके उन प्रयोगों का गम्भीर अध्ययन नई राह दिखा सकता है, जो उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वासपूर्वक ‘गंगा पुस्तक माला’ में किए और बड़ी सीमा तक सफलता पायी.

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं और फ़ैज़ाबाद में रहते हैं.)