नेमेथ लास्लो की अचूक नैतिकता गांधी के संदेश के मर्म को पकड़ लेती है, ‘सत्याग्रह-सत्य में निष्ठा-का अर्थ है राजनीति का संचालन स्वार्थ या हित साधन से नहीं, बल्कि सत्य से प्रेम के द्वारा हो.’

जन्मदिन पर आपको कोई तोहफा दिया जाए जिस पर लिखा हो मृत्यु, तो शायद आप बुरा मान जाएं. शुभ अवसरों पर मृत्यु की चर्चा वर्जित मानी जाती है. फिर भी कुछ मौतें ऐसी हैं जो अपने आप में मानव जाति को उपहार हैं.

यीशु की मृत्यु ऐसी ही है. अगर उनके बाद किसी और मृत्यु की याद आती है जिसकी याद आपको पावन करती हो तो वह गांधी की मृत्यु है.

यीशु को तो हम याद ही करते हैं उनकी मृत्यु के साथ. सूली पर चढ़े हुए यीशु जैसे मानव जाति को अभय प्रधान करते हैं. लेकिन क्या हमने इस पर कभी सोचा है कि गांधी को हम, विशेषकर भारतीय शायद ही कभी उनकी मृत्यु के प्रसंग में याद करना चाहते हैं. हम उन्हें अवतार पुरुष मानते हैं, उनके गुण गाते हैं लेकिन उनकी मृत्यु से कतराकर निकल जाते हैं.

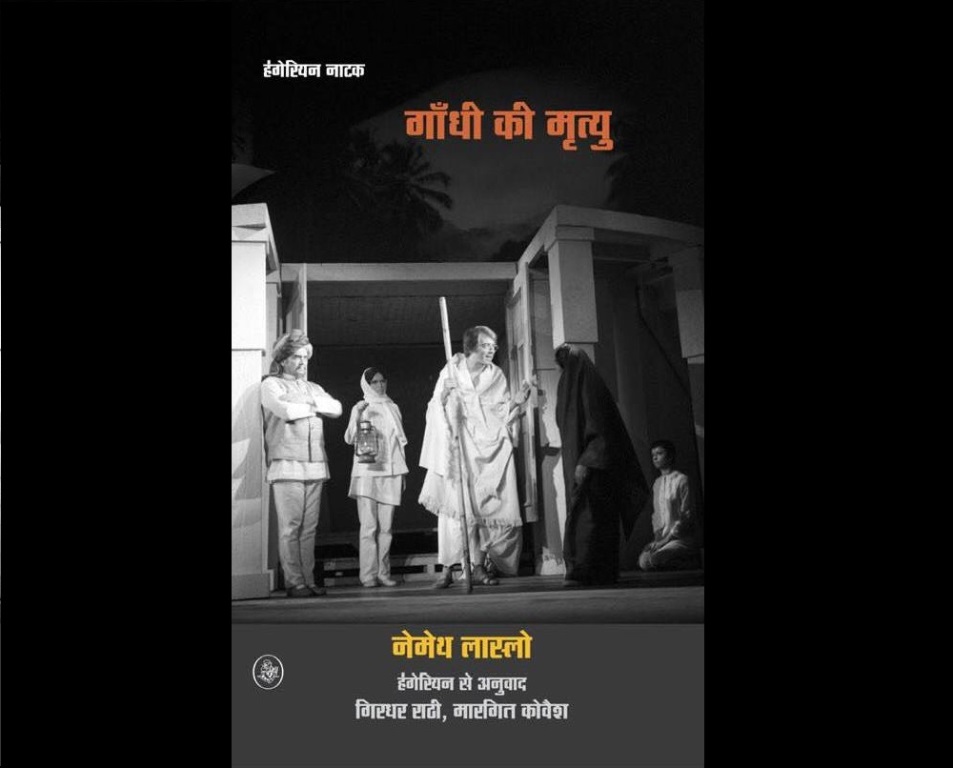

गांधी के जन्म के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर हंगरी की एक भेंट हम तक पहुंचाई है गिरधर राठी और मारगित कोवैश ने मिलकर. यह उपहार, अगर प्रकाशक न हिचकिचाते तो शायद बापू की जन्मशती के मौके पर ही भारत को, खासकर हिंदी भाषियों को मिल चुकी होती. यह भेंट है नेमेथ लास्लो का नाटक ‘गांधी की मृत्यु’.

हंगरी भाषा में लिखे इस नाटक का अनुवाद तरुण गिरधर राठी ने 1968 में ही कर लिया था, लेकिन अब अपने जीवन के उत्तरार्ध में रज़ा फाउंडेशन के रुचि लेने के कारण वे इसे प्रकाश में ला पाए हैं. इतने लंबे इंतज़ार का उन्हें मलाल है. लेकिन वे संतोष कर सकते हैं.

एक तरह से यह उपहार भूगोल, भाषा और काल के अंतर को पार करता हुआ बिल्कुल ठीक वक्त अपने ठिकाने आ पहुंचा है. मारगित कोवैश ने, जो हंगरी साहित्य की विदुषी हैं, कवि गिरधर राठी के साथ मिलकर अपने मेजबान भारत को यह उपहार दिया है.

इससे अधिक मुनासिब और कोई वक्त नहीं हो सकता था जब इस देश को उस महान मृत्यु की याद दिलाई जाए.

अपने जीवनकाल के आखिरी जन्मदिन, 2 अक्टूबर, 1947 के अवसर पर बधाइयों का जवाब देते हुए गांधी ने कहा था, मुबारकबाद से बेहतर होता उन्हें शोक संदेश दिए जाते. लास्लो के नाटक के दसवें दृश्य में गांधी का स्वगत कथन है,

मुझे अपने जीवन के 78 वें जन्मदिन पर बधाइयां मिल रही हैं. मगर मैं अपने आप से पूछ रहा हूं: इन तारों का क्या फ़ायदा? क्या ये सही नहीं होता कि मुझे शोक संदेश दिए जाते? … एक वक्त था जब मैं जो भी कहूं, लोग उसपर अमल करते थे. आज मैं क्या हूं? मरुस्थल में एक अकेली आवाज़. जिस तरफ़ देखूं, सुनने को मिलता है: हिंदुस्तान की यूनियन में हम मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते. आज मुसलमान हैं, कल पारसी, ईसाई, यहूदी, तमाम यूरोपीय लोग… इस तरह के हालात में इन बधाइयों का मैं क्या करूं?

क्या आज अपने जन्मदिन पर, मारे जाने के 70वें साल के अपने जन्मदिन पर गांधी यही न कह रहे होते? किस बात का जश्न? किस उपलब्धि की बधाई ?

लास्लो रचनाकार की अद्भुत अंतर्दृष्टि से गांधी के जीवन के सार को सामने रखते हैं. वे इस नाटक के बारे में 1957 से ही सोच रहे थे. वे अपनी ‘गांधी नाट्य की डायरी’ में यह इरादा जाहिर करते हैं कि एक सभ्यता के प्रतिनिधि पुरोधा की नियति के भीतर ‘एक सामान्य मनुष्य’ का दिग्दर्शन’ करा सकें.

लास्लो गांधी के जीवन को दंतकथा और नाटक के सीमांत पर घटित होता देखते हैं. दंत कथा है एक अपराजित जीवन की रिपोर्ट और नाटक है एक फंदा जिसमें आदमी गोल-गोल घूमता रह जाता है.

लास्लो लिखते हैं, ‘सतही ढंग से देखूं तो वह दंतकथा जैसा है, ज्यादा करीब से देखूं तो उसमें ज्यादा नाटक नज़र आता है. अगर मैं सत्याग्रह वाले बरस देखूं तो एक संत का संघर्ष, अगर मैं अतीत और भविष्य को भी जोड़ दूं तो ऐसे मनुष्य की ट्रेजेडी है जिसने बहुत ही बड़े दायित्व अपने ऊपर ले लिए थे.’

गांधी का जीवन, लास्लो के मुताबिक और उनके अन्य अनेक अध्येताओं और प्रशंसकों के अनुसार भी इस सदी का सबसे सुंदर प्रयोग है जिसका अर्थ उसकी महान विफलता में ही समझा जाता सकता है. वह ‘आत्मा की बग़ावत’ का आह्वान थी जिसे पूरी करने के लिए भारत की जनता प्रौढ़ नहीं हुई थी.

गांधी लास्लो को खींचते हैं क्योंकि यूरोपीय राजनीति के व्यवहारवाद से भिन्न एक व्यावहारिक राजनेता होते हुए भी उन्होंने पहली बार लेकिन बहुत विचारपूर्ण तरीके से राजनीति को धर्म का सहायक या उसका प्रकार्य बनाने की कोशिश की.

लास्लो की अचूक नैतिकता गांधी के संदेश के मर्म को पकड़ लेती है, ‘सत्याग्रह-सत्य में निष्ठा-का अर्थ है राजनीति का संचालन स्वार्थ या हित साधन से नहीं, बल्कि सत्य से प्रेम के द्वारा हो.’

यह आश्चर्य ही है कि लास्लो मैकियावेली पंथी राजनीति के विरुद्ध गांधी के राजनीतिक प्रयोग की नवीनता और साथ ही उसके जोखिम को पहचानते हैं. गांधी ने राजनीति से और जनता से भी असंभव मांग की: ‘अपनी पावन या साधुता की मासूमियत से अत्यंत क्रूर नियति को, मानव स्वभाव को अपने विरुद्ध भड़का दिया.’

गांधी के समय ही और भी संत थे. आधुनिक संत भी. अरविन्दो का स्मरण स्वाभाविक है. लेकिन गांधी, हमारे नाटककार के मुताबिक उन सबसे अलग थे क्योंकि बाकी सब जहां साधुपन के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहते थे, वहां गांधी देश की 30करोड़ जनता को पावन करना चाहते थे. यह गांधी का दुस्साहस था, जिसे ‘यूनानी अनुपात-बोध के मुताबिक देवता बर्दाश्त नहीं कर सकते थे.’

गांधी की मृत्यु जिस तरह हुई, वह अवश्यंभावी था. 30 जनवरी एक संयोग ही कही जाएगी. उसके पहले भी गांधी पर कई हमले हो चुके थे. ध्यान रहे ये हमले उनकी मुस्लिमपरस्ती या पाकिस्तानपरस्ती के लिए नहीं, बल्कि उनके अस्पृश्यता विरोध के कारण भड़के सनातनी सवर्ण क्रोध की अभिव्यक्ति थे.

नेमेथ लास्लो इस नाटक में नोआखाली के गांधी के दिनों को अत्यंत कुशलता से चित्रित करते हैं. देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे वे ऐतिहासिक तथ्यात्मकता बरकरार रखते हुए इस पूरे प्रसंग में एक थकते जा रहे लेकिन जिद्दी गांधी के संघर्ष के नाटक को बाहर ले आते हैं.

गांधी अपने सहयोगियों पटेल, कृपलानी, राजाजी और नेहरू के साथ चर्चा करते हुए जिस तरह नोआखाली जाने का निर्णय करते हैं, वह उनके चरित्र की आवेगमयी शांति का एक सुंदर प्रमाण है. जैसे यह इतना सहज हो उनके लिए!

यही सहजता आगे 12 जनवरी, 1948 को मुस्लिम विरोधी हिंसा को रोकने में अक्षम गांधी के उपवास के निर्णय में दिखलाई पड़ती है.

लास्लो गांधी के सभी सहयोगियों के चरित्र का भी सटीक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं. नेहरू से उनकी झड़प, नेहरू का उनपर बरस पड़ना और गांधी का यह उत्तर:

भभको, जवाहरलाल. मेरे बरखिलाफ तुम्हारा ये निरंतर भभकते रहना ही हम दोनों को – राजाजी और पटेल की हां में हां से कहीं ज्यादा करीब रखता है.

जब गांधी के सहयोगी आसन्न राजनीतिक प्रश्नों से जूझ रहे हैं, गांधी उस मद्धिम आवाज़ को सुनते हैं, ‘तुम जानते हो, मैं सिर्फ एक ही आततायी को मानता हूं, जिसके सामने मैं आत्मसमर्पण भी कर देता हूं.

यह एक छोटी-सी, मद्धिम-सी आवाज़ है (अपने हृदय की ओर इशारा करते हैं) जो यहां भीतर है. अगर वह बोलती है, तो दलीलें भौंकती रह जाती हैं – और हाथी चलता चला जाता है.’

घटनाओं के केंद्र दिल्ली से नोआखाली की यात्रा पर निकल पड़ने का निर्णय क्या है?

कृपलानी: … अगर हम सबको हर कीमत पर राजनीतिज्ञ बने रहना है, तो कम से कम वे तो गांधी बने रहें.

नेहरू : … सरोजिनी नायडू सही कहती हैं, राजनीतिज्ञ गांधी सबसे पहले तो एक कवि हैं. सत्याग्रह, या शायद अंत:प्रेरणा ही उन्हें ऐसे करतब सूझा जाती है कि वो जो चाहते हैं – उस चीज को वे मानवीय कल्पना में हमेशा के लिए उकेर देते हैं.

नोआखाली की यात्रा में जोखिम है. गांधी हिंदू मुसलमान के बीच की हिंसा की आग में उतर जाना चाहते हैं, अपने चंद सहयोगियों के साथ. उनकी हत्या हो सकती है.

कृपलानी: और फर्ज करो कि वे उनकी हत्या कर देते हैं. क्या वे खुद इसी फ़िराक़ में नहीं हैं? एक बार फिर अपने अंतरज्ञान से ही ? यहूदियों के मसीहा एलिज़ा की तरह – खुदा ने उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए एक जलता हुआ रथ भेजा था.

नेहरू: और वो एक सौ पच्चीस बरस?

राजाजी: एक और पच्चीस बरस जीना, या तत्काल अभी मर जाना – ये दोनों संकल्प एक-दूसरे के काफी करीब हैं.

नोआखाली में गांधी की यात्रा संबंधी दृश्य इस नाटक का हृदय है. गांधी रास्ता तलाश रहे हैं, लोगों से बहस कर रहे हैं. यहां मुसलमान आक्रांता हैं. उनके प्रतिनिधियों से गांधी बात करते हैं,

‘आपके बीच में ऐसे ही एक सुलहकर्ता के रूप में आया हूं जो एक ही दुश्मन को पहचानता है, और वो दुश्मन है – पाप… क्योंकि मकतूल तो सिर्फ मरता है, क़त्ल होता है, लेकिन पापी कलंक में डूब जाता है. इसलिए मैं आपसे हिंदुओं के प्राणों की नहीं, इस्लाम की आबरू को बचाने की भीख मांगता हूं.’

… मुझे पूरी उम्मीद है कि नोआखाली में मुझे डायोनिजीस की तरह नहीं भटकना पड़ेगा… लोग-बाग जब पूछते- क्या खोज रहे हो डायोनिजीस? तो वो जवाब देता- इंसान.

नोआखाली प्रसंग में भी चौथा दृश्य विशेष रूप से मार्मिक है. वे एक पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा करते उन्हें एक लड़का देखता है. गांधी बार-बार पुल पर आ जा रहे हैं.

लड़का: बूढ़े बाबा! आप क्या कर रहे हैं?

गांधी: मैं अभ्यास कर रहा हूं. मैं पुल पार करना सीख रहा हूं.लड़का: क्या ये भी कोई सीखने की चीज़ है? (दौड़कर गांधीजी के पास चला जाता है.) मैं एक टांग से पुल पर लौट कर दिखाऊं?…

गांधी: ये पुल तो सचमुच एक आसान पुल है. लेकिन कुछ मुश्किल पुल भी होते हैं इसीलिए मैं इस पर अभ्यास कर रहा हूं.

लड़का: एक बार तो आप गिर भी पड़े थे न?

गांधी: करीब-करीब! कीचड़ के ऊपर लटक गया था. पर किसी तरह वापस ऊपर चढ़ आया.

लड़का: (हंसता है) चढ़ गए? अब लौट आओ.

[ गांधी छड़ी से संतुलन साधते हुए, पुल के बीचों बीच खड़े हैं.]

यह दृश्य अपनी प्रतीकात्मकता में विलक्षण है. गांधी का संपूर्ण जीवन एक भीषण, कभी न खत्म होने वाला अभ्यास ही तो है! आत्मा का अभ्यास!

ऐतिहासिक प्रसंगों या व्यक्तियों पर नाटक लिखना इतना सरल नहीं. ऐतिहासिक विवरण से नाटक के बोझिल होने का खतरा है और उन्हें छोड़ते ही एक ज़िंदा शख़्स के काव्यात्मक कल्पना में बदल जाने का जोखिम.

लास्लो ने इस नाटक में अपने कला कौशल का पूरा परिचय दिया है. यह एक साथ गांधी के जीवन का सार है और है उनके जीवन सिद्धांत की व्याख्या. यह उनकी कार्यशैली को भी सटीकता से उभारता है.

इसके लिए भी लास्लो जैसी ही दृष्टि चाहिए थी कि इस एक नाटक में गांधी के उनके सहयोगियों के साथ रिश्ते और खुद उनकी अपनी विलक्षणताओं को इतनी कम जगह में भी पूरा उभारा जा सके.

नेहरू, पटेल, कृपलानी, प्यारेलाल, देवदास गांधी आदि सब अपनी भूमिकाओं के साथ मंच पर मौजूद हैं और हम देख सकते हैं कि नाटककार उन्हें समझ रहा है. लास्लो की राजनीतिक सूझ भी देखने लायक है. गांधी अपने आखिरी उपवास को तोड़ते वक्त कहते हैं-

अगर आरएसएस और महासभा के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर धोखाधड़ी और पाखंड की देन नहीं हैं, तो आदमियों में पागलपन के इस विस्फोट के प्रति आप उदासीन नहीं रह सकते- सिर्फ इसलिए कि वे दिल्ली में नहीं हो रहे.

यह संवाद आज सत्तर साल बाद कितना अर्थपूर्ण है!

‘गांधी की मृत्यु’ को गांधी के जन्म के उत्सवों के बीच पढ़ा और खेला जाना चाहिए. यह जानने के लिए भी कि मानवीय दृष्टि राष्ट्रों की सीमा में कैद नहीं.

भारत से दूर हंगरी में इंसान की खोज करते हुए एक लेखक गांधी तक जा पहुंचता है, जो खुद इंसान की खोज में हैं. और वह खोज की ट्रैजडी को भी जानता है, जो गांधी की भी है!

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.)