देश की जिन पीढ़ियों ने 6 दिसंबर, 1992 को विश्व हिंदू परिषद द्वारा इकट्ठा की गई उन्मादी भीड़ के हाथों अयोध्या स्थित ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद के ध्वंस के वक्त होश संभाल लिए थे, उन्हें 26 साल बाद भी यह याद सिहरा कर रख देती है कि उस ध्वंस ने शांति व सद्भाव के पैरोकार आम नागरिकों के साथ उनके संघर्ष के सहचर लेखकों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को भी कितना विचलित कर डाला था!

या कैसे कुछ लोग कहने लगे थे कि अब आगे जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, उसे इस 6 दिसंबर के पहले और बाद के खंडों में बांटा जाएगा.

तब अंदेशे इस कारण भी ज्यादा गहरे थे कि बाबरी मस्जिद के बहाने ध्वंस को नए धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने के फेर में उन्मादियों ने इस ध्वंस की मार्फत हमारे संविधान के लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता जैसे पवित्र मूल्यों के साथ राष्ट्रीय एकता व न्याय व्यवस्था को नई अग्निपरीक्षा से गुजारने के लिए, यकीनन, बहुत सोच-समझकर संविधान निर्माता बाबासाहब डाॅ. भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण का दिन चुना था और उनके इस चुनाव के पीछे के मंसूबे बहुत खतरनाक थे.

इस, देशवासियों पर थोप दी गई त्रासदी को लेकर, जैसा कि बहुत स्वाभाविक था, अब तक लेखकों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की पुस्तकों में अनेक चिंताएं और विश्लेषण सामने आ चुके हैं.

उनमें से कई में इस अर्थ में भी उल्लेखनीय हैं कि वे अनेक असंदिग्ध साक्ष्यों व दस्तावेजों की बिना पर 22-23 दिसंबर, 1949 की रात एक षडयंत्र के तहत रामलला की मूर्ति को बाबरी मस्जिद में ‘प्रतिष्ठित’ कर उसे उनका ‘प्राकट्योत्सव’ बताने की भरपूर पोल खोलतीं और बताती हैं कि 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में जो अघटनीय घटा, उसके मूल में यह 22-23 दिसंबर, 1949 का अघटनीय ही था.

इन पुस्तकों के ही योगदान से आज यह बात आईने की तरह साफ हो चुकी है कि अंग्रेजों के काल में जानबूझकर पैदा किए गए इस विवाद को नए सिरे से भड़काने के 22-23 दिसंबर के उक्त षडयंत्र में हिंदू सांप्रदायिक तत्वों को शह व समर्थन में तत्कालीन सत्ता तंत्र के प्रायः हर पाये के हाथ काले हैं.

यहां तक कि खुद को स्वतंत्रता संघर्ष के सारे मूल्यों की सबसे बड़ी वारिस बताने वाली कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू विरोधी धड़े की भी, जिसके नेताओं पुरुषोत्तमदास टंडन और गोविन्दवल्लभ पंत की उन दिनों उत्तर प्रदेश में तूती बोला करती थी.

हां, नेहरू से नाराज केकेके नैयर नामक आईसीएस अफसर की भी, जिसे सजा के तौर पर दिल्ली से फैजाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था और वह हर हाल में नेहरू को सबक सिखाना चाहता था.

लेकिन इन पुस्तकों में से अधिकांश की दो बड़ी सीमाएं हैं. पहली यह कि वे इस विवाद को दो धर्मों के बीच के विवाद के रूप में देखती हैं और दूसरी यह कि उसे उन दोनों में से किसी एक या किसी तीसरे ‘स्वार्थी’ पक्ष के कोण से संबोधित व विश्लेषित करती हैं.

क्या पता, जानबूझकर या अनजाने में, मानतीं नहीं कि यह विवाद मूल रूप में न मंदिर और मस्जिद का है और न धार्मिक.

यह तो दरअसल, हमें उन वर्चस्ववादी शक्तियों की सौगात है, जो हमारे अविद्या, अशिक्षा व दूषित चेतनाओं से पीड़ित देश में लोकतंत्र की दस्तक मात्र से ही बेहद डर गयी थीं और अपने वर्चस्व की रक्षा के लिए उसे असीमित पाखंड में बदलने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को आतुर थीं.

इन शक्तियों का शातिराना ऐसा है कि उन्होंने अपनी वर्चस्व रक्षा की राजनीति के लिए हिंदू-मुस्लिम दोनों धर्मों के उद्वेलनों, कुंठाओं व ग्रंथियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि सारे के सारे इल्जाम इन धर्मों के सिर मढ़े जाते रहे और फायदे उन राजनीतिबाजों के पास जाते रहे, जिन्हें हमारे लोकतंत्र को ‘हिप्पोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन’ बनाए बिना न तब चैन था और न अब है.

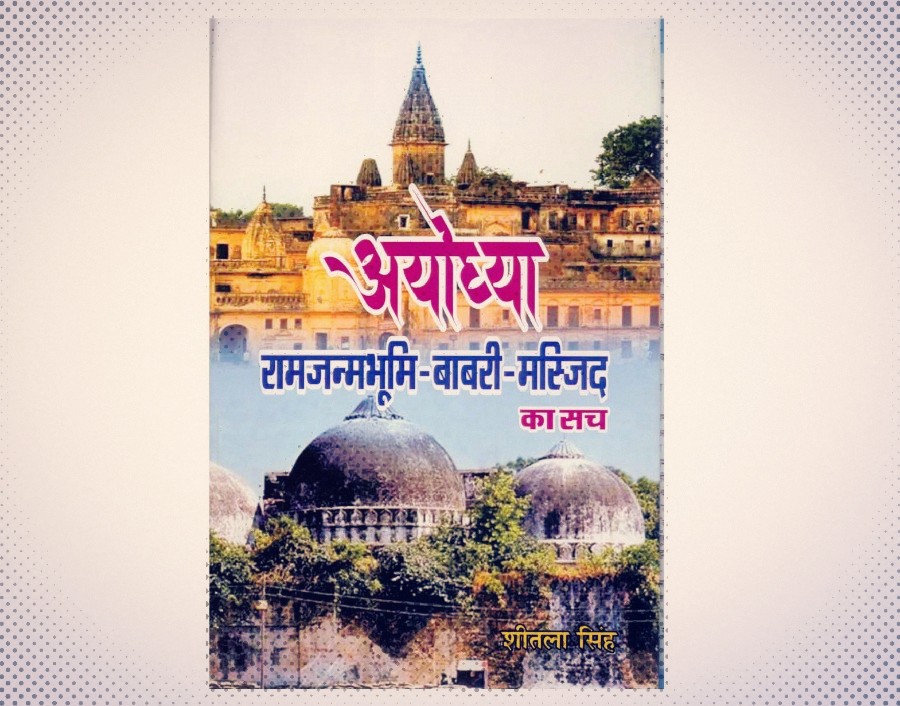

इस लिहाज से देखें तो अयोध्या के हिन्दी दैनिक ‘जनमोर्चा’ के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार शीतला सिंह की हाल में प्रकाशित ‘अयोध्या: रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सच’ शीर्षक पुस्तक, जो अपने पाठकों को इस तथ्य से समग्रता से वाकिफ कराती है कि अयोध्या विवाद में सारी की सारी पेचीदगियां राजनीति द्वारा अपनी स्वार्थ साधना के लिए उसके बेजा इस्तेमाल से पैदा हुई है, एक बड़े अभाव की पूर्ति करती है.

इस ‘बेजा इस्तेमाल’ की प्रायः सारी परतें उधेड़ती हुई यह पुस्तक इस कड़वे सच को सामने लाने में भी कुछ उठा नहीं रखती कि यह विवाद सिर्फ एक कारण से हनुमान की पूंछ या सुरसा के मुंह की तरह फैलता और सुलझने के बजाय उलझता गया है कि एक ओर इसे दो धर्मों के बीच की समस्या मानकर समाधान के प्रयास किए जाते रहे और दूसरी ओर राजनीति अपने प्रायः नजर न आने वाले हाथों से उन प्रयासों की राह में रोड़े अटकाती रही.

वह आज भी इससे बाज नहीं ही आई है. इस राजनीति को इंगित करते हुए शीतला सिंह पुस्तक में लिखते हैं, ‘जब एक दल अपने को धर्मनिरपेक्ष, परंपरावाद से भिन्न और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करने वाला बताए और सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का निर्वाहक घोषित करे और दूसरा हिंदुत्व को अपना दिशावाहक-निदेशक मानकर पुनरुत्थानवाद को समर्पित और समय के चक्र को पीछे की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील हो, किंतु विवाद में दोनों ही मिलकर एक दूसरे के पूरक की भूमिका निभायें, तो कौन अपने आदर्शों के प्रति समर्पित है, इसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है.’

यहां भले ही उन्होंने नाम नहीं लिए हैं, समझा जा सकता है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर ही इंगित कर रहे हैं.

आगे उनकी पुस्तक इस तफसील में भी जाती है कि स्वतंत्रता के बाद कैसे कांग्रेस इस विवाद में न सिर्फ 1990-92 की भाजपा बल्कि उसके पूर्वावतार जनसंघ और उससे भी पहले हिंदू महासभा तक से ‘हिंदू कार्ड’ की छीना-झपटी करती रही है.

आज कांग्रेस गिला कर सकती है कि 1990-92 में वह इस छीना-झपटी में विफल हो गई, लेकिन नवस्वतंत्र देश में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले उपचुनाव में उसने यही हिंदू कार्ड का इस्तेमाल कर समाजवादी आचार्य नरेन्द्रदेव को न सिर्फ चुनाव हराया बल्कि उनकी निंदा का अभियान भी चलाया था.

उन्हें हराकर जीते कांग्रेस के विधायक राघवदास ने खुलेआम 22-23 दिसंबर, 1949 के षडयंत्रकारियों का पक्ष लिया था.

हिंदू कार्ड की छीना-झपटी की इस राजनीति के अक्स 1 फरवरी, 1986 को बाबरी मस्जिद में बंद ताले खोले जाने में भी देखे जा सकते हैं, 09-10 नवंबर, 1989 को किए गए ‘वहीं’ राम मंदिर निर्माण के ‘शिलान्यास’ में भी, 6 दिसंबर, 1992 को अंजाम दिये गए ध्वंस में भी और उसके बाद कानून बनाकर या अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण कराने के वायदों में भी.

इस छीना-झपटी की निरंतरता यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने को बेहतर हिंदू साबित करके भाजपा से यही कार्ड छीनना चाहते हैं.

इस पुस्तक में शीतला सिंह का सबसे बड़ा सामर्थ्य यह है कि वे विवाद को न भाजपा या विहिप के पाले में खड़े होकर देखते हैं और न कांग्रेस या दूसरे भाजपा विरोधियों के.

‘ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर’ की बेहद निर्लिप्त शैली में एक के बाद एक तथ्यों, सबूतों, वाकयों व दस्तावेजों को सामने लाकर, परदे के पीछे से विवाद को उलझाती आ रही साजिशों व उनसे जुड़ी अंतर्कथाओं से वाकिफ कराते हुए वे पाठकों को यह बताना भी नहीं भूलते कि उन्हें न मंदिर में दिलचस्पी है और न मस्जिद में.

वे इतना भर चाहते हैं कि इस विवाद को हमेशा के लिए अयोध्या के सौहार्द का दुश्मन बने रहने से रोकने में यथासंभव योगदान कर सकें.

वे कहते हैं कि यह पुस्तक 26 साल पहले भी लिख सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं लिखी कि न खुद उससे कोई राजनीतिक या व्यावसायिक लाभ लेना चाहते थे, न ही किसी और को लेने देना चाहते थे-किसी को हानि पहुंचाना भी उन्हें गवारा ही नहीं था.

बहरहाल, ‘देर आयद दुरुस्त आयद’. उनकी पुस्तक का सबसे उपयोगी हिस्सा वह है, जिसमें उन्होंने एक फरवरी, 1986 को फैजाबाद की जिला अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद में बंद ताले खोलने के आदेश देने के बाद के हालात का विवरण दिया हैं.

उन्होंने बताया है कि तब विवाद को नासूर बनने से रोकने के लिए अयोध्या के नागरिकों द्वारा निकाले गए सर्वस्वीकार्य हल के फार्मूले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व ने इसलिए पलीता लगा दिया था कि उसे इस विवाद के भड़कने से हिंदुओं में आ रही ‘चेतना’ का देश की सत्ता पर कब्जे के लिए इस्तेमाल करना था.

बाद के कई और समाधान प्रयासों की भी उसके इस दृष्टिकोण ने ही भ्रूणहत्या की कि किसी भी सुलह समझौते में दूसरे पक्ष के सम्पूर्ण आत्मसमर्पण से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा. दुख की बात है कि अब जब देश की सत्ता पर कब्जे का उसका उद्देश्य पूरा हो गया है तो भी वह इस विवाद को फसाद की जड़ ही बनाए रखना चाहता है.

बहरहाल, विवाद सर्वोच्च न्यायालय में है, जहां जनवरी में उसकी सुनवाई होनी है. फिर भी कोर्ट के फैसले से पहले उसके बाहर बातचीत की मार्फत सर्वस्वीकार्य समाधान की कोशिशें हों तो उनमें इस पुस्तक का यह सबक बहुत काम आ सकता है कि उनकी सफलता की एक ही अनिवार्य शर्त है-यह कि उन्हें राजनीति दूर रखा जाए.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)