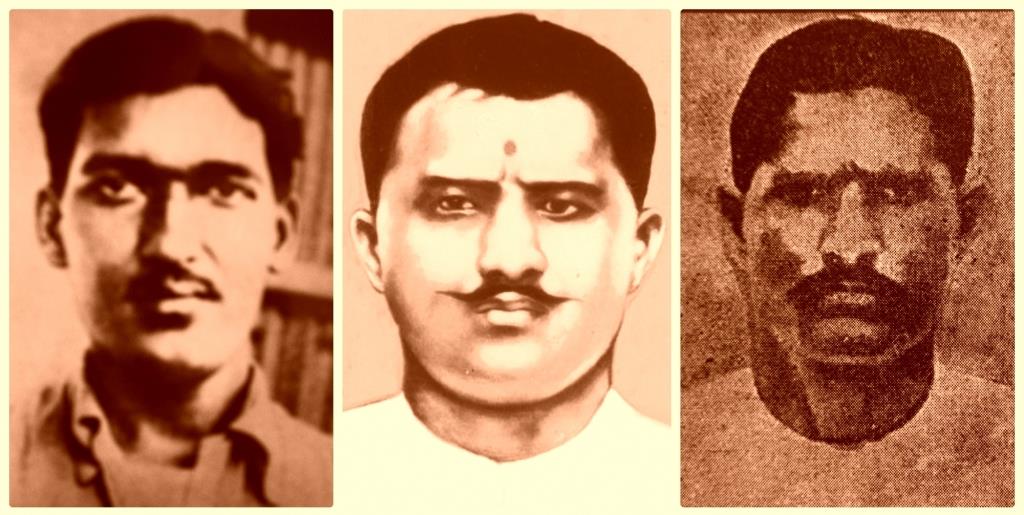

अशफ़ाक़ उल्ला ख़ां, रामप्रसाद बिस्मिल और रौशन सिंह के शहादत दिवस (19 दिसंबर) पर उनकी मांओं और परिवार के दुर्दशा की कहानी.

विडंबना देखिए जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी माता हीराबेन के चरण छूने वाली ‘इमोशनल’ तस्वीरें उनके अनेक समर्थकों को निहाल कर देती हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की ज़िम्मेदारी संभालने से पहले राहुल गांधी का अपनी माता सोनिया गांधी का माथा चूमना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी तस्वीरें उनके पहले संबोधन की तस्वीरों को, कम से कम अख़बारों के पहले पन्ने से, बेदख़ल कर देती हैं और ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ का उद्घोष पुराना पड़ जाने के बावजूद अपना सानी नहीं रखता, उसमें न तो जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के सशस्त्र संघर्ष में प्राण न्योछावर करने वाले क्रांतिकारियों की शहादतों की कुछ ख़ास क़द्र रह गई है, न ही उनकी माताओं की.

क्रांतिकारियों की आरज़ू तो ख़ैर बहुत छोटी सी थी- रख दे कोई ज़रा सी ख़ाक़-ए-वतन कफ़न में! लेकिन उनकी शहादतों के बाद वजूद में आए देश के सत्तातंत्र व समाज को उनकी माताओं के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाना भी गवारा नहीं.

ये माताएं जब तक जीवित रहीं, तमाम तकलीफें झेलती हुईं देश को उलटी दिशा में हांक ले जाने की सत्ताओं की कवायदों से अभिशापित होती रहीं और अब इस संसार में नहीं हैं, तो उनकी स्मृति रक्षा के भी लाले पड़े हैं.

इस दृष्टि से उनकी दुर्दशाओं की पड़ताल करें तो सबसे पहले याद आती हैं ऐतिहासिक काकोरी कांड के शहीद रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ की माता मूलरानी. वे ऐसी वीर माता थीं कि गोरखपुर की जेल में बेटे की शहादत से पहले उससे मिलने पहुंचीं तो उसकी डबडबाई आंखें देखकर भी धैर्य नहीं खोया, कलेजे पर पत्थर रख लिया और उलाहना देती हुई बोलीं, ‘अरे, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है और उसके नाम से अंग्रेज़ सरकार भी थरथराती है. मुझे पता नहीं था कि वह मौत से इतना डरता है!’

फिर जैसे इतना ही काफी न हो, उससे पूछा, ‘तुझे रोकर ही सूली चढ़ना था तो इस राह पर कदम ही क्यों रखा?’

उनके साथ क्रांतिकारी शिव वर्मा भी थे, जिन्हें वे अपना भांजा बताकर साथ लिवा गई थीं. उनके अनुसार, ‘इसके बाद बिस्मिल ने बरबस आंखें पोंछ डालीं और कहा था कि वे आंसू मौत के डर से नहीं, उन जैसी बहादुर मां से बिछड़ने के शोक में बरबस निकल आए थे.’

माता ने फौरन शिव को आगे करके कहा था, ‘यह तुम्हारी पार्टी का आदमी है. पार्टी के लिए कोई संदेश देना हो तो इससे कह सकते हो.’

लेकिन अपने क्रूरतम रूप में आई ग़रीबी ने बिस्मिल के जाते ही इस वीर माता को ख़ून के आंसू रुला दिए. जीवनयापन के लिए उन्हें अपना शाहजहांपुर स्थित घर और कभी बड़े लाड से बिस्मिल के लिए बनवाए सोने के बटन, जो यादगार के तौर पर उनके पास थे, बेच देने पड़े.

इसके आगे का जीवन भी कलपते और भटकते हुए उन्होंने इस याद के सहारे काटा कि बिस्मिल के रूप में वे राम जैसा पुत्र चाहती थीं, वह पैदा हुआ तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम भी राम रखा था!

इस माता ही नहीं, उसकी सास यानी बिस्मिल की दादी को भी उनकी शहादत की कीमत चुकानी पड़ी थी. अपनी दुस्सह निर्धनता के दिनों में उन्हें धार्मिक आस्था वाले लोगों के उस दान पर निर्भर करना पड़ा था, जो एकादशी आदि पर शहीद की दादी नहीं, ब्राह्मणी होने के चलते उन्हें मिल जाता था.

ऐसे में काकोरी कांड के दूसरे शहीद रौशन सिंह की माता कौशल्या देवी ही शहीद की मां का सिला कैसे पा सकती थीं, जिनके परिवार का भी बाद में भयानक सामाजिक आर्थिक दुश्वारियों से सामना हुआ और जिनकी बेटियों तक ने उनकी शहादत की कीमत चुकाई.

जहां भी बेटियों का रिश्ता तय किया जाता, पुलिस अधिकारी अंग्रेज़ सरकार के कोप का डर दिखाकर उसे तोड़वाने पहुंच जाते. धमकाते कि रौशन की बेटी से शादी करने वाला भी अंग्रेज़ सरकार द्वारा उनके जैसा ही ‘अपराधी’ माना जाएगा और डरपोकों को रिश्ता तोड़ने में ही भलाई नज़र आती.

बहुत कठिनाई के बाद इन बेटियों की मांग भरी जा सकी. रौशन सिंह की अनुपस्थिति में उनकी माता और पत्नी के सबसे बड़े अवलंब ‘प्रताप’ के संपादक गणेशशंकर विद्यार्थी थे, जो गाहे-बगाहे उनकी आर्थिक मदद किया करते थे.

काकोरी के तीसरे शहीद राजेंद्रनाथ लाहिड़ी की जन्मभूमि अब बांग्लादेश में है और जिस गोंडा ज़िले की जेल में उनको इस आशंका में बिस्मिल, अशफ़ाक़ और रौशन सिंह से दो दिन पहले ही शहीद कर दिया गया था कि क्रांतिकारी उन्हें छुड़ाने के प्रयत्न कर सकते हैं, वहां लोग उनकी माता का नाम तक नहीं जानते.

उनके पुत्रविछोह के दारुण दुख की बाबत भी जानकारियों का अकाल-सा है. यानी वे लाहिड़ी की जननी होने के सहज श्रेय से भी वंचित कर दी गई हैं.

जिंदान-ए-फ़ैज़ाबाद से सू-ए-अदम जाने वाले अशफ़ाक़उल्लाह ख़ान के परिजनों की गिनती अपने समय के संभ्रांत और संपन्न लोगों में होती थी और उनका ननिहाल भी सुखी और समृद्ध था.

लेकिन अशफ़ाक़ पर चले मुकदमे की पैरवी में आए भारी ख़र्च ने इन दोनों को बर्बाद करके उनकी हालत ख़स्ता कर दी थी. इतना ही नहीं, उनकी कई संपत्तियां अंग्रेज़ सरकार ने जबरन अपने क़ब्ज़े में कर ली थी.

फलस्वरूप अशफ़ाक़ की माता मज़हूरउन्निसां बेगम को भी उनकी शहादत के बाद ढेर सारी सामाजिक कृतघ्नताएं झेलनी पड़ीं.

वे अशफ़ाक़ द्वारा शहादत से ऐन पहले लिखे भावनात्मक पत्र पढ़तीं तो उनके ग़म की कोई थाह नहीं रह जाती, जबकि सगे संबंधियों का रुख़ उसे बांटने में मददगार होने के बजाय बेरुख़ी वाला रहता था.

वे डरे रहते थे कि अशफ़ाक़ के माता-पिता से हमदर्दी रखने पर अंग्रेज़ सरकार उनको भी अपने दुश्मनों में शुमार कर लेगी और उन पर भी वैसे ही ज़ुल्म ढाएगी.

हां, उनके दुर्दिन में एक बार चंद्रशेखर आज़ाद वेश बदल कर मदद करने शाहजहांपुर आए थे. वाकया यों है कि वे अचानक आए, दालान में बैठे और जब तक वहां अकेले बैठे परिजन उनसे परिचय पूछते, एक गिलास पानी और एक बीड़ी की मांग कर डाली.

परिजन पानी और बीड़ी लेने अंदर गए और लौटे तो पाया कि मांगने वाला वहां रुपयों से भरा एक थैला छोड़कर जा चुका है. प्रसंगवश, आज़ाद बीड़ी नहीं पीते थे और उसकी मांग उन्होंने इसलिए की थी कि उनकी पहचान छिपी रहे.

क्रांतिकारी मणींद्रनाथ बनर्जी की माता सुनयना की कथा भी कुछ कम कारुणिक नहीं है. इस माता ने अपने दो क्रांतिकारी बेटे खोए.

अभी राजेंद्रनाथ लाहिड़ी की शहादत को महीना भर भी नहीं हुआ था कि मणींद्र ने उसका बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों से रायबहादुर की उपाधि पा चुके उनके ख़ुफिया विभाग के कारकुन जितेंद्र बनर्जी को गोली मार दी.

इसके लिए उन्होंने 13 जनवरी की तारीख़ चुनी, जो संयोग से उनका जन्मदिन भी थी. घटनास्थल था वाराणसी का दशाश्वमेध घाट.

गोली मारने के बाद एक बार तो मणींद्र भाग निकले, मगर थोड़ी ही देर बाद लौट आए और गिरे पड़े जितेंद्र के पास जाकर पूछने लगे, ‘राय बहादुर, लाहिड़ी की फांसी का ईनाम तुम्हें मिल गया न?’

पकड़े गए तो उन्हें दस साल की सज़ा हुई और 1934 में फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में लंबी भूख-हड़ताल के बाद मन्मथनाथ गुप्त व यशपाल की उपस्थिति में अंतिम सांस ली तो उनकी विद्रोही संस्कार वाली साहसी माता सुनयना को आख़िरी बार उन्हें देख सकना भी नसीब नहीं हुआ.

साल भर पहले ही सुनयना ने ऐसे ही एक सत्याग्रह के बाद अपने एक और बेटे भूपेंद्रनाथ बनर्जी को खोया था और किसी से कोई चंदा आदि लिए बिना अपनी संपत्तियां बेंचकर मणींद्र के मुक़दमे की पैरवी करती रही थीं.

1937 में मन्मथनाथ गुप्त जेल से छूटकर आए तो इस मां ने न सिर्फ उन्हें आश्रय दिया बल्कि अपना सारा स्नेह उन पर उड़ेल दिया.

लेकिन 23 फरवरी, 1962 को गुमनाम मौत से पहले तक देश की ओर से उन्हें इसका जो सिला मिला, क्रांतिकारियों के लेखक सुधीर विद्यार्थी के एक वाक्य में वह इस प्रकार है: ‘जानें क्या-क्या सहते झेलते तुम हमसे विदा ले गईं, माता सुनयना!’

बटुकेश्वर दत्त की मां कामिनी देवी उनके जीते जी चल बसी थीं. वरना स्वतंत्र भारत में अपने क्रांतिकारी बेटे की दुर्दशा उन्हें रोज़ एक नई मौत मारती.

बटुकेश्वर को उम्रक़ैद की सज़ा हुई तो भगत सिंह ने उनसे कहा था, ‘तुम्हें ज़िंदा रहकर सिद्ध करना होगा कि क्रांतिकारी सिर्फ मरना ही नहीं जानते, वे ज़िंदा रहकर हर मुश्किल का जीवट से सामना भी कर सकते हैं.’

बटुकेश्वर ने उम्रक़ैद के बाद से 1965 में अपनी मृत्यु से पहले के आज़ाद भारत में भयानक असहायता, दारुण निर्धनता, त्रासद गुमनामी और असहनीय जिल्लत भोगकर भी भगत सिंह को सही सिद्ध किया. इस बीच उन्हें एक सिगरेट कंपनी में छोटी-सी नौकरी का अभिशाप भी झेलना पड़ा.

खुदीराम बोस अपनी शहादत के वक़्त इस अर्थ में अनाथ थे कि जब वे छह साल के थे, तभी पहले उनकी मां लक्ष्मीप्रिया देवी और बाद में चिता त्रिलोक्यनाथ बोस का प्राणांत हो गया था.

इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जो अब आज़ाद पार्क है, पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर ख़ुद ही ख़ुद को शहीद कर लेने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की मां जगरानी देवी को बहुत दिनों तक कोदो खाकर अपने पेट की आग बुझानी पड़ी.

पंडित जवाहरलाल नेहरू को मालूम हुआ तो उन्होंने उनके लिए 500 रुपये भिजवाये. हां, बाद में सदाशिव मल्कारपुरकर जैसा बेटा पाकर वे धन्य हो गईं.

सदाशिव आज़ाद के सबसे विश्वासपात्र सैनिकों में से एक थे और उन्होंने 22 मार्च, 1951 को अपने सेनापति की जन्मदात्री के निधन और अंतिम संस्कार तक उनके प्रति अपने सारे फ़र्ज़ निभाए. यहां तक कि अपनी आस्थाओं के प्रतिकूल उन्हें तीर्थयात्राएं भी कराईं.

माता जगरानी आज़ाद को संस्कृत का प्रकांड विद्वान बनाना चाहती थीं. इसके बदले वे शहीद बन गए तो भी उन्हें किसी दिन उनके अचानक लौट आने का अंधविश्वास था.

उन्होंने इसके लिए मन्नत मानकर अपनी दो उंगलियों में धागे बांधे हुए थे और कहती थीं कि उसे आज़ाद के आने के बाद खोलेंगी.

आज़ाद के लिए रोते-रोते उन्होंने अपनी आंखें भी ख़राब कर डाली थीं. लेकिन बाद में सदाशिव की सेवाओं से इतनी खुश रहने लगी थीं कि अपने आसपास के लोगों से कहतीं, ‘चंदू यानी चंद्रशेखर आज़ाद रहता तो भी सदाशिव से ज़्यादा मेरी क्या सेवा करता?’

प्रसंगवश, सदाशिव को ऐतिहासिक भुसावल बम केस में 14 साल का काला पानी हुआ था और उनकी सज़ा के दौरान ही उनकी मां इस संसार को छोड़ गई थीं.

जगरानी में वे अपनी दिवंगत मां की छाया महसूस करते थे और उन्हें गर्व था कि उनके कालापानी के दिनों में भूख-प्यास तक भूल जाने वाली इस मां ने अंततः उनकी गोद में ही आख़िरी सांस ली.

लेकिन, झांसी में इस वीर माता की समाधि का सन्नाटा कभी-कभी ही टूटता है. अन्यथा वह लावारिस-सी पड़ी रहती है और वहां कोई उसे प्रणाम करने नहीं जाता.

भगत सिंह को तो क्रांतिकारिता जैसे विरासत में मिली थी. 28 सितंबर, 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, उनका जन्म हुआ तो उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह व स्वर्ण सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों के सिलसिले में जेलों में थे.

तीनों को उसी दिन रिहाई मिली तो माना गया कि नवजात शिशु घर-परिवार के लिए अच्छा भाग्य लेकर आया है. उसका नाम भगत रखा गया, पंजाबी में जिसका अर्थ भी है- भाग्यशाली.

माता विद्यावती उसको प्यार से भगता बुलाती थीं- भगता यानी भागों वाला. लेकिन बाद में सब कुछ जैसे उलट-पलट कर रह गया.

अनीश्वरवादी भगत सिंह को भाग्य और भगवान किसी में भरोसा नहीं रह गया. लाहौर षडयंत्र व असेंबली बम कांड में उनकी शहादत के बाद माता विद्यावती को गर्दिशों के दिन तो ज़्यादा नहीं देखने पड़े, लेकिन शहीद-ए-आज़म की माता जैसे सम्मान से वे वंचित ही रहीं.

उन्हें दी गई ‘पंजाब माता’ की उपाधि भी एक तरह से उनकी और उनके बेटे की शहादत दोनों की अवमानना थी.

तभी तो पंजाबी के लोकप्रिय कवि संतराम ‘उदासी’ ने इसके विरोध में कविता रचकर सवाल उठाया कि क्या भगत सिंह ने सिर्फ पंजाब के लिए जान दी थी? देश के लिए दी थी तो उनकी माता को ‘देश माता’ का ख़िताब क्यों नहीं? क्या इसलिए कि ख़िताब देने वालों ने उसे उनके बलिदान का महत्व कम करने की बुरी नीयत से दिया है?

सुखदेव की माता रल्ली देवी और पिता रामलाल को भी अपने बेटे की शहादत के बदले में सामाजिक कृतघ्नता ही ज़्यादा मिली. अभी कुछ बरसों पहले तक पंजाब के लुधियाना ज़िले में पुराने किले के पास नौघरा इलाके में स्थित उनका पैतृक घर खंडहर बना हुआ था और कोई उसकी हालत देखकर शरमाने वाला नहीं था.

गनीमत है कि अब एक ट्रस्ट उसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी उठा रहा है. लेकिन महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के खेड़ा गांव में जन्मे शिवराम हरि राजगुरु के गांव का नाम भले ही उनके नाम पर कर दिया गया है, उनकी माता पार्वती बाई और पिता हरिनारायण को तो वैसे ही विस्मृति के गर्त में डाल दिया गया है, जैसे राजेंद्रनाथ लाहिड़ी की माता को.

कानपुर के क्रांतिकारी भाइयों राजकुमार सिन्हा और विजयकुमार सिन्हा की माता का ज़िक्र किए बिना यह सारा विवरण अधूरा रहेगा.

इनमें बड़े भाई राजकुमार सिन्हा को काकोरी कांड में उम्रक़ैद हुई थी जबकि छोटे भाई विजयकुमार सिन्हा को लाहौर षडयंत्र कांड में काला पानी. पुलिस द्वारा किया गया उत्पीड़न उनकी बहन पर इतना भारी पड़ा था कि वे पागल हो गई थीं.

अगणित तकलीफें झेलती इन तीनों की मां के साहस को सलाम किया जाना चाहिए कि फिर भी न उन्होंने हिम्मत हारी और न दैन्य का परिचय देने के लिए कातर हुईं.

एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी उनसे मिलने पहुंचे और उनकी विपदाएं देखकर भावुक हो उठे तो उन्होंने उनको डांटकर चुप करा दिया.

कहा, ‘मेरी ओर देखो और बताओ. क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बाघों की माताएं रोया नहीं करतीं और मैं एक नहीं, दो-दो बाघों की मां हूं. मैं ख़ुद नहीं रोती तो किसी और को अपने हालात पर तरस खाकर रोने की इजाज़त कैसे दे सकती हूं?’

सवाल है कि इन माताओं को दूर से प्रणाम करने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? उनके तप व त्याग का कुछ सिला भी कभी उन्हें मिलेगा या दुनिया को छोड़ जाने के बाद भी वे हमारी सरकारी व समाजी कृतघ्नताओं का बोझ ढोने को अभिशप्त रहेंगी?

क्रांतिकारी आंदोलन के वरिष्ठ विश्लेषक सुधीर विद्यार्थी कई प्रति प्रश्नों से उत्तर देते हैं, शहीदों के मज़ारों पर ही मेले कहां जुड़ रहे हैं? उनकी शहादतों का ही समुचित मूल्यांकन कहां किया हमने? तब हम उनकी माताओं के प्रति ही कृतज्ञ क्यों होंगे? ऐसा ही रहे तो कौन जाने एक दिन वे हमारी यादों तक में न रह जाएं!’

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और फैज़ाबाद में रहते हैं.)