स्मृति शेष: सीएसडीएस के संस्थापकों में से एक समाजविज्ञानी धीरूभाई शेठ ने कभी अपनी चिंतन प्रक्रिया में अप्रिय तथ्यों को कलम से बचकर निकलने नहीं दिया. उन्होंने आज़ाद भारत में घट रहीं घटनाओं का कथा वाचक बनने के बजाय उनकी चालक शक्तियों तथा सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया.

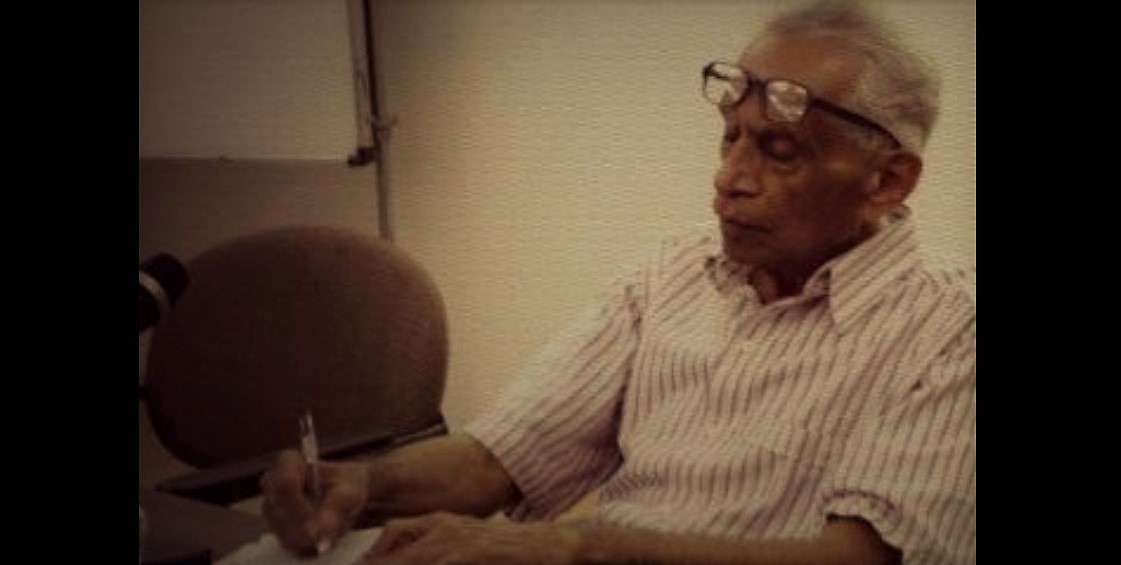

![धीरूभाई शेठ, [जन्म-1936- अवसान-2021] (फोटो साभार: सीएसडीएस)](https://hindi.thewire.in/wp-content/uploads/2021/05/Dhirubhai-Sheth-CSDS.jpg)

वे एक ऐसे दौर में हमसे बिछड़े हैं, जब किसी प्रकार के सत्ता प्रतिष्ठान के अनुमोदन को राजनीतिक दुरुस्तगी का पर्याय मान लिया जाता है और सामाजिक तौर पर उठने वाले मुद्दे सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और विचारधारात्मक दुराग्रहों और मनगढ़ंत कहानियों के घालमेल को ‘विचारधारा’ का जामा पहना दिया जाता है. सत्ता से नजदीकी से लाभ मिलता है और किसी व्यक्ति या विचार के प्रति आलोचनात्मक होने से छुट्टी मिल जाती है.

धीरूभाई शेठ ने अपनी चिंतन प्रक्रिया में अप्रिय तथ्यों को अपनी कलम से बचकर निकलने नहीं दिया. भारतीय लोकतंत्र की समझ के लिए उन्होंने समकालीन पश्चिमी साहित्य को जितना पढ़ा था, उतना ही जन आंदोलनों से से सृजित कोलाहल को भी विश्लेषित किया.

वे इसे लोकतंत्र से अलग नहीं मानते थे. उनके सामने भारत का परंपराबद्ध समाज था जिसमें जाति प्रथा, आधुनिकता और लोकतंत्र आपस में घुलमिल गए थे.

1960 के दशक के भारत में यह बात अन्य समाजविज्ञानी भी नोटिस कर रहे थे लेकिन उसकी पड़ताल के लिए वे प्राय: पश्चिमी राजनीतिक अनुभवों एव सामाजिक सिद्धांतों पर निर्भर रहते थे. धीरूभाई ने इसे भारतीय संदर्भों में देखना शुरू किया.

उन्होंने परंपरा और आधुनिकता से संवाद स्थापित करने के दौरान गांधीवादी विचारों की मुख्य पोटली को भी झकझोरकर देखा और नए-नए बने संविधान के अनुभवों को भी. उन्होंने आज़ाद भारत में घट रही घटनाओं का कथा वाचक बनने के बजाय उनकी चालक शक्तियों तथा सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन किया.

उन्होंने रेखांकित किया कि भारत में किस प्रकार लोकतंत्र की आमफ़हम परिभाषा में उसे चुनावी प्रक्रिया, मतदान के प्रतिशत और सरकार के बनने-बिगड़ने तक ही सीमित कर दिया गया है. लेकिन शेठ लोकतंत्र को सामाजिक संरचना की अन्योन्यक्रिया के नतीजे के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

उन्होंने भारत की ज़मीनी हकीकत को उन आंदोलनों के ज़रिये समझने का प्रयास किया, जो परिवर्तनकारी राजनीति के चालक के तौर पर समाज की आंतरिक संरचना तथा मुख्यधारा की राजनीति को तोड़ते-फोड़ते रहते हैं.

गौरतलब है कि मुख्यधारा की राजनीति में विकास के दावे महज़ एक राजनीतिक लफ़्फ़ाजी का दामन पकड़े हुए हैं. और वास्तविकता यह है कि राज्य के पास विकास की अवधारणा के लिए भारतीय अनुभव तथा विकास के खिलाफ किए जा रहे ज़मीनी संघर्ष को समझने और परखने की कोई दृष्टि नहीं बची है.

भारतीय लोकतंत्र ने समाज को किस प्रकार स्वीकार किया और समाज ने लोकतंत्र को किस प्रकार स्वीकार किया है, इसे लेकर धीरूभाई शेठ हमेशा ही सजग रहे. उन्होंने भारतीय राजनीति की उन सभी करवटों को ध्यान से और करीब से देखा जिन्हें हम अंगुलियों पर ही गिन सकते हैं, मसलन आपातकाल, बाबरी विध्वंस, मंडल आंदोलन और विभिन्न समयों में हुए छात्र आंदोलन. यही एक वजह भी रही कि वे अंतराष्ट्रीय राजनीति और उसका भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर अपने पूरे बौद्धिक जीवन में सचेत रहे.

यह सतर्कता और संगठित हुई जब वह दिल्ली स्थित विकासशील समाज अधययन केंद्र से जुड़े. सुप्रसिद्ध राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी की सोहबत ने उनकी समझ और सूझबूझ को और पैना कर दिया. उस ज़माने से लेकर आज तक दो शब्द अक्सर भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के बरक्स रखे जाते है- एक, संकट, दूसरा समस्या.

शेठ इस संकट तथा समस्या के शाब्दिक भाव को समझने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं क्योंकि हर प्रकार की समस्या को संकट के तौर पर परिभाषित नहीं किया जा सकता. दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी समस्याओं को संकट के तौर पर नहीं समझा जा सकता.

उनके अनुसार व्यवस्था मूलक समस्याओं को हल न कर पाना ही संकट की ओर ले जाता है. धीरुभाई शेठ इस प्रक्रिया की कई परतों को उजागर करते हैं.

यह संकट समाज के अंदर व्याप्त समस्याओं के स्थायीपन से उत्पन्न हुआ है. इसका एक कारण राजनीतिक सत्ता तथा समाज के बीच अन्योनक्रिया की अनुपस्थिति में देखा जा सकता है.

शेठ आपातकाल की राजनीतिक घटना का हवाला देकर कहते हैं कि आपातकाल के बाद राजनीतिक हालात पर चर्चा में व्यक्तियों या फिर फौरी राजनीतिक घटनाक्रम पर ज़ोर दिया गया जिससे यह प्रतीत होने लगा कि जैसे राजनीति का समाज तथा उसके मूल्यों तथा सत्ता के बंटवारे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है.

उनके मुताबिक़ समस्याओं के प्रति इस असावधानी ने राजनीतिक संकट का रूप धर लिया है.

यही शेठ की केंद्रीय सूत्र ने आकार लिया जहां वह कहते है कि राजनीतिक संकट का अभिप्राय राजनीतिक प्राधिकार से है. राजनीतिक प्राधिकार का यह संकट आपातकाल के निर्णय में ही निहित था. बाद में वह भारतीय लोकतंत्र की शिराओं में प्रवेश कर गया और वह एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो गया जहां से एक रास्ता जनता को चुनावी भागीदारी के ज़रिये राजनीतिक प्राधिकार दिलाने की तरफ जाता है.

लेकिन प्राधिकार सुनिश्चित करने की यह प्रक्रिया नाकाफ़ी है क्योंकि यह प्राधिकार न तो अपने खिलाफ व्यवस्था के अंदर से फूटने वाले संरचनागत प्रतिरोध का सामना कर पाता है और न ही जनता के क्षोभ से निपट पाता है.

दूसरा रास्ता लोक-लुभावनवाद की रणनीति की तरफ जाता है. हालांकि इस रणनीति का भारतीय लोकतंत्र में ख़ासा स्थान रहा है. इस रणनीति का परिणाम यह हुआ कि जनता और सत्तारूढ़ राजनीति के बीच का बफर-जोन गायब हो गया है.

तीसरा रास्ता सरकारी कामकाज और नीति निर्धारण से जुड़े वैधता के दावों तथा वैधानिक चौखटों के बाहर से मिलने वाली चुनौती की तरफ जाता है. शेठ इसकी शिनाख्त एक संकट के रूप में करते हैं. उनका यह भी मानना था कि आपातकाल की घटना के बाद राजनीतिक प्राधिकार किसी भी चुनाव से वैधता हासिल नहीं कर पाया है.

चौथे रास्ते का संबंध उन अलगावों से है, जो मध्यवर्ग तथा जनता के बीच उभर रहे हैं. यह स्थिति अब आर्थिक और सामाजिक दायरों से आगे बढ़कर सांस्कृतिक क्षेत्र में भी घुसपैठ कर चुकी है. और इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रभु वर्गों तथा आम जनता के बीच राजनीतिक वैधता को लेकर होने वाला संवाद बंद हो गया.

ज़ाहिर है कि अब संस्थागत लोकतंत्र को अपना आधार पार्टी और चुनाव के परे जाकर नागरिक समाज में विकसित करना होगा. उसे समाज के संरचनात्मक परिवर्तन से उभरे तथा व्यापक सार्वजनिक दायरे में विकसित हुए नए तरह के संगठनों से वैधता प्राप्त करनी होगी.

1980 और 90 का दशक भारतीय राजनीति में पॉलिटिकल इकोनॉमी के दौर से नये मानदंड तय करने लगा. ऐसे में उनकी मुख्य चिंता थी कि किस प्रकार समाज विज्ञान का ध्यान इस बात की ओर खींचा जाए कि भूमंडलीकरण ने रोजमर्रा की जिंदगी को किस हद तक प्रभावित किया है.

धीरुभाई शेठ अपने अंतिम दिनों तक राजनीति और शास्त्रों को लेकर नयी बहसों और परिप्रेक्ष्यों को लेकर सतर्क रहे. वे समाज विज्ञान को इस सवाल से आगाह करते रहे कि लोकतंत्र और सत्ता के त्रिकोणीय समीकरण पर लोकतांत्रिक राजनीति की गतिशीलता क्या है? लोकतंत्र स्वयं एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के आगाज़ का नाम है जो सत्ता निर्माण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं.)