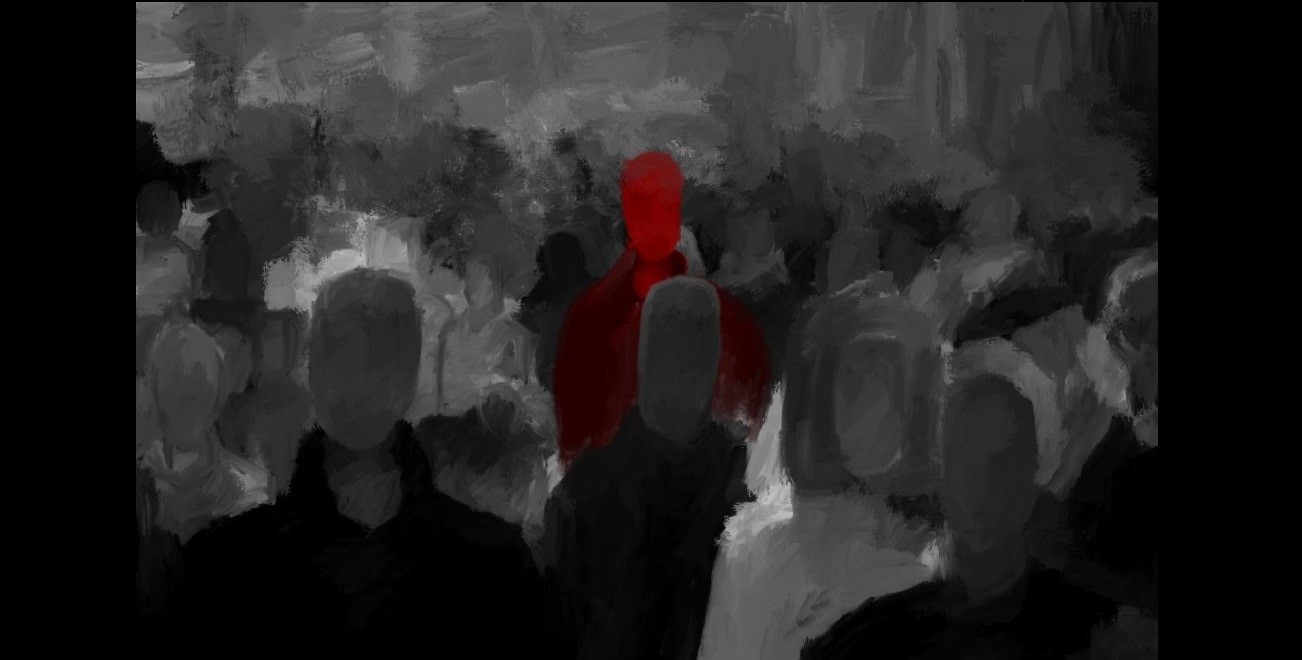

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: वर्ण भेद की सामाजिक व्यवस्था का इतनी सदियों से चला आना इस बात का सबूत है कि उसमें धर्म निस्संदेह और निस्संकोच लिप्त रहा है.

हमारी हाउसिंग सोसाइटी के कुछ रहवासियों के बीच अनौपचारिक चर्चा के दौरान यह ज़िक्र छिड़ा कि एक तमिल नेता ने हाल ही में कहा है कि अपने मूल में सामाजिक न्याय का विरोधी होने के कारण सनातन धर्म एक रोग की तरह हो गया है और उसे नष्ट कर देना चाहिए. इस पर सबसे अधिक भाजपा भड़की और अयोध्या के एक धर्माचार्य ने इस तमिल नेता के सिर काटने पर कुछ करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा कर डाली.

हालांकि, विपक्ष के अधिकांश दलों ने इस वक्तव्य से अपनी अहसमति जताई, सत्ता पूरे विपक्ष पर सनातन धर्म-विरोधी होने पर आरोप लगातार सभी मंचों से लगा रही है. हमारी बहस इस पर हुई कि शूद्रों के साथ जो भयानक दुर्व्यवहार और अन्याय होता आया है उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है.

एक पक्ष यह था कि धर्म को इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं माना जा सकता.

हमारा पक्ष यह था कि सनातन धर्म निश्चित ही ज़िम्मेदार है क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था उसी ने बनाई, पोसी और उसके किसी धर्म-चिंतक ने इसका विरोध कभी नहीं किया. उसका इतनी सदियों से चला आना इसका सबूत है कि उसमें धर्म निस्संदेह और निस्संकोच लिप्त रहा है. जातिप्रथा में सुधार के प्रयत्न बहुत पुराने नहीं हैं और उनमें से अधिकांश समाज सुधारकों द्वारा किए गए, धर्म-चिंतकों द्वारा नहीं. दलितों के साथ दुर्व्यवहार, सारी आधुनिकता और सबके विकास के बावजूद, आज भी दैनिक घटनाएं हैं. दलितों के साथ हिंसा, हत्या, बलात्कार आदि पर कोई हिंदू धर्माचार्य कभी कोई वक्तव्य नहीं देता ओर न ही उसकी निंदा करता है. जबकि यही धर्मनेता खुलेआम दूसरे धर्मों के नागरिकों के नरसंहार का आह्वान करते रहते हैं और उनका बाल बांका नहीं होता. उनके धर्म की तथाकथित सनातनता भी अप्रभावित और अक्षत रहती है. बहरहाल, हमारी बहस किसी नतीजे पर पहुंचे बिना समाप्त हो गई.

अगले दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक का एक वक्तव्य आया, जिसमें उन्होंने इसी संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं. संघ का हिंदुओं का प्रवक्ता होने का दावा हमेशा विवादास्पद रहा है पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका हिंदुओं के एक बड़े वर्ग पर प्रभाव और आधुनिक भारतीय राजनीति में बड़ा दखल रहा है.

जिस आरक्षण का संघ परिवार अभी 2015 तक भी घोर विरोधी रहा है, उसी आरक्षण को उचित ठहराते हुए संचालक महोदय ने कहा कि हमने दलितों को दो हज़ार वर्षों से पाशविक जीवन बिताने पर विवश किया है तो उन्हें सामाजिक व्यवस्था में समान अधिकार और समता पाने के लिए हम दो सौ वर्ष तक आरक्षण का दर्द क्यों नहीं सह सकते.

इस पर अलग बहस चल रही है कि आरक्षण पर यह पलटा संघ ने 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर एक रणनीतिक क़दम के रूप में खाया है. संचालक धर्मनेता नहीं हैं. हिंदुत्व हिंदू धर्म का कोई संस्करण नहीं एक राजनीतिक विचारधारा है, यह बात तो हिंदुत्व के संस्थापक सावरकर ने स्वयं कही है. संचालक इस कारण एक राजनेता ही हैं. तमिल नेता तो सीधे-सीधे राजनेता हैं. दोनों इस पर सहमत हैं कि दलितों के साथ हमने सदियों से अन्याय किया है.

इस बात का नोटिस भी लिया जाना चाहिए कि इस अन्याय की शिनाख़्त राजनीति कर रही है, स्वयं धर्म नहीं. संघ परिवार ने हिंदुओं के बीच किसी सामाजिक सुधार का कोई व्यापक आंदोलन चलाया हो, इसकी मुझे जानकारी नहीं है. यों तो इस समय हिंदू धर्म और उसके धर्मनेताओं का एक बड़ा हिस्सा हिंदुत्व का अनुगामी और सत्ता का प्रचारक तक हो चुका है. पर वह अन्याय के इस आकलन से सहमत होकर इसे स्वीकार कर अपनी व्यवस्था-अनुष्ठानों-आचरण में कोई स्थायी परिवर्तन करेगा यह दुराशा लगती है. आगे-आगे देखिए होता है क्या?

‘इसी शताब्दी के सामने’

कविता का लगातार पाठक होने का एक अप्रत्याशित लाभ यह है कि आपको जब-तब ऐसी कोई कविता मिल जाती है, जो भले बहुत पहले लिखी गई हो, आज और अभी की लगती है. उदाहरण के लिए ‘इसी शताब्दी के सामने’ शीर्षक कविता का यह अंश, जिस पर मैं अटका:

तुमने उन सारे घरों में

मुहरे बिठा दिए हैं

जिधर से होकर

मेरे आने की गुंजाइश है.

यह व्यूह रचना तुम्हें युग से सिखायी है.

तुम्हारे सामने क़तार दर क़तार

हथियारबंद प्यादे

और तिरछ चलने वाले वज़ीर

खड़े हैं!

तुमने अड़दब और मात के

हज़ारों नियमों की सूची तैयार कर ली है

जिसके ज़रिये तुम मेरी हर चाल पर

रोक लगा चुके हो:

बेशक बिसात के ऊपर

तुमने मुझे बिल्कुल अपनी

गिरफ़्त में ले लिया है.

चारों और तुम्हारे अचूक शिकंजे की

जयजयकार हो रही है.

जैसा मुझे लगा, वैसा आपको भी लगेगा कि यह तो हमारे समय का बखान है. यह कविता विजयदेव नारायण साही की है जो उनके संग्रह ‘साखी’ में शामिल है. साही जी की जन्मशती इसी 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है.

कविता और आलोचना दोनों में अपनी प्रखर बौद्धिकता के लिए विख्यात साही जी की इस कविता का समापन इन पंक्तियों से होता है:

इसी शताब्दी ने

मुझे तुम्हें दोनों को

गंभीर शब्दों वाली वाणी दी है

देखता हूं पहले कौन चीख़ता है.

एक और कवि रघुवीर सहाय ने ऐसे युग की बात तभी की थी जिसमें ‘ताक़त ही ताक़त होगी’ और चीख़ नहीं होगी. अगर हम ताक़त के आतंक से घिरे हैं तो क्या आज कविता में चीख़ संभव हो रही है? क्या कविता इस बढ़ती ताक़त के बरक़्स अपना स्वराज स्थापित कर पा रही है जहां ताक़त अप्रासंगिक है और सृजन की अपनी नैतिक आभा, प्रश्नाकुलता, अंधेरों-उजालों के घिराव में आवाज़ अपनी स्वाभाविक शक्ति से उठ रही है?

वह आवाज़ जो हमें क्रूरता-हिंसा घृणा और झूठ के समय में मनुष्य होने और मनुष्य बने रहने का सत्यापन कर रही है. वह आवाज़ जो सच से भरी और आर्द्र है. वह आवाज़ जो आवाज़ों के तुमुल में दब नहीं पा रही है.

साही ने एक और कविता में एक निराश चेतावनी भी दी है:

तुम्हें कोई निर्भय नहीं कर सकता

तुम्हें कोई निर्भय नहीं कर सकता

सिर्फ़ तुम्हारे वर्तमान भय का शमन किया जा सकता है

लेकिन सोचो

तुम्हें कोई दूसरा निर्भय नहीं कर सकता.

हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें भय हमें चारों ओर से घेरता रहता है. हमने यह उम्मीद बनाए रखी है कि कविता हमें इस असह्य भय से मुक्त कर, निर्भय करेगी. साही की साखी है कि यह संभव नहीं. क्या निर्भयता इस समय स्वयंभू हो सकती है?

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)