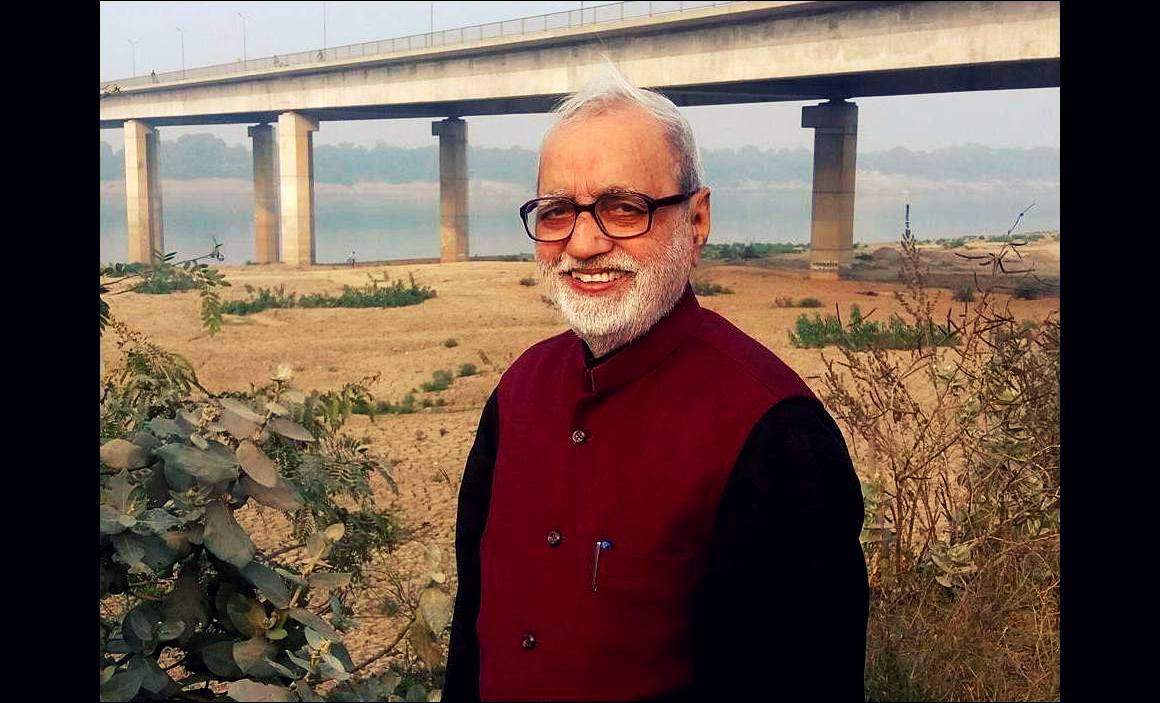

शुक्रवार 12 जनवरी को हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार दूधनाथ सिंह का निधन हो गया. जीवन और साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर उनसे हुई एक पुरानी बातचीत.

आप अवगत हैं कि ‘नमो अंधकारम्’, ‘निष्कासन’ और ‘आख़िरी कलाम’ जैसे बेहद चर्चित उपन्यासों के सर्जक हिंदी के वरिष्ठ कथाकार दूधनाथ सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे. उनके इन उपन्यासों में ‘आख़िरी कलाम’, जो अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को घटित बाबरी मस्जिद के ध्वंस की त्रासदी को लेकर रचा गया था, अंततः उनकी पहचान ही बन गया.

अलबत्ता, उन्होंने अपने पाठकों को ‘यमगाथा’ नाम का एक नाटक और ‘सपाट चेहरे वाला आदमी’, ‘सुखांत’, ‘प्रेमकथा का अंत न कोई’, ‘माई का शोकगीत’, ‘धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे’ व ‘तू फू’ जैसे कहानी संग्रह दिए हैं, तो निराला, महादेवी व मुक्तिबोध पर आलोचना पुस्तकों के अलावा ‘लौट आओ धार’ नाम का संस्मरणों और ‘कहासुनी’ नाम के साक्षात्कारों का संग्रह भी.

उन्हें सुमित्रानंदन पंत, निराला, शमशेर बहादुर सिंह और भुवनेश्वर की रचनाओं के साथ ‘पक्षधर’ पत्रिका के उस बहुचर्चित अंक के संपादन के लिए भी जाना जाता है, जिसे आपातकाल में ज़ब्त कर लिया गया था.

तीन साल पहले इन्हीं दिनों, जब वे पूरी तरह स्वस्थ थे, ऐतिहासिक काकोरी कांड के अमर शहीद अशफ़ाक़ उल्ला खां की स्मृति में दिया जाने वाला ‘माटीरतन’ सम्मान लेने अयोध्या व उसके जुड़वा शहर फ़ैज़ाबाद आए तो मुझसे लंबी बातचीत में कहा था कि अब उनकी एक ही हसरत बाकी है-

नामवर सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित एक पुस्तक लिखने की.

उन्होंने कहा था, ‘लेकिन पता नहीं क्यों, जब भी उनको (नामवर सिंह) पढ़ता हूं, अपनी कलम और तथाकथित विद्वता की अक्षमता महसूस करने लग जाता हूं. फिर भी उम्र ने साथ दिया तो इस हसरत को ज़रूर पूरी करूंगा.’

अफसोस कि जानलेवा कैंसर ने असमय उनकी सांसें छीन लीं और उन्हें ऐसा नहीं करने दिया.

पेश हैं दो बैठकों में हुई उस बातचीत के प्रमुख अंश:

1992 में आप अयोध्या आए तो ‘आख़िरी कलाम’ की रचना प्रक्रिया में थे. 23 साल बाद फिर आए हैं तो कैसी लगती है यह आपको?

अयोध्या में इतना ठंडापन और इतना सन्नाटा सच कहूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. एक ओर चिताओं से कोयले चुनकर भोजन पकाने की जुगत करने को अभिशप्त वंचित लोग हैं और दूसरी ओर धर्मग्रंथों के एक से बढ़कर एक रद्दी विश्लेषणों में मस्त धर्माधीश!

अयोध्या को झूठ के रूपक में बदल देने की एक से बढ़कर एक शातिर कोशिशें मुझे उसको सामान्य शहर के रूप में पहचानने नहीं देतीं. तिस पर ईश्वर के विनिमय के बढ़ते जा रहे उपक्रम!

1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के एक दिन पहले सरयू के घाटों से इस नगरी के अंदर के गली-मुहल्लों तक पैदल चलकर, मैंने उन्हें जिस रूप में देखा था, और अब 23 साल बाद उन सबका जैसा विरूपीकरण देख रहा हूं, उसके मद्देनज़र मैं ख़ुद को अत्यंत दुखी, चकित और उदास होने से रोक नहीं पा रहा. इसलिए कि मुझे अयोध्या का इस स्थिति से उद्धार होता नहीं दिखता.

हालात ऐसे हो चले हैं कि कई गृहस्थों ने मुझसे कहा कि उनके लिए अयोध्या में अपने परिवारों के साथ गुज़र-बसर मुश्किल होती जा रही है. दूसरी ओर जो लोग अयोध्या को पर्यटन वगैरह के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मानचित्रों पर लाने जैसी बातें कर रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि ‘विकसित’ करने या ‘बदलने’ की विवेकहीन कोशिशें इस संवेदनशील नगरी को विरूप और नष्ट ही कर सकती हैं.

‘आख़िरी कलाम’ में इस असामान्य व संवेदनशील अयोध्या का जो अक्स है, उसे उतारने में भी बहुत मुश्किल पेश आई होगी आपको?

हां, इसमें अपने छह साल लगाए मैंने. लेकिन हिंदी जगत में उसका जैसा स्वागत हुआ, मुझे संतोष है कि उसने मेरी मेहनत सार्थक कर दी. अलबत्ता, शुरू में कुछ मुस्लिम पाठक उसके नाम को लेकर कुछ ख़फ़ा से थे. पर बाद में उनकी भ्रांतियां भी दूर हो गईं.

अब तो शायद ही किसी को इस बाबत ग़लतफ़हमी हो कि ‘आख़िरी कलाम’ कोई अंतिम कविता या कथन न होकर एक उपन्यास और उससे भी ज़्यादा एक यात्रा-विवरण है.

यह युवाओं की तरह एक 83 साल के वृद्ध व्यक्ति के बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के प्रतिरोध का प्रतीक है, जो उर्दू के अलावा स्पैनिश में भी अनूदित होकर अनेक हिंदीतर पाठकों तक पहुंच चुका है.

हिंदी पाठकों को तो अब आपके अगले उपन्यास की प्रतीक्षा है. कब ख़त्म करा रहे हैं यह प्रतीक्षा?

बस, अगले साल. इस नए उपन्यास का नाम होगा- ‘सात नदी बेटियां’. मैंने उसका पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और उसे संशोधित-परिवर्धित करने में लगा हूं.

पिछले दिनों एक पत्रिका में उसका एक अंश छप भी गया है. लेकिन अपनी सक्रियताओं के सिलसिले में मैं आपको अपनी ओर से दो अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की बाबत बताना चाहता हूं.

बताइये न?

पहली परियोजना मेरे गुरु प्रो. धीरेंद्र वर्मा की, जो 1924 से 1959 तक फैली लंबी कालावधि तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और अप्रतिम भाषाविज्ञानी के रूप में अपनी पहचान बनाई, रचनावली के पांच भागों में संपादन और प्रकाशन की है. सब ठीक-ठाक चला तो उनकी यह रचनावली अगले एक या डेढ़ साल में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हो जाएगी.

और दूसरी परियोजना?

आपको बताऊं, आज से पचास साल पहले कहानीकार विजयमोहन सिंह ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह संपादित किया था- ‘सन् साठ की कहानियां’ नाम से. इसमें उन्होंने अपने समय के चौदह कहानीकारों की, जिनमें से नौ अब दिवंगत हो चुके और केवल पांच हमारे बीच हैं, दो-दो कहानियां शामिल की थीं.

इस संग्रह की कल्पना और उसमें शामिल कहानियों के चुनाव के बाद वे इसको लेकर इतने महत्वाकांक्षी हो उठे थे कि क़र्ज़ लेकर इसे छपवाया था. उनके निकट यह संग्रह हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रतीक था.

हालांकि उन्होंने उसमें कहीं ऐसी कोई दर्पोक्ति नहीं की. चौदहों कहानियों को उन्होंने उनके सर्जकों के नामों के अकारादि क्रम में दिया था ताकि उनमें से किसी भी कहानीकार को किसी के मुकाबले श्रेष्ठता या कमतरी का एहसास न हो. पहली कहानी अक्षोभेश्वरी प्रताप की तो आख़िरी ज्ञानरंजन की थी.

प्रबोध कुमार की कृति ‘आखेट’, जिसे आधुनिक काल की हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी माना जाता है, इस संग्रह की प्राण है, तो अभी-अभी हमारे बीच से चले गए रवींद्र कालिया की भी इसमें दो कालजयी कहानियां हैं. इसके अन्य कहानीकारों में महेंद्र भल्ला, काशीनाथ सिंह, मधुकर सिंह, गंगा प्रसाद विमल, ख़ुद विजयमोहन सिंह और मैं शामिल हूं.

पिछले दिनों मैंने पाया कि यह संग्रह अब लगभग अप्राप्य हो गया है तो इसे फिर से प्रकाशित करने का उपक्रम शुरू किया. राजकमल प्रकाशन के मालिक अशोक माहेश्वरी को इसकी बाबत सारी बातें बताकर प्रकाशन के लिए इसकी एक फोटोकाॅपी भी दी. लेकिन लगता है कि वे उसे कहीं रखकर भूल गये. इसलिए अब इस संग्रह की 51वीं वर्षगांठ पर मैं इसे ख़ुद प्रकाशित कर रहा हूं.

इनमें से एक से मैं अपने गुरुऋण से उऋण होऊंगा और दूसरी की मार्फत कई दिवंगत या जीवित दोस्तों और समकालीन कहानीकारों की स्मृतियां संजो सकूंगा.

स्मृतियों को संजोने की बात है तो दिवंगत रवींद्र कालिया से जुड़ी कुछ स्मृतियां हमारे पाठकों के साथ ताज़ा कीजिए. उनके जाने के बाद हिंदी कहानी के बहुचर्चित ‘चार यारों’ में से तीन ही हमारे बीच रह गए!

ठीक कह रहे हैं. हिंदी कथा संसार में रवींद्र कालिया, मैं, काशीनाथ सिंह व ज्ञानरंजन लंबे अरसे तक चार यारों के रूप में जाने जाते रहे. अब मौत इनमें से कालिया को अचानक झपट्टा मारकर हमेशा के लिए उठा ले गई है, तो मुझे उसका यों चले जाना इतना अजीब लग रहा है कि मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा.

उसके साथ बिताए पलों को याद करता हूं बार-बार लगता है कि ‘ग़ालिब छूटी शराब’ जैसी संस्मरणों की अद्भुत पुस्तक देने वाला हमारा यह यार अभी भी हमारे बीच रहता, अगर वाकई शराब उससे छूट जाती. मगर वह तो न ग़ालिब से छूट पाई थी, न कालिया से छूटी और दोनों की जान लेकर ही मानी.

सच कहूं तो कालिया के यों उठ जाने से हम इलाहाबादी लोग एक हमेशा खिलखिलाते रहने वाले चेहरे से एकदम से महरूम हो गए हैं. उस चेहरे की ज़ुबान से, हम दोस्तों के बीच, जैसे फूल झड़ते थे.

मुझे याद आता है, पहली बार मैं 1963 में इलाहाबाद में ‘परिमल’ की एक गोष्ठी में उससे मिला था. तब उसके साथ गंगा प्रसाद विमल भी मेरे करैलाबाग के किराये के घर में ठहरे थे.

दो साल बाद 1965 में मैं उससे दूसरी बार तब मिला, जब माॅडल टाउन में ममता से उसकी शादी हो रही थी. वह और ममता दोनों दूल्हा-दुल्हन के रूप में सजे-धजे साथ-साथ बैठे, तो उसके गुरु मोहन राकेश मेरी बांह पकड़कर उनके पास ले गए और मैंने उन्हें बधाई दी.

नई कहानी आंदोलन के माध्यम से हमारी पीढ़ी ने कथा संसार में हड़कंप मचाना आरंभ किया तो कालिया ‘नौ साल छोटी पत्नी’ और ‘एक डरी हुई औरत’ जैसी कहानियां लिखकर जल्दी ही प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गया.

आपको मालूम होगा, मोहन राकेश जालंधर में उसके गुरु रहे थे और उन्होंने ही बाद में उसे ‘धर्मयुग’ में भिजवाया, जहां की परिस्थितियों ने उससे ‘काला रजिस्टर’ जैसी महान कहानी लिखवा ली.

‘धर्मयुग’ छोड़कर संभवतः 1970 के आसपास वह इलाहाबाद लौटा तो शुरू में उपेंद्रनाथ ‘अश्क़’ के साथ उनके खुसरोबाग के घर में रहा. ममता भी अपनी मुंबई की नौकरी छोड़कर उसके साथ आ गई थी.

फिर तो दूसरी व्यस्तताओं के बावजूद उसने अच्छी कहानियों की झड़ी लगा दी. एक के बाद एक उसकी कहानियों के संग्रह आते और लोकप्रिय होते रहे.

उसने दो भागों में ‘ख़ुदा सही सलामत है’ जैसा महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखा, जो हिंदू-मुस्लिम एकता और भाईचारे को प्रोत्साहित करने के लिहाज़ से तो महत्वपूर्ण है ही, इलाहाबाद शहर के अतरसुइया, अहियापुर, शमशाबाद वाली गली, रोशनबाग यानी कोतवाली के आसपास के कई इलाकों का ख़ूबसूरत दस्तावेज़ भी है. बाद के दिनों में इलाहाबाद में उसका घर शहर के अनेक लेखकों का अड्डा हुआ करता था, जहां खूब गप्पें होती थीं.

कहते हैं कि कालिया जी जितने अच्छे कथाकार थे, उतने ही अच्छे संपादक भी. उनका संपादन कर्म…

हां, उसने कहानियों के अलावा अन्य विधाओं में भी महत्वपूर्ण काम किया. ‘सृजन के सहयात्री’ नाम से साथी कथाकारों पर आधारित संस्मरणों की पुस्तक लिखी. यह उसके ही बूते की बात थी कि जिन साथी कथाकारों से उसका झगड़ा हो चुका था, इन संस्मरणों में उनके प्रति भी उसने कटुता नहीं आने दी.

उसके संपादन कर्म की बात करूं तो सूचनाओं के मामले में वह एकदम अप-टू-डेट रहता था. 90 के दशक में उसने ‘वर्तमान साहित्य’ के ऐतिहासिक महत्व वाले कहानी महाविशेषांक का संपादन किया, जो दो भागों में प्रकाशित हुआ.

उसे कई ऐसे नए कथाकारों का हिंदी साहित्य जगत से परिचय कराने का श्रेय हासिल है, जिन्होंने बाद में अपने सृजन की बदौलत अच्छा मुकाम पाया.

नवलेखकों को प्रोत्साहित करना तो जैसे कालिया की फ़ितरत थी. उसके द्वारा संपादित भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका ‘वागार्थ’ रही हो या भारतीय ज्ञानपीठ की ‘नया ज्ञानोदय’, दोनों में उसकी इस फ़ितरत के साक्ष्य हैं.

एक समय इलाहाबाद में भी उसने जमकर पत्रकारिता की. ‘गंगा-यमुना’ नाम का लोकप्रिय साप्ताहिक निकाला. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वह अंत तक हाथ से ही लिखता रहा.

आपकी नज़र में उनका सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक योगदान?

अगर आप मुझे उसकी दो सर्वश्रेष्ठ कहानियां चुनने को कह रहे हैं तो मैं ‘काला रजिस्टर’ और ‘एक डरी हुई औरत’ का नाम लूंगा.

लेकिन अभी आप कह रहे थे कि इधर हिंदी में अच्छी कहानियां लिखी ही नहीं जा रहीं.

यकीनन, इधर हिंदी कहानी लेखन में गिरावट का माहौल है. मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि फिलहाल इस क्षेत्र में कोई आंदोलन नहीं है. हां, स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले कई कहानीकार अलग-अलग अपनी पूरी शक्ति से सृजनरत हैं, जिनमें उदय प्रकाश सर्वश्रेष्ठ हैं.

लेकिन इससे वह बात नहीं बनती, जो आंदोलनों से बनती है. मेरा मानना है कि अच्छा साहित्य आंदोलनों से ही निकलकर आता है. संपूर्ण आधुनिक हिंदी साहित्य- वह कविता हो, कहानी या उपन्यास- आंदोलनों के भीतर से ही विकसित हुआ है.

लेकिन, आपकी ही मानें तो, इस वक़्त कविताएं अच्छी लिखी जा रही हैं, जबकि आंदोलनों का अभाव वहां भी वैसा ही है.

हिंदी कविता का इतिहास लगभग 800 वर्ष पुराना है और उसमें अनेक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले कबीर, मुल्ला दाऊद, मलिक मुहम्मद जायसी, तुलसी, सूरदास और बिहारी जैसे महान कवि पैदा हुए हैं, जो स्वयं में ही आंदोलन थे.

उन्हीं की तर्ज़ पर बहुत से नए कवि आंदोलन के अभाव में भी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं. उदाहरण के तौर पर ‘सदानीरा’ के नए अंक में प्रकाशित हेमंत शेष की कविताएं पढ़ी जा सकती हैं.

इधर कई लोग राष्ट्रीय इतिहास के पुनर्लेखन पर जोर दे रहे हैं. इस बाबत आप क्या सोचते हैं?

यह बात सही है कि भारतीय इतिहास लेखन में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ग़ौर नहीं किया गया है. अंग्रेज़ रहे हों या देश की दूसरी सत्ताएं, उन्होंने अपने हितों व स्वार्थों के हिसाब से ही इतिहास लिखा और लिखाया.

ऐसा नहीं संभव हुआ तो उसकी उपेक्षा कर दी. इसलिए मेरा भी मत है कि भारत की राष्ट्रीय समस्याओं व चिंताओं के मद्देनज़र इस इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए.

लेकिन इस पुनर्लेखन की मांग तो वे भी कर रहे हैं जो कहते हैं कि इतिहास में सारी गड़बड़ कम्युनिस्टों अथवा प्रगतिशीलों ने की.

उन्हें सिर्फ तोहमत लगाने के बजाय अपने कथन को सिद्ध करने वाले प्रमाण भी देने चाहिए. दरअसल, इतिहास में आप केवल अपने मन या भावनाओं के आधार पर कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते.

सिद्ध करने के लिए अंतःसाक्ष्य और वहिःसाक्ष्य के साथ पुरानी पोथियां और उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां भी चाहिए ही चाहिए. लेकिन क्या कीजिएगा, जो लोग कम्युनिष्टों व प्रगतिशीलों पर तोहमतें लगाते हैं, न ज़्यादा लेखक उनके पक्ष में हैं, न ही इतिहासकार.

साहित्यकार के तौर पर आपको व्यापक स्वीकृति और सम्मान मिल चुका है. फिर भी कोई ऐसी हसरत है, जो बाकी रह गई हो?

हां, मेरी बहुत पुरानी इच्छा है कि नामवर सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित एक पुस्तक लिखूं. लेकिन पता नहीं क्यों, जब भी उनको पढ़ता हूं, अपनी कलम और तथाकथित विद्वता की अक्षमता महसूस करने लग जाता हूं. फिर भी उम्र ने साथ दिया तो इस हसरत को ज़रूर पूरी करूंगा.

(कृष्ण प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और फैज़ाबाद में रहते हैं.)